產業技術創新戰略聯盟研究述評與展望

秀英 胡孟婷

摘 要:產業聯盟的發展促進了相關研究的繁榮,檢索2012-2021年國內外核心期刊發表的關于產業技術創新戰略聯盟研究的文獻,使用CiteSpace可視化軟件,對國內核心期刊和國際前十頂刊文獻的關鍵詞進行可視化分析,分析當前研究熱點焦點和發展趨勢,綜合國內外產業技術創新戰略聯盟研究的熱點,得出系統化、情景化、新興性是聯盟未來研究的方向。

關鍵詞:產業技術創新戰略聯盟;文獻綜述;可視化分析

中圖分類號:G939文獻標識碼:A Doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202211153

Review and Prospect of Industrial Technology Innovation Strategic Alliance

XiuYing, Hu Mengting

(School of Economics and Management, Guangxi Normal University,Guilin 541000, China)

Abstract:The renewal and development of industrial alliance promotes the prosperity of relevant research. Literature on alliance research published in core journals at home and abroad during 2012-2021 is retrieved, and the overall number of published literature and journal sources at home and abroad are analyzed and compared. At the same time, the visualization software CiteSpace was used to analyze the keywords of domestic core journals and international top ten journals, and the current research hotspots and development trends were found. Based on the hot topics of alliance research at home and abroad, three development directions were provided for the future: first, multi-perspective, multi-level systematic research on the whole alliance; Second, consider situational factors and implement localization research. Third, focus on emerging economies and promote the joint development of traditional industries.

Key Words:Industrial Technology Innovation Strategic Alliance; Literature Review; Visual Analysis

0 引言

當今時代,經濟全球化發展對于企業來說機遇和挑戰并存。為應對動態的外部環境,企業之間將更多地將關注點放在合作共贏上,這就為戰略聯盟的形成奠定了基礎。隨著聯盟的優勢不斷展現,企業為了提高競爭力紛紛加入聯盟,其后戰略聯盟形式呈多樣化發展,但85%以上是為了交換企業間的各項資源而實現創新,由此出現了產業技術創新戰略聯盟。

產業技術創新聯盟(下文簡稱“產業聯盟”)是由企業、高校、科研機構等共同組成的“產、學、研”一體化的組織,以成員的共同利益為基礎,目的是為了推進技術創新和解決行業共性問題。2007年,國家啟動產業技術創新戰略聯盟試點工作,政府政策的正面支持使得產業聯盟得到蓬勃發展。經濟發展的需要和各方對技術創新的重視推進產業聯盟的實踐,學者們也加強了對產業聯盟各個方面的研究。以交易成本理論、外部性理論、資源基礎理論、組織學習理論、規模經濟理論和范圍經濟理論等作為理論基礎,研究聯盟的定義和動機、聯盟知識管理和創新、聯盟績效和能力以及聯盟關系機制和標準建立等方面的內容。

為了能夠更清晰了解當前產業聯盟的發展趨勢,本文選擇2012-2021年國內外產業聯盟相關的文獻,并基于對關鍵詞的可視化分析探究產業聯盟領域目前發展趨勢,并為未來研究方向提出建議。

1 研究設計

1.1 研究對象與方法

國內文獻來自CNKI數據庫,以“產業聯盟”和“戰略聯盟”為關鍵詞進行搜索,檢索式為“北大核心期刊+CSSCI期刊=Y 并且 年between(2012-2021,and關鍵詞=產業聯盟or關鍵詞=戰略聯盟)(模糊匹配)”,共檢索到834篇文獻。直接檢索得到的文獻有些并不符合研究要求,為了后續分析的準確性,對原始樣本文獻進行篩選,去除一些僅僅是報道聯盟成立或者開設會議的文獻,最終得到核心期刊文獻553篇。國外文獻來自Web of science數據庫,選擇核心合集的SSCI期刊,檢索條件為“(TS=(strategy alliance)) OR TS=(industry alliance)”,時間區間為2012-2021年,共檢索出文獻3 814篇。剔除會議記錄、材料、書籍章節等非研究類文獻,最終得到文獻3 740篇。

1.2 研究設計

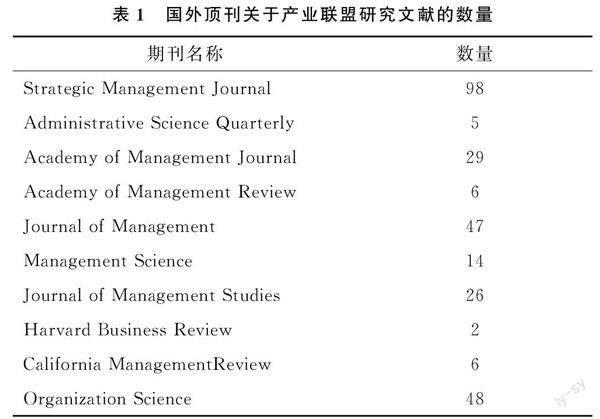

從文獻數量年度分布情況、文獻來源、研究熱點、研究內容和發展方向5個維度來探究產業聯盟研究的發展趨勢。由于國外文獻近10年在WOS數據庫整理后所包含的數量有將近4 000篇,在進行數據可視化時,數據過多,包含內容過于全面,使得分析圖像過于集聚,難以看出當前國外在產業聯盟上的研究熱點分布。因此對研究對象范圍進行縮小,國外文獻選擇國際十大頂尖期刊在2012-2021年發表的聯盟相關文獻,如表1所示,最終得到國外文獻281篇。

由此,本文的研究設計體系如下:首先確定文章的研究目標和研究范圍,選擇恰當的樣本。然后將樣本參照相關性和學術性原則篩選,根據篩選后的樣本分析近十年文獻數量和文獻來源的基本情況進行分析。基于此,將國內核心期刊和國外十大頂刊相關文獻導入CiteSpace通過可視化分析發現當前研究熱點的趨勢,通過橫向和縱向對比指出產業聯盟未來研究方向。

2 文獻統計分析

2.1 年度文獻數量分析

如圖1所示,國內篇數總體呈現逐年遞減的態勢,持續波動下降。國外總體數量呈現波動上升的趨勢。

2.2 文獻來源情況

2.2.1 國內核心期刊論文來源

從論文來源期刊提取出排名前十的期刊,統計數據如表2所示,排名前兩位的《科技管理研究》和《科技進步與對策》分別占7.96%和6.69%。

2.2.2 國外期刊來源情況

表3為國外發表數量排名前十的期刊。國外文獻的體積量大,排名前十的期刊發表數量僅占1.918%,發表期刊分布較為分散。

3 國內產業聯盟研究文獻可視化分析

3.1 關鍵詞分析

通過CiteSpace按時間序列展示了Top10關鍵詞。“知識轉移”和“企業”這兩個關鍵詞排在前兩位。見圖2。

3.2 知識圖譜分析

圖3是利用關鍵詞的可視化分析將近10年發表的文獻做出一個圖譜。通過觀察可以發現,除了檢索的關鍵詞戰略聯盟和產業聯盟外,技術創新、協同創新在近10年內被提到最多,反映出創新是聯盟研究熱點。

3.3 國內文獻關鍵詞聚類分析

將國內核心期刊文獻的關鍵詞進行聚類分析,如圖4所示,統計文獻中所有的關鍵詞根據頻率和之間的聯系劃分出11個聚類區域。排除檢索時所用的關鍵詞,

剩下的9個聚類高頻詞通過各自不同的特點劃分成5個聚類知識群,如表4所示。進一步將這5個聚類知識群分為3個群落,主要內容是歸納研究的重點,分別是:理論與實際結合的聯盟相關研究、技術創新和管理機制、聯盟績效和聯盟能力方面,如表5所示。

3.3.1 聯盟理論與實際結合的相關研究

企業大多是為了提高競爭力、應對危機而選擇加入聯盟,聯盟的出現促進聯盟理論的發展。在聯盟出現的幾十年中,聯盟理論不斷完善,探究聯盟從建立到運作,最后解散的一系列影響因素及其對聯盟的作用,近10年來理論和實際相結合的研究文獻增多。

將聯盟理論與實際結合的相關研究主要有兩類,一類是將管理學理論結合目前產業聯盟的現狀,抓住問題或因果聯系進行論述。運用社會網絡理論、生命周期理論等理論研究創新績效[1]和知識轉移[2]等的研究,使得理論得到更加深入的研究,發現新的創新點。同時讓理論得到運用,把建設更好的產業聯盟作為目標,發現現存的問題并提出建議。學者根據具體聯盟現存優勢、成立的動因和條件,分析內部資源的形成機理及其在系統構建過程中的作用[3],進一步修正當前聯盟管理問題。另一類是為產業尋找新的出路,新興產業或者夕陽產業籌建產業聯盟,聯合各個企業的優勢進行創新。結合國內外現有對聯盟的實踐與研究,探討新興產業產業化發展和技術創新問題[4],推動傳統農業產業化[5],解決我國科技型小微企業面臨的資源難題[6],在產業面臨的挑戰下運用新的戰略模式,用現有理論推動建立產業聯盟。

3.3.2 技術創新和管理機制方面的研究

聯盟內外部良好的管理機制能夠維持聯盟的穩定性,應對突發性事件,在保持聯盟長久存在下,促進聯盟內部企業之間的交流合作,推動單個企業創新的同時使得整個產業快步向前發展。學者探尋影響聯盟管理能力的因素,從組織學習理論發現企業的學習導向因素影響力[7],針對聯盟風險問題,為應對內外部風險,研究了影響聯盟穩定性的因素,如資源協同、目標協同、知識協同、關系協同和創新協同等因素的作用方向,提出了對應的策略和建議[8]。

技術創新是企業在現狀下得到突破的必由之路,也是產業聯盟建立的共同目標,如何推進聯盟的技術創新問題,學者從國家、聯盟內部和企業自身3個層面研究技術創新影響因素及其舉措。從國家層面來看,主要是根據產業聯盟的特性和發達國家的經驗,為促進我國聯盟技術創新提出相應的政策支持[9]。聯盟層面上,學者利用扎根理論方法,發現聯盟內部影響因素有目標激勵、合作共享和利益分配,聯盟外部影響因素有供給推動、需求拉動和環境保障,內外部共同促進聯盟協同創新[10]。從企業層面,發現知識獲取越強的企業,知識應用及內化的程度也更高,更能推進自身創新,要求企業自身提高獲取知識的能力,利用聯盟內化外部資源,提高技術創新能力[11]。

3.3.3 聯盟績效和聯盟能力相關的研究

聯盟績效直接反映各主體加入聯盟后獲得的成果,產業聯盟領域內聯盟績效處于中心位置。學者探討影響聯盟績效的因素,從組織特點上看,聯盟雙元性對合作創新績效有顯著正向影響,并從關系承諾和共同愿景考察其中的作用機制[12]。近年來,國內學者增加了對聯盟績效的評價體系的研究,從不同角度構建合理評價的體系,宋東林等[13]構建6個一級指標組成的產業技術創新戰略聯盟運行績效的評價指標體系,對聯盟進一步創新發展提供導向作用。支曉強等[14]提出了系統性的聯盟績效評價,并將這一維度容納至平衡計分卡的框架中,探討組織間合作與企業內業績維度的關系,實現了對企業內外部績效評價的一體化。

聯盟能力是聯盟績效研究發展的一個分支,是指合作主體能夠促成、駕馭和管理各項聯盟合作從而獲得聯盟收益的能力。學者將聯盟內部信任分為計算信任、認知信任和認同信任3個階段,促進聯盟信任提高,凝結聯盟內部力量,提升聯盟能力[15]。同時為擴大聯盟規模,吸引企業加入,學者研究了組織學習和環境動態性對聯盟與新創企業合法性獲取關系的作用[16]。

4 國外產業聯盟研究文獻可視化分析

4.1 關鍵詞分析

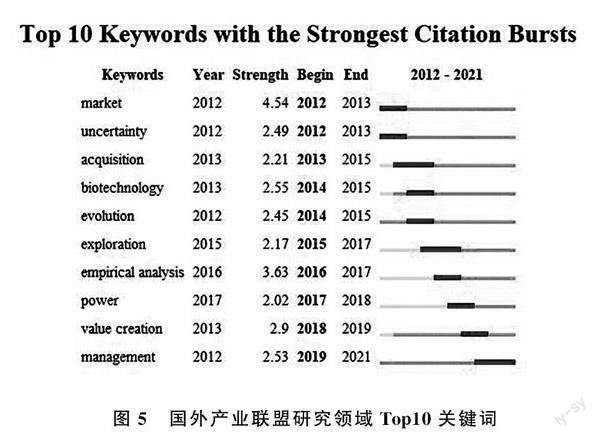

由關鍵詞可視化而生成的近十年來的Top10關鍵詞,如圖5所示,“市場”“不確定性”是排名前兩位的關鍵詞。

4.2 知識圖譜分析

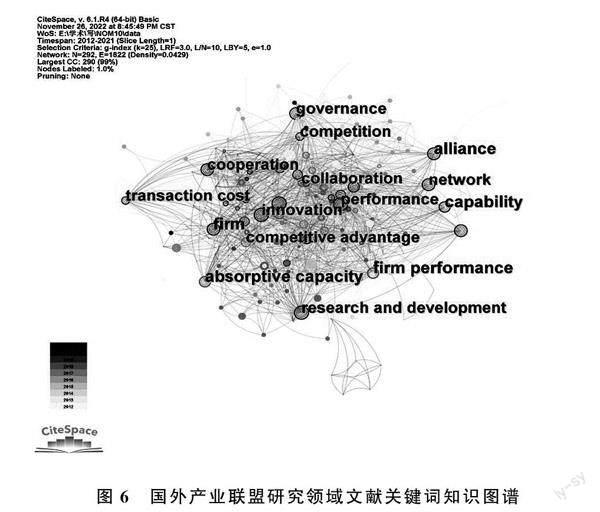

圖6為關鍵詞形成的知識圖譜,績效被提及最多,且熱度未曾降低。

4.3 國外產業聯盟研究領域關鍵詞聚類分析

在關鍵詞知識圖譜的基礎上進行聚類分析,如圖7所示,形成了10個聚類區域,這10個聚類區域所呈現的高頻關鍵詞之間并不是相互獨立,而是相互融合、交織在一起的,根據內容的相似度將這10個聚類區域劃分為4個聚類知識群,分別為:①理論與實踐結合;②聯盟內部關系管理;③聯盟組合;④創新績效。聯盟成立的目的是增加企業的績效,需要聯盟內部協同創新。

4.3.1 聯盟理論和實踐結合方面的研究

對于企業而言,聯盟是增強其競爭力的一個工具,能夠與合作者甚至競爭對手溝通交流,不斷提高自身在市場的影響力。企業進行戰略決策時,會根據行業特點和自身所處位置在不同階段做出適合未來發展的決策,將聯盟的理論和實踐相結合,根據國際形式的變化決定企業是否選擇進入聯盟、進入后如何通過聯盟獲取利益等。

在聯盟形成的研究中,企業是否選擇創建或加入聯盟上,學者基于不同行業背景下的企業角度對聯盟形成的動機,特別在競爭強烈高技術行業中,企業想要提高技術知識探索的程度,實現途徑之一就是通過建立研發聯盟,向競爭伙伴學習,實現技術創新,提升市場競爭力[17]。國外學者不斷探究影響聯盟形成的因素,在近幾年研究中增加了對企業無形資產的關注,聲譽和地位代表感知質量的兩個不同組成部分,影響聯盟形成的傾向[18]。此外,企業進入聯盟是為了獲取相應的利益,學者研究了企業和聯盟如何達到目的。從小企業與大企業的聯盟戰略中,適當的聯盟治理能夠提高小企業的估值[19]。企業建立研發聯盟伙伴關系方面,會考慮到潛在合作伙伴的能力以及在研發聯盟中創造價值的動機[20]。聯盟研究的視角已從個體二分體轉向聯盟組合,企業聯盟組合的一個關鍵描述是多樣性,為企業準備利用多樣化聯盟投資組合做出決策[21]。

4.3.2 聯盟內部關系管理方面的研究

一個聯盟內部總是存在兩個及其以上相互競爭的成員,同時進入聯盟又意味著成員之間是伙伴關系,這種合作與競爭的矛盾悖論要求聯盟內部管理要維持一個平衡的狀態。聯盟或者聯盟成員對聯盟內部關系的管理運轉模式影響著整個聯盟的發展,當聯盟內部整體運轉良好,聯盟的績效會得到提高,但當聯盟內部管理混亂時,聯盟績效不升反降,甚至出現解體的結果。

要維護聯盟良好運轉,主要有兩種方式:一是聯盟成員能夠從聯盟中獲取相應的利益。聯盟成員組建動機的共同點都是為了使得自身在市場上能夠獲得競爭優勢,資源平衡有助于企業提高業績。學者更多的關注點是第二種方式,即防范聯盟風險。對于企業而言,聯盟內部企業之間互動能夠獲取協同效應,這種效應越大,企業在價值創造上投入越多,對聯盟中存在的機會主義擔心會使得企業價值獲取上浪費更多資源[23],為此要求企業在聯盟伙伴選擇上,了解市場范圍內的競爭情況,利用公司規模和研究能力排序選擇[24]。選擇正確的合作伙伴,用以降低內部成員的惡意競爭風險。對于聯盟整體而言,需要增強內部的凝聚力、完善管理機制,促進成員之間友好交流。聯盟內部伙伴關系的緊密性一般能夠促進聯盟績效[25],為應對知識泄露風險而存在伙伴之間的不信任,合同用以構建具有明確界定的決策責任的聯合人員管理單位,為管理界面提供了一個規范合作聯盟中知識共享的渠道[26]。

4.3.3 聯盟組合方面的研究

基于產業創新的迫切需求和在國家政策的鼓勵下,企業積極地與各個高校、科研機構建立聯盟,從而出現了企業同時加入多個產業聯盟的現象,聯盟組合指一個企業過去和現在參與的各種類型戰略聯盟的集合。現實多聯盟同時建立并運行的涌現使得研究領域內對聯盟問題不斷深化拓展,只是研究單一的聯盟已經不再滿足實踐和研究的需要,聯盟組合視角成為關注的焦點。組織在這種復雜的情景下萌生出更多獨特的研究問題,基于對單一聯盟研究基礎延伸到對聯盟組合的探究。從資源基礎觀和制度基礎觀,大學作為主體選擇與產業界合適的關系模式,并以創新為目的保持有效的合作,對各種組織聯盟和聯盟組合的構建進行了戰略分析[31]。多個聯盟的不同配置會形成性質不同的聯盟組合,中小企業高管的創業導向和聯盟導向能夠導致聯盟組合配置的功能多樣性[32]。只有在聯盟之間共享資源和信息時,聯盟組合中的資源多樣性才會有利于創新。多個聯盟伙伴的資源多樣性會受到聯盟組合的組成、聯盟管理和市場環境等內外部因素作用,從而影響企業創新[35]。

4.3.4 聯盟創新績效方面的研究

實現技術創新是聯盟成員加入聯盟目的,有效的創新能夠推動績效的增長。在企業層面,特定學習能力強的公司將會獲得更高的績效[27]。產學研持續發展證明提高知識轉移的績效取決于合作伙伴之間的匹配程度[28]。在聯盟投資組合的條件下,聯盟組合不是越多越好,還要考慮集中度的問題,對于聯盟組合相對較小的跨國公司,聯盟組合集中度與其財務績效呈正相關關系,反之成立。表明聯盟在企業內部結構中的分布是形成潛在的聯盟知識重組收益的重要因素[29]。研究還發現商業網絡中中心位置較低的合作伙伴由于其向市場傳播更多有價值信息的能力,對聯盟績效的影響更大[30]。績效研究是聯盟研究的重點,除了對傳統影響因素的深入探索,還有新形勢下提升績效的研究。

5 結論與展望

5.1 研究結論

在文獻來源上,國內外文獻來源排名較高的期刊都涉及到科學類,產業聯盟本身的特性能夠使其成為技術創新的平臺和各創新主體交流的載體,符合社會科學類期刊的主旨。

在研究內容上,國內外研究都關注聯盟管理和績效方面,但側重點不同。在聯盟管理方面,國內研究傾向于聯盟整體運作;國外研究傾向于企業如何參與聯盟的管理并使得自身在聯盟實現目的的前提下推動聯盟長久運作,主體是聯盟,但主導者是企業,從企業層面應對聯盟管理的風險并做出相應的策略。績效從聯盟最初建立就是學者研究的重點,經過幾十年發展,國內學者著重在聯盟績效的評價上,尋求不同的視角建立績效評價體系;國外研究著眼于聯盟績效的影響因素,分別從企業和聯盟各個階段發現潛在影響因素,增加對聯盟投資組合所產生績效的研究。

國內聯盟研究在近些年將理論和實踐結合得更為緊密,以實踐推動理論前進,用理論指導實踐。國外聯盟研究則強調企業的戰略決策,根據當前企業的所處情景衡量聯盟是否為最佳策略,在進入聯盟前選擇適合的聯盟伙伴,進入聯盟后如何在聯盟管理中做出利于企業的決策。在研究中加入聯盟所處社會結構和制度環境影響,在動態環境下聯盟研究不斷更新。

5.2 研究局限

在科學技術蓬勃發展的背景下,產業聯盟的興起、發展對國家、社會和企業等組織個體都有積極的促進作用。戰略聯盟自興起所產生的一系列現象和難題都得到學者們廣泛的關注,在新形勢下,產業聯盟分化出來,成為一個獨立的分支,但對戰略聯盟的研究也同樣適用于產業聯盟,本文選擇近10年的文獻對聯盟進行可視化分析,觀察聯盟最新的研究動態的未來發展方向。但在分析過程中存在一定的局限性,第一是選擇的樣本量較少。國內外文獻數量未包含全部的文獻,國內論文發表趨勢和數量可能不會表現得如此極端,國外的研究體量實際上應該更大;研究內容分析中的國外文獻樣本只選擇國際十大頂刊,文獻數量只有兩百多篇,樣本數量較小。第二是對研究內容的分析過于單薄。對國內外研究內容主要是對文獻關鍵詞進行聚類分析而整合出研究熱點內容,對研究內容分析深度不夠,每篇文獻所應用的理論基礎和研究方法未做詳細統計,對這方面的分析未涉及到。

5.3 未來研究展望

基于當今世界對科學技術的重視程度,產業聯盟的關注度不會降低。根據上述分析,產業聯盟研究未來可以從以下幾個方面進行拓展。

5.3.1 多視角、多層次系統研究聯盟整體

在對國內外文獻研究內容的分析中,國內外對聯盟的研究還是存在碎片化特征,局限于研究聯盟某個階段或者某種組成要素的影響因素等,系統化的研究體系匱乏。在上述研究內容分析中,近10年增加了對聯盟績效評價體系的探索,從不同的角度構建適應評價主體績效的體系,對績效系統化的評價是聯盟研究體系化的一個體現。但在聯盟研究的其他方面還需要進一步整合歸納,其研究內容的深度和廣度都亟需進一步開發,多視角研究聯盟整體,不僅限于管理學的理論,要創新研究視角,在交叉學科領域發現新的理論支撐,用于研究聯盟的各個層面。

5.3.2 考慮情景因素,實行本土化研究

國內外學者在對聯盟進行研究時,研究情景多為西方發達國家,而對新興國家關注較少。西方發達國家企業面臨的制度環境、社會結構等情景因素相對比較穩定,國外文獻對此做了相關研究;許多新興國家當前正處于經濟轉型時期,環境的不確定強,各項政策會根據當前經濟發展特點而隨機做出改變,在動態情境下不僅考驗聯盟的實踐,同時對學者研究聯盟也更具有挑戰性。中國作為最大的發展中國家,也屬于新興國家行列,處于不斷完善各項規章制度、實現經濟高質量發展的進程中,要結合中國情景,做能推進聯盟在中國持續發展的研究。

5.3.3 聚焦新興經濟,帶動傳統產業發展

綜合國內外文獻研究行業的選擇,發現國外聯盟研究相關文獻案例選擇大多是生物技術產業和制藥產業。這種行業需要不斷創新才能長久在市場上生存下來,研究其能夠發現顯著的變化,具有代表性。但在科技革命中,傳統產業轉型和創新問題亟待解決,學者選擇傳統行業作為研究對象能夠推動實踐、豐富理論。同時,網絡的盛行催生了新興的企業,比如平臺型企業的迸發,未來研究可以將平臺型企業納入研究對象,深化新興經濟下理論研究的適用度。

參考文獻:

[1]楊張博. 網絡嵌入性與技術創新:間接聯系及聯盟多樣性如何影響企業技術創新[J]. 科學學與科學技術管理, 2018, 39(7): 51-64.

[2]趙炎, 王琦, 鄭向杰. 網絡鄰近性、地理鄰近性對知識轉移績效的影響[J]. 科研管理, 2016, 37(1): 128-136.

[3]李恒毅, 宋娟. 新技術創新生態系統資源整合及其演化關系的案例研究[J]. 中國軟科學, 2014(6): 129-141.

[4]岳建明. 我國智能交通產業的發展及技術創新模式探討[J]. 中國軟科學, 2012(9): 188-192.

[5]蔣永甫, 莫榮妹. 干部下鄉、精準扶貧與農業產業化發展——基于“第一書記產業聯盟”的案例分析[J]. 貴州社會科學, 2016(5): 162-168.

[6]周大森, 時朋飛, 耿飚, 等. 科技型小微企業協同創新路徑研究——基于戰略聯盟視角[J]. 資源開發與市場, 2021, 37(10): 1200-1208.

[7]車密, 江旭, 高山行. 學習導向、聯盟管理實踐采用與聯盟管理能力[J]. 科學學研究, 2018, 36(2): 313-323.

[8]段云龍, 張新啟, 劉永松, 等. 基于管理協同的產業技術創新戰略聯盟穩定性研究[J]. 科技進步與對策, 2019, 36(5): 64-72.

[9]劉林舟, 武博. 產業技術創新戰略聯盟構建原則及政策取向[J]. 科技進步與對策, 2012, 29(14): 102-106.

[10]李玥, 郭航, 王宏起, 等. 基于扎根理論的聯盟協同創新激勵要素及作用機制[J]. 中國科技論壇, 2020(8): 129-137.

[11]李林蔚, 蔡虹, 鄭志清. 戰略聯盟中的知識轉移過程研究:共同愿景的調節效應[J]. 科學學與科學技術管理, 2014, 35(8): 29-38.

[12]吳言波, 邵云飛, 殷俊杰. 戰略聯盟雙元性對合作創新績效的影響:一個有調節的中介效應[J]. 科技進步與對策, 2021, 38(2): 1-10.

[13]宋東林, 孫繼躍. 產業技術創新戰略聯盟運行績效評價體系研究[J]. 科技與經濟, 2012, 25(1): 27-31.

[14]支曉強, 戴璐. 組織間業績評價的理論發展與平衡計分卡的改進:基于戰略聯盟情景[J]. 會計研究, 2012(4): 79-86,95.

[15]方靜, 陳建校, 賈衛峰. 企業戰略聯盟信任的動態演化機理及內生影響因素[J]. 企業經濟, 2012, 31(10): 26-29.

[16]何霞, 蘇曉華. 環境動態性下新創企業戰略聯盟與組織合法性研究——基于組織學習視角[J]. 科研管理, 2016, 37(2): 90-97.

[17]HASHAI N. Focusing the high-technology firm: How outsourcing affects technological knowledge exploration[J]. J Manag, 2018, 44(5): 1736-1765.

[18]STERN I, DUKERICH J M, ZAJAC E. Unmixed signals: How reputation and status affect alliance formation[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(4): 512-531.

[19]YANG H, ZHENG Y, ZHAO X. Exploration or exploitation? Small firms' alliance strategies with large firms[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(1): 146-157.

[20]DIESTRE L, RAJAGOPALAN N. Are all sharks' dangerous? New biotechnology ventures and partner selection in R&D alliances[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(10): 1115-1134.

[21]WUYTS S, DUTTA S. Benefiting from alliance portfolio diversity: The role of past internal knowledge creation strategy[J]. J Manag, 2014, 40(6): 1653-1674.

[22]WASSMER U, LI S, MADHOK A. Resource ambidexterity through alliance portfolios and firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(2): 384-394.

[23]PANICO C. Strategic interaction in alliances[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(8): 1646-1667.

[24]MINDRUTA D, MOEEN M, AGARWAL R. A two-sided matching approach for partner selection and assessing complementarities in partners' attributes in inter-firm alliances[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(1): 206-231.

[25]JIANG H, XIA J, CANNELLA A A, et al. Do ongoing networks block out new friends? Reconciling the embeddedness constraint dilemma on new alliance partner addition[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(1): 217-241.

[26]DEVARAKONDA S V, REUER J J. Knowledge sharing and safeguarding in R&D collaborations: The role of steering committees in biotechnology alliances[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(7): 1912-1934.

[27]YANG H B, ZHENG Y F, ZAHEER A. Asymmetric learning capabilities and stock market returns[J]. Acad Manage J, 2015, 58(2): 356-374.

[28]LI Z H X, ZHU G L. Knowledge transfer performance of industry-university-research institute collaboration in china: the moderating effect of partner difference[J]. Sustainability, 2021, 13(23): 13202.

[29]BOS B, FAEMS D, NOSELEIT F. Alliance concentration in multinational companies: Examining alliance portfolios, firm structure, and firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(11): 2298-2309.

[30]FUDGE KAMAL D K, HONORE F, NISTOR C. When the weak are mighty: A two-sided matching approach to alliance performance[J]. Strategic Management Journal, 2021, 42(5): 917-940.

[31]ZHOU J, MEI L, CHEN J. Leveraging university competitiveness: Evidence from alliance portfolio practices at zhejiang university[J]. Emerg Mark Financ Trade, 2019, 55(4): 827-842.

[32]TOKMAN M, MOUSA F T, DICKSON P. The link between SMEs alliance portfolio diversity and top management's entrepreneurial and alliance orientations[J]. Int Entrep Manag J, 2020, 16(3): 1001-1022.

[33]WU J B, WANG X Y, GUO B. Co-evolution of exploration-exploitation strategy and weak-strong ties portfolios: a longitudinal case study[J]. Eur Manag Rev, 2019, 16(4): 1043-1058.

[34]LUVISON D, DE MAN A P. Firm performance and alliance capability: the mediating role of culture[J]. Management Decision, 2015, 53(7): 1581-1600.

[35]CUI A S, O'CONNOR G. Alliance portfolio resource diversity and firm innovation[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(4): 24-43.

[36]WANG Y Y, YUAN C H, ZHANG S M, et al. Moderation in all things: Industry-university-research alliance portfolio configuration and SMEs' innovation performance in China[J]. Journal of Small Business Management,2022,60(6): 1516-1544.

(責任編輯:宋勇剛)

基金項目:廣西研究生教育創新計劃項目“珠江-西江蔗糖產業聯盟構建路徑與運行機制研究”(JG2022026)

作者簡介:秀英(1977-),女,廣西師范大學副教授,研究方向:企業管理;胡孟婷(1999-),女,廣西師范大學碩士研究生,研究方向:企業管理。