文化傳承視角下的傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計研究

鄧曉霞

摘? 要:傳統(tǒng)農(nóng)具作為記錄中國農(nóng)耕文明的重要載體,是中國農(nóng)耕文化的核心要素。隨著機械化和城市化進程的加快,傳統(tǒng)的農(nóng)耕模式逐漸被工業(yè)化生產(chǎn)和加工模式所取代。結(jié)合傳統(tǒng)農(nóng)具研究現(xiàn)狀以及文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計策略分析,歸納總結(jié)出傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計方法,堅持文化傳承和創(chuàng)新設(shè)計相統(tǒng)一,堅持設(shè)計引導(dǎo)和滿足需求相統(tǒng)一。基于文化傳承視角進行傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計研究,探索傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計方法,以文創(chuàng)產(chǎn)品為載體,拓寬傳統(tǒng)農(nóng)具文化傳承渠道,促進中華農(nóng)耕文明的推廣和傳播,同時激發(fā)大眾對鄉(xiāng)村文化的探索欲,帶動鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟的發(fā)展。

關(guān)鍵詞:文化傳承;傳統(tǒng)農(nóng)具;文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計

基金項目:本文系重慶開放大學(xué)重慶工商職業(yè)學(xué)院2022年度科研項目(NDYB2022-08)研究成果。

隨著中國經(jīng)濟水平的發(fā)展和國際地位的不斷提高,我們正經(jīng)歷著從文化覺醒到文化自覺、文化自信的巨大轉(zhuǎn)變,與此同時,與中國傳統(tǒng)文化相關(guān)的各類文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計也開始大量涌現(xiàn)在公共視角之下[1]。近幾年,政府逐步完善了《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》《文物保護法》等法律法規(guī),并制定了《關(guān)于實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》,積極推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承體系建設(shè)。隨著機械化和城市化進程的加快,傳統(tǒng)的農(nóng)耕模式逐漸被工業(yè)化生產(chǎn)和加工模式所取代,而用來耕作的農(nóng)用器具也逐漸消失在歷史的洪流中。目前我國對傳統(tǒng)農(nóng)具的保護和傳承模式以博物館收藏和展示為主,黨的十九大報告明確提出要“激發(fā)全民族的文化創(chuàng)新和創(chuàng)造活力”,為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和文創(chuàng)產(chǎn)品的開拓提供了更為廣闊的空間。傳統(tǒng)農(nóng)具與文創(chuàng)產(chǎn)品的結(jié)合,既能為文創(chuàng)設(shè)計提供新的文化素材,也能讓傳統(tǒng)農(nóng)具以另一種形式重生,使農(nóng)耕文化在新時代里繼續(xù)綻放光彩。

一、傳統(tǒng)農(nóng)具研究現(xiàn)狀

目前,我國對傳統(tǒng)農(nóng)具的研究大致分為三個領(lǐng)域:一是在農(nóng)業(yè)學(xué)、考古學(xué)領(lǐng)域,主要關(guān)注農(nóng)具演進史,把傳統(tǒng)農(nóng)具的功能、結(jié)構(gòu)及其使用方法按照時間脈絡(luò)用圖式和文字的方式記錄下來,代表性的作品有王星光的《中國傳統(tǒng)耕犁的發(fā)生、發(fā)展和演變》等。二是在民俗學(xué)領(lǐng)域,在民俗志、風(fēng)俗志等資料中詳細記載了各個地區(qū)傳統(tǒng)農(nóng)具的形制、用途等,僅是資料描述與事項的堆砌[2]。三是在文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域,由于我國的文創(chuàng)研究起步時間較國外要晚,行業(yè)整體發(fā)展不平衡,目前與傳統(tǒng)農(nóng)具相關(guān)的文創(chuàng)設(shè)計案例基本都是以室內(nèi)裝飾或?qū)嵨镪惲袨橹鳎锲繁旧砣狈嵱眯院蛣?chuàng)新性。國外對傳統(tǒng)農(nóng)具的研究也以采集和圖文記錄為主,例如普雷姆·K.孫達拉姆等人撰寫的《喬塔納格布爾高原部落農(nóng)民使用的傳統(tǒng)農(nóng)具》等,主要有對傳統(tǒng)農(nóng)具圖片的展示及相應(yīng)的功能介紹。

目前國內(nèi)外對傳統(tǒng)農(nóng)具的研究重點主要是對農(nóng)具資料的記錄和整理,對傳統(tǒng)農(nóng)具在現(xiàn)代生活中的創(chuàng)新性發(fā)展和應(yīng)用關(guān)注不足。文創(chuàng)產(chǎn)品作為傳承傳統(tǒng)文化的新興載體,近幾年發(fā)展十分迅速。據(jù)統(tǒng)計,北京故宮的文創(chuàng)產(chǎn)品數(shù)量達到了1萬多種,文創(chuàng)收入超過15億元。隨著大眾審美素養(yǎng)的提升,當(dāng)代審美與藝術(shù)往昔的純粹精神性日漸淡化,趨于生活化、通俗化、實用化,民眾對于美好生活的追求構(gòu)成了生活美學(xué)興起的時代背景,在年輕的消費群體中有著廣泛的體現(xiàn)。青年群體進行日常消費時,非常關(guān)注產(chǎn)品的文化性和創(chuàng)意性,文創(chuàng)產(chǎn)品成為傳統(tǒng)文化和年輕人之間的紐帶,故宮文創(chuàng)就是借助文創(chuàng)產(chǎn)品傳承弘揚傳統(tǒng)文化的成功案例[3]。文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計使傳統(tǒng)農(nóng)具與現(xiàn)代設(shè)計相結(jié)合,讓沒有接觸過傳統(tǒng)農(nóng)具的年輕人有機會了解和認識傳統(tǒng)農(nóng)具,關(guān)注我們的傳統(tǒng)文化,并思考如何在新時代發(fā)揚和傳承我們的民族傳統(tǒng),在全面建設(shè)小康社會的今天尤為重要。

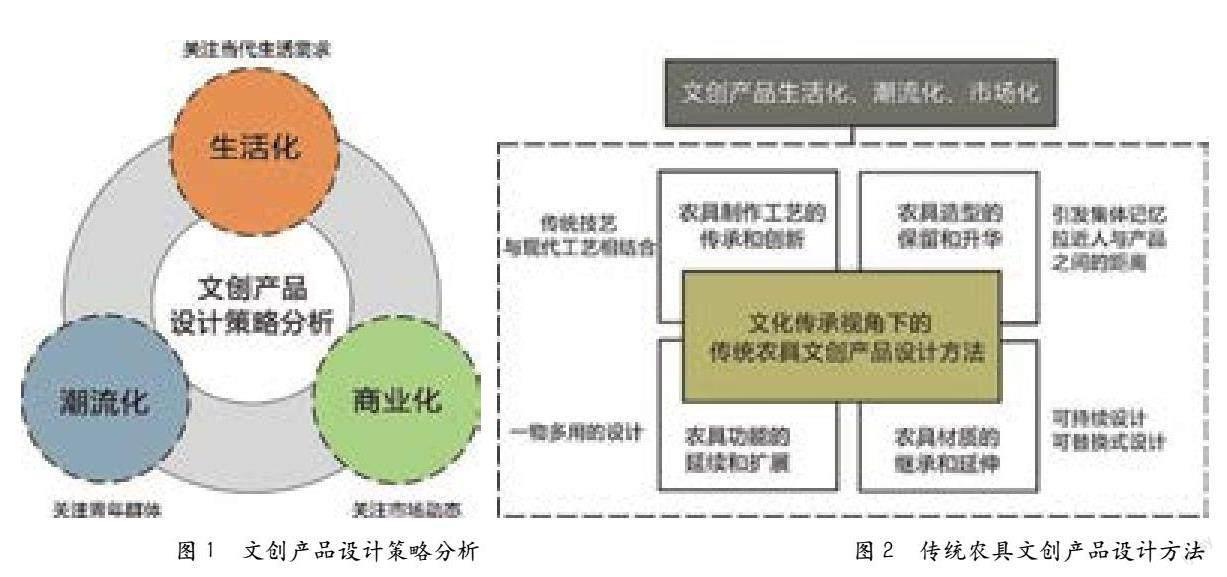

二、文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計策略分析

(一)關(guān)注生活需求,文創(chuàng)產(chǎn)品生活化

好的文創(chuàng)產(chǎn)品關(guān)注現(xiàn)代人的日常需求、貼近老百姓的生活、傳播中國故事。傳統(tǒng)文化蘊含民族文化基因,現(xiàn)代文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計肩負傳承歷史文脈、民族精神的使命,需要接受當(dāng)代不同生活方式與文化形態(tài)的啟示與重構(gòu)[4]。現(xiàn)如今,生活美學(xué)已經(jīng)成為全球美學(xué)發(fā)展的大勢所趨,文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)可以通過文化創(chuàng)意與人們生活的緊密結(jié)合,讓所有的消費者都有機會使用文創(chuàng)產(chǎn)品,近距離接觸傳統(tǒng)文化。文創(chuàng)產(chǎn)品的價值也在于從現(xiàn)代人的日常生活需求出發(fā),應(yīng)用文化創(chuàng)意的思維方式滿足人們多樣化的物質(zhì)和精神需求,讓人們從觀賞或使用心愛之物的日常生活中感受到快樂和幸福。

(二)關(guān)注青年群體,文創(chuàng)產(chǎn)品潮流化

青年群體是諸多群體之中最具創(chuàng)造力和想象力的,他們思維活躍、精力充沛,是傳承傳統(tǒng)文化的重要力量。用年輕人喜歡的方式去講述中國故事、傳播中華文明,讓年輕人用自己的方式去感動和號召年輕人,為文化傳承創(chuàng)造一種全新的可能。青年群體是文創(chuàng)類產(chǎn)品的消費主體,聚焦青年群體進行文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)是設(shè)計創(chuàng)新、獲得市場價值認可的重要突破口[5]。他們追求時尚與個性,喜歡感性消費,是狂熱的時尚愛好者和推崇者。文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計需要設(shè)計者認真感知當(dāng)代社會潮流,尤其關(guān)注青年群體的喜好和追求,及其背后反映的消費者心理,把握機遇,打通傳統(tǒng)文化從過去到現(xiàn)代,以及未來的傳承脈絡(luò)。

(三)關(guān)注市場動態(tài),文創(chuàng)產(chǎn)品商業(yè)化

文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計需要通過市場流通將文化情感與功能體驗傳遞給用戶。一般來說,文創(chuàng)產(chǎn)品主要通過兩種方式與消費者連接,一種是設(shè)計師與傳統(tǒng)手工技藝匠人合作的設(shè)計作品,另一種是運用現(xiàn)代生產(chǎn)工藝和技術(shù)可以批量化生產(chǎn)的文創(chuàng)生活用品。在現(xiàn)代商業(yè)社會背景下,成熟的流通商品往往更具競爭力和生命力,能在復(fù)雜的市場條件中生存并獲得歡迎,需要具有相當(dāng)?shù)膬r格優(yōu)勢、功能優(yōu)勢、文化優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢[6]。設(shè)計者在文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計時應(yīng)考慮產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,讓產(chǎn)品設(shè)計有利于批量生產(chǎn),節(jié)約能源并降低材料消耗,有利于產(chǎn)品的運輸和包裝、銷售和維修等,提高生產(chǎn)效率,讓產(chǎn)品成為高附加值的商品,獲得消費者的關(guān)注,與消費者形成良性互動(如圖1)。

三、文化傳承視角下的傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計方法

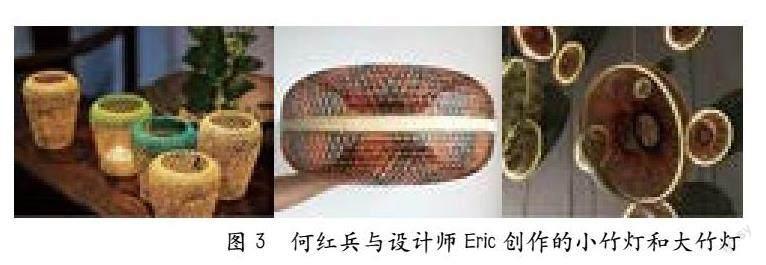

文化性是文創(chuàng)產(chǎn)品的核心要素,文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計也應(yīng)著重考慮如何體現(xiàn)其文化內(nèi)涵的厚度和深度[7]。傳統(tǒng)造物研究是文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計的基礎(chǔ),針對傳統(tǒng)農(nóng)具原型,文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計實踐要充分挖掘每一件傳統(tǒng)農(nóng)具的美學(xué)特征及其蘊含的人文精神,與當(dāng)代審美意識和生活方式相結(jié)合,引起青年群體的關(guān)注,使文創(chuàng)產(chǎn)品生活化、潮流化、商業(yè)化。以下從農(nóng)具的制作技藝、造型、功能和材質(zhì)四個方面闡述傳統(tǒng)農(nóng)具的文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計方法(如圖2)。

(一)農(nóng)具制作技藝的傳承和創(chuàng)新

農(nóng)具制作技藝的傳承在日常生活物品設(shè)計中的體現(xiàn)以木器制作技藝、竹編制作技藝居多,應(yīng)用也較為廣泛。一般來說,傳統(tǒng)技藝的傳承有兩條路可以走,一是完全運用傳統(tǒng)的工藝技法,抱樸含真,讓傳統(tǒng)技藝得到完美傳承,用最天然的材料和最自然的技藝去打動人;其二就是在傳承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新,結(jié)合現(xiàn)代人的生活及審美需求,運用新工藝和新材料進行設(shè)計創(chuàng)新,演變成傳統(tǒng)技藝在當(dāng)代背景下的延續(xù)。例如東陽竹編傳承人何紅兵與荷蘭設(shè)計師Eric一起創(chuàng)作的系列作品竹燈(如圖3),其中一款竹燈的造型酷似甜甜圈,色彩搭配經(jīng)典時尚、簡潔的線條極富現(xiàn)代感,柔軟的燈光也散發(fā)出溫馨的氣息。這種傳統(tǒng)的技藝往往具有一種讓人內(nèi)心平靜的文化力量,在忙碌且浮躁的現(xiàn)代生活中能撫慰人心,溫暖且治愈。文創(chuàng)產(chǎn)品賦予了傳統(tǒng)工藝文化價值,開拓了工藝的發(fā)展和營銷的道路,對振興文化產(chǎn)業(yè)有重要意義[8]。

(二)農(nóng)具造型的保留和升華

在傳統(tǒng)農(nóng)具文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計中保留農(nóng)具的主要輪廓和基本框架,可以幫助消費者快速識別農(nóng)具原型。近30年來,中國有2.6億人從農(nóng)村來到城市,保留傳統(tǒng)農(nóng)具的基本造型,容易引發(fā)人們對于農(nóng)村生活的集體回憶。這些記憶,人們可以獲得群體的認同感和歸屬感,因此覺得這些回憶溫暖而親密,觸動人們內(nèi)心深處難以割舍的鄉(xiāng)愁。承載著特殊記憶的物品,可以幫助人們喚醒往事,這種心理感受拉近了人與產(chǎn)品之間的距離,可以讓人們對產(chǎn)品產(chǎn)生興趣,激發(fā)消費者的購買欲望。

農(nóng)具造型的保留可以采用兩種形式:一是將傳統(tǒng)農(nóng)具做成微型農(nóng)具,除了裝飾功能,還可以根據(jù)其自身結(jié)構(gòu)選擇性地開發(fā)一些新的小功能,如儲物功能等;另一種是對農(nóng)具原型進行造型提煉,保留造型的主要特色,結(jié)合設(shè)計需求對農(nóng)具的局部進行升華和改造,使其整體外觀更為現(xiàn)代和時尚,貼近現(xiàn)代生活。

(三)農(nóng)具功能的延續(xù)和擴展

傳統(tǒng)農(nóng)具主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),融入現(xiàn)代生活還需結(jié)合現(xiàn)代人的實際需求對其功能進行重新規(guī)劃和設(shè)計。隨著城市化進程的逐步推進,越來越多的年輕人選擇在城市工作和生活,受經(jīng)濟因素制約,他們一般選擇租住或購買小戶型住宅[9]。小戶型住宅中的空間非常有限,延續(xù)采用傳統(tǒng)農(nóng)具設(shè)計中的一物多用設(shè)計原則可以幫助人們減少日常生活物品的數(shù)量,節(jié)約室內(nèi)空間,提高生活質(zhì)量,減少資源浪費,有利于緩解人與空間的緊張關(guān)系。

農(nóng)具功能的延續(xù)和擴展方案可視具體情況而定,結(jié)合農(nóng)具原型自身的結(jié)構(gòu)和功能進行創(chuàng)意構(gòu)思。一般來說,大型的農(nóng)用工具因造型結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,可將其簡化成以裝飾功能為主的創(chuàng)意筆筒、鬧鐘等小件物品。小型的農(nóng)具如簸箕、籮筐、鋤頭等物件可以根據(jù)各自的功能及造型特色,分別設(shè)計成收納盒、落地?zé)舻任锲罚部梢栽诒A艮r(nóng)具原型部分功能的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)代人的生活開發(fā)新的功能,繼續(xù)延續(xù)傳統(tǒng)農(nóng)具的設(shè)計美學(xué),物盡其用,節(jié)約空間和資源。

(四)農(nóng)具材質(zhì)的繼承和延伸

現(xiàn)代設(shè)計中可持續(xù)發(fā)展的設(shè)計理念與中國傳統(tǒng)農(nóng)具設(shè)計的造物哲學(xué)相一致。從傳統(tǒng)農(nóng)具設(shè)計選材的思路出發(fā),文創(chuàng)產(chǎn)品材質(zhì)的選擇主要取決于物品本身的功能屬性和使用對象的心理需求。在設(shè)計實踐當(dāng)中,我們可以繼續(xù)使用農(nóng)具原型所用到的材料,也可以從可持續(xù)設(shè)計的角度出發(fā),通過選用可循環(huán)利用的材料實現(xiàn)產(chǎn)品局部零件的可替換式設(shè)計,滿足人們對產(chǎn)品的多重功能需要。比如考慮使用容易清洗和替換的針織或棉質(zhì)材料,通過融入流行和時尚元素給用戶提供多元設(shè)計方案,既能減輕傳統(tǒng)材料如木、竹、石材物品帶給人們的堅硬和冰冷感,又能通過替換零件延長產(chǎn)品的使用壽命。

四、結(jié)語

中國作為一個農(nóng)業(yè)大國,地域遼闊,氣候類型多種多樣,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件多樣,農(nóng)具的種類和功能也因此多樣化[10]。設(shè)計者在進行設(shè)計實踐時,可針對某一件農(nóng)具原型對其造型、功能、材質(zhì)以及蘊含的文化精神進行更具體深入的分析,提煉出相應(yīng)的文化元素和設(shè)計符號,并根據(jù)農(nóng)具的自身特色選擇最適合的日用品類別進行創(chuàng)意設(shè)計,最后進行推廣。設(shè)計的最終目的不僅僅是設(shè)計某種強大的功能或某種優(yōu)美的造型,更多的是為消費者設(shè)計一種生活方式,一種符合人類生活習(xí)慣的,承載傳統(tǒng)文化底蘊的,提高人類生活質(zhì)量的,并且能讓人、社會和自然環(huán)境和諧共生的生活方式。如何準(zhǔn)確地提煉文化元素,并在現(xiàn)代設(shè)計中處理好傳承和創(chuàng)新的關(guān)系,對每一位設(shè)計師來說都是一個巨大的考驗和挑戰(zhàn),需要我們更加深入地探索和研究,為傳統(tǒng)文化資源的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型設(shè)計和研究注入力量。

參考文獻:

[1]喬宇,尹建偉.基于設(shè)計藝術(shù)學(xué)視角的傳統(tǒng)文化應(yīng)用研究[J].美術(shù)觀察,2021(4):78.

[2]丁慶康.村落語境中傳統(tǒng)農(nóng)具當(dāng)下境遇的調(diào)查研究——以通渭縣丁家店村為例[D].蘭州:西北民族大學(xué),2020.

[3]張成.文創(chuàng)給了傳統(tǒng)文化一副青春面孔[J].臺聲,2019(5):97-99.

[4]李翔宇,李軼南,魯紅雷.基于當(dāng)下流行風(fēng)格的敦煌文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計研究[J].包裝工程,2021(18):356-357.

[5]王佳春,曹磊.基于非遺主題的文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計策略與方法研究[J].包裝工程,2022(12):324-331.

[6]章莉莉.非遺手工藝的活態(tài)傳承和文化創(chuàng)新[J].上海藝術(shù)評論,2016(5):44-47.

[7]程輝,邱筱,劉炳建,孫煦,李洋.國內(nèi)文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計方法研究綜述——基于對《包裝工程》所刊發(fā)的文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計主題論文的分析[J].包裝工程,2022(12):339-347.

[8]邱保金.文化傳承視角下鍵盤文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計研究[J].包裝工程,2021(22):317-323.

[9]張瑋瑋,晉慧斌.小戶型住宅家具的折疊結(jié)構(gòu)設(shè)計與功能拓展[J].林產(chǎn)工業(yè),2020(8):95-97.

[10]楊森.基于感性工學(xué)的四川農(nóng)具設(shè)計研究[D].成都:西華大學(xué),2021.

作者簡介:鄧曉霞,重慶開放大學(xué)重慶工商職業(yè)學(xué)院傳媒藝術(shù)學(xué)院副教授。研究方向:產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計及其相關(guān)領(lǐng)域。