國安部揭秘無孔不入的“數字間諜”

亮相不久的“國安部”微信公眾號,內容豐富有料,頗引外界關注。其中一個熱詞是“數字間諜”,就是境外間諜情報機關搞網攻、建網軍。最新的推文說,網絡空間成為對華開展間諜工作的重要陣地,中國已是高級別持續(xù)性威脅(APT)攻擊的主要受害國。

美國情報機關網攻竊密的卑劣手段

近日,中國國家計算機病毒應急處理中心通報,在處置西北工業(yè)大學遭受網絡攻擊時,成功提取了名為“二次約會”的間諜軟件樣本。該軟件為美國國家安全局開發(fā)的網絡“間諜”武器,在遍布全球多國的上千臺網絡設備中潛藏隱秘運行。美國在網絡安全領域劣跡斑斑。國家安全機關破獲的系列美國間諜情報機關網絡攻擊竊密案件中,“黑客帝國”維護“網絡霸權”的卑劣伎倆浮出水面。

美國情報部門憑借其強大的網絡攻擊武器庫,對包括中國在內的全球多國實施監(jiān)控、竊密和網絡攻擊,可謂無所不用其極。特別是美國國家安全局,通過其下屬的特定入侵行動辦公室(TAO)以及先進的武器庫,多次對我國進行體系化、平臺化攻擊,試圖竊取我國重要數據資源。2009年,特定入侵行動辦公室就開始入侵華為總部的服務器并持續(xù)開展監(jiān)控。2022年9月,又被發(fā)現長期持續(xù)地對包括西北工業(yè)大學在內的國內網絡目標實施了上萬次惡意網絡攻擊,控制了數以萬計的網絡設備,竊取大量高價值數據。

美國情報部門能夠發(fā)動大規(guī)模網絡攻擊,自然離不開多樣化網絡攻擊武器作為后盾。2022年以來,我國網絡安全機構已披露多款美情報部門網絡攻擊武器,如“電幕行動(Bvp47)”“量子(Quantum)”“酸狐貍(FOXACID)”“蜂巢(Hive)”等。美國情報部門利用這些規(guī)模化的武器裝備對中國、俄羅斯等全球45個國家和地區(qū)開展長達十余年的網絡攻擊、網絡間諜行動,網絡攻擊目標涵蓋電信、科研、經濟、能源和軍事等核心重要領域。

此外,美國政府以國家安全為由,通過《外國情報監(jiān)視法》等法案強制在相關科技企業(yè)的設備、軟件、應用程序中植入后門,利用嵌入代碼、漏洞攻擊等方式,借助其全球性科技公司的影響力,實現對全球數據的監(jiān)控和竊取。

數字間諜展開密集攻擊

2022年,中國數據產量8.1ZB,居世界第二;數據存儲量724.5EB,全球占比14.4%;數字經濟規(guī)模50.2萬億元,占GDP比重41.5%。面對如此巨大的數據規(guī)模,境外數字間諜展開了密集攻擊。

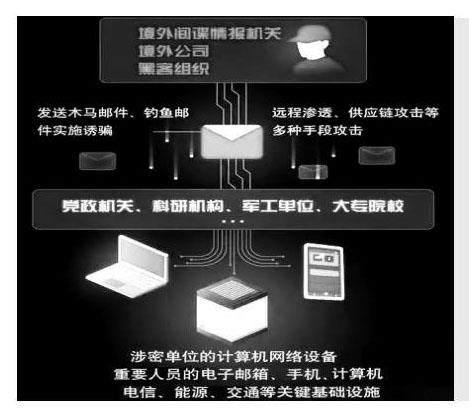

除美國外,國安部還發(fā)現其他國家數十個間諜情報機關在網攻中國。這其中,中國國家機關、涉密單位是首選攻擊的靶子。此外,情報機關不斷攻入中國關鍵信息基礎設施、重大基礎設施網絡系統,把黑手伸向高校、科研機構、高科技公司和企業(yè)高管、專家學者。

2020年,中國某航空公司信息系統遭境外網攻,乘客出行記錄數據被竊。2021年,某境外咨詢調查公司與境內數十人“合作”,搜集中國航運基礎數據、特定船只載物信息。2022年,上海某科技公司銷售總監(jiān)涉嫌為境外非法提供數據,成為中國首例涉高鐵運行數據危害國家安全案。

數字間諜無孔不入,常見的入侵渠道有電子郵件、辦公自動化、安全防護等各類軟件系統,服務器、計算機、交換機、路由器等硬件設備,還有手機、WIFI、攝像頭等民用設備。與一般黑客不同,境外間諜情報機關可調動資源多、技術能力強,網攻手法很“高明”:有的竊取個人信息數據,針對目標對象精準偽造“釣魚”郵件和網站;有的通過挖掘、購買關鍵軟件系統和硬件設備,直接開展攻擊滲透;有的先侵入控制供應鏈企業(yè)或運維服務機構網絡,再以此為“跳板”,攻擊下游用戶單位;還有的大規(guī)模控制民用網絡和家用網設備,先建“陣地”,再搞后續(xù)攻擊。

國安部有關人士認為,下一階段,要重點加強關鍵信息基礎設施安全保護,數據安全預警和溯源能力,尤其要加大對技術專利、數字版權及個人隱私的保護力度。沒有網絡安全就沒有國家安全,更沒有經濟社會平穩(wěn)運行。數字間諜不容小覷,維護國家安全沒有“局外人”。 (綜合微信公眾號“中央政法委長安劍”“俠客島”)