探索月球南極,印度彎道超車

欣宇

2023年7月14日,印度“月船三號”發射升空

據《紐約時報》報道,當地時間8月23日下午6點剛過,印度空間研究組織負責人索馬納特說道:“我們已經實現了月球軟著陸。”“印度在月球上。”

于是,印度成為世界第四個登陸月球的國家,它也是第一個到達月球南極表面的“搶灘者”。而幾天前,另一個在航空航天領域活躍的國家俄羅斯的登月任務剛剛失敗。

太空投資原本捉襟見肘的印度,這次何以彎道超車?

探尋“藏起來”的水冰

當地時間8月23日,“月船三號”探測器成功著陸月球南極表面,并帶著兩位來自地球的“訪客”—名為“維克拉姆”(Vikram)的著陸器,和名為“普拉吉安”(Pragyan)的漫游車。

2023年8月23日,“月船三號”準備著陸時拍攝的月球表面

這不僅是印度成為世界“第四”登月國家的歷史時刻,在月球南極這一還未被探索的區域,印度喝上了“頭啖湯”。

月球南極著陸點位于南緯約70度,距南極約370英里。如果將這一位置換算在地球上,則是大約在南極洲邊緣以南。再將著陸點更精準化,其位于曼齊努斯隕石坑以南、博古斯拉夫斯基隕石坑以西的高原上。

值得注意的是,2019年升空的印度“月船二號”探測器,以及不久前墜毀的俄羅斯“月球-25”探測器,它們的降落點大致位于同一地區。

為何選在這里登陸?要知道,月球南極大部分區域仍未被探索—在那里處于陰影中的表面積,比月球北極大得多。令科學家們興奮的是,永久陰影區域可能存在水冰,如果可以提取到足量的水,那么在未來行星探索中,這將發揮重要作用;此外,這一區域甚至可能存在甲烷和氨等揮發物。

“月船三號”站在“前人肩膀上”

可以說,“月船三號”的成功著陸,是站在“前人的肩膀上”。4年前,“月船二號”的墜毀有些出人意料—在距離月球表面2.1公里之前,它的運作一切如常,而在即將著陸之際,著陸器失去與地面控制中心的聯系。

印度空間研究組織負責人索馬納特總結這次失敗的原因時表示,是“月船二號”著陸器的其中一個發動機的推力略高,導致著陸器在減速時比預期要慢,于是它偏離了預定軌跡,在達不到既定著陸方式和著陸地點的情況下墜毀。

“月船三號”與“月船二號”的著陸器和漫游車設計基本相同,連名字都一樣。但基于墜毀的“前車之鑒”,工程師對“月船三號”的著陸器進行了一些改進和提升:更強的著陸腿,更多的推進劑,額外的太陽能電池,改進的傳感器;同時,軟件也進行了修復,航天器可以實現更快的轉向。而在保障可以順利著陸的外部條件方面,“月船三號”的著陸區域面積得到進一步擴大。

“月船二號”著陸器雖然墜毀,卻不意味著完全的失敗。其軌道飛行器繼續繞月飛行,儀器套件一直進行著科學觀測,并發現月球上有水的跡象。這些發現可能有助于人們深入了解月球的地質、化學成分,以及與太陽風的相互作用。

在“月船三號”成功著陸后,“月船二號”將被賦予新的使命—舊的軌道飛行器將為新著陸器與地面控制中心提供通信鏈接。

俄羅斯首發“搶灘”失敗

成功不是必然的。有人將成功的過程比喻成渡河,在經歷一次次失敗后,仍堅定前行,直到達到目標中的彼岸。俄羅斯于近日發射的“月球-25”探測器,便剛剛經歷了失敗,這是近半個世紀以來其發射的首個探測器,卻沒有如預想中成功渡河。

如果可以提取到足量的水,那么在未來行星探索中,這將發揮重要作用。

印度新德里,學生們在天文館觀看“月船三號”成功著陸時歡呼雀躍

當地時間8月11日,“月球-25”發射升空,僅僅5天,便進入月球軌道;而已于7月14日“出發”的“月船三號”,在8月5日才進入月球軌道。不出意外的話,“月球-25”會“搶灘”登陸月球。

然而,“意外”卻悄然而至。在進入月球軌道的3天后,也就是8月19日,“月球-25”失聯。8月21日,俄羅斯國家航天集團總裁尤里·鮑里索夫確認“月球-25”已墜毀,并表示其墜毀原因是發動機沒有按時關閉,比預計多工作了約40秒。

相比之下,“月船三號”的成功,令印度人為之振奮。索馬納特表示,即使在技術進步的當下,登月之旅是艱難的,對于任何國家都很難實現月球軟著陸。

公私整合走出新路

1959年,蘇聯“月球2號”是第一個到達月球表面的航天器,而1966年的“月球9號”則首次實現在月球上軟著陸。繼承蘇聯航天技術的俄羅斯,在俄烏沖突、西方制裁局勢下,這個大國仍克服技術、資金等困難,想在太空競賽中一展技術與雄心。

然而半個世紀后的今天,印度卻彎道“超車”,這其中很大一部分原因,是其在經歷半個世紀的國家壟斷后,向私人投資者開放太空項目,并尋求外國投資加入,以求在未來十年,將其在全球發射市場的份額增加五倍。太空產業的公私整合,也為印度開辟了一條低成本的發展新路。

印度此次發射的“月船三號”不僅順利著陸,“物美”的同時還兼顧“價廉”。索馬納特在接受記者關于項目成本問題的采訪時,沒有直接予以回應,他稱不會透露這個秘密,不希望其他人變得如此劃算。

“劃算”這個詞,卻透露了其將成本很好地控制在一定范圍內。此前有媒體報道,“月船二號”的成本為4600萬美元,有人推測“月傳三號”的成本應該也與之相近。

但據CNBC報道,2020年時,印度空間研究組織估計,“月船三號”任務將花費約7500萬美元;在發射推遲后,成本可能有所增加。但這也僅相當于美國宇航局近年來在開發的成本最低的月球著陸器—從年度預算來看,相較于美國254億美元的資金,印度的16億美元顯得捉襟見肘。

印度在航空領域的“加速跑”,離不開其與美俄的親密合作。也有學者表示,印度經濟高效的太空探索方法,使其成為許多國家選擇的近地軌道通信衛星發射國。

2022年10月23日,印度空間組織表示,將英國一網公司的36顆衛星送入預定軌道,這也是其自主研發的新型大推力重型運載火箭首次承擔商業發射任務。而早在8年前,印度空間研究組織下屬的安得利公司,已幫助谷歌旗下的衛星公司發射了9顆微型衛星。

索馬納特自豪地表示,印度僅用了兩次任務,就實現了在月球軟著陸的目標,他們的目標不僅在月球,還在火星,將來更有可能去往金星或其他星球。

太空產業的公私整合,也為印度開辟了一條低成本的發展新路。

“月船三號”著陸的直播畫面

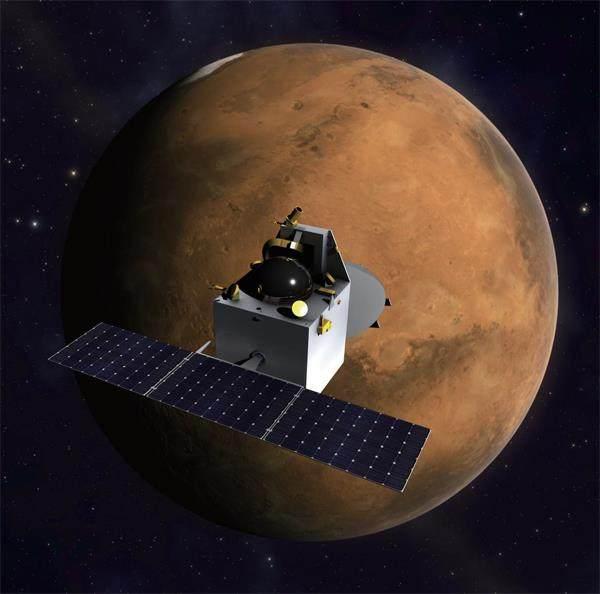

“曼加里安”號模擬圖

印度未來幾年的航空航天發展藍圖也就此展開。印度將提供著陸器,與日本進行聯合探月,日方則提供運載火箭和月球車。

印度還在緊鑼密鼓地籌備用自己的宇航器,將本國的宇航員送入太空,但這一計劃的時間表還沒有正式公布—稍微近一點的計劃就在下個月,印度將發射太陽神L1(AdityaL1)探測器,去研究太陽活動及其對天氣的影響。

在探索火星領域,印度也是走在前列。2014年,“曼加里安”號(Mangalyaan)火星探測器進入火星軌道,并一直在軌運行8年,直到去年才與地面失聯。這也使得印度成為唯一一個首探火星即獲成功,以及亞洲首個部署火星探測器的國家。

與月船探測器相同,“曼加里安”號的成本也相對低廉,其探測火星任務的預算約為7000多萬美元,而 《碟中諜7》 的電影預算卻已超過3億美元。如今,印度的探測火星計劃將繼續提上日程,目前處于早期階段。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com