ChatGPT生成內容屬于誰,存在何種法律風險?

近日,OpenAI發布了其人工智能聊天機器人原型ChatGPT,該機器人因其對咨詢的類似人類的詳細回答而在公眾中獲得了很大的關注,比如起草藝術家和制作人之間的合同以及創建詳細的代碼,并可能徹底改變人們使用搜索引擎的方式,不僅僅是提供鏈接供用戶篩選,而是解決復雜的問題并回答復雜的問題。

2023年2月10日,大成上海辦公室合伙人李偉華律師,就ChatGPT生成作品能否作為原創作品使用,ChatGPT能否擁有作者身份,其生成作品的著作權劃分以及使用ChatGPT存在的法律風險等問題進行詳細解說。

Q ChatGPT生成的內容屬于誰?它能擁有作者身份嗎?

A 我國《著作權法》所稱“作者”,是自然人、法人或非法人組織,AI并不屬于我國《著作權法》規定的“作者”,因此,目前很難依據法律直接賦予ChatGPT以作者身份。即便對于少數明確通過立法承認AI生成內容可以獲得版權保護的國家,其通常也是將計算機軟件的開發者、設計者、使用者等為生成過程作出實質性貢獻的人賦予作者身份。

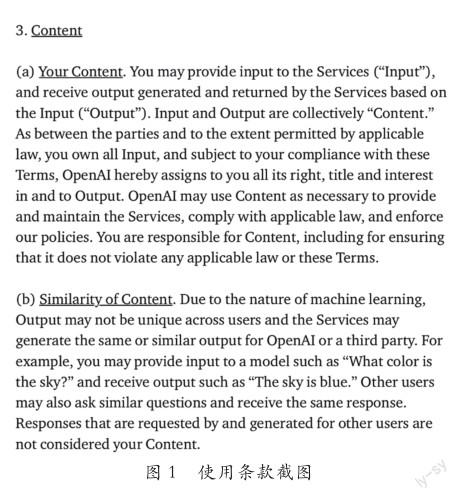

此外,著作權屬于私權利,權屬可以通過協議進行約定。根據OpenAI的使用條款(Terms of Use)第三條,用戶享有輸入內容的所有權利、所有權和利益,而只要用戶遵守使用條款(其中包括某些限制性條款),OpenAI就會向該用戶轉讓其對輸出內容(ChatGPT根據輸入產生和返回的輸出)的所有權利、所有權和利益。同時,由于機器學習的特性,前述輸出內容在不同用戶間并不具有唯一性,ChatGPT可能為不同用戶生成相同或類似的輸出內容。根據第三條(b)款,只有獨有的輸出內容的權利才能夠轉讓,例如,由用戶b要求并為其生成的回應不被視為用戶a的輸出內容。因此,這種輸出內容的轉讓要求排除呈現給其他ChatGPT用戶的結果,而該等限制會造成輸出內容著作權的的不確定性,且會隨著時間推移變得更加不明朗(詳見圖1)。

Q 人工智能生成的作品能當做原創作品嗎?

A 我國《著作權法》第三條規定的作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以一定形式表現的智力成果。因此,理論上來講,無論自然人所創作的內容,還是ChatGPT等人工智能生成的內容,只要能滿足作品的“獨創性”要件都可以構成作品。不過,目前中國法律并未對人工智能生成的內容是否可以構成作品作出明確規定,我國法院在司法實踐中也對此存在不同理解。

對此,我認為,人工智能生成的內容只要滿足《著作權法》關于作品的構成要件,應當被賦予版權保護。因為這些看似屬于計算機或人工智能創作的內容,根本上還是人類智慧產生的結果,計算機或人工智能不過是在依據人類事先設定的程序、內容或算法進行計算和輸出,實際上充當了人類創作的輔助工具而已。

Q 用戶使用ChatGPT具有哪些法律風險?

A 用戶在使用ChatGPT的過程中確實存在相應的法律風險。首先是知識產權侵權風險,因為ChatGPT是在大量不同的數據集上訓練出來的大型語言模型,使用受版權保護的材料來訓練人工智能模型,可能導致該模型在向用戶提供回復時過度借鑒他人的作品,從而引起侵權糾紛。提醒大家,作為用戶應當意識到這一風險,并考慮通過避免在聊天請求中使用限縮性詞匯、短語、內容等可行措施,來避免或限制獲得趨于精確、狹義的可能來自特定作品的輸出內容。

其次是數據合規風險。OpenAI的使用條款第三條第c款規定了OpenAI對任何用戶的輸入和輸出內容擁有廣泛使用權以開發和改進ChatGPT,但允許用戶與OpenAI取得聯系,選擇不允許OpenAI將相關內容用于此類目的。此外,根據OpenAI的隱私政策,OpenAI可能會自動收集有關用戶使用服務的信息,如用戶查看或參與的內容類型、用戶使用的功能和用戶采取的行動。在此基礎上,若用戶在輸入請求時,輸入與已識別或者可識別的自然人有關的各種信息(未匿名化處理),則有侵害他人個人信息權益的風險。因此,用戶在使用ChatGPT時,應對所有可能涉及個人信息的數據進行匿名化處理,或避免鍵入任何涉及個人信息的內容(詳見圖2)。

最后是泄露商業秘密及違背保密義務的風險。用戶可能在無防備無警覺的情況下,在提交請求時輸入涉密信息。如前述,OpenAI的使用條款并未對用戶可能輸入ChatGPT的機密信息提供任何保護, OpenAI對任何用戶輸入和輸出內容擁有廣泛使用權,且根據OpenAI的隱私政策,OpenAI可能會自動收集用戶查看或參與的內容類型、用戶使用的功能和用戶采取的行動,以及用戶的時區、國家、訪問日期和時間、計算機或移動設備類型、計算機連接、IP地址等。

因此,用戶尤其是負有保密義務的用戶在使用ChatGPT和類似的人工智能工具時,應當注意采取措施,以免出現泄密行為。

(作者系北京大成(上海)律師事務所律師)