海濱筑室宜遐福

劉逸忱

在筆者的德租時期收藏中,有一張1912年12月由青島寄往德國的銀鹽照片明信片,正面的影像是位于現魚山路1號的膠海關稅務司公館。解讀背面的手寫德文后,了解到這是發給故鄉友人的新年祝福,簽名顯示發信人正是建筑的建造者、膠海關首任稅務司德國人阿理文(Ernst.Oh Imer)。

一

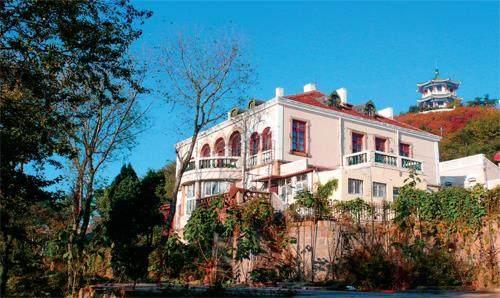

在魚山路與萊陽路交界處,遠遠便能看到寬闊院落中的一座二層建筑,它依山面海,建于半坡之上,環境得天獨厚,登上露臺或透過窗戶,便可盡覽匯泉灣的美景。“陟彼高崗,至于南海。筑室于茲,宜其遐福。膠海關稅務司阿理文光緒二十五年陽月志”,這是建筑基石上鐫刻的文字。四句詩文來自于《詩經》里的不同篇章,顯示出建筑最初的主人對中華文化的喜愛,同時標示出建筑的建造時間:1899年的農歷十月。

德國學者華納認為,這座建筑與膠海關早期的幾座歐式建筑都由稅務司阿理文親自設計。在膠澳租借地的德國人當中,阿理文無疑是特別的一個。他拿清朝俸祿被授二品銜,建立并掌管“總理租借地內一切中國事務”的膠海關近十六年,成為當時青島中國利益的代理人。海關公務之外,他對建筑設計有著濃厚的興趣和豐富的實踐經驗。19世紀70年代起,阿理文在為總稅務司赫德擔任助手時建筑才華和創造能力便顯露出來,受赫德委派,他設計督造了北京的總稅務司署等歐式海關建筑,帶領沒有專業訓練和經驗的中國工人克服困難完成了施工,這在東交民巷的外國人圈子里引起了轟動。阿理文還設計了德國、俄國、意大利等國使館和外國人俱樂部,1893年的《北華捷報》就曾刊文表達了對他建筑設計工作的贊賞。

1898年8月15日,51歲的阿理文從宜昌海關調任青島籌辦設關事宜。次年7月1日,中國歷史上第一個租借地海關——膠海關正式對外辦公。阿理文被正式任命為膠海關稅務司,兼任大清膠州郵局郵政司。在此期間,他開始了海關建筑營造計劃。根據馬維立博士撰寫的《單維廉與青島土地法》記載,負責青島地政的單維廉(時任膠澳總督府管理中華事宜輔政司)在1885年初到中國時住在由阿理文設計的德國公使館內,并在那里與阿理文相識,到青島后兩人因為近似的中國背景而相交甚密。在單維廉的建議下,阿理文為海關購買了這塊環境優美又被認為完全符合中國傳統風水原則的土地,它高居于總督臨時私邸和總督副官住宅之上,被認為是當時青島別墅區和海濱休閑區的最佳位置。

二

在稅務司阿理文公館的設計上,能夠看出帶有傳統中式裝飾元素的古典主義風格,同時亦受到英式殖民地建筑風格的影響。這座兩層樓房聳立在近平方型的基地之上,建筑面積約1400平方米。由于地處山坡,在南側形成帶有高差的基座。建筑整體為磚石結構,設計取對稱外形,手法簡潔,體量方正。項部是四面坡屋頂,敷設中式小青瓦,屋坡上設老虎窗和中式煙囪。建筑采用花崗巖墻基,底層為半地下室,通過規則插入的圓形拱門賦予節奏。

建筑東西兩側立面設有單層方形門廊,平屋頂用作陽臺。主入口位于樓體西側,并在西南角加設帶有坡頂的木制外陽臺,抵消了清晰對稱的整體外觀,并賦予了建筑繪畫感。具有代表性的南立面則被賦予了更為復雜的設計,窗戶頂部起拱券,窗間的墻垛處理成半圓柱形式。兩側外軸線上,上下兩層都有一個嵌有立柱的雙框窗,增加了立面的變化。南向主立面底層設有一處半圓形凸出墻體的內廊,由三座大方窗和四根造型簡潔的貼壁圓柱支撐。其上是一個與二層相連的碩大外陽臺,巧妙地打破了方正外形的沉悶。

青島海關博物館收藏有這座建筑的設計草圖.耐人尋味的是,最初圖紙上并沒有南側半圓形凸出部分,看起來更類似中國南方一些帶有外廊的海關建筑,看來阿理文對環境和氣候深入了解后變更了設計,也為二樓臥室增加了一個休閑看海的露臺。而德國學者林德認為,作為最早的大型代表性海濱別墅建筑,阿理文的設計讓他想到某些德國古典主義別墅。

建筑內房間16間,室內高度約4米,木地板,木角線,樓梯木扶手等木構處多有雕飾。在一樓室內墻壁鑲有一塊石碑,刻有“阿理文建于1899-1900”的德文文字。

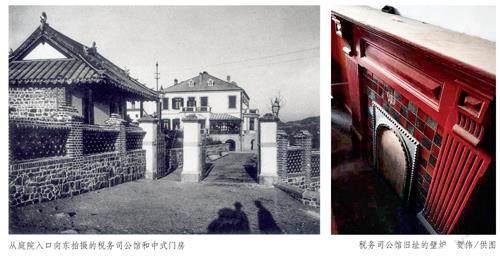

庭院總占地面積13300平方米,入口處設置一間覆典型中國屋頂的門房,這在當時的青島可謂獨樹一幟。有一種說法認為,阿理文的設計風格可能受到中國皇家園林里的歐式建筑影響,1873年左右,阿理文在北京拍攝了一組圓明園遺址的照片,這組今天被認為是關于圓明園最早也是最有價值的一組照片后來被旅德的著名美術理論家滕固發現,于1933年由商務印書館結集刊出,書名是《圓明園歐式宮殿殘跡》。

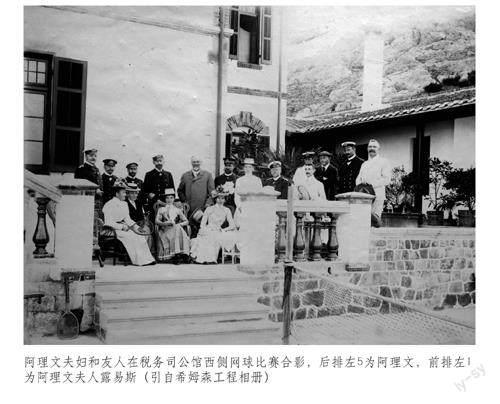

稅務司公館成為了匯泉灣畔最早落成的標志性建筑,不久西側對街的海關副稅務司公館和幫辦公寓陸續建成使用,阿理文與他的助手們從這里乘坐馬車沿山路向西出發去蘭山路的膠海關上班,工作之余在庭院東側的網球場打打球,或是漫步海濱,享受這一灣海水帶來的愉悅。

三

隨著膠海關各項工作的順利開展,社會活動也成為了阿理文生活的重要部分,他的夫人在其中擔任了重要角色。阿理文夫人露易斯出身德國一個落迫的貴族軍人世家,父親曾是一名德軍中將,哥哥是清政府的軍事顧問康斯坦丁·漢納根,漢納根家族也是德皇的遠房親戚。他們的月老是津海關稅務司德璀琳,二人于1885年結婚,一直沒有子女。與旅館老板之子阿理文不同,貴族千金露易絲更加熱衷交際場。

有了中國通的男主人和愛交際的女主人的存在,匯泉灣畔的稅務司公館很快成為了青島的一處社交中心。歷任膠澳總督和德國官員們都常來拜訪,跟他探討一些與中國有關的事務。海因里希親王每次來青島也會成為這位遠房親戚家的座上賓,《單維廉與青島土地法》中曾提到,1912年孫中山來青島的那一段時間,海因里希親王恰好也在青島,住在總督官邸的他并未與下榻沙灘旅館的孫中山見面,而是在阿理文的公館里會見了一心想要復辟滿清政權的辜鴻銘和恭親王。清朝官員以及后來的晚清遺老們也常常是阿理文的客人,他們在這位德國同僚家里更能找到歸屬感。阿理文的來客名單不止于此,一位叫奧蒂·安茲的女士在日記中描述了他印象中的阿理文:“德國人在德在華都不忘劃出個高低,在青島就是兩類,一類靠政府吃飯:當官的、當兵的、在政府企業供職的、德華學校的老師。剩下的,除了傳教士,就是干個體的商人、醫生、技工之類。海關稅務司阿理文經常幫著這些人說話,說白了就是他們的頭兒!”

奧蒂女士的日記還記錄了1903年6月在阿理文家做客的情景:“經過通報后我們被領進門,寬敞的客廳裝修得精巧細致,看得出花費不斐。房間里擺放著繪畫和雕刻等裝飾品,還有棕櫚樹和開著正旺的繡球花。正中兩個柱子前放著一個圓椅,周圍是幾個小沙發,裝飾風格優雅大方,恰到好處。阿理文太太出來招呼我們,她的外貌并不出眾,而且有些發福,也有了不少白發,但是人特別熱情,又溫柔又伶俐。她喜歡提起自己的顯赫家族,也喜歡跟上流社會來往,是位不折不扣的社交名媛。阿理文先生稍后出來,他身材又高又壯,不過也是很平易近人。午飯做的很精致,桌上還搭配了鮮花和美酒,尤其是香檳很不錯。下午三點我們告辭,阿理文先生讓馬車把我們送到車站,這真是開心的一天。”

稅務司公館東側不遠的跑馬場建設也與阿理文密不可分,因為有在北京設計外國人俱樂部和跑馬場的經驗,他擔任了青島跑馬場的顧問并為其設計了呈不規則橢圓型的內外兩條賽馬道,并熱衷于參加各種賽馬組織活動,我們時常會在賽馬會的舊時影像中看到這位白胡子戴禮帽的和藹老人。為感謝阿理文對青島跑馬場發展的指導和關注,他被任命為跑馬會的榮譽會長。

社交應酬之余,阿理文還組織成立了一個文化藝術學會,整合和推動青島學術發展,特別是組織他的中德朋友們共同進行中國文化的研究。他甚至建立了青島第一座博物館,并在其中展覽他私人的瓷器收藏,供大眾參觀。這些藏品后來被阿理文帶回德國捐贈給家鄉希爾德斯海姆的羅馬博物館,至今仍是該館的重要館藏。

四

1914年6月的一天,67歲的阿理文結束了青島的工作,最后一次登上露臺眺望匯泉灣,不久后退休回國,德國人威禮士接替了他的職務。《膠澳志》大事記中如此記錄:“阿理文供職我國海關前后四十余年,任膠海關稅務司者十六載,其辭職歸國也,中外人多惜之”。3個月后,日德戰爭爆發,12月1日,他的繼任者在這里被日軍驅逐出青島。歷史沒有讓阿理文落魄地離開,但也因此,他的晚年與預想的有所不同。他再不曾踏上中國的土地,回到家鄉希爾德斯海姆生活直至1927年80歲去世。在阿理文的墓碑上,用德文記錄著他曾為中國海關工作46年,而最顯眼的位置,用中文銘刻了四個大字“盡瘁中華”。

而他留下的這座建筑作品在建成后的半個世紀里,一直作為膠海關稅務司公館使用。阿理文的三十位繼任者陸續在此居住。青島海關博物館收藏有膠澳商埠時期這座樓院的地契文件,產權所有人為總稅務司。

1915年日籍稅務司立花政樹成為這座公館新的主人,1921年離任。與阿理文不同,立花稅務司喜愛吟詩和園藝,離青時他作詩一首告別后苑花木:“膠東為客五經年,最喜閑庭花木鮮。請暇余將歸故國,可能留得幾分妍”。

1922年,中國政府收回青島后,稅務司職務由英、日、意等國洋員輪流擔任。直至1945年抗戰結束后,膠海關才迎來三任華人稅務司。

1949年新中國成立后,魚山路1號被移交海軍使用,這座老樓也結束了它作為稅務司公館的用途。

如今盛夏里游人如織的青島匯泉灣畔,歷經風雨的膠海關稅務司舊址靜靜依山而立,基石上當年建造者留下的銘文已斑駁難辨。想來阿理文回到故鄉的日子里,也常會憶起他曾“筑室于茲,宜其退福”的這座樓和這片海吧。