亞臨界條件下低滲透原煤中CO2 擴散特性研究

岳 寧 ,孫 偉 ,代愛萍 ,盧國群 ,徐修立

(1.陜西未來能源化工有限公司 金雞灘煤礦,陜西 榆林 719000;2.西安科技大學 安全科學與工程學院,陜西 西安 710054)

我國的煤層氣儲量豐富,因地質條件復雜,煤儲層滲透率較低(0.01×10-15~0.1×10-15m2),一定程度上降低了煤層瓦斯抽采效率[1],開采程度較低[2-3]。隨開采深度的增加,煤層瓦斯開采愈發困難,提升煤層瓦斯抽采率的各種技術應運而生,如水力壓裂、液態CO2(L-CO2)爆破、CO2-ECBM技術(CO2驅替煤層氣技術)等[4]。CO2-ECBM 技術可在增加瓦斯抽采量的同時使CO2被煤層吸附,既減少了煤層瓦斯對煤礦生產帶來的危害,又可以起到封存CO2減緩溫室效應的作用,因而CO2驅替煤層氣技術成為目前煤礦現場最常用的技術,但其有效性仍是CO2-ECBM 技術亟待解決的難題[5-6],有效性的核心是CO2可注性[7]。CO2在煤層中會發生:滲流、擴散和吸附,其中擴散所需時間最長,CO2擴散時間長短會在很大程度上決定煤層瓦斯的驅替量以及抽采效率。要提高CO2驅替煤層氣的效率,必須系統的研究在不同條件下,CO2在煤層中的擴散規律[8]。而對于煤-CO2系統,溫度和壓力是影響煤體中氣體擴散過程的主要因素,這些因素會影響到煤中CO2的擴散量和擴散系數[9]。因此研究不同溫壓下CO2在煤體中的擴散特性可為解決CO2可注性問題提供重要的條件和幫助。

當前國內外學者對CO2在煤體中擴散規律進行了一系列研究[10-12]。鐘玲文等[13]研究了溫度與壓力的綜合作用下對型煤中氣體吸附性能的影響。張登峰等[14]研究了煤階對CH4、CO2在型煤中擴散規律的影響;趙永亮等[15]模擬研究型煤微孔中CH4與CO2擴散特性;程敢等[16]研究發現CO2、O2、N2在褐煤中吸附量最大的是CO2。上述實驗研究多基于型煤,所得實驗結果不能真實反映氣體在原煤中的擴散特性。尹光志等[17]建議選用原煤進行實驗;李佳偉等[18]發現原煤抗壓強度、變形及滲透性與型煤存在差異,宜采用原煤進行實驗。

煤層氣開采主要集中在埋深1 500 m 以淺的區域,埋深1 000 m 處的煤層溫度約29~41 ℃,平均溫度為35 ℃,且多數煤的氣體壓力低于6 MPa,以往高溫壓下CO2在煤體中的擴散規律的研究較多,而關于亞臨界條件下(SAGHAFI 等[19]將氣體壓力低于6 MPa 和溫度低于39 °C 定義為亞臨界條件)CO2在低滲透性原煤中的擴散特性研究較少。基于此,以低滲透性原煤為對象,在亞臨界條件下開展了原煤中CO2的吸附/解吸實驗和擴散實驗,實驗結果為研究CO2可注效性提供了理論基礎。

1 樣品與實驗

1.1 煤樣的采集及處理

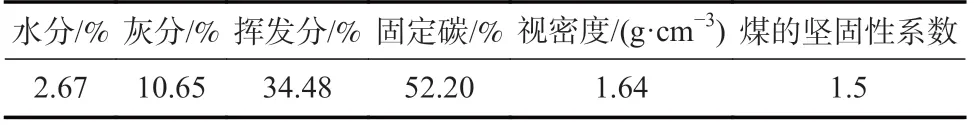

選取自陜西韓城桑樹坪煤礦3 號煤層煙煤。該煤層厚6 m,瓦斯含量約8 m3/t,絕對瓦斯涌出量52.81 cm3/min,相對瓦斯涌出量20.74 cm3/min,屬高瓦斯礦井。采用5E-MAG6700 型工業分析儀對煤樣進行了工業性分析,煤樣工業分析見表1。

表1 煤樣工業分析Table 1 Industrial analysis of coal samples

采集新鮮煤樣密封運送至實驗室。為減小對原煤結構的破壞,利用HZ-20 鉆孔取心機沿垂直于層理方向鉆取直徑約為50 mm 的煤心,加工成φ50 mm×100 mm 的標準柱狀煤試件,加工完成后對試件進行真空脫氣,排除煤體內雜質氣體。

1.2 實驗裝置

選用AST-2000 型大樣量煤層氣吸附解吸擴散仿真實驗裝置。AST-2000 型實驗平臺原理圖如圖1。實驗設備主要由吸附解吸樣品缸、參照缸、恒溫系統、實驗數據處理系統、真空系統、高壓供氣平臺、輔助系統、溫度和壓力實時監測與數據采集系統等7 個部分組成。

圖1 AST-2000 型實驗平臺原理圖Fig.1 Schematic diagram of AST-2000 experimental platform

1.3 實驗方法

實驗參照GB/T 19560—2008《煤的高壓等溫吸附實驗方法-容量法》國標規則進行,采用AST-2000 型大樣量煤層氣吸附解吸擴散仿真實驗裝置進行實驗。

1)吸附/解吸實驗。等溫吸附實驗是1 個加壓-平衡-加壓的過程;等溫解吸實驗是降壓-平衡-降壓的重復過程。根據數據采集系統記錄計算不同平衡壓力吸附過程、解吸過程含氣量計算。

2)擴散實驗。待CO2吸附平衡后先關閉樣品缸和參照缸間的平衡閥,接著打開參考缸的閥門和排氣閥門,將參考缸內的CO2排出去。然后關閉排氣閥門打開真空泵,給參考缸抽真空,抽完后關閉參照杠閥門,打開樣品缸和參照缸間的平衡閥門,這時煤樣內吸附的CO2開始解吸擴散,數據采集系統會自動記錄參考缸和煤樣缸內壓力及溫度的變化。最后調整恒溫加熱箱溫度為其余不同溫度,重復上述步驟。

3)數據處理。CO2吸附過程,實驗數據采用Langmuir(式(1))方程描述,因解吸存在滯后現象,故解吸過程數據采用馬東民等[20]提出的解吸方程(式(2))描述。

式中:Va為煤儲層壓力p下的吸附量,cm3/g;aa為煤樣極限吸附量,cm3/g;ba為吸附、解吸速度與吸附熱綜合參數。

式中:Vd為CO2解吸到壓力p下的吸附量,cm3/g;c為常數,cm3/g。

擴散實驗所求的極限擴散量Q∞由式(3)和式(4)計算得出,擴散率和擴散系數D的值由式(5)算得[21]。

式中:Q為初始含氣量,cm3/g;Qa為終態含氣量,cm3/g;a、b為可燃基吸附常數;p0為吸附平衡壓力,MPa;Ad為干燥基灰分,%;ρcoal為視密度,g/cm3; φ為孔隙率;tw為平衡溫度,℃。

式中:Qt為標況下的氣體體積,cm3/g;D為擴散系數,cm2/s。

2 實驗結果

2.1 吸附/解吸特征

為研究CO2在原煤中的吸附/解吸特性,實驗溫度設定為15、25、30、35 ℃共4 個溫度點,壓力控制在0.5~3.5 MPa 范圍內。不同溫度條件下CO2等溫吸附/解吸曲線如圖2。

圖2 不同溫度條件下CO2 等溫吸附/解吸曲線Fig.2 CO2 isotherm adsorption/desorption curves at different temperatures

由圖2 可知,溫度不變時,煤體對CO2吸附量隨外界壓力增大而增大,這是因為隨著外界壓力的增大,CO2氣體分子撞擊煤表面頻率增加,促使煤體內部氣體游離相的分壓增大,因此會讓一部分游離態氣體向吸附相轉化。另外伴隨著壓力的增大使得CO2單位時間流速、流量隨之升高,CO2將更快速廣泛地分布于煤體內的孔裂隙,發生微孔充填[22]。在壓力恒定時,伴隨著溫度的升高被吸附的CO2動能的均值升高,并且在物理吸附下CO2和煤體之間的范德華力相對較弱,因此附著態CO2分子很容易解吸為自由態;而且溫度的升高會導致煤體中自由態CO2分子的布朗運動加劇,從而加速氣體的擴散和滲流,這樣便加快了CO2氣體的解吸[23]。

由圖2 還可看出,CO2等溫解吸曲線均位于等溫吸附曲線上方,在相同平衡壓力下解吸過程吸附量高于吸附過程吸附量。這是由于煤中分布有大量微孔和小孔,對于吸附氣體具有一定束縛能力,加上煤基質對氣體具有毛細凝結作用,最終導致煤樣產生解吸滯后現象[24]。霍永忠[25]也在其研究中發現微孔與小孔的分布是影響煤儲層氣體吸附解吸的重要因素。同時也可以看到吸附解吸過程含氣量差值隨著溫度降低而減小,隨著壓力降低而增大。溫度升高,CO2動能增大,CO2克服煤基質表面束縛作用的數量增大,吸附解吸過程含氣量差值減小[26]。

2.2 溫度對CO2 擴散特性的影響

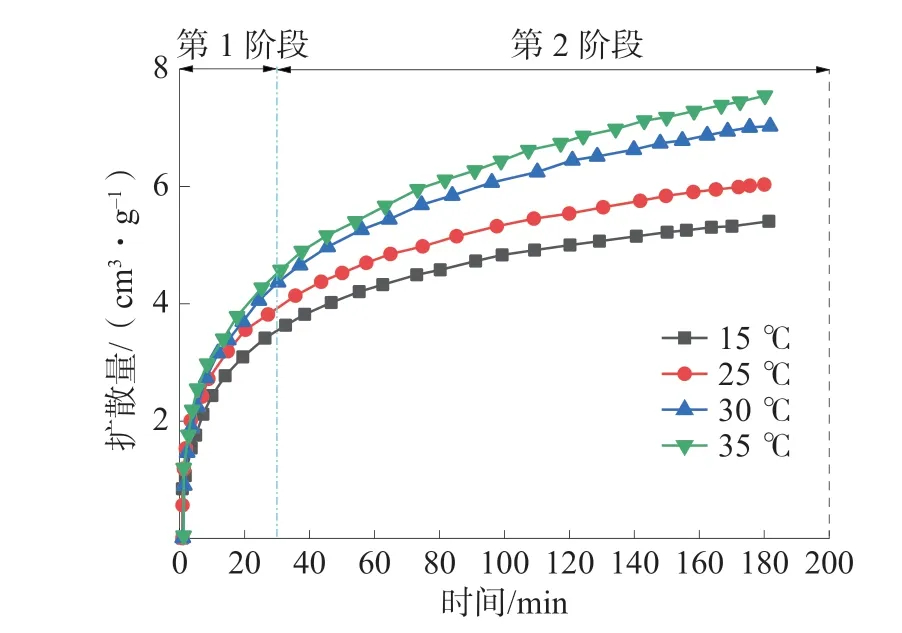

為研究溫度對原煤中CO2擴散影響,在擴散實驗中將吸附平衡壓力設置為2.5 MP,實驗分別在15、25、30、35 ℃下進行,得到不同溫度下CO2擴散量、擴散速度、擴散系數。不同溫度下CO2擴散量與時間的關系如圖3,不同溫度下CO2擴散速度與時間的關系如圖4。

圖3 不同溫度下CO2 擴散量與時間的關系Fig.3 Relationship between CO2 diffusion and time at different temperatures

圖4 不同溫度下CO2 擴散速度與時間的關系Fig.4 Relationship between CO2 diffusion rate and time at different temperatures

由圖3 可見,不同溫度下原煤中CO2擴散量與擴散時間成正比,且CO2的擴散量隨時間的變化趨勢大致分為2 個階段:30 min 前,CO2的擴散量急劇增加;30 min 后,CO2的擴散量開始緩慢增加,說明CO2的擴散過程具有階段性特征。這是因為起初隨著溫度的升高,煤體對CO2的吸附能力逐漸減弱,吸附量降低,大量CO2分子擴散出來,但當溫度繼續上升時,煤體中吸附的CO2分子已不多,CO2的擴散量逐漸趨于穩定[27]。溫度在15、25、30、35 ℃時,前180 min 內原煤內的累計CO2擴散量分別為5.41、6.03、7.03、7.55 cm3/g,由此可得,原煤內的累計CO2擴散量與溫度亦成正比,CHARRIERE 等[28]在其研究中也發現相同規律。

由圖4 可看出,不同溫度下原煤中CO2擴散速度與擴散時間成反比,CO2的擴散速度隨時間的變化趨勢可分為兩個階段:30 min 之前,CO2擴散速度隨時間變化急劇減小;30 min 后,CO2擴散速度隨時間變化緩慢減小。不同的溫度下CO2的擴散速度相差非常小,由此可得,在中低壓環境下,一定范圍內的溫度變化(15~35 ℃)對原煤中CO2的擴散速度的影響很小。這是因為溫度是衡量氣體分子平均動能的重要指標,溫度的升高會加快分子運動速度[29],促進煤體中CO2分子的脫附。在15~35 ℃的溫度變化范圍內,溫度變化對分子運動影響較小,呈現出CO2的擴散速度受溫度變化的影響很小。

根據式(5)計算出不同溫度下CO2擴散系數,不同溫度下的CO2擴散系數擬合結果見表2。

表2 不同溫度下的CO2 擴散系數擬合結果Table 2 Fitting results of CO2 diffusion coefficient at different temperatures

由表2 可看出:溫度在15、25、30、35 ℃時,原煤中CO2擴散系數分別為6.46×10-4、8.81×10-4、9.73×10-4、1.19×10-3cm2/s,CO2擴散系數D 隨著溫度的升高而增大。其原因是溫度的變化會改變分子平均動能從而影響CO2擴散系數D,隨溫度升高,CO2分子振動幅度和頻率變大,CO2分子運動變快,從中獲取能量使得在煤基質表面上吸附的CO2分子脫離,轉為游離態[30]。常壓下CO2多呈游離狀態,使得濃度梯度增大,擴散過程動力增加,表現為CO2擴散系數D 值增大。

2.3 壓力對CO2 擴散特性的影響

在研究壓力對原煤CO2擴散影響時,將實驗溫度設置為15 ℃,CO2擴散實驗分別在0.5、1.5、2.5、3.5 MPa,不同壓力下CO2擴散量與時間的關系如圖5,不同壓力下CO2擴散速度與時間的關系如圖6。

圖5 不同壓力下CO2 擴散量與時間的關系Fig.5 Relationship between CO2 diffusion and time under different pressures

圖6 不同壓力下CO2 擴散速度與時間的關系Fig.6 Relationship between CO2 diffusion rate and time under different pressures

由圖5 可知,不同壓力下原煤中CO2擴散量與擴散時間成正比,CO2擴散量隨時間的變化趨勢大致分為2 個階段:40 min 前,CO2的擴散量急劇增加;40 min 后,CO2的擴散量開始緩慢增加。這是因為擴散初期受分子間同相吸附的影響,解吸最外層CO2分子需要的能量少,能夠實現迅速解吸;隨后,CO2擴散逐漸由最外層向內層發展,導致CO2擴散速度和擴散量逐漸放緩[31]。壓力在0.5、1.5、2.5、3.5 MPa 時,前180 min 煤樣累計CO2擴散量分別為2.49、4.42、5.35、6.51 cm3/g,累計CO2擴散量隨著壓力的增大而增大,由此可得,原煤內的累計CO2擴散量與壓力也成正比。

由圖6 可知,不同壓力下原煤中CO2擴散速度與擴散時間成反比,CO2的擴散速度隨時間的變化趨勢可分為2 個階段:40 min 之前,CO2擴散速度隨時間變化急劇減小;40 min 后,CO2擴散速度隨時間變化緩慢減小。不同的溫度下,同一時刻CO2的擴散速度相差非常小。因此可得,實驗溫度為15℃,一定范圍內的壓力變化(0.5~3.5 MPa)對原煤中CO2的擴散速度的影響很小。這是因為壓力在0.5~3.5 MPa 內變化對煤基質收縮的影響較小,呈現出一定范圍內的壓力變化對原煤中CO2擴散速度的影響很小。

根據式(5)計算出不同壓力下的CO2擴散系數,不同壓力下的CO2擴散系數擬合結果見表3。

表3 不同壓力下的CO2 擴散系數擬合結果Table 3 Fitting results of CO2 diffusion coefficient under different pressures

由表3 可看出:壓力在0.5、1.5、2.5、3.5 MPa時,原煤中CO2擴散系數分別為7.15×10-4、7.86×10-4、8.51×10-4、1.19×10-3cm2/s,原煤中CO2擴散系數D值隨壓力升高而逐漸增大。這是因為,一方面當氣體壓力較低時(壓力小于6 MPa),由于CO2氣體已經不斷地從煤基質中解吸出來,因此當CO2氣體從煤基質中向裂縫擴散時,CO2分子間相互作用力減弱,有利于氣體的擴散,擴散系數增大;另一方面在低壓范圍內,隨壓力增大煤基質開始收縮,煤體中微孔間孔隙空間增加,使得微孔孔徑變大,煤體中CO2會更易于擴散,所以CO2擴散系數會變大[32]。因此,在中低壓范圍內(0.5~3.5 MPa),隨壓力增加CO2擴散系數會變大。

3 結 論

1)亞臨界條件下,壓力增大會促進煤體對CO2的吸附,溫度升高抑制了煤體對CO2的吸附。CO2在原煤中吸附/解吸過程中存在解吸滯后現象,吸附解吸過程含氣量差值隨著溫度降低而減小,隨著壓力降低而增大。

2)亞臨界條件下,當壓力恒定時,不同溫度下原煤中CO2擴散量與擴散時間成正,CO2擴散速度與擴散時間成反比,且這2 種變化趨勢皆具有間段性。中低壓環境下,一定范圍內溫度變化(15~35 ℃)對原煤中CO2擴散速度影響很小,擴散系數D 隨著溫度的升高而逐漸增大。

3)亞臨界條件下,溫度恒定時,不同壓力下原煤中CO2擴散量與擴散時間成正比,CO2擴散速度與擴散時間成反比,且這2 種變化趨勢皆具有間段性。15 ℃時,一定范圍內的壓力變化(0.5~3.5 MPa)對原煤中CO2擴散速度影響很小。CO2擴散系數D隨壓力升高而逐漸增大。