四川省省級重點實驗室優化重組路徑探析

徐 秒, 鄧 云, 王前前, 劉 蕾, 吳舸洋

四川省原子能研究院科創基地四川省科技資源共享服務平臺,四川 成都 610000

0 引言

2018年6月,科技部和財政部聯合發布了《關于加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》,文件指出:到2020年,基本形成定位準確、目標清晰、布局合理、引領發展的國家重點實驗室體系。2021年,《四川省“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出要高標準建設重點實驗室體系,優化重組高分子材料、牽引動力、電子薄膜與集成器件等國家重點實驗室,提升基礎設施和裝備水平,創新營運管理和評價激勵機制,突破一批重大原創性科學成果[1]。近年來,四川省按照“成熟一個,論證一個,新建一個”的原則,有計劃、有重點地擇優遴選建設四川省重點實驗室。經過20多年的發展,四川省省級重點實驗室已成為孕育重大原始創新、推動學科發展和解決國家戰略重大科學技術問題的重要力量。

為進一步貫徹落實黨的二十大精神和四川省委第十二屆二次全會要求,四川省加快建設高能級科技創新平臺,將戰略需求和科學前沿重大問題的定向性、體系化基礎研究作為推動四川科技創新發展的主要任務。因此,優化重組四川省重點實驗室,對發揮四川省各類創新基地的先鋒隊作用,打造產學研用深度融合的資源研發載體,努力成為開展高水平研究、聚集和培養高層次科研人才、開展學術交流的重要基地具有重要意義。

1 四川省重點實驗室發展情況及存在的問題

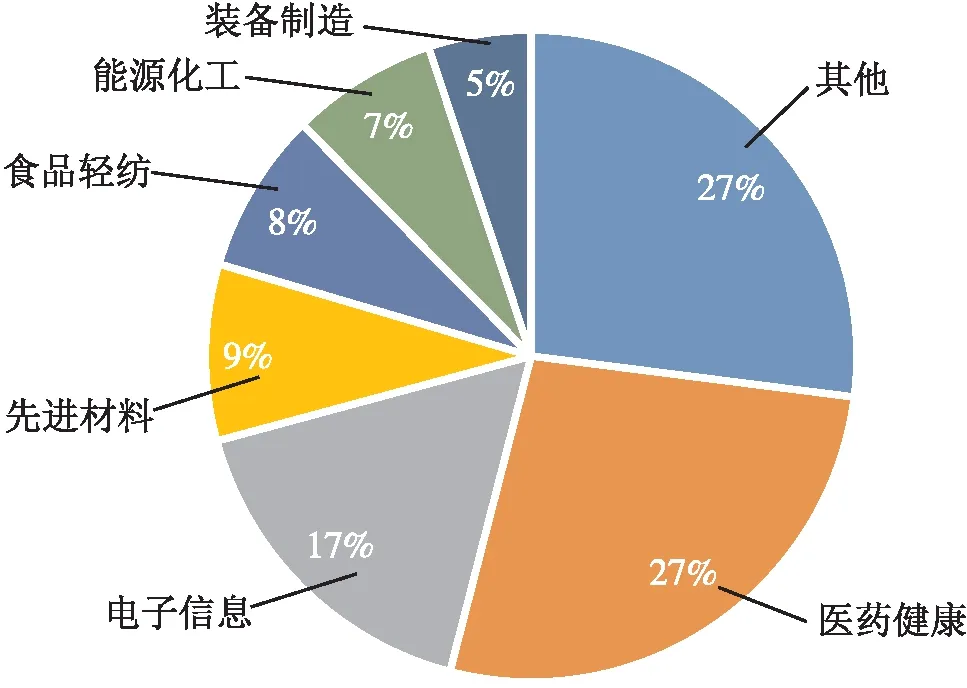

據統計,四川省共建成省級重點實驗室137家,包括學科類105個、企業類32個,其中省部共建國家重點實驗室培育基地1個、廳市共建5個、廳州共建1個。實驗室涵蓋醫藥健康、電子信息、先進材料、食品輕紡、能源化工、裝備制造及其他領域,分別占27%、17%、9%、8%、7%、5%、27% (見圖1)。研究方向已覆蓋生物醫學工程、機械工程等65個一級學科,覆蓋率達58.56%,其中自然科學類學科覆蓋率為87.50%。

圖1 四川省重點實驗室各領域占比

目前四川省重點實驗室在科學研究、人才隊伍培養和服務社會經濟發展方面已作出卓越貢獻[2]。但從省級重點實驗室建設領域分布、各領域科研水平、實驗室發展定位等方面來看,還存在一些問題。

1.1 建設領域分布不均

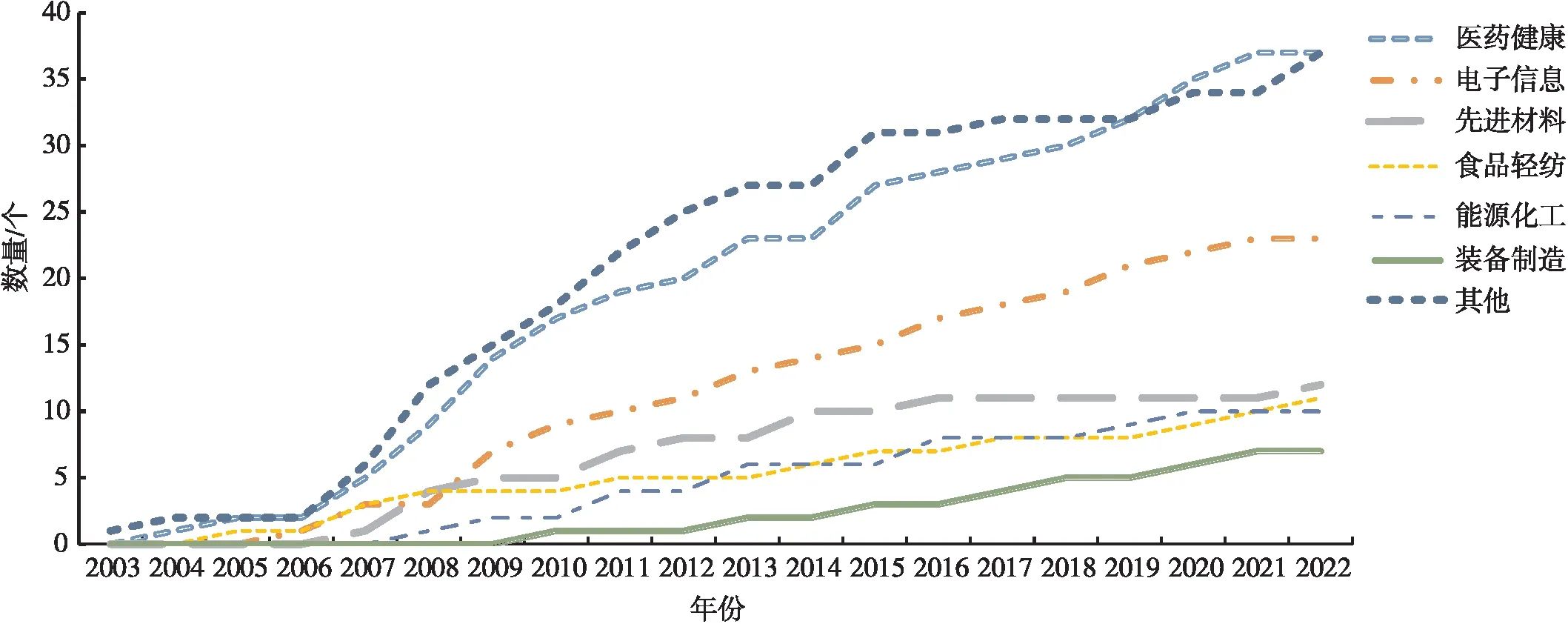

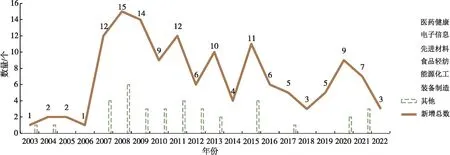

自2003年啟動四川省重點實驗室建設以來,各領域實驗室建設數量穩步增長。2007年開始,四川省重點實驗室建設進入高峰期,2011年后每年新建數量有所減少,并呈鋸齒形波動(見圖2)。其中醫藥健康領域和其他領域實驗室年度建設數量相對較多,而食品輕紡、能源化工、裝備制造等領域實驗室建設數量較少且相對平穩(見圖3)。總體來看,醫藥健康領域和其他領域的四川省重點實驗室建設數量最多,增幅明顯,占新建省級重點實驗室數量的50%以上,建設領域分布不均勻,不利于四川省優勢產業的均衡發展。

圖2 各領域四川省重點實驗室數量增長情況對比

圖3 四川省重點實驗室年新增總數對比

1.2 研究方向及目標與產業發展需求不契合

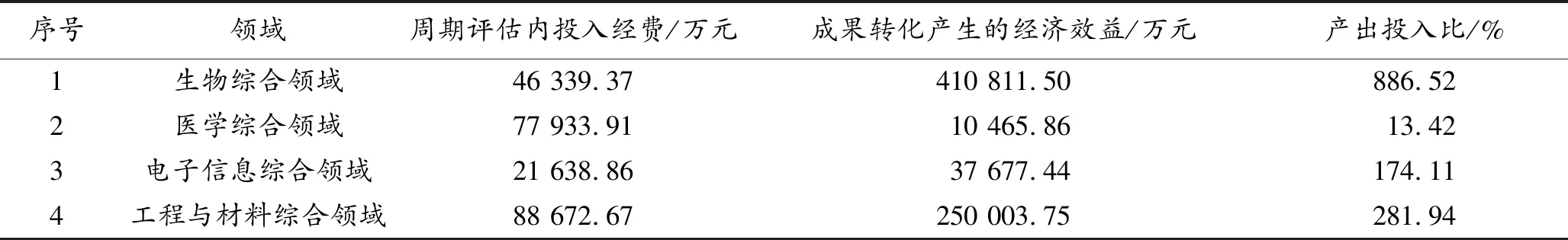

產業是經濟發展的命脈,是決定一個地區戰略地位的關鍵因素。四川省從2019年開始分別對生物綜合領域、醫學綜合領域、電子信息綜合領域、工程與材料綜合領域開展了周期評估工作。根據各領域周期評估績效統計結果來看,四川省重點實驗室經過多年發展取得了諸多較高水平的研究成果,但各領域成果轉化能力不足,仍沒有達到預計水平(見表1)。建設數量最多的醫學綜合領域在周期評估統計范圍內產出投入比僅13.42%,沒有充分發揮優勢領域省級重點實驗室在社會經濟發展上對四川產業發展的作用。同時,部分省級重點實驗室目標不清晰,偏離了科學前沿探索、解決國家重大需求中的關鍵科學問題的定位,與相關產業發展需求關系不密切。過度注重開展短期內能出成果或轉化成經濟收益的研究或某些具體的技術問題,不利于圍繞戰略發展規劃推動產業長期發展。

表1 不同領域省重點實驗室周期評估成果轉化情況

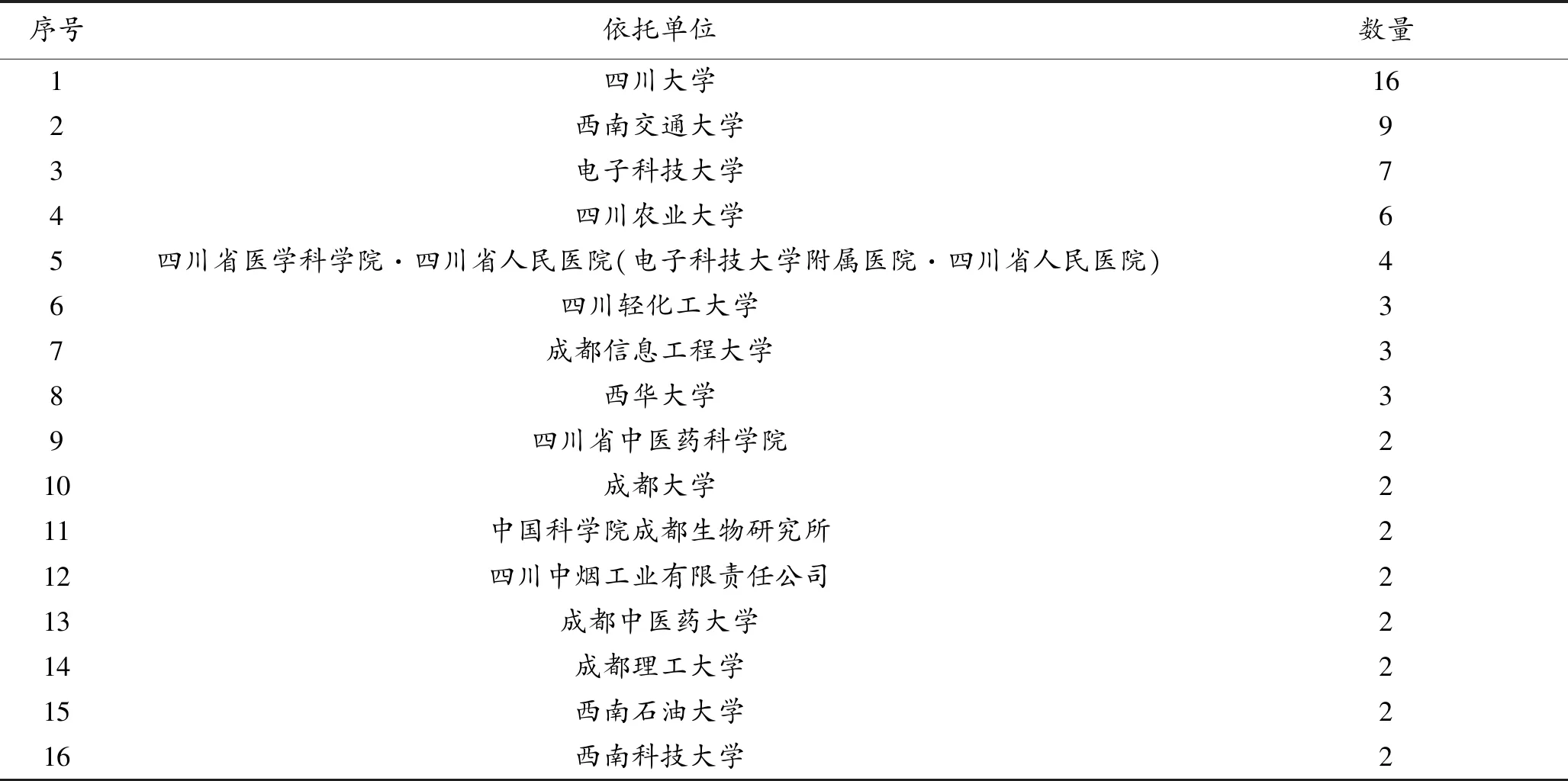

1.3 依托單位分布差異較大,研究方向重合

目前由實力較強、條件較好的依托單位建立的省級重點實驗室數量偏多,如四川大學共建設有16家省級重點實驗室,包括醫藥健康領域11家、其他領域4家、能源化工領域1家;西南交通大學共建設有9家實驗室,包括電子信息領域4家、先進材料領域3家、裝備制造領域1家、其他領域1家(見表2)。可以看出,側重對優勢依托單位進行培育,同時同領域中同一依托單位建設有多家省級重點實驗室,沒有將四川省相同領域其他依托單位的資源充分整合,省級重點實驗室建設資源分布不均衡。同時,同領域不同依托單位的省級重點實驗室還存在研究方向相近、相似或交叉的問題,如醫藥健康領域,研究動物疫病的省級重點實驗室有四川農業大學和四川大學2家,研究電生理的省級重點實驗室有西南醫科大學和四川省醫學科學院2家,研究醫學影像的省級重點實驗室有四川大學和成都醫學院2家,研究精準醫學和放射性腫瘤學的省級重點實驗室有川北醫學院和四川省腫瘤醫院2家,研究代謝性疾病的2家省級重點實驗室均為成都中醫藥大學附屬醫院。這就導致了資源分散,科技資源分配不均,不能更好地在該研究方向發揮出引領作用。

表2 四川省重點實驗室依托單位及相應省重點實驗室數量 單位:家

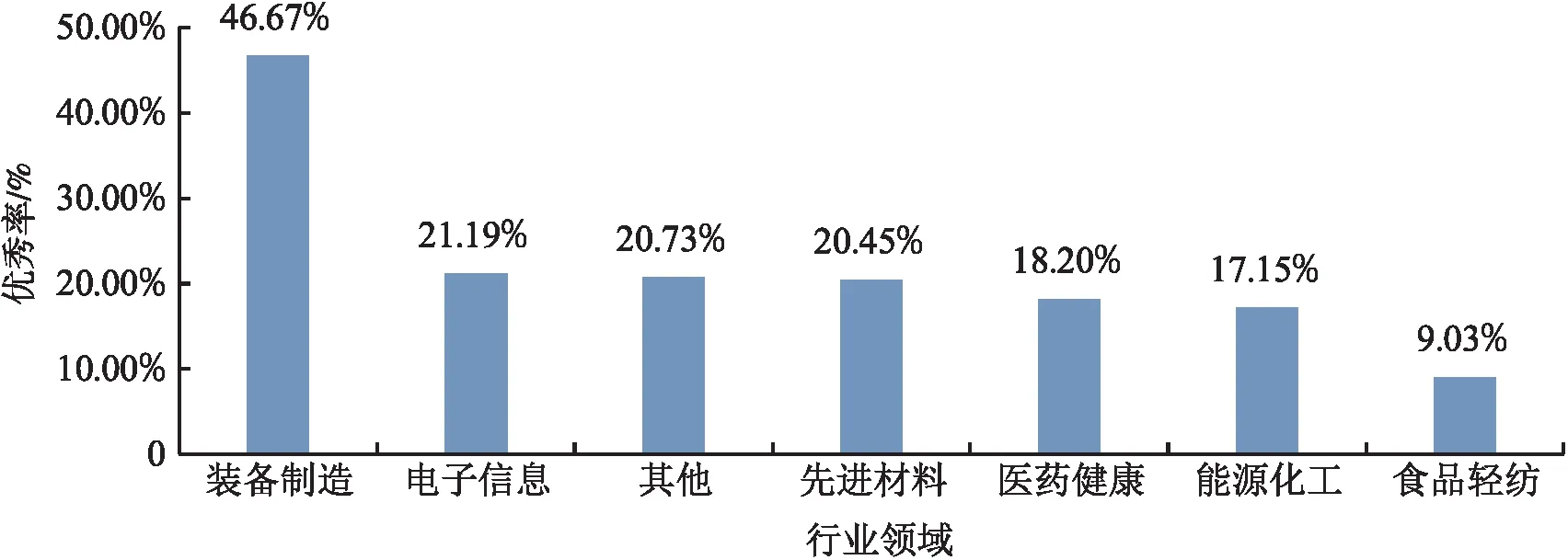

根據四川省科學技術廳發布的歷年年度考核結果來看,將各領域歷年獲得優秀的四川省重點實驗室數量與該領域參評數量進行比較,統計平均值后發現,建設數量最多的醫藥健康領域實驗室優秀率僅18.20%,裝備制造領域最高為46.67%,其余領域分別為電子信息領域21.19%、先進材料領域20.45%、能源化工領域17.15%、食品輕紡領域9.03%、其他領域20.73%,所有領域的優秀率都未超過50%,說明其研究管理水平還需進一步提升(見圖4)。通過分析發現,一些早期建立的實驗室既定研究方向確定較早,與不斷變化的實際需求不適應,且規劃定位不明確,使實際研究重點與既定研究方向存在一定差異,導致實驗室研究成果不突出,發展停滯不前。

圖4 四川省重點實驗室各領域年度考核優秀數量占比平均值

2 優化重組實驗室路徑建議

提升省級重點實驗室建設與運行管理水平是實現省級重點實驗室發展目標、明確發展定位、充分發揮省級重點實驗室作用的前提和關鍵[3],因此要在貫徹國家重點實驗室優化重組精神的基礎上,通過對省級重點實驗室開展優化重組,改善與國家和區域重大需求不適應、定位不明確、投入強度不高、原始創新和產學研融通能力不強等與新形勢發展要求不相適應的問題。為更好地探析四川省優化重組的路徑,本文對各地的規劃進行了分析研究。目前,包括浙江、廣東、江蘇、北京、安徽、河南、陜西、湖北、湖南、吉林、遼寧、江西、福建等在內的多數省、自治區、直轄市提到了國家實驗室和全國重點實驗室的新增、重組和未來建設規劃。截至目前,已有江蘇、云南、廣西、重慶等省、市、自治區開展了省級實驗室的優化重組工作。

江蘇省已對3家重點實驗室開展重組建設試點,其中蘇州大學的江蘇省先進負碳技術重點實驗室成為全省唯一進入試點的新建實驗室[4]。云南省將年度考核結果直接作為優化重組依據開展優化重組[5]。遼寧省綜合采取撤、并、轉等方式對省級重點實驗室進行優化整合[6]。廣西壯族自治區以“優化調整一批、撤銷淘汰一批、新認定建設一批”的思路對自治區級科技創新平臺進行優化整合[7]。內蒙古自治區科學技術廳以充實、調整、整合、撤銷的方式分批、分領域開展重點實驗室的優化重組[8]。重慶市科學技術局通過充實、調整、整合、新建的方式,分領域、分批次對2021年前批準建設的實驗室以“五個優化”為目標,按照“五個重組”原則開展優化重組,做到“五個實”[9]。

可以看出,各省開展省級實驗室優化重組主要是以國家戰略需求為基礎,結合省級重點實驗室自身發展特點,以提升國家和各省自主創新能力為目標,著眼長遠和全局,在進行資源最大利用優化的同時,突出自身發展特點。因此,四川應優化重組四川省重點實驗室體系,構建凸顯四川優勢的實驗室體系,提升原始創新能力。

2.1 優化產業領域布局,強化領域優勢

省級重點實驗室處在產學研合作的上游,對產業發展具有基礎性、先導性的研究支撐地位[10]。為滿足四川省經濟社會發展對重大科學技術的要求,科技主管部門應統籌規劃省級重點實驗室的建設,明確四川省產業發展方向,優化布局,推動各領域省級重點實驗室均衡發展、充分發展,以領域平衡為前提,開展四川省重點實驗室優化重組。通過充實、調整、整合、移出、新建的方式,分領域、分批次開展四川省重點實驗室優化重組試點。針對發展最成熟的領域開展優化重組工作,圍繞國家和四川省產業發展需求,布局新建相關領域省級重點實驗室,形成可操作、可復制的優化重組工作方案,按照方案要求,陸續開展其余領域省級重點實驗室的優化重組工作,進一步發揮省級實驗室對四川省戰略需求的支撐作用。

2.2 明確研究方向,提升學科水平

各領域省級重點實驗室要進一步凝練、明確研究方向。結合學科發展新方向、新趨勢,分析實驗室發展情況,找到更能支撐國家以及四川省重點產業發展需要的學科方向,明確自身優勢,挖掘標志性成果。各領域已建省級重點實驗室通過自查評估,進行實驗室內部優化,按建設要求形成優化重組情況報告及可行性分析報告,梳理優化重組思路,優化實驗室基礎研究能力,促進四川省重點實驗室開展關鍵核心技術攻關,進一步提升研究領域學科水平。

對符合新發展方向和要求、運行良好、作出積極貢獻,但實驗室現有資源不滿足實驗室開展進一步基礎研究的已建省級重點實驗室,進行基礎設施條件整合優化,充實研究隊伍;依托單位相同、研究對象相同、研究方向密切相關的省級重點實驗室按照根據四川省產業發展需求進行整合,優化研究方向、人才隊伍、平臺條件;對于研究方向前沿屬性和需求屬性不突出、研究方向過窄或過寬、已不適應發展要求、科研能力偏弱的實驗室進行調整;對于研究力量弱化、長期沒有成果、不符合發展要求、達不到管理辦法要求的重點實驗室予以移出。將不同依托單位具有相似研究方向的省級重點實驗室集聚起來,發揮互補優勢,推進資源共享,深化合作共贏。

2.3 加強建設制度規范,完善管理機制

省級重點實驗室的主管部門要進一步明確四川省重點實驗室的發展方向,明確產業發展優勢與短板,圍繞產業鏈布局創新鏈,讓省級重點實驗室發揮引領作用,帶動相關領域產業發展。

完善現有的重點實驗室管理體制機制,加強指導和聯系,切實提升管理制度的實施力度、管理力度和約束力度,加大體制機制的激勵和導向作用。對管理制度建立不完善,管理模式局限、體制機制僵化的各領域省級實驗室開展自查自糾,根據實驗室自身發展要求和方向提出優化方案,完善優化體制機制,加強實體化建設,切實發揮各領域省級實驗室的實驗室主任辦公會、學術委員會的領導作用。

3 結束語

根據四川省重點實驗室目前的體量、往年考核評估情況以及對各省級重點實驗室建設情況的調研分析,可分領域、分批次開展四川省重點實驗室優化重組試點,通過優化重組完善產業領域分布結構,使四川省優勢產業協同發展。

未來領域布局應在發展優勢產業的基礎上,平衡各個領域四川省重點實驗室數量,為各領域四川省重點實驗室新建提供更多機會,為四川省優勢產業均衡發展奠定基礎;同時,促進實驗室明確定位及發展方向,優化人員結構,提升實驗室統籌管理能力,優化整合相似或相近研究領域的重點實驗室,提高現有資源使用率,推動協同創新發展,最終形成布局合理、定位明確的重點實驗室體系,達到建設科技強省的目標。