模塊化體能訓練體系的構建與實施

劉貝 李繼超 李小偉 盧眉瑾

模塊化體能訓練的構想源于對新時代優質體能課程的需求與啟示,其內涵是基于主題或專題的一種單元或小型化的為適應運動需求的各種身體能力的練習程序[1-2]。前者是借鑒“項群理論”的科學化體系,后者是對體能訓練理論的繼承與再升華。因此,構建模塊化優質體能訓練的意義重大。

一、現代體能訓練的“模塊化”需求

現代體能訓練的前沿理念重在提升運動員成績的系統保障,即奠定了以技術效能促進的運動表現的現實訴求[3]。鑒于國內外體能訓練的科學化趨向,部分學者開始對體能訓練理論(“項群理論”)的更深層次進行探索和創新[4]。

模塊化體能訓練正是基于“項群理論”展開的,使其更加明晰各運動項目間的共性規律和主導因素,因而對構建體能訓練的科學性內容具有重要指導作用。同時,“項群理論”的分類方式已突破指導領域的邊界,直接或間接地促進體能訓練理論框架轉向模塊化集合,即指導同一項群運動項目發展體能內容的模塊化訓練。因此,模塊化體能訓練可具備實現體能目標的同一性以及圍繞同一模塊或獨立主題(如發展力量、速度、耐力等模塊)的內容構建,從而兼具針對性和指導性。

縱覽既有研究,國內外學者多數聚焦義務教育階段的模塊化體能訓練課程領域[5-6],鮮少對中學(高中階段)模塊化體能訓練的深入研究。面對新時代學生體能訓練“做什么”“如何科學地做”以及“為什么這樣做”的現實問題,模塊化體能訓練恰逢其時。

二、模塊化體能訓練體系的構建與實施

美國模塊化體能理論學家拉爾夫·泰勒認為,構建體能課程的出發點在于課程目標所統領下的一些行為指導原則[7]。即學生需求、社會需要以及學科要求的目標統合。同時還強調,基于該目標體系下內容編制的重點應適用行為技能的訓練[7]。即明確“目標統領內容,內容突出本質”的核心理念。因此,構建模塊化體能訓練體系的思路與依據便源于“項群理論”的分類方式以及泰勒思想邏輯的共同架構。

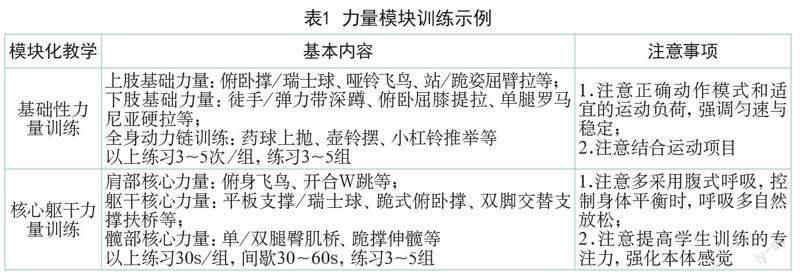

1.力量模塊訓練

力量訓練模塊的內容基于馬特維耶夫的超量恢復理論以及訓練學要點進行設計。首先,在模塊化分級之初,需通過運動能力評估或動作系統篩查,以明晰整體學生的“分級”情況。如采用FMS功能性動作篩查或DASH功能性量表等方案。其次,實施“力量金字塔”內容程序。即一級靜態基礎力量(靜態力量內容、穩定性力量內容、有氧復合性內容等)、二級動力性專項力量(快速復合式力量內容、大強度力量內容、持械式力量內容等)、三級綜合性負重力量(極限抗阻訓練內容、阻力爆發性訓練內容、克服多關節阻力訓練內容等)。在實踐過程中,為滿足內容目標的需求,還設置了游戲趣味環節或興趣比賽,如注意力游戲(連連看)、控制類游戲(合力運球)等,用于調節學生中樞神經系統的協調與控制狀態。最后,聚焦能量恢復層面。其中涉及糖分適量補給、局部或全身按摩、放松性活動以及心理調整等方法,重視交叉使用的最大化效果(表1)。

在力量模塊訓練中,在基礎性力量練習時先進行核心力量激活(全身動力鏈練習),以節奏歡快的動作為主,強度小幅度遞增;而后結合具體項目特點,進行上肢和下肢專項力量訓練,同時強化完整動作質量和模式。

2.耐力模塊訓練

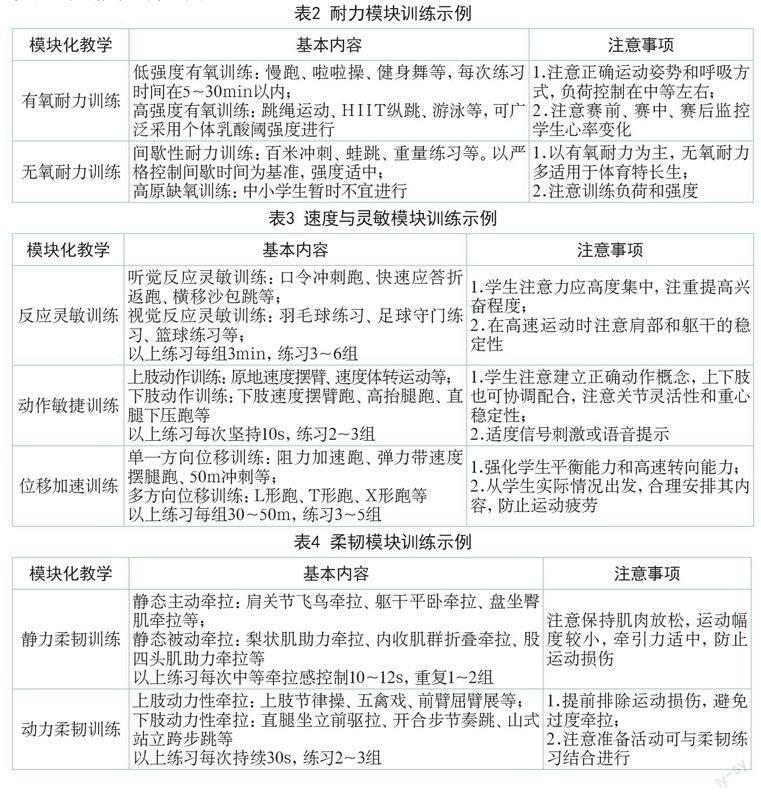

耐力模塊訓練的適用范圍貼合體能主導類項群的絕大多數項目,其相應的訓練內容與程序等與“走跑跳投”的有氧/無氧耐力要求緊密聯系。因此,在模塊化耐力訓練時,對不同專項以及強度刺激等做出嚴格要求。

有氧耐力訓練內容方案涉及兩方面內容——低強度有氧耐力和高強度有氧耐力。低強度有氧耐力內容屬于基礎耐力,適用于緩慢提升心肺耐力。如快走/跑、球類運動、健身操等項目,并控制強度在低于50%最大靶心率的范圍內為宜。高強度有氧耐力內容屬于專項有氧耐力,契合模塊化耐力分級。如各項目的有氧與無氧混合式高強度訓練以及變換間歇形式的變速跑等,重在提升氧運輸系統功能。

無氧耐力訓練內容方案廣泛采用個體乳酸閾強度的持續性練習,涉及對練習時間和運動總量的嚴格控制。一方面,參考中國人群能量消耗參考值(CCPA)和美國身體活動匯編(CPA)標準;另一方面,參考個體適量梅托值(MET)。內容則基于極限強度下消耗總量的最大值予以設計,如“Tempo對抗賽”“HIIT縱跳”“法特萊克跑”等。重在內容的精細化控制與嚴格程序的要求(表2)。

在耐力模塊訓練中,要嚴格控制學生進行高強度有氧訓練的時間、間歇和心率,可采用募集全身大肌肉群的練習方式以及較易的項目(如跳繩、蛙跳、游泳等),同時強調正確運動姿勢和呼吸方式。

3.速度與靈敏模塊訓練

速度與靈敏模塊訓練是一項復雜的鏈式結構,涉及運動者力量、反應、爆發力、協調性以及神經、本體感知等。因而,該部分內容與反應敏感性和力量瞬時性內容密切相關。第一,沖刺能力和反應能力的訓練內容。沖刺狀態融入反應要求是該內容構建的邏輯起點。如設計三維順序或倒序的沖刺跑、口令信號的臺階蹦、障礙物躲避的高速位移等,強調反應與沖刺在同一維度,開放性技能水平較高,整體對瞬時功率機能的需求較大。第二,變向能力和迅捷能力的訓練內容。結合“項群理論”要求,豐富項目間對變向和迅捷能力的復合要求。如橄欖球與籃球間的急停變向訓練、網球救球與羽毛球撲球間的復合訓練、足球與壘球間的“射門”訓練等,強調球類項目高速運動情境下身體姿勢能力的制動與再加速。第三,強化型專項內容。既要考慮運動專項和表現速度的協同效應,還要考慮比賽時特殊場景反應與技術再鞏固的內在聯系。因此,該內容設計重視專項在真實比賽中的強化和要求,即以賽代練的核心理念(表3)。

在速度靈敏模塊訓練中,可以先進行反應靈敏訓練,起到激活神經、集中注意力以及活化肌肉的效果,還可根據項目特點,引入聽覺和視覺的訓練內容(如網球的發球與接發球練習),注意運動負荷較小,但強度適中。

4.柔韌模塊訓練

目前主流的柔韌模塊訓練分為靜力性柔韌訓練和動力性柔韌訓練。有學者認為預防肌力下降和肌肉損傷的有效牽拉劑量應精確到45s為宜,因而牢筑45s的靜態拉伸拐點是健康練習的重要前提[8]。同時,動力性柔韌練習的內容可偏向于歡快節奏環境下的成套練習。如體操或啦啦操、動態坐位體前屈等。同時,有必要進行專門性拉伸訓練和放松性拉伸練習,滿足多元柔韌發展的可能性(表4)。

在柔韌訓練模塊中,進行動力柔韌訓練時,可集中安排在“放松”環節,動作形式可以開放性簡單動作為主,注重運動損傷的評估和動作幅度,同時保持運動節奏感。

參考文獻:

[1]VIJAYA LAKSHMI.Physical Fitness[M].Khel Sahitya Kendra,2005(1):125.

[2]DOCHJ,F.J.R.C.Modularization and student learning in modular instruction in relation with prior knowledge[M].Open University, Heerlen. Center for Educational Technological Innovation,1989:13.

[3]李衛,闕怡琳,石煜,等.體能訓練前沿理念與實踐創新:第二屆中國國際體能大會綜述[J].北京體育大學學報,2021,44(3):114-128.

[4]田麥久.我國運動訓練科學化進程的審視與評價[J].上海體育學院學報,2023,47(2).1-12+36.

[5]BURN.B.Methods for individualizing instruction[J].Educational Technology,1971,(1):51-56.

[6]鐘啟泉,崔允,吳剛平.普通高中新課程方案導讀[M].上海:華東師范大學出版社,2008.

[7]RALPH.W.TYLER.Basic Principles of Curriculum and Instruction[M].The University of Chicago Press,1949.

[8]KAY A D,BLAZEVICH A J.Effect of acute static stretch on maximal muscle performance:A systematic review[J].Medicine and Science in Sports and Exercise,2012,44(1):154-164.