科學家如何參與創作高質量科普短視頻

任咪咪

[ 關鍵詞] 科普短視頻 內容創作 “不刷題的吳姥姥” 用戶共創

[ 中圖分類號] G206;N4 [ 文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2023.02.003

伴隨現代信息技術發展,科普短視頻已成為科學傳播的重要載體和形式,在弘揚科學精神、傳播科學思想、倡導科學方法、普及科學技術知識等方面發揮著重要作用。《全民科學素質行動規劃綱要(2021 —2035 年)》《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》,明確提出以深化科普供給側改革為重點,大力開發短視頻等多種形式的科普作品,實現科普內容多渠道全媒體傳播。

“以好奇為起點的科普,能讓更多人走近科學、認識科學。科普本身就具有‘接地氣的屬性,假如一個作品高高在上,缺乏通俗易懂的講解,那就喪失了科普應有的價值。科普不需要深厚的理論、難啃的公式,而是需要講解者俯下身來,與大家‘共情,帶著普通人好奇的感覺去認識生活中的自然現象。”這是同濟大學物理學教授吳於人在2022 年上海科技節的發言。近年來,一批科學家化身科普主播,以短視頻為載體,激發網友探索科學的熱情。2023 年3 月4 日,一群活躍在網絡直播間做知識普及的院士、退休教師更是以“銀發知播”群體的身份集體當選感動中國2022 年度人物,吳於人便是其中一位。在長達20 余年的物理科普之路上,73 歲的“吳姥姥”已經走出了自己的風格——從線下走到線上,始終抱著對萬物的好奇心去玩“好玩”的物理,在生活場景中講解物理,讓科學變得“接地氣”。

2018年,科普短視頻賬號“不刷題的吳姥姥”建立(見圖1),作為主創之一,吳於人在鏡頭前利用各種生活中的道具進行小實驗,在知識講解之后給觀眾留有思考空間。科學家出鏡進行科普,更具專業性、權威性,也更易于獲得觀眾信任。“不刷題俱樂部”團隊(以下簡稱團隊)為進一步確保短視頻內容準確,也花費大量時間查資料、做實驗、找權威信源。在表達方面,吳於人與團隊都在努力提升幽默系數,把尖端技術融入生活,系列短視頻內容既有趣又嚴謹,深受粉絲喜愛。截至2023 年3 月,吳於人抖音粉絲數量達到407 萬,全網擁有近千萬粉絲。這所“沒有墻壁的教室、不設門檻的大學”,讓硬核物理知識更有溫度,讓接地氣的科學知識走進萬千百姓之中。作為團隊主創之一,筆者通過分享“不刷題的吳姥姥”在選材、內容呈現、互動方面的經驗,旨在為更多科普短視頻創作者提供借鑒參考。

一、選題:熱點重點事件中的“硬核知識”

明晰的選題有助于科普短視頻賬號形成自身特色。團隊在科普短視頻議題選擇上分類較清晰,目前已發布的300 多個視頻主要劃分為5 大類:硬核物理、國之重器(我國航空航天等核心技術)相關科普內容是最重要也最具特色的部分,約占70%;熱門事件關聯科普以及生活中的科普,約占20%;其余10% 為多賬號聯動及其他內容。團隊也搭建了一個擁有上萬條選題的選題庫,既涵蓋了國家前沿科技、大科學裝置、社會熱點等內容,也包括網友與賬號互動中較為集中出現的話題。

準備選題時,需要綜合考慮物理學知識容量和短視頻表達方式的基本特征。要大量刪減與物理學知識無關的節點,最大程度上進行濃縮,使相對豐富的信息量通過較短的視頻時長充分展示出來,一方面減輕受眾的認知壓力,另一方面也有助于集中受眾注意力,改善科普效果。

(一)從當下熱門話題入手

科學是嚴謹的,必須有很強的邏輯性,但通過短視頻形式向全年齡層的網友進行科普,只注重邏輯性的、填鴨式的科學輸出肯定是行不通的。熱門事件、熱議作品中蘊藏著很多物理知識,也比較容易抓住觀眾對事件、作品本身的關注來進行延展,對科普短視頻創作而言是很好的切入點。

奧運會、世界杯等大型體育盛會在全球范圍內具有巨大的影響力,是全民熱點事件,并且體育賽事中蘊含著大量的物理知識,非常適合成為物理科普的素材。2022 年北京冬奧會舉世矚目,奧運健兒的精彩瞬間讓觀眾回味無窮,觀眾在感受比賽的同時,也會對諸如谷愛凌在U 型池中展現出的統治力到底有多“逆天”,中國隊的傳統奪金項目短道速滑的中長距離比賽中為何大家都不愿意一開始沖在前面領滑等問題產生好奇。這些問題便是很好的科普切入點。團隊設計出一系列冬奧主題短視頻,對上述問題進行回應。例如,在“冰墩墩想學谷愛凌高難度動作”視頻中,吳於人用深受網友喜愛的吉祥物冰墩墩模仿谷愛凌在比賽中騰空旋轉的過程,講解了滑雪運動中運動員如何運用動能、勢能、重心力完成高難度動作,并對涉及的“摩擦力”“伽利略溫度計”等物理概念給出了解釋。除冬奧會之外,2022 年卡塔爾世界杯熱播期間,團隊推出了講解電梯球、香蕉球的短視頻,分別用彈弓、組合紙杯演示其原理。這些以體育賽事為題材的短視頻收獲了非常可觀的播放量,不僅能傳播知識、滿足觀眾好奇心,同時也有助于公眾更好地理解體育和體育精神。

此外,熱門影視劇也是選題來源之一。2023年1 月前后,《三體》動畫、電視劇陸續播出,再次掀起“《三體》熱”。團隊緊抓熱點,結合“三體”涉及的物理知識,如宇宙背景輻射、強相互作用等,錄制了“《三體》里的物理”系列短視頻,起到了很好的宣傳效果,甚至有粉絲認為吳姥姥就是自己心目中的葉文潔。

(二)關注大國重器,講好中國故事

習近平總書記強調,“重大科技創新成果是國之重器、國之利器,必須牢牢掌握在自己手上,必須依靠自力更生、自主創新”[1]。近年來,“我國科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升,科技創新取得新的歷史性成就”,“戰略高技術領域取得新跨越”,“‘ 海斗一號 完成萬米海試,‘奮斗者號成功坐底,北斗衛星導航系統全面開通,中國空間站天和核心艙成功發射,‘長征五號遙三運載火箭成功發射,世界最強流深地核天體物理加速器成功出束,‘神威·太湖之光超級計算機首次實現千萬核心并行第一性原理計算模擬”[2]。如何讓公眾了解國之重器,跟進科技前沿,如何拉近與公眾的距離,用科普短視頻講好中國科技創新故事,這是吳姥姥團隊一直在思考和探索的問題。

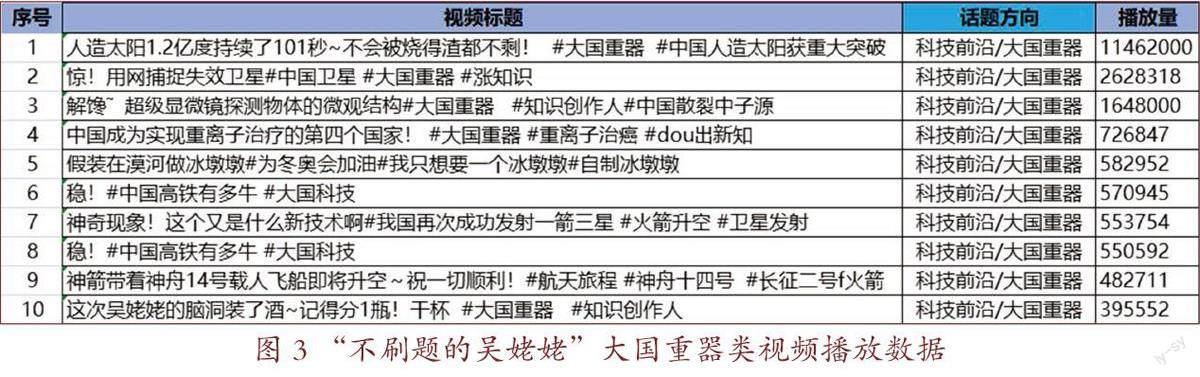

“不刷題的吳姥姥”選取我國改革開放以來自主研發、具有國際領先水平的10 個大科學裝置,如“500 米口徑球面射電望遠鏡”“科學號海洋船”“蘭州重離子加速器”“中國散列中子源”等,推出“大國重器”系列科普短視頻(見圖2)。這一系列作品尤其注重介紹大科學裝置的核心創新點及國際地位,讓觀眾感受科技創新的魅力,了解我國在努力實現高水平科技自立自強過程中取得的突出成就。同時,部分短視頻也保留了“不刷題的吳姥姥”一貫的生活化小實驗演示、鼓勵觀眾一同動手探索的特色,共同拆解大科學裝置的運行原理。

二、呈現方式:小實驗寓教于樂,剪輯助力增色

一個科普類短視頻賬號要不要把內容做深,要把內容做到多深,很大程度上取決于目標觀眾的年齡和知識儲備。高深的科學,經常意味著晦澀難懂的知識、復雜抽象的論證,甚至結論看似也離日常生活相對遙遠。如果不采用通俗有趣的方式進行講述,就容易給觀眾帶來生硬、淡漠的距離感。在網絡上,大部分短視頻用戶會利用碎片化的時間處理碎片化信息,這種用戶習慣也對創作者提出了新的要求。科普短視頻的內容創作要充分研究受眾的知識需求和觀看規律,對科普內容進行針對性的設計和制作,豐富視頻的表現形式和創意維度,吸引受眾在較短時間內掌握重點,理解視頻核心知識。同時,在視頻的呈現方式上也要根據受眾的定位和人群特征,選擇專業化的手段打造賬號的個性呈現和獨特風格。

吳於人退休前是同濟大學物理學教授,除了專業上的權威性外,她在教學領域也頗有建樹,在如何與學生對話、如何讓學生更好地學懂物理等方面有深厚積累,這些條件為其轉入科普短視頻創作奠定了充分的條件和良好的基礎。

(一)由課堂教學延伸而來的科學趣味小實驗

在同濟大學任教時,吳於人發現很多學生對物理學的好奇心被大量刷題的學習方式磨滅了,面對這個本來十分有趣的學科時會有些犯怵。于是,她注重探究如何通過選取貼近生活的器材, 設計各式物理實驗,讓教學變得有趣,消解學生對物理的畏難情緒,讓他們體驗到學物理是快樂的。

秉承“不刷題”的觀念,吳於人退休前的教學經驗也運用到了系列短視頻中,通過運用多種多樣生活化的實驗道具進行演示實驗來解釋科學原理,也成為系列的一大特色。這一點在占系列全部作品比例較高的硬核物理科普短視頻中體現得最為明顯。硬核物理相關科普涉及大量專業術語、復雜的公式與數據,內容相對抽象,觀眾理解門檻較高。而有趣的科學小實驗正好能降低這一門檻,化無形為有形,化抽象為形象。

系列短視頻里,鏡頭前的吳於人總是身著標志性的多功能工裝馬甲,從衣服口袋里面掏出雞蛋、花生、硬幣等各種各樣“腦洞大開”的神奇道具,如同變魔術一般,用爽朗的笑容演示著硬核的物理實驗、定律,讓這些原本深奧且抽象的內容變得具象化,不僅通俗易懂,還充滿趣味。這一點在視頻標題中已經有所體現(見圖4)。在講解“宇稱不守恒定律”時,考慮到普通觀眾對這一概念比較陌生,吳於人便通過直觀的形體動作切入。她站在鏡子前面,對著鏡子慢慢抬起手臂再放下。“如果舉手的時候,鏡子里的你把手放下,那就不對稱了,就是宇稱不守恒。”(見圖5)接著,吳於人又通過懸掛在杠桿上的彈簧與小球及其鏡像,模擬磁場中的線圈與粒子,放大了原本屬于微觀實驗的效果。類似的例子還有一些,如解釋等離子球時,吳於人掏出一根香蕉戳在輝光球上面,像個孩子一樣問觀眾“香蕉和我的手指頭誰厲害”;講減慢光速時,吳於人用一群小豬玩偶演示光通過不同介質時遇到的分子密度……無論在線下課堂,還是網絡視頻中,這種小實驗演示永遠是最受歡迎的“授課”方式之一,各種學科背景、各年齡層的觀眾均可從生活化道具的簡易演示與講解中逐漸領悟到物理學的浪漫。很多網友在留言中提到“不刷題的吳姥姥”系列短視頻非常“好玩”。

(二)后期剪輯助力

在短視頻創作中,剪輯是十分重要的一環,團隊統稱其為二次創作(以下簡稱二創)。二創其實是根植于短視頻文化中的一個重要基因,得當的二創能讓短視頻的觀感更好,提升內容傳播效果。

“不刷題的吳姥姥”系列短視頻重點打造實驗演示,將其作為視頻特色之一。但是,有些實驗的速度很快,或者效果比較細微,原速播放或較遠的鏡頭無法充分體現實驗效果,二創就能解決這類問題。比如在用氣球模擬宇宙速度時,輔之以粘貼畫、特效、放慢等剪輯技術,進一步突出重點,讓觀眾更清晰地看到演示過程,可以更好地配合講解其中的原理。個別實驗的效果需要二創才能凸顯,如前文所述有關宇稱不守恒的視頻中,現實情況中無法拍攝出人與鏡像動作不一致的情形,就需要后期對多次拍攝的情形進行組合加工。團隊的剪輯師還會在視頻中加入網絡風格的畫面、幽默萌系的解說詞、大眾熟知的背景音樂及可愛的音效等元素,使視頻氛圍輕松,稀釋理論講解的晦澀之感。此外,專題視頻分別保持各自的二創風格,由此凸顯不同專題的不同特色,吸引觀眾按專題或類別“追劇”。這一系列處理能讓系列視頻起到寓教于樂的效果,增強了科學傳播的吸引力,為廣大讀者提供了優質的“視覺+ 精神”盛宴。

三、用戶共創:增強互動,啟迪思考

曾經“高冷”的物理/ 科學知識,如今正以更多元、更新潮的方式來到公眾身邊。書籍、音像制品等出版物也不再是“平面的”,而是在技術加持下增添了實操互動的可能性,“立體”地輸出科普內容。過去吳於人在學校開辦講座或者講課時面對的是幾十、上百的學生群體,現在同樣的知識內容放到網上,就能覆蓋成千上萬的受眾。再結合一些平臺二次分發,進一步拓展受眾的量級。單向輸出、純粹式的講述在短視頻形式下的傳播效果會大打折扣,網友更喜歡互動感強的科普,更加希望“能親自參與”,在“玩中學,學中玩”。因此團隊在短視頻科普創作的過程中會融入更多元的形式,來加強網友的互動感和體驗感。

吳於人退休前在同濟大學創建了物理工作實踐站,對青少年開放,如今她把這些與孩子們互動的經驗帶到了網絡上,考慮網友的需求和喜好,視頻輸出采用適合網友的表達方式,拆除了知識壁壘。

(一)回應網友互動

短視頻文化具有互動性特征[3],不少觀眾在觀看科普短視頻時有強烈的主觀參與性。許多網友樂于在后臺分享與視頻相關的知識,提出新的問題,希望自己的留言被“翻牌”,期待自己提出的問題得到作者的解答。科普短視頻創作者應當注重與觀眾互動,如從網友的互動中汲取靈感、發掘選題,用新的短視頻回應提問,滿足觀眾的好奇心,提升觀眾的參與感,增強與受眾的黏性。例如,有善于觀察、善于提問的觀眾在留言中問“為什么這個球拍越來越遠”,于是就有了《為什么羽毛球拍的影子時而‘魄散時而‘清晰》這期視頻的選題(見圖7);另外,與角動量守恒演示、三輪車稱重問題、磁力攪拌器、骨傳導演示、晶體的雙折射現象、靜電高壓等話題(見圖8)相關的視頻靈感也都來自網友交互。

(二)啟發延伸思考

公民具備科學素質是指崇尚科學精神,樹立科學思想,掌握基本科學方法,了解必要科技知識,并具有應用其分析判斷事物和解決實際問題的能力[4]。好的科普作品不僅介紹科學知識,更注重精神的弘揚以及思想、方法的傳遞,特別是對孩子們而言,發現一個問題往往比解決一個問題更重要。因此,在短視頻內容設計上,團隊注重展現從發現現象、提出問題,到建立模型、解決問題的過程,通過吳於人的出鏡講解,潛移默化地傳遞解決問題的一般方法,助力提升下一代的科學實踐能力。

在這方面比較有代表性的是一系列講解玩具中物理知識的短視頻,涉及地攤上常見的百變開花球,還有吳於人自制的行走玩具、啄木鳥等。在《自制三個版本的點頭啄木鳥!》這期視頻中,吳於人和搭檔高老師舉著三個不同版本的自制點頭啄木鳥玩具,讓它們同時動起來(見圖9),通過設問引導觀眾發現它們無論是往下走的速度還是“點頭”的頻率都不一樣。接著, 她對這一現象進行初步解釋——這是因為三個啄木鳥玩具使用彈簧的彈性系數不一樣。而關于彈性系數的差異,吳於人通過調整啄木鳥在彈簧上的位置等,改變了彈簧的形狀、長度、質量,使得彈簧的固有頻率發生變化,改動之后的啄木鳥玩具動起來之后的速度和“點頭”頻率與改動之前形成對比。最后,吳於人提出這一實驗可用衣架、夾子等在家做,并展示了一組大小朋友利用更簡單的工具進行這一實驗的畫面。根據現象提出問題,逐漸深入原理并引導觀眾親自進行實驗設計,僅一分半時長的短視頻便可濃縮這一過程。無需復雜裝置即可實現科學方法的傳授,觀眾會被這樣的引導所激勵,學習如何利用簡易道具完成小實驗,探究生活中的物理現象。

甚至,有時候吳於人在講解過程中或講解完畢后還會留“思考題”,不給出答案,讓觀眾看完視頻后自己進一步探索。“研究啄木鳥”這期視頻的結尾,吳於人在展示一組他人的實驗設計之后便向觀眾提問“你想到怎么做了嗎?”,引導觀眾舉一反三,在日常生活中靈活運用學到的知識與方法解決問題或設計實驗。同時,這種方式也能增進互動,讓觀眾們樂于通過留言來分享自己思考的結果,有時候,觀眾們也會在評論區就視頻內容或相關問題自行討論起來,形成共同學習、共同促進的氛圍。

四、結語

習近平總書記強調:“科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。沒有全民科學素質普遍提高,就難以建立起宏大的高素質創新大軍,難以實現科技成果快速轉化。希望廣大科技工作者以提高全民科學素質為己任,把普及科學知識、弘揚科學精神、傳播科學思想、倡導科學方法作為義不容辭的責任,在全社會推動形成講科學、愛科學、學科學、用科學的良好氛圍,使蘊藏在億萬人民中間的創新智慧充分釋放、創新力量充分涌流。”[5] 進入新時代,需要一批又一批像吳於人這樣的科學家加入科普創作隊伍,創作多種形式的科普作品,推動科普事業高質量發展。

當前,作為科學傳播的重要載體,科普短視頻正在影響并推動著硬核科學與現代新媒介的深度融合和有效鏈接。如何從選題、呈現方式、互動等方面進一步凸顯知識傳播的趣味性特點,在較短時間內吸引受眾關注,是科普短視頻創作者要共同面對的難題。作為科學家開展高質量科普創作的典型案例,“不刷題的吳姥姥”系列短視頻一方面遵循短視頻獨有的傳播節奏和互動性,圍繞“講什么”“怎么講”“觀眾懂了嗎”“觀眾還想要什么”四個方面展開探索,力求創作觀眾喜歡看、看得明白的科普短視頻。另一方面也努力發揮科技工作者出鏡講解的獨特作用,在講授科學知識的同時,更加注重科學精神、科學思想、科學方法的傳遞。期待更多院士專家、科技工作者、科普工作者,通力合作,積極參與知識生產與傳播,在實踐中開拓創新,成為傳播科學知識、推動科技創新的中堅力量,為全民科學素質提升貢獻力量。