甲狀旁腺激素聯合頸動脈內膜中層厚度對冠狀動脈鈣化的預測作用

馬國菲,匡時權

(大理大學第一附屬醫院 心血管內科,云南 大理 671000)

冠狀動脈粥樣硬化性心臟病指由于冠狀動脈粥樣硬化(CAS)使管腔狹窄或阻塞導致心肌缺血、缺氧而引起的心臟病,為動脈粥樣硬化導致器官病變的最常見類型。CAS斑塊的形成是其主要病理特征。冠狀動脈鈣化(CAC)通常被認為是CAS自然發展中的一種常見的病理形式。冠狀動脈CTA是無創檢測CAC的最主要手段,而冠狀動脈鈣化積分(CACS)是評價CAC的指標。一項尸檢研究[1]顯示CACS與死后受試者的CAC程度和管腔狹窄程度關系密切,并計算出了其在預測冠狀動脈管腔狹窄和鈣化方面的敏感性、特異性等,且總體準確性都很高(96.8%及91.7%)。Wayhs等[2-3]研究中,CACS>100的患者的每年心血管事件發生率約為25%。一個多種族動脈粥樣硬化研究(MESA)[4]中,在經過約3.8年的隨訪后,與CACS為零的參與者相比,CACS在100~300之間的參與者心血管事件的風險增加了7.7倍,而評分在300以上的參與者心血管事件的風險增加了9.7倍,CACS每增加1倍會使冠心病事件的風險增加15%~35%。同時也表明了CACS與無癥狀患者冠心病風險增加呈線性相關,其臨床檢測前的大量累積經驗表明,CACS可提供強有力的預后信息,比基于標準心血管風險因素預測心血管事件的算法更準確。CACS的這種強大的預測能力在所有不同種族研究者中都可以看到。MESA研究中基線無心血管疾病的患者在(7.1±1.0)年的隨訪后得出了即使有幾個心血管事件的風險因素,沒有CAC的人發生心血管事件的風險較低的結論[5]。Blaha等[6]在測量CACS并進行了為期3.5年的隨訪后,也得出了和MESA研究一樣的結論。相比之下,即使在完全調整標準心血管風險因素后,沒有心血管風險因素但CACS高的人患心血管疾病的風險高,CAC與心血管不良事件的風險增加相關。研究表明,無CAC的患者冠心病風險極低。一些薈萃分析[7-10]發現,41%基線無CAC的患者中,在大約4年的隨訪后發現只有0.5%經歷了心血管事件。綜上所述,CAC程度在冠心病的過程中發揮著重要的作用,對預后影響大。

CAC在心血管事件預測中有著不可忽視的地位,其預測冠心病發生的價值已被廣泛接受。大量的研究結果表明[11],除了上述傳統危險因素外,非傳統危險因素如甲狀旁腺激素(PTH)在CAC過程中也發揮著重要的作用。PTH增高可反饋性地引起高磷血癥,驅動血管鈣化和繼發性血管病變從而導致動脈鈣化。甲狀旁腺功能亢進會損害冠狀動脈微循環,PTH與冠狀動脈血流儲備異常相關[12]。一些基礎研究表明PTH與CAC相關,血清PTH水平能夠預測CAC進展。頸動脈內膜中層厚度(IMT)增厚是動脈粥樣硬化早期表現。研究[13]發現冠心病患者較正常人IMT明顯增厚,CACS和IMT呈高度相關[14]。因此我們認為,IMT是包括CAS在內的全身動脈粥樣硬化的良好預測指標,心血管疾病的發病率可能與IMT密切相關。因此,本文旨在通過研究IMT與PTH兩個因素,來探討其對CAC的預測作用,為冠心病的預防和治療提供依據。

1 資料與方法

1.1病例選擇 本研究經大理大學第一附屬醫院倫理委員會批準,每位納入者均已知情同意。回顧性分析2018年12月-2020年3月期間大理大學第一附屬醫院收治的疑似冠心病并行冠狀動脈計算機斷層掃描(computed tomographyangiography,CTA)檢查、頸動脈血管彩色超聲、相關血清學檢測等的患者,共收集了299例,剔除信息不全者135例后共164例。

1.2納入與排除標準納入標準 (1)具備完整的臨床資料;(2)以胸痛等為首發癥狀的疑似冠心病患者。排除標準:(1)既往有冠狀動脈介入治療或冠狀動脈旁路移植病史;(2)心肌梗死病史、心臟瓣膜病、心功能不全患者;(3)感染性疾病或惡性腫瘤、自身免疫性或結締組織病患者;(4)腎功能衰竭患者。

1.3研究指標及計算方法 所有入選患者均在抽血前一天禁用高脂肪飲食并至少保持空腹12 h后于第2天清晨8點抽取靜脈血10 ml。離心后采用Elecsy全自動電化學發光分析儀及配套試劑檢測相關生化指標。頸動脈超聲檢查:采用飛利浦IE33彩色多普勒超聲診斷儀,頻率2.5~5.5 MHz的線陣探頭。患者仰臥休息5 min后,醫生選擇在舒張期頸動脈兩側頸動脈分叉處約10 mm處測量IMT,進行4次測量后,取平均值并記錄。CACS計算:接受西門子192*2層螺旋CT雙源冠狀動脈CTA檢查后,由專業醫師手動標注出鈣化區域,然后通過自動分析軟件系統對標記好的鈣化區域進行CACS計算。

2 結 果

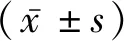

2.1兩組臨床資料比較 將鈣化積分等于0分的患者納入非鈣化組,鈣化積分大于0的患者納入鈣化組,其中鈣化組101例,非鈣化組63例。兩組間年齡、血糖、PTH及IMT差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

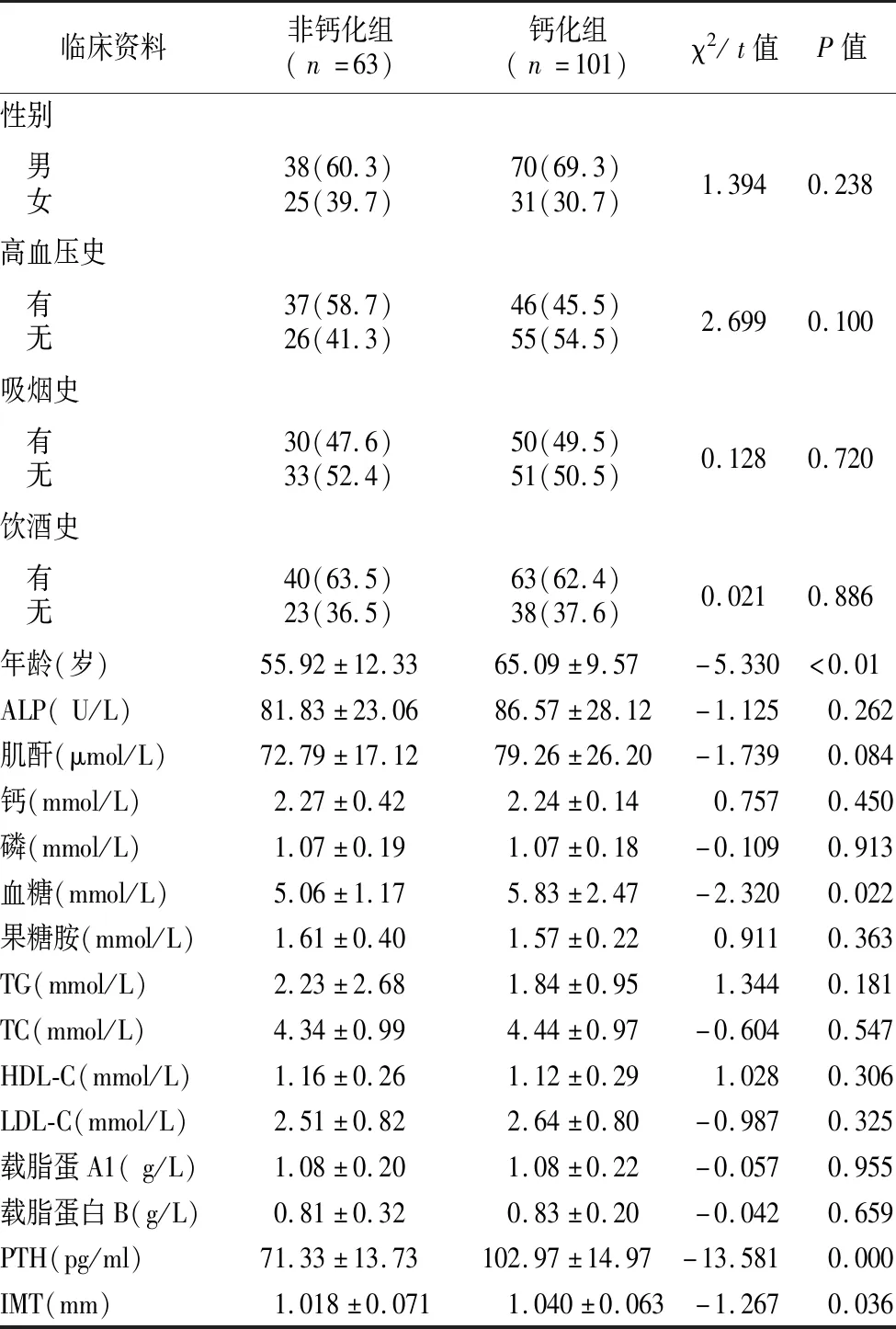

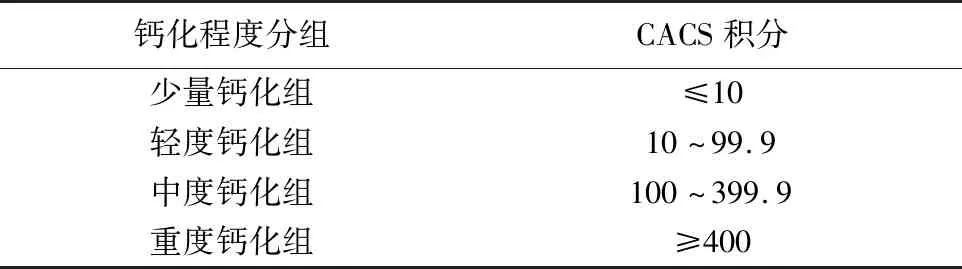

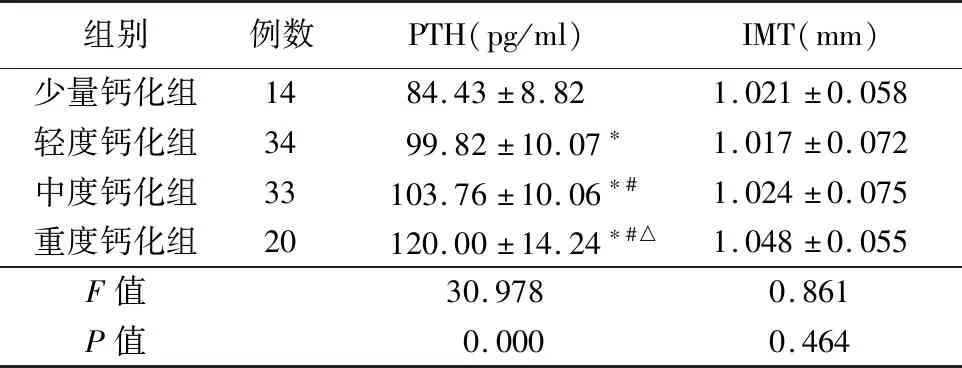

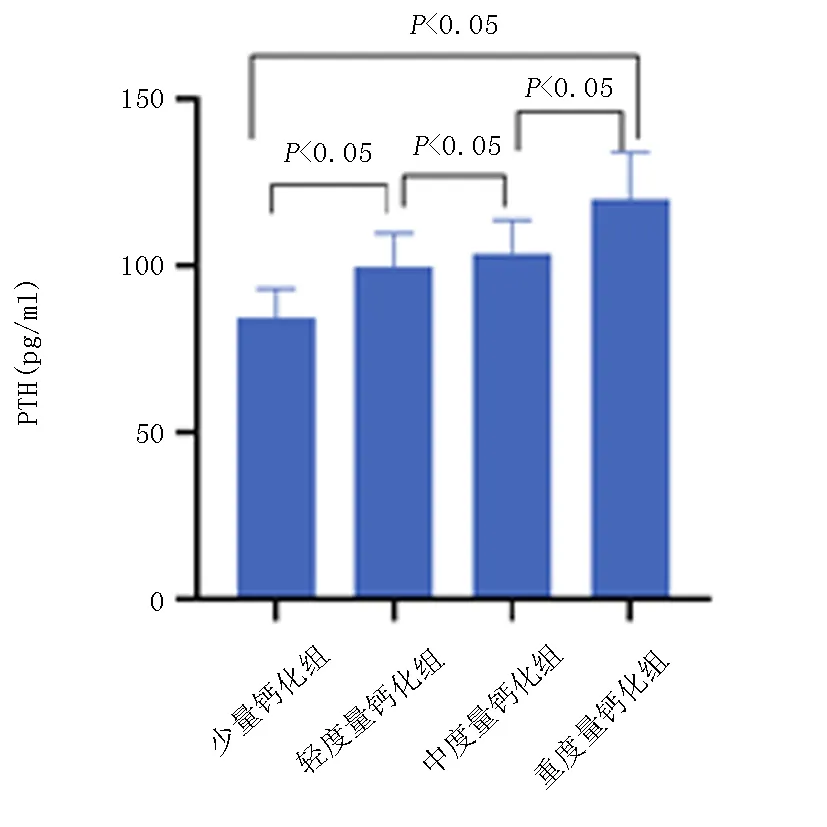

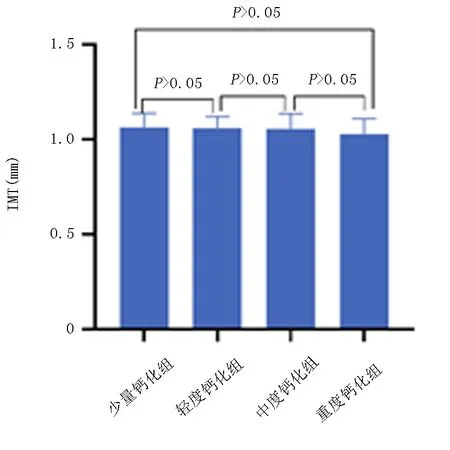

2.24組不同程度鈣化組間PTH、IMT水平比較 對101例鈣化組患者按CACS法進行四分組,重度鈣化組的PTH顯著高于中度鈣化組、輕度鈣化組及少量鈣化組,中度鈣化組的PTH水平顯著高于輕度鈣化組及少量鈣化組,差異有統計學意義(P<0.01),但4組間IMT差異無統計學意義(P=0.464),見表2~3和圖1~2。

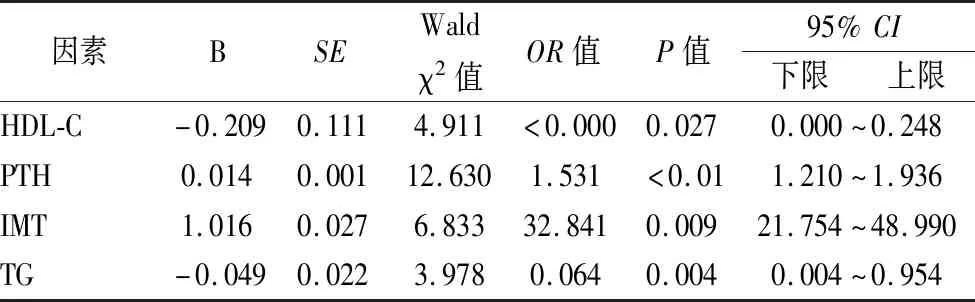

2.3Logistic回歸分析 進一步將鈣化組與非鈣化組的一般資料及血清學資料進行單因素Logistic回歸分析(全變量分析),發現與CAC相關的因素有PTH、IMT及TG,見表4。將P值<0.05的變量引入多因素Logistic回歸,采用向前逐步法以P值<0.05篩選出CAC的獨立危險因素,結果示PTH及IMT為CAC的獨立危險因素,見表5。

表1 兩組臨床資料比較Tab.1 Comparison of clinical data between groups

表2 CACS法對鈣化程度的分組標準Tab.2 Classification criteria for calcification degree using CACS method

表3 4組不同程度鈣化組間PTH、IMT水平比較Tab.3 Comparison of PTH and IMT levels among four groups with different degrees of calcification

圖1 不同鈣化組間PTH水平比較Fig.1 Comparison of PTH levels among different calcification groups

圖2 不同鈣化組間IMT水平比較Fig.2 Comparison of IMT levels among different calcification groups

表4 單因素Logistic回歸分析Tab.4 Single factor logistic regression analysis

表5 多因素Logistic回歸分析(向前引入法篩選變量)Tab.5 Multivariate logistic regression analysis (forward introduction method for screening variables)

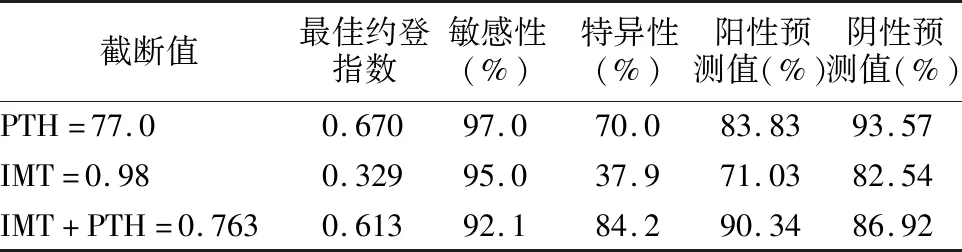

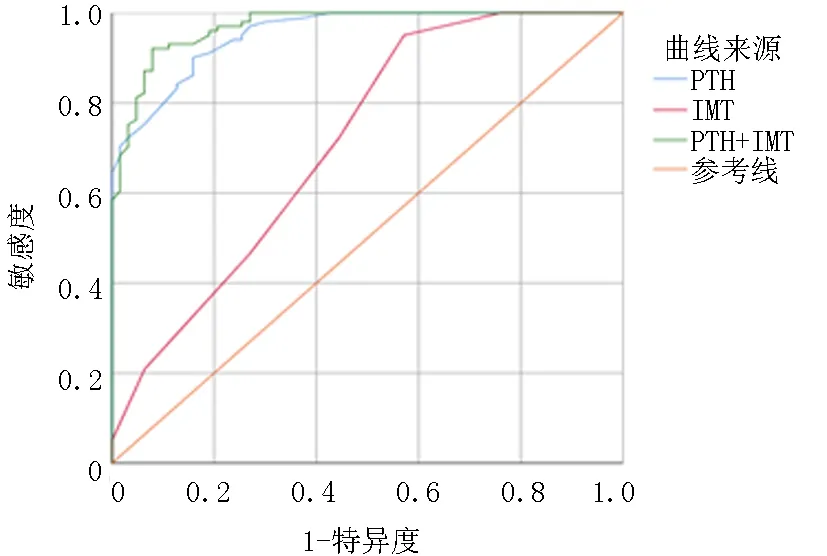

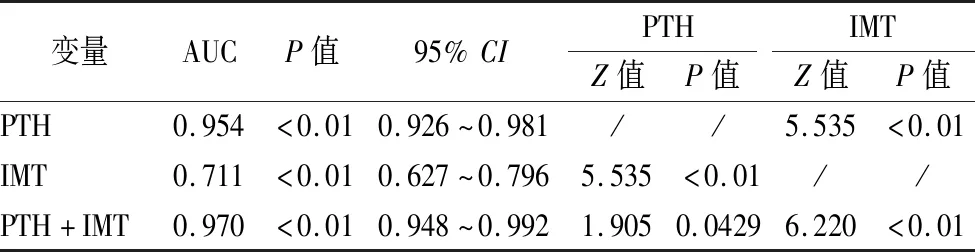

2.4ROC曲線分析PTH、IMT用于CAC的診斷及預測價值 繪制PTH、IMT及PTH聯合IMT的ROC曲線,結果顯示:當PTH大于77.0 pg/ml時,CAC可能性較大。當IMT大于0.98 mm時,CAC可能性較大。從ROC曲線以及AUC可以看出,用PTH+IMT作為預測因素效果最佳,其次為PTH,最后為IMT,見圖3和表6。

表6 PTH、IMT及PTH+IMT的ROC曲線分析Tab.6 ROC curve analysis of PTH,IMT and PTH+IMT

圖3 PTH、IMT及PTH+IMT的ROC曲線Fig.3 ROC curve of PTH,IMT and PTH+IMT

為了檢驗IMT聯合PTH在預測CAC嚴重程度的診斷及預測價值,進行繪制PTH、IMT及兩者聯合的ROC曲線后,采用比較AUC的方式評估三者對CAC的診斷及預測價值。將PTH、IMT與PTH聯合IMT的AUC相比較,結果提示PTH、IMT單個或聯合對CAC均有預測作用,差異具有統計學意義(均P<0.01)。PTH的預測作用明顯高于IMT,PTH聯合IMT的預測作用高于PTH、IMT單獨的預測作用(P<0.05),見表7。

表7 PTH、IMT及PTH+IMT的ROC曲線下面積對CAC預測比較Tab.7 Comparison of area under ROC curve of PTH,IMT and PTH+IMT in predicting CAC

3 討 論

CAC是一種血管退行性疾病,貫穿于冠心病的發展過程[15]。事實上,CAC的進展與活躍的動脈粥樣硬化有關,新生和不穩定的斑塊都具有很高的破裂風險。臨床上針對冠心病患者,常規的實驗室檢查指標常常針對于急劇病情的診療,而對于疑似冠心病患者的CAC程度及其帶來的潛在病情風險卻常常被忽略。在臨床工作中,與有創的金標準血管內超聲相比,冠狀動脈CTA以其普及度廣的優點作為一種有效的診斷方法,因此被廣泛應用于評估CAC的嚴重程度[16]。研究表明IMT與冠狀動脈狹窄及嚴重程度相關。冠心病非傳統因素PTH也與CAC等心血管事件關系密切。因此我們通過IMT與PTH研究其對CAC的預測作用。

Richard等[17]的動脈粥樣硬化多種族研究(MESA)中,在對CAC程度進行測量及隨訪后,得出患者CAC發病率隨著年齡的增長而穩步上升的結論。年齡是CAC的獨立預測因子,年齡與CAC的發生率相關[18]。就血糖對CAC的影響而言,高糖可增加Cbfa1和BMP-2的表達,增強血管平滑肌細胞的鈣化[19]。糖尿病患者冠狀動脈、頸動脈和其他動脈床的病變鈣化較非糖尿病患者也更廣泛,考慮是氧化應激、內皮功能障礙、礦物質代謝改變、炎癥細胞因子產生增加等的驅動鈣化作用。Neves等[20]的研究發現接受高濃度PTH持續輸注的大鼠模型中,發生主動脈中膜鈣化和冠狀動脈中膜鈣化的模型較對照組明顯增多,結果示排外腎功能影響后,盡管無法確定PTH發揮的是直接還是間接的影響,但小鼠模型還是證明了PTH本身增加可導致動脈鈣化。在Bundy等[21]進行的The CRIC study的前瞻性分析研究顯示,PTH與CAC有關聯。IMT增加是動脈粥樣硬化的體現,也已被證明可預測心血管風險。Kablak-Ziembicka等[22]的研究示,與健康對照組相比,冠心病患者的IMT較高,IMT可以預測冠心病的嚴重程度。本研究結果與上述研究結果相似。隨著年齡的增加,機體功能逐漸減退,老年病人各種高血壓、糖尿病等并發癥更為常見,這些并發癥對血管內皮的綜合影響,導致鈣化組CAC程度較非鈣化組更高。糖尿病患者動脈粥樣硬化過程活躍,各種動脈的病變鈣化也更廣泛。在此過程中,無機磷酸鹽也能通過磷酸鹽協同轉運蛋白Pit-1的直接作用將血管平滑肌細胞轉化為鈣化細胞,高磷血癥相關的PTH分泌過多也可能間接參與IL-6和Msx2-Wnt信號通路[23-24]。炎癥可通過刺激礦物質吸收和破骨細胞活動促進血管細胞鈣化[25-26]。另外,PTH對維生素D的生成也有調節作用,失調的鈣平衡和維生素D水平波動則可通過刺激血管平滑肌細胞成骨分化和礦化來促進鈣化的發生和發展。PTH對鈣磷排泄有著重要的作用,PTH的增高可反饋性地引起高鈣血癥和高磷血癥,升高的鈣和磷可直接作用于血管的平滑肌細胞,而隨著PTH的增高,上述效果增強,因此鈣化程度加重。隨著年齡的增加導致血管壁成分改變,因此IMT增加。

Malluche等[27]研究結果顯示透析患者血清PTH水平高的患者CAC進展更快,PTH是CAC的獨立危險因素。中國人民解放軍第101醫院進行的一項對157名非腎衰患者的回顧性研究[28]表明CAC組血清PTH與非CAC組相比是明顯升高的,且PTH可用作CAC的可靠預測因子。有研究[14]顯示,鈣化嚴重的患者血清的PTH水平高。在許多臨床研究中,血清PTH與CAC的正相關關系也是肯定的,PTH與CAC顯著相關。本研究結果與上述研究結果相似。Tasca等[29]發現冠心病患者較正常人IMT明顯增厚(1.45±0.95 mm vs 0.87±0.10 mm,P<0.05)。CAC程度和IMT之間有一定的相關性[21]。

Lisowska等[30]關于IMT對CHD的預測研究在分析了IMT與冠狀動脈病變程度的關系后得出IMT對冠心病的診斷敏感性為91%,特異性為65%。Belhassen等[31]評估了在排除了嚴重的動脈粥樣硬化的患者后,對即將行心臟瓣膜手術患者進行主動脈及頸動脈的內膜中層厚度測量后得出IMT在診斷冠心病方面具有100%的敏感性和50%的特異性的結果。其他相關研究結果[32]也與上述結果類似。Zhang等[33]的研究示,當IMT的臨界值增加至1 mm時,在診斷冠狀動脈疾病方面相應的敏感性和特異性分別為31.91%和90.52%。Murphy等[34]發現頸動脈IMT截斷值≥0.9 mm時,在評估斑塊負荷方面其敏感性和特異性分別為50%和96%,陽性預測值為80%,陰性預測值為66.64%。另一相似研究顯示,當IMT的截斷值為1.1 mm,靈敏度為70.0%,特異性為69%[35]。雖然這些研究可能均有其限制,但結果仍可信。另外,敏感性和特異性分析可能存在顯著的異質性,這可能是由于不同研究各區域、性能、患者狀態和IMT截斷值的差異造成的。本研究得出當IMT等于0.98 mm時,敏感性為95.0%,特異性為37.9%,陽性預測值為71.0%,陰性預測值為82.5%。關于PTH的預測作用,有研究[36]發現血清PTH>65 pg/ml,其與慢性腎臟病3期和4期患者的心血管事件相關,與慢性腎臟病的進展以及2-4期患者的死亡率相關[37],也有類似結果同上述[38]。在一項關于腎衰患者的研究中,調整了年齡后,得出了PTH是CAC進展獨立的預測因子的結果。進行逐步邏輯回歸分析后,研究得出[39]PTH>49.1 pg/ml是不良心血管結果的獨立預測因子,血清PTH也與骨質疏松癥、AS和CAC有關。Kamycheva等[40]的研究得出血清PTH>6.8 pmol/L是冠心病的獨立危險因素。但未闡述PTH的具體預測作用。本研究得出當PTH截斷值77.0 pg/ml時,敏感性為97.0%,特異性為70.0%,陽性預測值為83.83%,陰性預測值為93.57%。PTH作為預測因素效果佳(AUC=0.954)。PTH與CAC等疾病相關考慮與PTH通過PTH1受體在心肌細胞、血管平滑肌細胞和內皮細胞中表達,在心肌缺血、心臟纖維化和衰老過程中水平升高[41]后導致了左心室肥大[42]和心臟纖維化[43]。過度的PTH會干擾心肌細胞的能量代謝,導致鈣超載[44],并誘導代謝紊亂[45]和血管炎癥[46],與累及多血管的疾病、冠心病、左心室射血分數降低[47]和非腎衰患者的CAC相關。

CAC是一個可調控的血管生物學過程,隨著對CAC病變的不斷深入研究,本研究可為CAC病變的診斷和治療提供依據。目前,單一的常規或非常規實驗室指標預測CAC患者病情的效能往往有限,需將不同的實驗室指標進行組合以提高效能。隨著進一步的探索,預計將尋找到更加準確且快速的實驗室指標。因此,在臨床工作中,考慮到可行性及經濟情況,就本研究結果而言,對疑似冠心病患者,我們可以先行無創的超聲檢測及血液檢測評估CAC程度。本研究結果顯示:IMT與PTH均為CAC的獨立危險因素。PTH及IMT均對CAC有預測作用且PTH對CAC的預測作用更大,兩者聯合預測價值優于單個指標預測價值。因此在臨床上,針對健康或無冠心病癥狀人群,血清PTH增高者,可能需要聯合完善頸動脈彩色超聲或必要時完善冠狀動脈CTA檢查來間接評估患者CAC情況,以期提早發現冠心病。CAC低風險患者可以先調整生活方式,中危患者對危險因素進行干預;而對于有癥狀的或合并嚴重并發癥的冠心病人群,動態監測PTH水平及IMT可能對我們了解患者CAC程度及間接判斷冠狀動脈病變程度有幫助,針對CAC高風險患者,可以強化危險因素干預,囑其提高冠心病風險意識,從而最大限度地防止心血管事件的發生。