優化抗生素管理對胎齡小于32周早產兒近期臨床結局的影響

薛瑞瑞,李向紅,李亮亮,尹向云,錫洪敏,楊萍,馬麗麗

(青島大學附屬醫院 新生兒科,山東 青島 266555)

新生兒敗血癥是發展中國家引起新生兒死亡的第三大原因,直接威脅了新生兒生命及預后,已成為全球醫療保健中需優先干預的事項[1]。早產兒作為早發型敗血癥(early-onset sepsis,EOS)的高危人群,胎齡越小、出生體重越低,發病率越高,具有臨床發病隱匿,血培養陽性率低,早期識別困難,病情進展迅速,預后差,病死率高的特點[2-3],因此早產兒經驗性使用抗生素非常普遍。但新生兒中的抗生素耐藥問題在國內外均日趨嚴峻[4-5],不規范使用抗生素已導致耐藥菌株的增加和耐藥基因蔓延。Letouzey等[6]的研究顯示對于EOS低風險的早產兒早期使用經驗性抗生素與嚴重腦損傷和中重度支氣管肺發育不良(bronchopulmonary dysplasia,BPD)風險增高相關。也有研究發現新生兒不規范的抗生素使用與晚發型敗血癥(late-onset sepsis,LOS)、新生兒壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)及死亡等明顯相關[7-8],并可增加兒童期哮喘和肥胖的發生風險[9-10]。國內對早產兒尤其是胎齡小于32周早產兒抗生素應用的相關研究較少。2019年“新生兒敗血癥診斷及治療專家共識(2019 版)”[11]頒布,根據此共識,本研究進行單中心的抗生素優化管理,回顧性分析相關臨床資料,為早產兒抗生素的規范應用提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1病例選擇 收集2017年1月1日至2018年6月30日、2019年1月1日至2020年12月31日于青島大學附屬醫院住院的胎齡小于32周早產兒的臨床資料。納入標準:(1)出生胎齡<32周;(2)在青島大學附屬醫院NICU住院,經過系統治療且病歷資料完整者。剔除標準:(1)出生24 h后入院者;(2)住院時間<72h者;(3)重大畸形需外科手術者;(4)懷疑或確診遺傳代謝性疾病者;(5)病歷資料不完整者。

1.2抗生素治療策略及分組

1.2.1優化前抗生素管理策略 所有入住NICU的早產兒,無論患兒有無感染中毒癥狀及孕母有無胎膜早破、絨毛膜羊膜炎、先兆早產等高危因素生后即給予抗生素治療,同時采集血標本行血培養及血常規+C反應蛋白(C reactive protein,CRP)等非特異性感染指標檢查。治療中抗生素調整策略:患兒無可疑癥狀、非特異性感染指標無異常,待血培養回示陰性后停抗生素;有任何1項非特異性感染指標異常或可疑感染癥狀,無論血培養陽性與否,均延長抗生素使用時間或提升抗生素使用等級。

1.2.2優化抗生素使用背景及措施 根據2019版新生兒敗血癥診斷及治療專家共識[11],青島大學附屬醫院新生兒科為優化抗生素管理成立了抗生素管理小組,制定抗生素使用指征及療程,抗生素分級管理及查房討論制度等,具體優化措施如下:(1)對所有入院患兒行EOS 風險評估[12],針對EOS高風險者,立即采集血培養并給予經驗性抗生素治療,同時完善血常規聯合CRP等非特異性感染指標檢查;(2)血培養72 h陰性、且無感染的臨床癥狀(體溫異常、反應差、皮膚花斑等表現)及連續兩次CRP正常者停用經驗性抗生素治療;(3)血培養陽性同時有感染的臨床癥狀者繼續當前抗生素治療10~14 d;(4)血培養陰性但有臨床感染癥狀及非特異性感染指標異常者,繼續使用有效抗生素至5~7 d;(5)血培養陽性但無感染的臨床癥狀者,立即復查血培養,待血培養(5d)陰性且無感染癥狀者停用抗生素。

優化抗生素管理措施自2019年1月實施,故將本研究進行以下分組,2017年1月1日至2018年6月30日為優化前組,2019年1月1日至2020年12月31日為優化組。

1.3其他治療策略

1.3.1早產兒營養管理 按照2015年加拿大極低出生體重兒喂養指南[13]進行腸內、腸外營養,奶量達120 ml/(kg·d)左右停止腸外營養。

1.3.2呼吸管理 生后即給予無創呼吸機輔助通氣;有呼吸窘迫、對氧氣需求增加者(吸氧濃度>30%)選擇使用肺表面活性物質替代治療;病情危重、氧合不能維持者給予機械通氣,符合撤機指征的患兒盡早撤機。

1.3.3其他 抗生素策略改進前后各種標本的檢測均由青島大學附屬醫院檢驗科采用同一設備完成。

1.4研究方法

1.4.1數據收集 本研究為單中心回顧性研究,依據本中心病例系統的病人病案號收集2017年1月1日至2018年6月30日以及2019年1月1日至2020年12月31日入住青島大學附屬醫院的胎齡在32周以內的早產兒臨床病歷資料,如下:(1)患兒一般情況:胎齡、出生體重、性別、分娩方式、窒息搶救情況;(2)孕母情況:孕母年齡、產前發熱、產前抗生素、產前激素;(3)住院資料:血液檢驗、血培養、肺表面活性物質(pulmonary surfactant,PS)應用、經外周置入中心靜脈導管(Peripherally Inserted Central Catheter,PICC)應用、機械通氣等相關治療;(4)住院治療期間抗生素應用有關情況:抗生素種類、早期抗生素使用時間、抗生素使用總時間、住院時間、腸外營養使用時間;(5)近期不良結局:BPD、LOS、NEC、早產兒視網膜病變(retinopathy of prematurity,ROP)、嚴重腦損傷、死亡。

1.4.2相關定義及診斷標準 新生兒敗血癥根據出生后發病日齡,將新生兒敗血癥分為EOS和晚發型敗血癥(late-onset sepsis,LOS);EOS是生后3 d內血或其他無菌腔隙培養為陽性,或生后3 d內起病(由B族鏈球菌感染所致EOS可延長至生后7 d內起病[14-15]),同時至少2項非特異性感染指標異常,或腦脊液檢查證實為化膿性腦膜炎者[11]。LOS指患兒>3 d齡后出現感染情況:如體溫異常、反應差、呼吸支持需求增加、皮膚花紋樣改變等,同時無菌腔隙培養陽性,非特異性感染指標至少2項異常,或腦脊液檢查證實系化膿性腦膜炎改變[11]。

1.4.3其他相關定義 NEC的診斷按修訂貝爾診斷標準執行[16];BPD按照美國國家兒童健康和人類發展研究所 (National Institute of Child Health and Human Development,NICHD)2018年修訂的BPD診斷標準[17];ROP診斷依據第4版實用新生兒學[18];嚴重腦損傷:腦室內出血伴腦室擴張或腦實質出血或腦室周圍白質軟化[19];早期抗生素使用時間:生后即給予靜脈使用抗生素(≥1種)至結束的天數;抗生素使用總時間:本次住院期間靜脈使用抗生素(≥1種)的總天數;腸外營養使用時間:住院時間超過14 d的患兒腸外營養使用天數;住院時間為除去放棄治療死亡的其他患兒的住院天數;復合不良結局:BPD、ROP、LOS、NEC、嚴重腦損傷、死亡中,有其中至少一項結局者即為復合不良結局。

2 結 果

2.1基本資料 本研究共納入符合入組標準的早產兒314例:優化前組158例,其中男嬰90例(56.96%),女嬰68例(43.04%);優化組156例,其中男嬰88例(56.41%),女嬰68例(43.59%)。

優化組與優化前組相比,出生胎齡(29.7周 vs 30.23周)、出生體重(1311.96 g vs 1382.71 g)均明顯降低,差異有統計學意義(P<0.05);小于胎齡兒(Small for gestational age infant,SGA)比例優化前組高于優化組(P<0.05);優化組血培養陽性率、白細胞計數異常比例(<5×109/L或>30×109/L)以及PICC應用比例高于優化前組,優化組機械通氣比例低于優化前組,以上差異均有統計學意義(P<0.05);優化組孕母年齡高于優化前組、優化組產前抗生素及產前激素使用比率高于優化前組,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患兒在性別、分娩方式、是否為試管嬰兒、窒息、窒息搶救情況、C反應蛋白升高(>5 mg/dl)、血小板減少(<50×109/L)、PS應用、產前發熱以及胎膜早破(≥18 h)、宮內窘迫的比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組早產兒及孕母基本臨床資料的比較Tab.1 Comparison of clinical data of preterm infants and pregnant mothers between the two groups

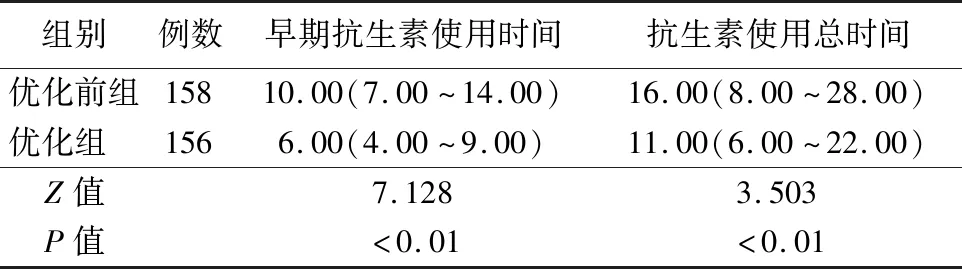

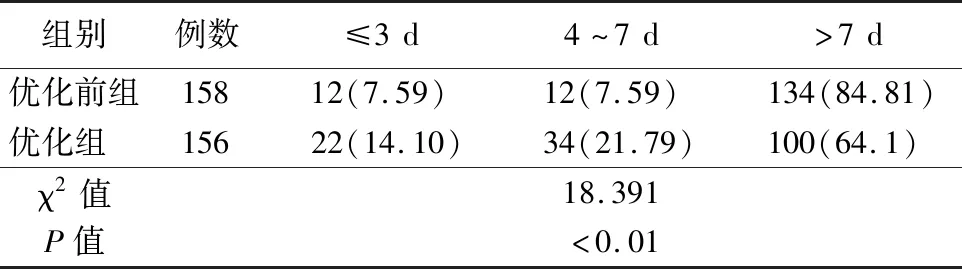

2.2抗生素使用情況 與優化前組相比,優化組早期抗生素使用時間、抗生素使用總時間均明顯縮短(P<0.01)。與優化前組相比,優化組早期抗生素使用時間≤3 d和4~7 d的比例均升高,>7 d的比例明顯降低(P<0.01)。見表2~3。

表2 兩組抗生素使用時間比較[M(P25,P75),d]Tab.2 Comparison of the duration of antibiotic use between the two groups (M[P25,P75],d)

表3 兩組早期抗生素使用分布比較[例(%)]Tab.3 Comparison of the distribution of antibiotic use in the early postnatal period between the two groups (n[%])

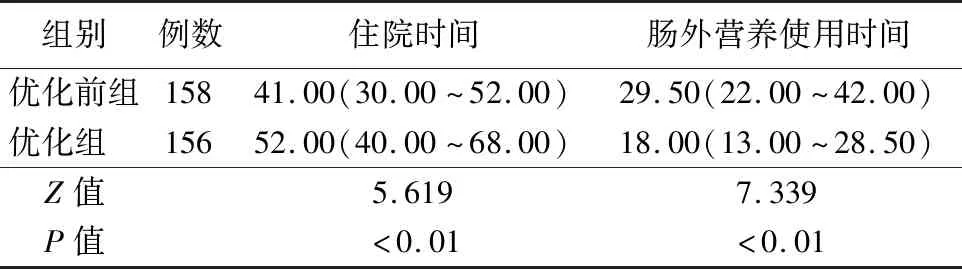

2.3腸外營養時間及住院時間 與優化前組比較,優化組腸外營養時間明顯縮短,差異有統計學意義(P<0.01);住院時間延長,差異有統計學意義(P<0.01)。見表4。

表4 住院時間以及腸外營養持續時間比較[M(P25,P75),d]Tab.4 Comparison of hospitalization time and the duration of parenteral nutrition (M[P25,P75],d)

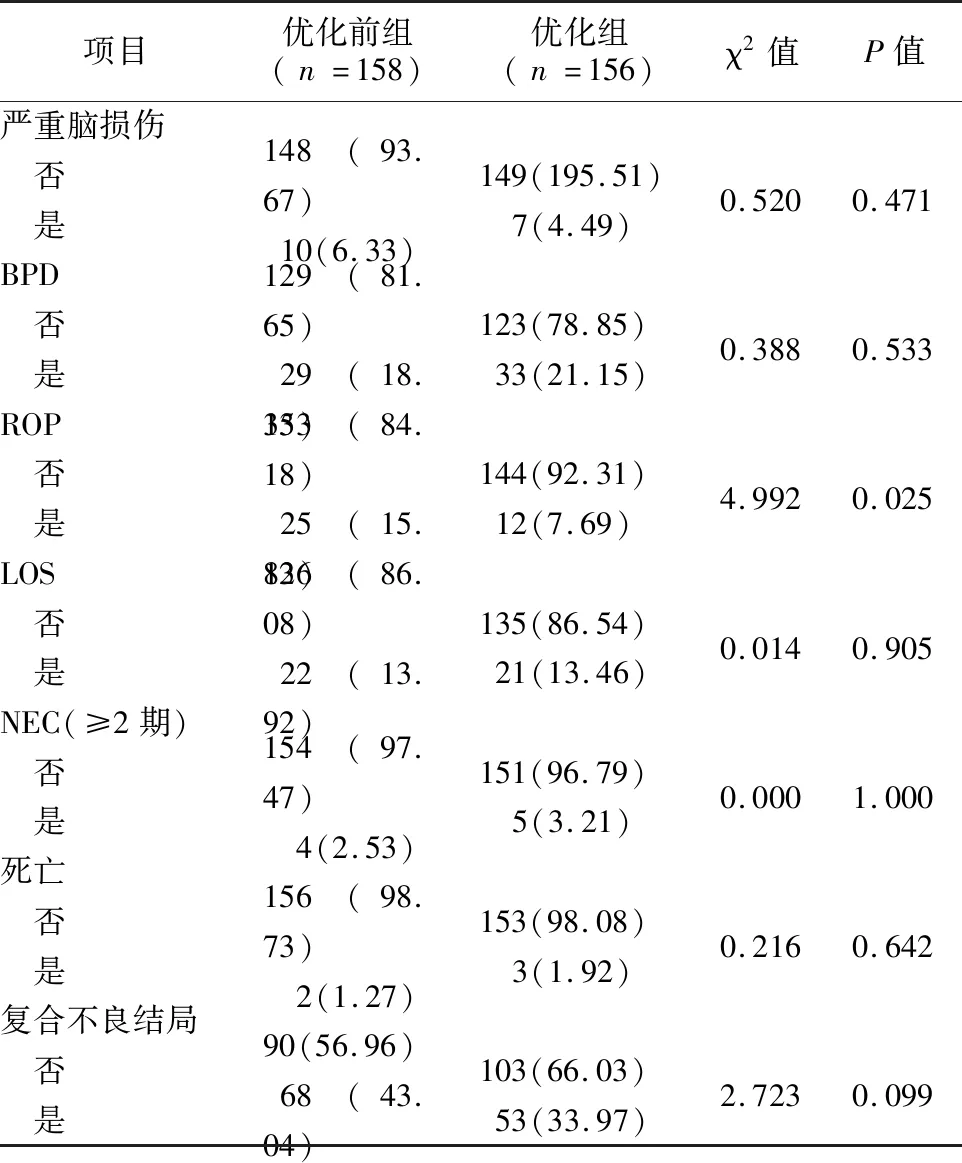

2.4近期臨床不良結局 兩組早產兒在嚴重腦損傷、BPD、LOS、NEC的發生率及病死率比較差異無統計學意義(P>0.05);優化組的ROP發生率較優化前組減少,差異有統計學意義(P<0.05);兩組早產兒的復合結局發生率的差異無統計學差異(P>0.05),但優化組復合結局的發生率呈下降趨勢。見表5。

表5 臨床近期不良結局比較[例(%)]Tab.5 Comparison of short-term adverse outcomes (n[%])

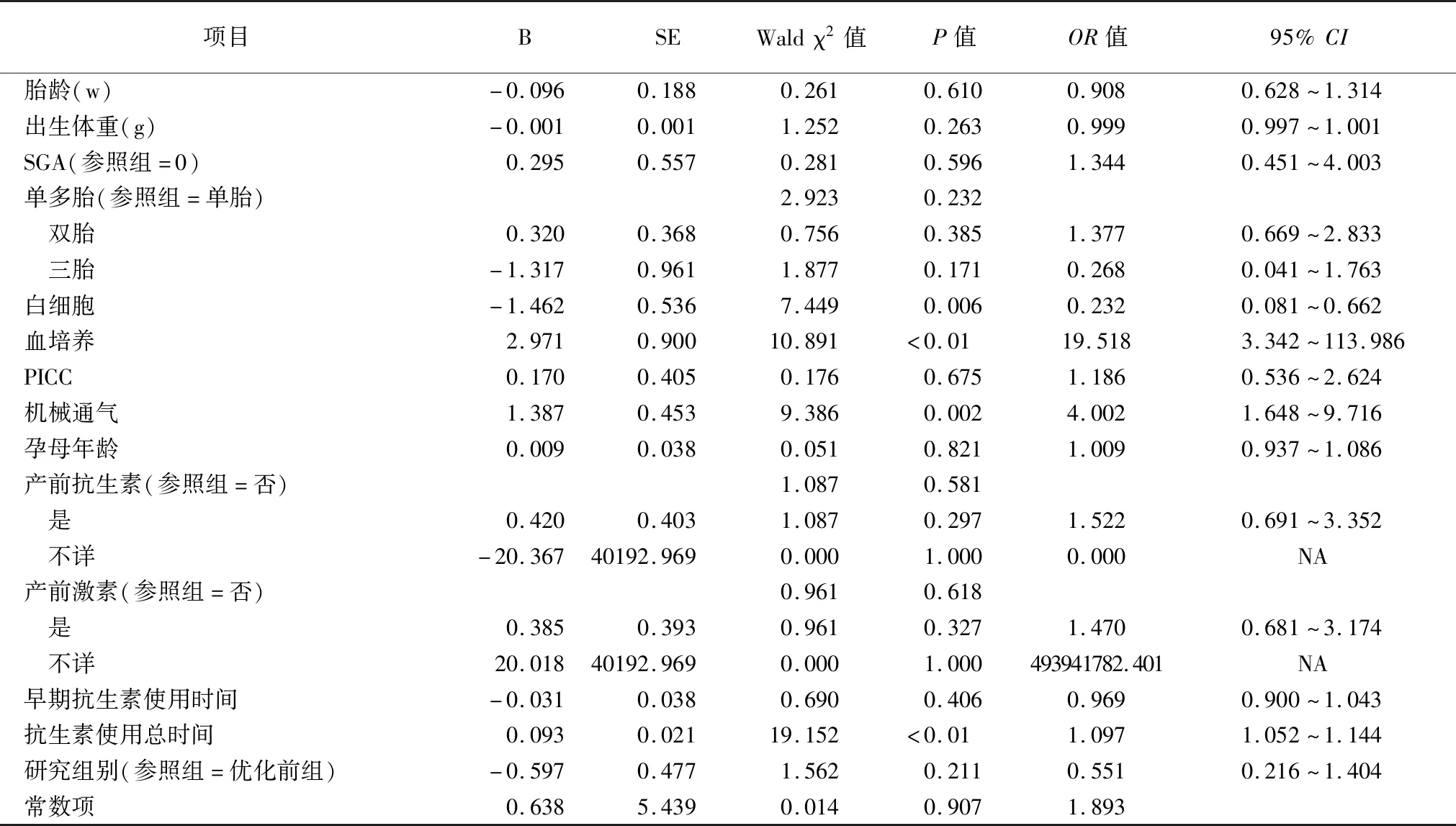

2.5抗生素使用情況與近期臨床不良結局的二元logistic回歸分析 將患兒近期臨床不良結局(嚴重腦損傷、BPD、ROP、LOS、NEC、死亡)為因變量,以優化抗生素管理分組(優化前組、優化組)、抗生素使用時間、胎齡、性別、體重、1min及5minApgar評分、SGA、分娩方式、單多胎情況、試管嬰兒、窒息情況、PS及PICC應用、機械通氣、白細胞計數異常、血培養等患兒一般情況及孕母情況作為自變量,分別進行單因素分析,將差異顯著的變量作為控制變量,進行二元logistic回歸分析。結果顯示:胎齡及出生體重是臨床不良結局的保護因素;抗生素使用時間延長、血培養陽性以及機械通氣史與近期臨床不良結局顯著相關(P<0.05);優化抗生素使用與早產兒近期臨床不良結局無明顯關聯(P>0.05)。見表6。

表6 多因素分析Tab.6 Multivariate analysis

3 討 論

抗生素是新生兒敗血癥的基本治療,及時合理使用抗生素能改善患兒預后[20]。然而由于早產兒敗血癥癥狀隱匿,不易識別,炎癥指標如CRP、PCT等受分娩應激的影響,缺乏特異性,血培養陽性率低等原因,早產兒抗生素的不合理使用普遍存在[21]。國外數據顯示超過75%的極低出生體重兒(very low birth weight,VLBW)和超過80%的超低出生體重兒(extremely low birth weight,ELBW)因可疑早發敗血癥接受抗生素治療,而VLBW及ELBW的EOS的發生率僅為0~7%,各治療中心抗生素使用差異明顯[22]。湖南省24家三級醫療機構新生兒病房抗生素使用情況調查發現VLBW和ELBW住院期間抗生素使用時間/住院時間百分比平均為53.0%,最高達91.4%,其中2/3的單位超過50.0%[23]。江蘇省15家醫院調查顯示VLBW/ELBW抗生素使用人數占比為96.15%、中位抗生素使用率(antibiotic use rate,AUR)是50/100住院日[24],均遠高于國外其他多中心研究水平,如加拿大抗生素使用人數占比84.9%、AUR為25~29/100住院日[12]。本研究優化前組抗生素使用總時間達16 d,其中>7 d者達84.81%。以上研究均提示早產兒抗生素使用不規范,抗生素暴露時間長現象嚴重。

本研究顯示經過優化抗生素管理,優化組早期抗生素使用時間為6 d、抗生素使用總時間為11 d,均較優化前組明顯縮短,且抗生素使用時間≤3 d的比例明顯增加,>7 d的比例降低。血培養是診斷敗血癥的金標準,研究發現超過90%的血培養結果在36時內報陽[25],有國外研究建議若36 h內血培養未報陽性,無臨床感染中毒癥狀的患兒可停用經驗性抗生素治療[26],以縮短早產兒生后經驗性抗生素的使用時間。CRP和白細胞、血小板是臨床常用的感染指標,除了與感染有關,還受分娩應激、母體疾病等影響[27],均屬于非特異性的感染指標,僅依靠上述指標異常會導致抗生素過度使用[28]。本研究優化組早期抗生素使用時間及使用總時間仍然偏長,根據2021年英國國家衛生與臨床優化研究所(NICE)指南:兩次CRP正常可指導更早停用抗生素[29],依此可進一步規范早期抗生素使用。

早產兒生命早期腸道菌群尚未定植,既往研究發現抗生素的使用可破壞早產兒正常腸道菌群平衡、延遲腸道屏障發育成熟[30-31],導致早產兒喂養不耐受增加[32]。褚梅艷等[33]研究顯示改進抗生素使用策略,明顯縮短了腸外營養使用時間,同時還縮短了住院時間。本研究也顯示優化組早產兒腸外營養時間明顯縮短,與早期抗生素使用時間縮短促進了早產兒腸道正常菌群穩態的建立,改善喂養耐受性有關。本研究優化組住院時間延長考慮與本組患兒胎齡、體重偏低有關。

本研究發現優化抗生素管理,縮短抗生素使用時間后,盡管優化組患兒的出生胎齡、體重更小,但嚴重腦損傷、BPD、LOS、NES、死亡以及復合不良結局的發生并未增加。ROP是早產兒的并發癥,與胎齡不成熟、氧中毒及炎癥反應有關[34]。也有研究顯示早產兒ROP的危險因素除了吸氧天數、最高吸氧濃度外,還與抗生素使用天數相關[35-36]。本研究優化組ROP的發生率明顯降低,縮短抗生素暴露對降低ROP的具體機制有待進一步探討。

生命早期不必要的抗生素暴露與早產兒近期臨床不良結局的發生風險增加有關[8,37],Ting等[7]發現在EOS低風險的極早早產兒抗生素使用每延長1 d,中重度BPD、Ⅲ度及以上的腦室內出血(IVH) 等不良結局的發生風險增加約7.3%。褚梅艷等[33]研究發現抗生素使用時間>7 d明顯增加了近期臨床不良結局的發生風險。本研究回歸分析結果也顯示,近期臨床不良結局的發生與抗生素使用時間延長顯著相關,這與目前國內外研究結果一致。

生后早期抗生素長時間暴露與VLBW不良預后相關[12],且不必要的抗生素暴露還可引起兒童期哮喘和肥胖的發生[9-10],國內現有的早產兒抗生素調查數據顯示各中心的抗生素使用差異巨大,規范抗生素使用已成為新生兒科需要面對的嚴峻問題。本研究顯示通過優化抗生素管理、減少抗生素使用時間,在不增加近期臨床不良結局的情況下,腸外營養時間縮短,ROP發生率降低。本研究系單中心回顧性研究,樣本量尚小,有一定的局限性,未來有必要開展多中心、前瞻性研究。