論碣的文化表征與記憶重構

葛恒新

(臨沂大學文學院,山東 臨沂 276000)

關于碣的概念,漢代許慎最早對其進行了說明,在《說文解字·石部》中將其解釋為“特立之石”[1]804,但未闡明碣的具體形象。唐初,陜西陳倉山發現了10 個形狀似鼓的刻石,時人名為“石鼓”,而后世一些學者如唐蘇勖[2]、宋董逌[3]、明郭宗昌[4]等則稱其為“獵碣”。隋唐禮制文獻中亦提到碣,稱其是“圭首方趺”之形:“(官員)七品已上立碣,圭首方趺,上高四尺。”[5]清末民初,葉昌熾關注到學界將各種石刻混稱為碑的情況,并明確提出碣與碑形狀不同[6]。馬衡則認為碣的形狀在方圓之間,上小下大,與石鼓形狀相似[7]。現代金石學家如趙超、毛遠明等在做石刻分類時,均將碣從碑的概念中獨立出來。其中趙超將碣歸入刻石門類,與碑、墓志、摩崖等并列[8],毛遠明則明確提出碣是“上小下大,底面寬平,頂部渾圓,柱形直立,體積厚而首渾圓,或介于方圓之間的石塊”[9]。總體看來,雖然已有學者關注到碑、碣混稱的問題,并對碣的概念進行了辨析,但古今學界對于碣的概念尚未有統一認識,對其原始面貌、文化根源、歷史演變及文化內涵的探討也相對較少。鑒于此,本文嘗試從“碣”的文化概念出發,梳理碣類石的演變過程并分析原因,以期為研究碣文化的相關問題提供一種嘗試性思路。

一、靈石崇拜習俗與碣類石的起源

在青銅器和鐵器發明以前,石頭在人們的生活中發揮著十分重要的作用,被廣泛應用于取火、狩獵、農耕與防衛等活動中。其中某些形狀、顏色奇特或處于特殊自然環境中的石頭,更容易激發人們對自然的敬畏與恐懼心理,被認為是具有靈性的神圣之物,漸而成為人們崇祀膜拜的對象。如遼東半島、山東半島等地發現的形體高大的石棚遺跡,有學者研究認為其與安葬祖先[10—12]、祭祀神靈[13,14]或生殖崇拜[15,16]等習俗存在一定關聯。

進入青銅時代后,靈石崇拜這一原始的宗教性習俗被繼承下來。徐中舒先生的《甲骨文字典》卷九收錄了兩則甲骨文,一則為“己亥卜,丙貞,王侑石,在北,東作邑于之”(乙三二一二),另一則為“貞,戉侑石,一”(林一·二五·一二),同時指出:“古有拜石之俗,以石為神祇所附,故崇拜之。‘侑石’即拜石之祭。”[17]這是目前筆者所見關于中國靈石崇拜的最早記載。《周禮·小宗伯》中亦有先秦時期靈石崇拜的相關記載:“若大師,則帥有司而立軍社,奉主車。”鄭玄注曰:“社之主,蓋用石為之。”[18]以石塊象征掌管土地的重要神祇——社,足見靈石在當時人們心中的重要地位。

目前所見青銅時代石質遺存有窆石、監囿守丘刻石、石鼓和秦始皇刻石等。

窆石,現藏于浙江紹興大禹廟景區內(圖一),具體年代不詳,魯迅認為其“自秦以來有之”[19]。整體呈長橢圓形,上小下大,高2.04米,東西寬0.75米,南北厚0.6米,底圍2.28米,中圍2.22米,頭圍1.18米。據文字學家康殷考證,窆石是古代越族所崇祀的“土”,即社神[20]。

圖一 窆石(浙江紹興大禹廟景區藏)

監囿守丘刻石,戰國時期石刻,20 世紀30 年代發現于河北省平山縣,現藏于河北省文物考古研究院(圖二)。原石為一塊較大的河光石,長0.9 米,寬0.5 米,厚0.4 米,刻字2行19 字:“監罟尤(囿)臣公乘得,守丘丌(其)臼(舊)(將)曼敢謁后尗(俶)賢者”,內容與中山國王的守墓者有關[21]。

圖二 監囿守丘刻石(河北省文物考古研究院藏)

石鼓,戰國時期石刻,最初發現于陜西陳倉山,現藏于故宮博物院。共10 件,直徑約0.6 米,高約0.9 米,四面環刻籀文四言詩,內容與狩獵有關[22]。現存石鼓形狀并不完全相同,或呈鼓形,或近方柱形(圖三)[23]。

圖三 戰國石鼓(故宮博物院藏)

秦始皇刻石,為秦始皇東巡過程中祭祀名山時所立刻石,根據《史記·秦始皇本紀》記載,包括始皇二十八年(前219)所立嶧山刻石、泰山刻石、之罘刻石、瑯琊刻石,二十九年(前218)所立東觀刻石,三十二年(前215)所立碣石刻石和三十七年(前210)所立會稽刻石等7 處[24]242—260。現僅存泰山刻石、瑯琊刻石殘塊,均因殘損嚴重無法復原。據北宋劉跂記錄,泰山刻石形制為“似方而圓”,“四面周圍悉有刻字”[25]。

一些學者在考證上述石刻時將窆石、石鼓、秦始皇刻石稱為“碣”[7—9,26],那么“碣”是對這些形體較大的石刻的通稱嗎?

從文字釋義來看,《說文解字·石部》以碣為“特立之石”,而揚雄《方言》云:“物無耦曰特”[27],可知“特”是用以形容獨立存在的事物。宋徐鍇稱碣是“高舉之貌”[28]。清馬瑞辰認為《毛傳》訓桀為“特立”,與《說文》訓碣為“特立之石”義合,則碣含有“杰立”之意[29]。張舜徽對以“曷”為諧聲偏旁的“?”“楬”“碣”“竭”“揭”等字進行了分析,認為俱有“挺出”之意[30]。徐鍇、馬瑞辰、張舜徽均將“碣”訓為高高挺立的樣子,筆者由此推測許慎所稱“特立之石”是指一種單獨高聳的石頭。至于碣的具體特征,許慎未作詳細說明,可能與時人對于碣的認識較為清晰有關。前文所述早期石刻中,秦始皇刻石既符合許慎所說的“特立之石”的形象,又與許慎所處時代相去不遠,應即為許慎所說的“碣”,其主要形制特征是高直聳立。又據趙明誠《金石錄》“石鼓及詛楚文、泰山秦篆,皆麤石……石性堅頑難壞”[31]的記載可知,此類石刻質地較為堅硬。堅頑難壞。

值得注意的是,上述金石學家所考證的碣都是刻有文字的,應屬于時代偏晚的碣,或可稱為碣類刻石。在文字產生前,最原始的碣應是天然石塊,起源于原始先民的靈石崇拜信仰,是古人將天然的客觀存在物與天地神靈合二為一的互滲思維的一種表現形式[32],具有深刻的文化表征意義。

二、秦代政權表征與碣類刻石的祭祀地位

東周時期,碣在秦國的使用逐漸增多,并在靈石崇拜信仰的基礎上發展出了政權表征的新功能。

現存最早的碣類刻石是戰國時期的石鼓,其發現地陳倉山屬雍地,是秦國的宗教圣地。據胡建升考證,石鼓是上古時期華夏禮樂制度中神鼓崇拜系統的符號標志,銘文則是“石鼓神圣性質的一種變形書寫”,其所反映的神話結構與敘事性質與彝族古代先民原始宗教祭祀文獻《狩獵祭祀經》基本一致,應是秦王狩獵前祭祀活動中的神圣巫歌[33]。由此筆者推測,石鼓及其銘文可能在秦地的祭祀文化中扮演著某種特別的角色。

現存的10 件石鼓均有殘損,其中《車工》篇銘文保存較為完整[22]:

該篇主要描述了田獵者秦公獵求麀鹿的場面。這類由天子或王侯主導的田獵活動在先秦及秦代文獻中經常出現,如殷墟甲骨刻辭“庚午卜,貞:翌日辛,王其田,馬其先擒,不雨。”(《合集》27948)[34],《詩經》中的《駟》和《車攻》篇[35]以及睡虎地秦簡《日書》[36]等。統治階級進行大規模的田獵活動,一方面可以獲得祭祀神靈和祖先的祭品,同時也可以借機檢閱軍隊、炫耀武力,起到震懾諸邦的作用[37]。將帶有明確政治目的的活動刻寫在石鼓上,可見戰國時期的碣類刻石已經具備了政權表征功能。

到了秦代,碣類刻石被納入封禪祭祀儀式之中。秦始皇在統一六國之后進行了5 次東巡活動,巡行過程中對7 座名山進行了祭祀并分別立石。程章燦根據《史記·秦始皇本紀》的記載對這七處立石的不同稱謂作了分類:第一類稱“立石”,如嶧山、之罘;第二類先稱“立石”,再稱“刻所立石”,如泰山;第三類稱“刻石”,如東觀、碣石;第四類稱“立石刻”,如瑯琊臺、會稽,并提出“立石意味著當時并未刻上文字”的觀點[38]。由此似可推測“立石”與“刻石”屬于不同的禮儀程序,甚至刻字活動可能最初并非祭祀時的特定禮儀環節。所以在始皇二十八年(前219)東巡之初,在嶧山、泰山、之罘三山只進行了立石活動。但在始皇和秦臣看來,立石并不足以彰顯始皇“禽滅六王”“平一宇內”“同書文字”“端平法度”“作立大義”的盛德與功績,因此同年在瑯琊臺立石時刻上了文字,并對泰山立石進行了補刻,之后在東觀、碣石、會稽立石時均進行了刻字,旨在“表垂常式”,“光垂休明”。

秦始皇刻石的銘文涉及秦代政治、經濟、文化、風俗等多方面內容,結構大致如下:首先歌頌始皇兼并六國、統一天下的赫赫之功,其次陳述始皇建立秦朝后“憂恤黔首”“建定法度”的勤政之德,最后稱頌始皇新政使得“諸產繁殖”“事業有常”“各安其宇”,實現了“孝道顯明”“人樂其則”“經緯天下”的圣德之治[24]243—262。從最初的立石以通感神靈,到刻字記錄與宣揚秦始皇的德政和功績,碣在秦代被賦予了精神和政治上的雙重文化內涵,碣刻字傳統也由此基本形成。

值得關注的是,東周時期諸侯國主要以青銅為載體刻寫銘文,為什么秦始皇會在青銅器之外又選擇碣作為國家祭祀的禮器呢?筆者認為可以從以下兩個方面來考慮。

一方面,秦人始終維持著石文化的傳承。秦國是東周時期新建立的諸侯國,所統轄的西北地區在文化、經濟等方面較中原地區落后,青銅鑄造技術較不發達[39]。而從秦公大墓出土的秦景公四年(前573)石磬[40]、雍地石鼓(前770-前221)、秦惠王時期(前337—前311)的《詛楚文》石刻[41]到秦始皇刻石(前219—前210),可以看到石文化貫穿于秦文化的各個時期。秦始皇選擇沿襲秦文化中的立石傳統,以碣為載體開展祭祀活動,不僅可以凸顯秦國的石文化傳統,還可以再現碣“增天之高,冀近神靈”[24]243的原始功能。

另一方面,碣具有凝聚民心、鞏固秦統治的重要作用。讓“社會秩序下的參與者具有一個共同的記憶”[42],是獲取民心的重要措施。祭祀靈石本身是民間普遍開展的信仰活動,秦始皇采用碣祭祀,也是對百姓集體記憶、集體需要、集體情感的應答。此外,秦始皇刻石還拓展出碣歌功頌德、昭示天命的新功能。秦始皇在東巡過程中將大一統的功績刻在靈石上昭告天下,借助封禪祭祀儀式,強調自己是受命于天的“神明之主”,正可謂“封禪者,天子受天明命,致太平,以告成于天”[43]。因此,立于七座高山之巔的碣,也可以看作是秦文化或秦始皇本人的標志,其上接天命、下控領土的政治表征意義不言而喻。

綜上,根植于遠古信仰和民間習俗的文化土壤,碣成為秦統治者的權威表征物。秦朝建立后,碣類刻石被正式列入國家祭祀儀式,成為彰顯皇帝豐功偉績、新政權威的書寫載體,由民間的祭祀對象上升為統治階級的政權表征物。

三、碣的文化記憶與重構

秦朝以降,碣漸漸淡出了歷史舞臺。梳理文獻發現,兩漢至魏晉時期記錄的碣僅有西漢武帝泰山立石[44]、西漢末年龔勝墓墓碣[45]、東漢順帝永和二年(137)裴岑紀功刻石[46]、東漢桓帝延熹三年(160)江原長進德碣[47]、《后漢書·趙岐傳》中提到的墓前“立一員石”[48]、孫吳天璽元年(276)禪國山刻石(圖四)和天發神讖刻石[49]等7 例。其中,漢武帝泰山立石、孫吳禪國山刻石和天發神讖刻石與秦始皇東巡立石性質相似,表明魏晉時期碣仍具有一定的國家政權象征意義。

圖四 禪國山刻石(江蘇宜興市善卷鎮藏)

隋唐時期,碣以“圭首方趺”的形象出現。《隋書》載:“三品已上立碑,螭首龜趺。趺上高不得過九尺。七品已上立碣,高四尺。圭首方趺。”[50]《大唐開元禮》載:“凡立碑,五品已上螭首龜趺,高不得過九尺。七品已上立碣,圭首方趺,上高四尺。”[5]根據《說文解字》,圭首有圓形和“剡上”即尖形兩種形制[1]42,1214,故而“圭首方趺”的碣應指上部或圓或尖、下有方趺的石刻。在東漢時期,這類形制的石刻均被稱為“碑”,碑陽或碑額均有自名,如鄭固碑、肥致碑、孔宙碑。按照上述許慎關于“圭”的解釋,這類尖首或圓首的碑可以合稱為“圭首碑”。那么,圭首碑自何時起被稱作“碣”?是否有尖首和圓首兩種形制?在隋唐禮制中又扮演著什么角色?這些問題均需要我們加以考察。

秦朝滅亡后,碣的使用逐漸減少,東漢以后,又出現了石碑、墓志、造像記、經幢等不同類型的石刻。到了魏晉時期,人們開始使用“碑”的廣義概念,即將所有種類的石刻統稱為碑。如對于《史記》記載的秦始皇三十五年(前212)在東海上朐界中所立石刻[24]256,晉王隱在《晉書·地道記》記載為“(徐州東海郡)海中去岸百九十步,有秦始皇碑,長一丈八尺,廣五尺,厚八尺三寸。一行十三字,潮水至,加其上三丈,去則三尺見也”[51],將其稱為“碑”。然而,從《晉書》的描述來看,該石刻應為略加雕琢的天然摩崖,名之為“碑”似有失妥當。由此也可以看出,隨著文化語境的變更,碣的歷史面貌逐漸變得模糊,以致在晉代人們就已經不太了解其形制和原始涵義了。梳理目前所見文獻,《隋書》最早以“碑”名碣,這或可看作是唐初前后的一段時期內文人對碣這一文化現象所作的重新詮釋,即對碣的文化重構。

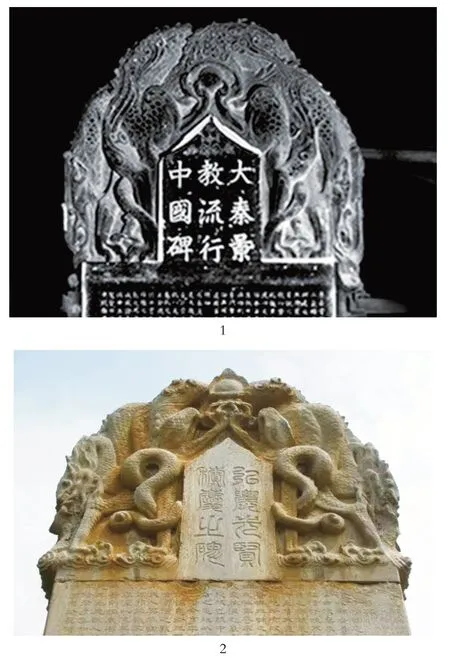

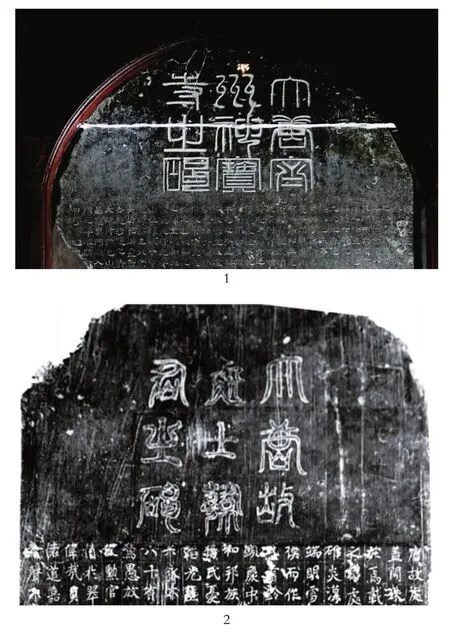

那么隋唐禮制中涉及的“圭首”碣是否包含尖首和圓首兩種形制呢?據現存的升仙太子碑、大秦景教流行中國碑、楊珣碑(弘農先賢積慶之碑)等唐朝碑刻來看,碑首為蟠螭盤結中寓一剡圭狀額的式樣(圖五),或可認為是圭首碑中的尖首形制與螭首的結合,也即《隋書》《開元禮》中“五品已上”官員所立之碑的碑首。而自名為“碣”的碑刻多為圓首形制,如大唐齊州神寶寺之碣、唐故處士韓君之碣(圖六)。將形制相對簡單的圓首方趺碑指稱為碣,一方面是因為魏晉以來碑的范疇不斷擴大,幾乎囊括了所有種類的石刻,另一方面則是由于當時碣的面貌已經模糊,而圓首方趺碑與人們文化記憶中的碣有某些共同之處。如唐初李賢在注《后漢書》“封神丘兮建隆嵑”時云“方者謂之碑,圓者謂之碣”[52],用方與圓的外在特征對碑與碣進行了區分。這從側面表明在唐代文人看來碣的最大特征是具有圓之形,并以此為依據稱圓首碑為碣。

圖五 唐代螭首碑

圖六 唐代圓首碣

碣是遠古社會靈石崇拜習俗的孑遺,從秦代到隋唐,它的形象和文化內涵不斷被改造或重構,但為何發展到了后期,唯有“圓”的文化內涵被承襲了呢?筆者認為可以從以下兩個角度進行解釋:一,從類比思維來看,中國自古以來就存在尚圓的思維模式,認為“圓為規以象天”[53],并逐漸發展為對“圓”這一文化符號的崇拜與運用,祭祀圓形之石便是尚圓文化的表現之一;二,從藝術心理來看,“波浪線和蛇形的曲線之所以比直線美,就在于它滿足了人們追求新穎變化的審美心理”[54],圓的曲線美符合人們的普遍審美取向。

綜上,隋唐時期人們按照對碣圓形的主觀理解將圓首方趺碑指稱為碣,用于代表中層官員的社會地位,重構了碣的形象和文化內涵,并通過《大唐開元禮》《唐六典》《唐會要》等典制固定下來。此后歷朝歷代基本上都沿襲了隋唐的碑碣等級制度,只是在具體規定上略有不同,如明洪武年間規定:“五品以上用碑,龜趺螭首;六品以下用碣,方趺圓首。”[55]對比禮制中關于碑與碣的記錄,可以發現碣的圓首形制是相對于螭首碑而言的,所以重構的碣在本質上屬于碑,與漢代以前的碣相比,無論是內涵還是外延,都已經發生了變化。這也使得后代學者無法對碣的早期面貌有較為清晰的認識,如南宋金石學家洪適在對江原長進德碣進行研究時,雖題名作碣,卻又在跋語中稱之為碑[47]。

其實,對于魏晉以來的人們而言,碣不再是一個具象的實體,而是原始靈石崇拜文化的隱喻符號,一個可以與遠古文化保持聯系的精神紐帶,通過這個紐帶,后人可以在情感和文化上與祖先緊密地聯結在一起。所以,不論是秦皇漢武封禪祭祀時所使用的碣類刻石,還是隋唐禮制中重構的碣,都是在承續歷史知識經驗的基礎上關照現實社會的文化需要而產生的,既保存、闡釋、發揮了碣的民間信仰和傳統價值觀念,又促進了新時期的文化創新與發展。

結 語

碣是原始社會靈石崇拜的產物,早期形制是高直聳立的堅頑巨石,到了春秋戰國時期,被有著石文化傳承的秦國重新利用起來,逐漸被賦予了政權表征功能。秦代,碣刻字傳統基本形成,并成為國家祭祀儀式中的重要組成部分,被賦予了精神和政治上的雙重文化內涵。魏晉以后,碣名存實亡,雖然隋唐禮制將圓首方趺形制的石刻稱為“碣”,但與秦漢時期的碣相比,無論是內涵還是外延都已經發生了變化,這種碣在本質上是碑。因此,學界在研究古代石刻時,應當注意對碑與碣進行區分。

當然,不論是原始社會神靈的象征,秦代國家政權的表征,還是隋唐時期重構的“碣”文化,都是基于靈石崇拜這一遠古習俗演變而來的,靈石信仰是碣文化在不同時期為適應社會環境而不斷重構的一根主軸。碣的發展歷程也在一定程度上表明,在人類文化發展的進程中,由先人們所建構的文化不斷被后世人們記憶,同時也不斷被遺忘,只有那些對民族文化產生深刻影響的文化記憶會被保留下來,成為后世重構文化的歷史根基,并且在不同階段、通過不同方式得以解構、重塑,從而為新文化的產生與發展奠定堅實的基礎。