鐵路安全遙感新技術動態監測

杜玉柱

(山西水利職業技術學院,山西 運城 044000)

作為國家重要的基礎設施,鐵路是國民經濟的大動脈,在整個交通運輸體系中發揮著重要作用。近年來,中國鐵路發展取得了舉世矚目的巨大成就,截至2018年底,全國鐵路營業里程已達13.1萬km以上;中國已經擁有世界上最大和最現代化的高速鐵路網,高速鐵路的運營里程超過29 000 km。列車速度的提高和大量新設備、新技術的使用,對處理突發事件、確保鐵路運輸安全提出了越來越嚴格的要求[1]。

我國鐵路一直非常重視生產安全,鐵路建設、運營、維護等已具備一套基本完備的規章體系,鐵路內部安全管理有序、基本可控。但鐵路外部安全環境隨機多變,易受各種條件影響,已成為影響鐵路運營安全的主要風險之一[2]。

鐵路環境安全動態監測對于預防各類潛在的鐵路事故、消除事故對鐵路運輸和社會的影響、最大限度地減少各類損失、確保鐵路的安全運行至關重要。本文開展多源數據支持下的鐵路環境安全動態監測研究,針對鐵路沿線地質災害監測與評估、侵占鐵路用地監測、壓覆鐵路違規采礦等幾種典型應用設計監測方案,進行試驗測試。

1 鐵路外部安全環境分析

鐵路外部安全環境主要指在鐵路自身運輸空間之外,直接或間接威脅運輸安全的沿線周邊外部環境總稱,包括社會環境和自然環境[3]。鐵路設施設備均置于公共場合之中,不可避免會受自然環境和社會環境的影響。

1.1 自然環境影響

我國鐵路遍布在不同地質條件的各類區域,我國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一[3]。影響鐵路安全的自然災害包括大風、降雪、降雨、雷電、地震、泥石流、洪水、落石等。

1.2 社會環境影響

隨著鐵路沿線經濟的發展、城鄉居民數量的增多,人為因素對鐵路安全環境的影響越來越大。易對高鐵安全構成威脅的社會活動主要包括:

(1)在鐵路線路兩側搭建彩鋼瓦、塑料大棚等輕飄物,上線易影響接觸網安全。

(2)在鐵路線路兩側規定范圍內取土、挖沙、挖溝、采空作業、抽取地下水等活動,易造成路基、橋梁沉降。

(3)鐵路沿線易有高大廣告牌、樹木及其他懸掛物,在各種惡劣天氣下,可能傾倒侵入鐵路限界或倒伏于鐵路上,嚴重影響鐵路安全。

1.3 鐵路沿線外部環境安全監測現狀分析

目前,鐵路安全環境監測和管理工作主要由鐵路工務段承擔,鐵路工務段管轄土地多、鐵路里程長、范圍廣,外部環境涉及面廣、隨機性強,與此同時人員配備、各方的支持力度并不能滿足需求,對鐵路沿線外部環境安全隱患無法實行有效的實時監管、監控[4]。

鐵路線路里程長,巡視人員以周期分區段對線路進行巡視,發現、處置及匯報具有一定程度滯后性;違章搭建、偷倒渣土、垃圾,非法施工常利用夜間、周末及節假日,發現時已成既有隱患;鄰近營業線施工審批流程一般周期較長,流程也較復雜,地方工程上的進度要求和較長的審批周期之間存在矛盾,偷干的可能性較大。

2 各類遙感監測技術對比分析

近年來遙感GNSS、分布式光纖監測及GIS等技術發展迅速,對于鐵路環境安全動態監測都有著積極作用。

2.1 適用監測技術

2.1.1 衛星遙感監測技術

隨著空間技術、信息技術和計算機技術的快速發展,地球遙感技術在空間和時間分辨率方面發展迅速,目前民用衛星的空間分辨率可以達0.5 m,在軌重復時間可以達1~6 d,差分干涉雷達技術(D-InSAR)甚至可進行毫米級的地表沉降監測[5]。利用衛星遙感技術進行鐵路環境安全勘察、評估監測是必然發展趨勢[6]。

2.1.2 GNSS監測技術

GNSS可在全球任何位置為用戶提供24 h全天候的三維坐標和速度信息,目前主要有GPS、BDS、GLONASS和Galileo 4大衛星導航系統。其中,BDS是由中國獨立建造和運營的衛星導航系統。隨著接收機性能的提高和數據處理技術的進步,GNSS相對定位的精度可達毫米級,這種技術已成為變形監測的重要工具,因為它在測站間無需通視,不受氣候條件影響,且具有高度自動化的特點[7]。

2.1.3 無人機航測技術

無人機航測技術是指利用小型無人機作為飛行平臺,利用數碼相機獲取目標區域的影像,通過攝影測量方式獲得目標地理信息數據。無人機航測技術機動靈活、高效快速,已在多領域廣泛應用,現主要應用于土地利用動態監測、應急救災測繪等方面[8-9]。

2.1.4 視頻監測技術

隨著計算機、網絡和圖像處理及傳輸技術的快速發展,視頻監控技術也有了很大的發展。視頻監控因其直觀、準確、及時和信息內容豐富的特點而被應用于多種場景。

2.1.5 分布式光纖監測技術

分布式光纖監測技術是利用光與光纖材料發生作用而產生散射的特性,完成光纖線路振動、溫度、應變的監測,從而獲取目標的安全狀態[10]。該技術是近年來興起的新型傳感技術,可以用較低的成本,實現高精度、長范圍的監控測量,其他技術難以做到[11]。

2.1.6 地理信息分析技術

GIS在數據收集、整理、分析時能充分顧及數據的空間性和時態性,利用其疊加分析、領域分析及風險評判模型等分析功能可以分析安全隱患的危險性及其影響范圍,實現鐵路環境安全隱患的監測預報[12]。

2.2 適用性分析

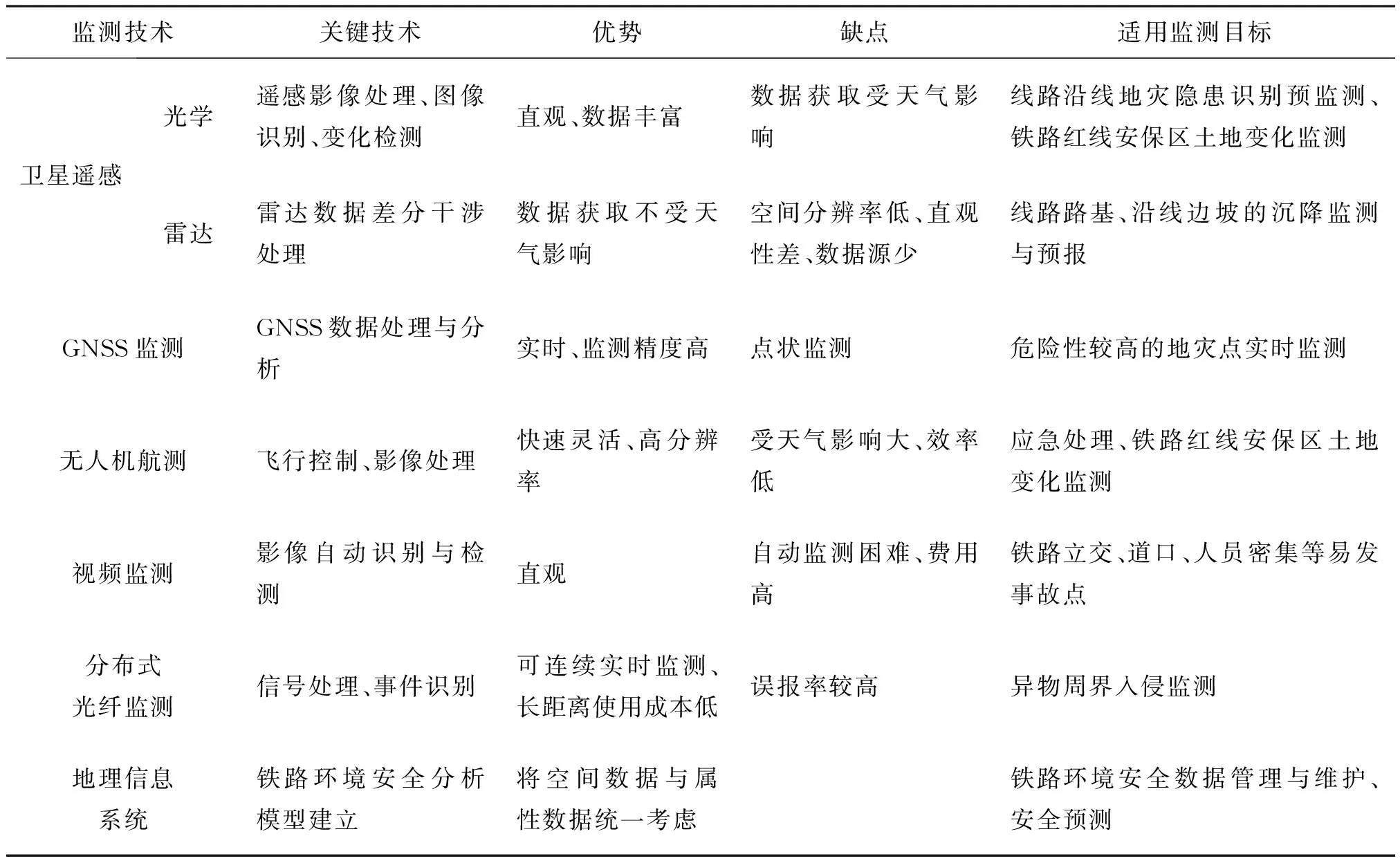

為設計科學、合理的鐵路環境安全動態監測的解決方案,對各項技術的特點及適用范圍進行對比分析,各項技術對比見表1。

表1 各項技術對比

3 基于遙感新技術的鐵路環境安全動態監測解決方案

3.1 方案制定

對鐵路環境安全動態監測的需求進行分析,根據安全隱患的原因、事件突發性、危害程度及作用范圍等因素,可將其分為3種類別:鐵路沿線地質災害評估與監測(Ⅰ類)、鐵路土地紅線及安全保護區內土地利用情況監測(Ⅱ類)、線路異物入侵監測(Ⅲ類)。鐵路環境安全監測對象分類見表2。

表2 鐵路環境安全監測對象分類

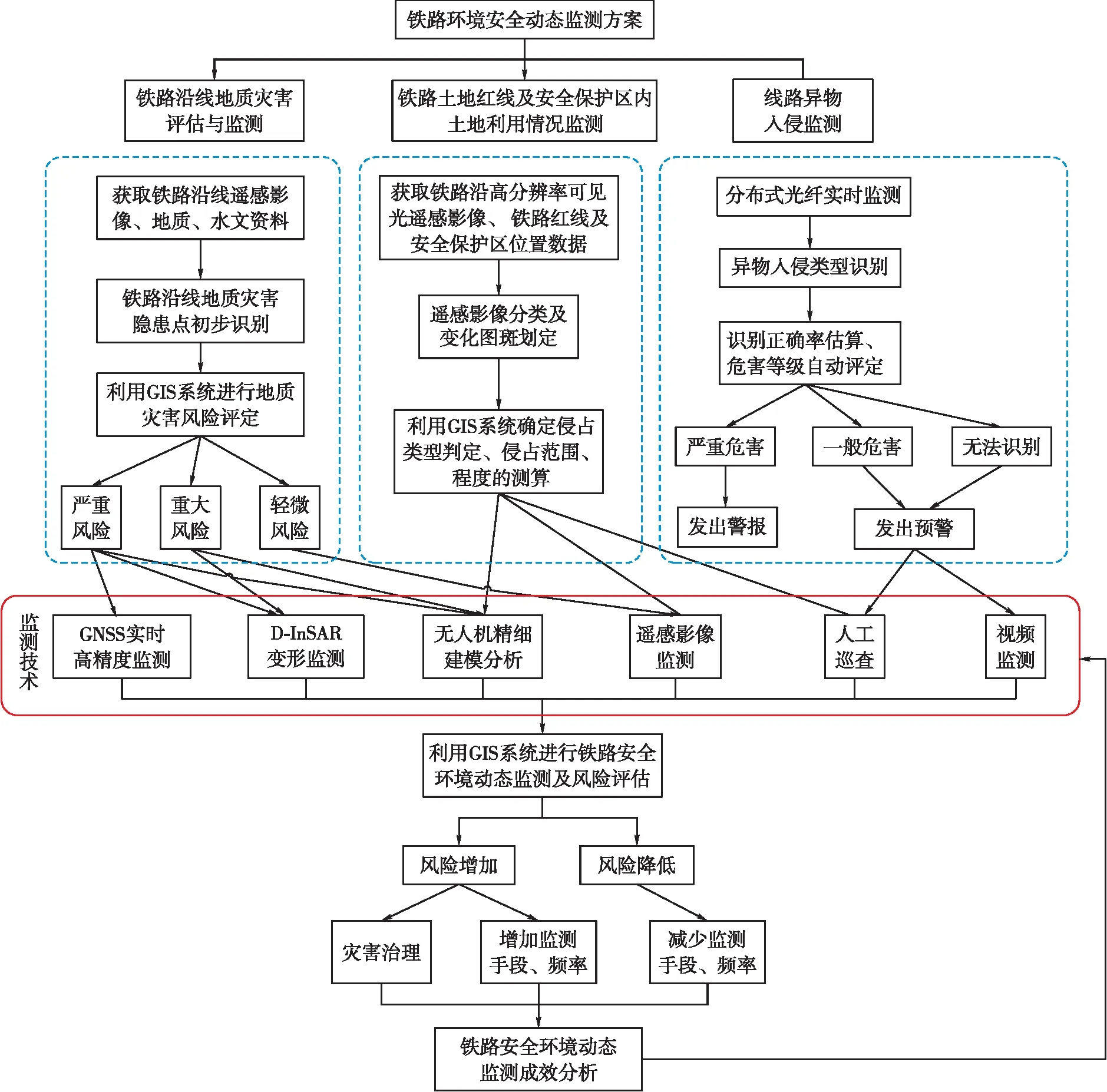

結合各項監測技術的特點,指定的鐵路環境安全動態監測技術方案如圖1所示。

圖1 鐵路環境安全動態監測技術方案

3.2 試驗測試

選取某既有鐵路20 km公路段為試驗段,開展鐵路環境安全動態監測試驗,該試驗段內共計3個車站,途徑5個村莊,跨越1處公路和2處河道。沿線有大橋3座、隧道3座、涵洞多個,并有高大邊坡3處。試驗中,對試驗段的衛星遙感數據進行收集,并布設視頻監測設備、GNSS監測設備及分布式光纖傳感器等監測設備。

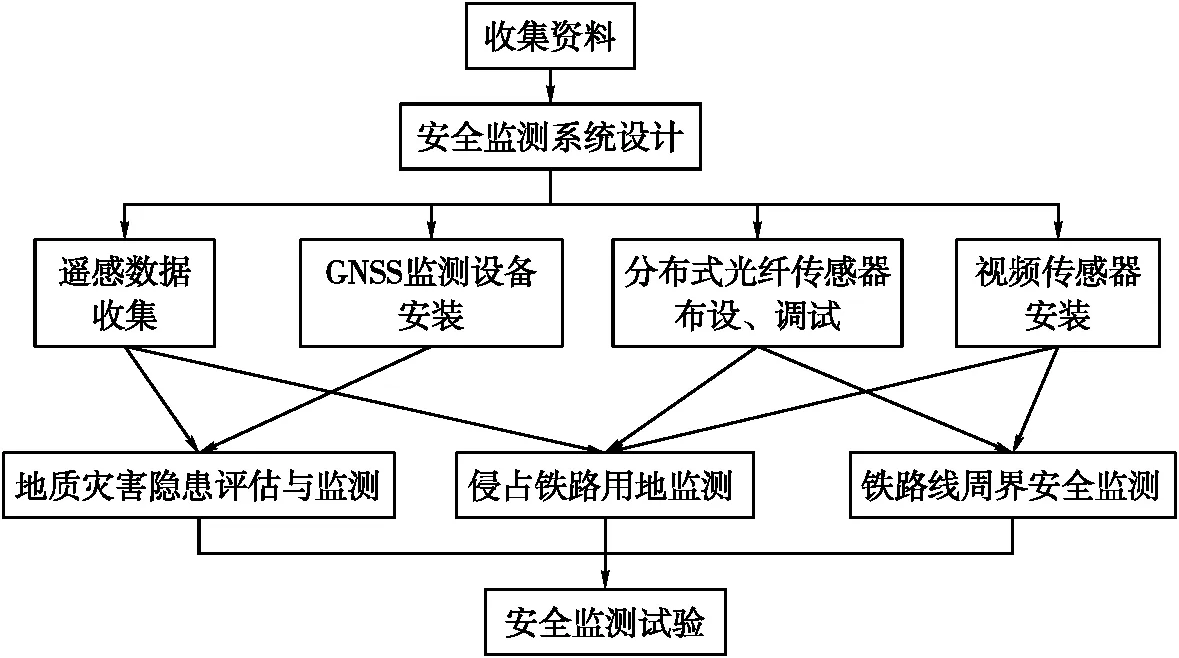

3.2.1 試驗總體方案設計

試驗技術路線如圖2所示。

圖2 試驗技術路線

3.2.2 主要試驗設備與數據

(1)衛星遙感數據。收集1期的Pleiades衛星(0.5 m分辨率)、多期的Sentinel-2衛星(10 m分辨率)影像數據和Sentinel-1衛星雷達數據,進行鐵路沿線地質災害評估與監測(Ⅰ類)、鐵路土地紅線及安全保護區內土地利用情況監測試驗(Ⅱ類)。

(2)GNSS監測設備。GNSS自動位移監測系統由3臺高性能GNSS接收機、移動網絡通信模塊和數據處理平臺組成。其中,1臺GNSS接收機為基準站,2臺為監測點進行模擬測試。GNSS自動位移監測系統實現全天候的自動化位移監測、實時數據分析和預報警[13-14],利用該系統進行鐵路沿線地質災害評估與監測(Ⅰ類)試驗。

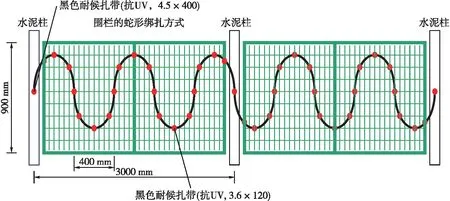

(3)分布式光纖傳感器。分布式光纖傳感器布設方案:在鐵路沿線綠色防護網上布設振動光纜[15],當人或動物直接觸碰光纜或圍欄周圍有機械施工時,光纖設備會通過分析處理,智能識別且判斷出不同的外部干擾類型。如光纜或圍欄附近發生攀爬圍欄、挖土機、打樁機等危害行為或天氣,以及火車通過等干擾行為時,光纖設備均會自動分析干擾類型,并進行智能處理,實現系統預警和實時報警,從而達到安防報警的效果。分布式光纖傳感器主要進行線路異物入侵監測(Ⅲ類)。

光纖布設方式如圖3所示。光纖按此方式進行綁扎(圓點為綁扎點)。

圖3 光纖布設方式

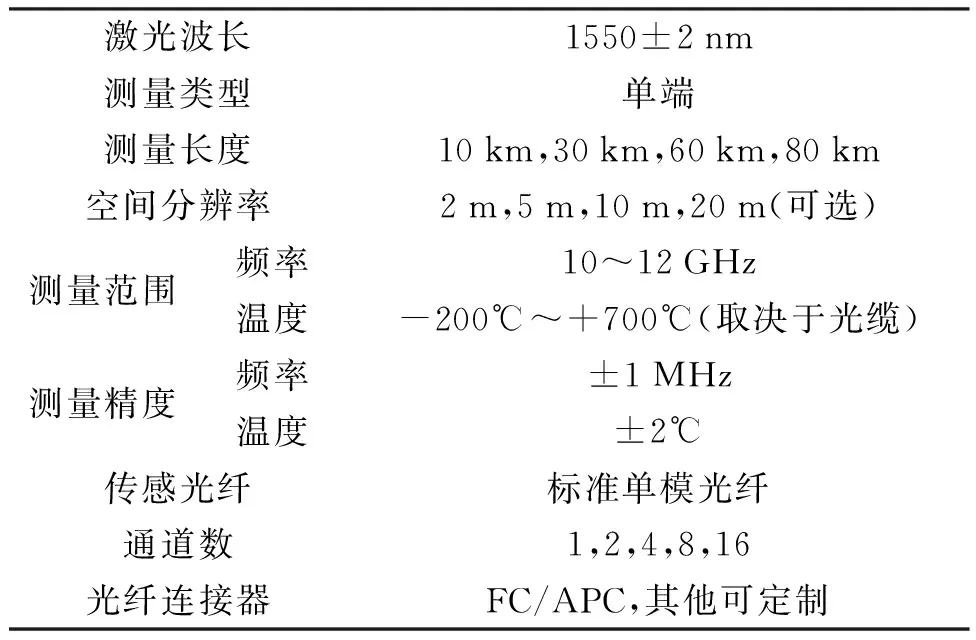

試驗采用光纖監測儀的技術參數見表3。

表3 光纖監測儀的技術參數

(4)視頻監測設備。選用海康威視的網絡高清高速智能球機(型號:iDS-2DF8437I5X-A/SP)作為試驗視頻監測設備,該產品具有以下功能:2560×1440@60fps高清畫面輸出、照射距離最遠可達500 m、支持水平360°旋轉、事件抓圖、巡航功能、人臉抓拍等。主要進行鐵路土地紅線及安全保護區內土地利用情況監測(Ⅱ類)、線路異物入侵監測(Ⅲ類)兩類安全監測。

3.2.3 典型安全事件監測測試

試驗設備安裝、調試,以及衛星數據收集、處理完成后,分系統進行典型安全事件的監測測試,具體如下:

(1)侵占鐵路用地監測。按照侵占鐵路用地事件的特點,分別采用靜態監測、動態監測兩種方式進行測試。

靜態監測為利用多期衛星影像進行變化圖斑提取,再利用人工實地查驗的方式進行檢驗。動態監測采用在鐵路安全保護區內進行機械作業、人工取土和翻越圍護網等模擬違規活動,利用分布式光纖傳感器進行實時監測,對誤報率、漏檢率進行統計。靜態監測侵占鐵路安全保護區用地的測試結果見表4。經統計,靜態監測總體正確率為90%,漏檢率為25%,誤報率為8%。對于面積大于50 m2的侵占用地,監測正確率為100%。

表4 靜態監測測試結果統計

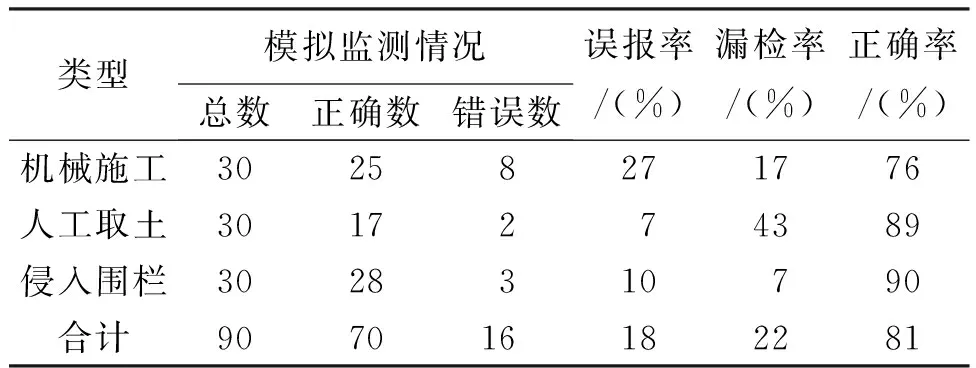

動態監測鐵路安全保護區內違規施工、侵入圍欄的測試結果見表5。經統計,動態監測總體正確率為81%,漏檢率為22%,誤報率為18%。對于人工取土的漏檢率較高,對侵入圍欄的監測正確率可達90%。

表5 動態監測測試結果統計

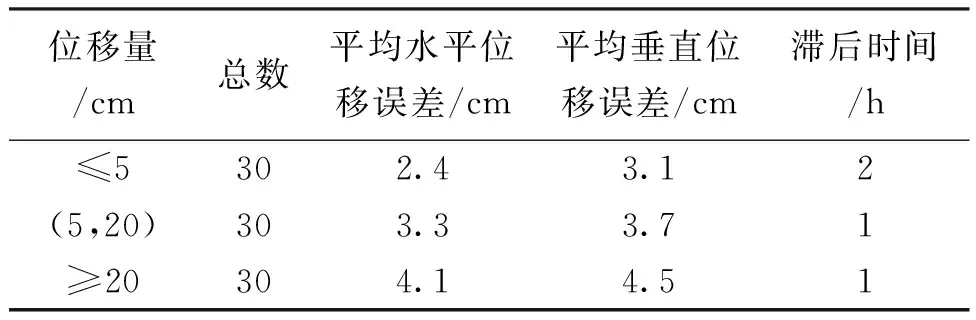

(2)地質災害隱患點自動位移監測。利用布設的GNSS變形監測設備進行位移監測測試,測試采用人為移動GNSS監測站模擬變形的方式進行測試自動位移監測的精度、延時。測試結果見表6。經統計,對于小于5 cm的變形量,監測滯后時間為2 h;對于大于5 cm的變形量監測滯后時間為1 h。

表6 GNSS位移監測測試結果統計

3.2.4 試驗期間特殊問題處理

(1)分布式光纖與視頻聯動試驗。當分布式光纖在某一特定位置發現有入侵且產生報警時,會把位置信息通過線路里程、左右側描述的方式上傳至監測系統;監測系統則將入侵點的位置信息轉換成對應的地理坐標,然后計算該入侵點與最近攝像頭之間的相對位置關系,以此確定聯動攝影頭的轉動角度并將相關信息發送給攝像頭。攝像頭在接收到信息后則會驅動轉到對應角度,從攝像頭視頻上即可查看對應報警位置點的實時情況,從而實現分布式光纖與視頻聯動的功能。

(2)分布式光纖誤報率控制。采用分布式光纖傳感器進行鐵路周界入侵防護時,過高的誤報率是制約其實際應用的主要因素。為在不增加漏報率的同時降低誤報率,在測試中采取了以下措施:①根據實際環境分段設置閾值,有效降低周邊環境的影響;②通過光纖與視頻聯動,建立入侵事件模型庫,提高識別率;③設置適當延時報警,解決火車正常經過防區引起的誤報。

3.2.5 監測系統測試

經3個月的測試,利用衛星遙感數據有效識別鐵路沿線地質災害隱患2處,采用GNSS可以實現毫米級位移(模擬測試)監測。通過遙感影像監測到在鐵路安全保護區內違規私搭棚房1處。能夠實現對人員翻越封閉網侵入鐵路、臨近鐵路線大型機械施工(模擬測試)的實時監測,報警延時優于5 s。利用Web GIS系統能實現跨平臺的實時監測服務。

4 結 論

本文探索綜合運用遙感新技術、安全監測新技術及地理信息技術等,構建鐵路安全環境動態監測體系,能夠有效提高鐵路安全環境監測和管理水平。確定了鐵路環境安全監測綜合解決方案并有以下優點。

(1)利用衛星遙感數據,可以對鐵路沿線大范圍的地災隱患進行識別和排查。

(2)利用GNSS監測技術,可以實現重點隱患點的全天候、高精度變形監測。

(3)利用分布式光纖傳感器監測技術,可實現鐵路周界實時異物入侵動態監測。

(4)利用GIS、大數據分析技術可構建鐵路環境安全風險評價模型,提高環境安全的識別與預警能力,能夠提升預警判識能力,為自然環境災害預防和應急處置提供支持。