“3+1”膀胱功能恢復法在前列腺增生術后患者中的應用效果

梁美玲,劉桂芳

(南華大學附屬第二醫院,湖南 衡陽 421001)

前列腺增生也稱為良性前列腺增生(BPH),是一種常見的男性疾病。該病通常發生于40 歲以上的男性,并隨年齡的增長而增加[1]。前列腺是男性生殖系統中的一部分,位于膀胱下方,圍繞尿道。當前列腺增大時壓迫尿道,患者可能會出現尿頻、尿急、夜尿增多以及排尿困難等癥狀[2]。隨著病情的加重,還可能出現尿流變弱或停滯,尿殘余感,尿失禁等癥狀。此外,前列腺增生也會導致一些并發癥,例如尿路感染,由于儲留尿液易滋生病菌,易導致細菌感染。尿路梗阻也是常見的并發癥,主要是由于前列腺肥大壓迫泌尿道而導致[3]。目前認為該病的發生與生殖激素水平的變化、前列腺組織細胞增生、炎癥反應等因素密切相關[4]。治療前列腺增生主要采用手術治療方式,包括經尿道前列腺電切術(TURP)、前列腺熱療(TUMT)、激光前列腺切除術(PVP)等[5]。目前前列腺增生術后的康復訓練主要是通過物理手段強制訓練患者的身體,可以改善肌肉張力、肌肉力量、關節的靈活性等,但不利于身體自主調節機能的恢復。“3+1”膀胱功能恢復法是近年來發展起來的一種新型干預方法,目前已經應用于膀胱腫瘤、神經源性膀胱、膀胱憩室等多種膀胱功能障礙疾病的治療中。本研究探討“3+1”膀胱功能恢復法對前列腺增生術后患者的應用效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年10月—2022年1月收治的良性前列腺增生患者112 例,均行經尿道前列腺電切術,根據隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組56 例。觀察組年齡(64.19±6.04) 歲,病程(4.28±0.32) 年,前列腺體積(63.82±6.59) cm3;增生程度:Ⅰ度增生18 例,Ⅱ度增生27 例,Ⅲ度增生11 例。對照組年齡(63.92±6.12) 歲,病程(4.31±0.36) 年,前列腺體積(64.12±6.01) cm3;增生程度:Ⅰ度19 例,Ⅱ度25 例,Ⅲ度12 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入及排除標準

納入標準:患者均符合良性前列腺增生診斷標準[6];患者均行經尿道前列腺電切術,且手術由同一組醫師完成;患者均存在尿頻、尿急、夜尿增多或排尿困難等癥狀;患者及家屬對本研究均知情同意。

排除標準:患者合并前列腺癌或膀胱癌;合并膀胱攣縮或尿道狹窄;合并凝血功能障礙;既往有泌尿系統手術史;存在麻醉禁忌證或無法耐受手術。

1.3 方法

對照組給予術后常規護理干預措施。術后監測患者生命體征變化情況;給予常規抗感染治療,做好膀胱沖洗和導尿工作;進行盆底肌訓練、會陰和肛門收縮訓練,訓練強度以肛門收縮感覺到強有力為宜;指導患者進行肛門括約肌訓練,同時松弛腹肌,指導患者進行膀胱訓練;記錄患者每日排尿情況。

觀察組在此基礎上實施“3+1”膀胱功能恢復法干預。第一階段:定時排尿。無論是否有尿急感,每隔3 h鼓勵患者排尿一次;排尿時不要過于用力,放松身體,盡量將膀胱排空;逐漸培養患者定時排尿的習慣,緩解膀胱的過度充盈;指導患者掌握計算攝入液體量和食物量方法,記錄輸液量和尿量。第二階段:憋尿練習。患者排尿前要通過肛門收縮肌肉暫停排尿,每次暫停10~20 s,然后開始排尿,這個過程中應放慢排尿速度;幫助緩解膀胱過度充盈的緊迫感,增強盆底肌群的收縮能力。第三階段:盆底肌群鍛煉。利用按摩器、中藥陰道球等器械為患者進行肌肉松弛和減壓練習,幫助患者提高盆底肌群的收縮能力和控制能力。患者盡量快速地進行肌肉收縮,每次收縮約2~3 s,控制收縮肌肉的時間,使其盡量延長,訓練時患者需收縮腹直肌。第四階段:藥物治療:膀胱過度充盈的患者,常常伴有尿急、尿頻等癥狀,可采用抗膽堿能藥物,如硫酸阿托品等,緩解癥狀,幫助恢復膀胱正常功能。本研究選取非那雄胺片(河北元森制藥有限公司生產,國藥準字H20060300,規格:每片5 mg)口服,每次1 片,每日2 次。兩組患者均持續干預三個月。

1.4 觀察指標

比較兩組患者臨床相關指標,包括進食時間、肛門排氣時間、下床時間、尿管留置時間、膀胱沖洗時間和住院時間。

比較干預前和干預3 個月后,兩組患者尿動力學指標。采用尿流動力學檢測儀檢測患者最大尿流率(Qmax)和最大尿流率時逼尿肌壓力(PdetQmax)。

比較兩組患者泌尿系統感染控制情況。分別于術后1個月和術后3個月行尿常規檢查,觀察兩組患者白細胞計數。

比較兩組患者并發癥情況。包括膀胱痙攣、尿失禁、術后出血、電切綜合征、術后感染。

使用滿意度評價器調查患者對護理干預措施的滿意程度,包括非常滿意、一般滿意和不滿意。滿意度=(非常滿意+一般滿意)例數/總例數×100%。

1.5 統計學方法

2 結 果

2.1 兩組臨床相關指標比較

觀察組患者進食時間、肛門排氣時間、下床時間、尿管留置時間、膀胱沖洗時間和住院時間均明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.001)(見表1)。

表1 兩組患者臨床相關指標比較

2.2 兩組患者干預前后尿動力學指標比較

干預后觀察組患者Qmax高于對照組,PdetQmax低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

表2 兩組患者干預前后尿動力學指標比較

2.3 兩組患者尿常規白細胞計數比較

觀察組患者術后1 個月和術后3 個月尿常規白細胞計數均少于對照組,差異有統計學意義(P<0.001)(見表3)。

表3 兩組白細胞計數比較 單位:×109/L

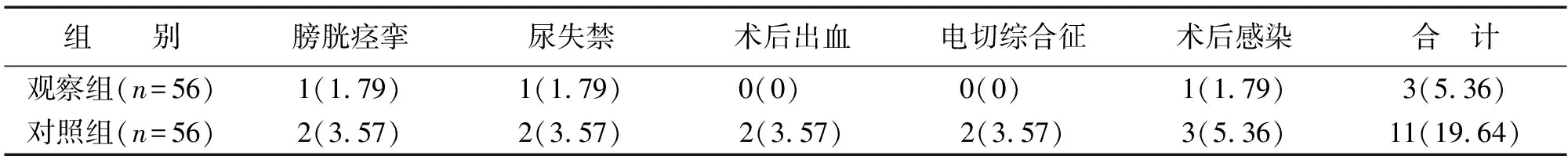

2.4 兩組患者并發癥發生率比較

觀察組患者并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.224,P=0.022)(見表4)。

表4 兩組患者并發癥發生率比較 單位:例(%)

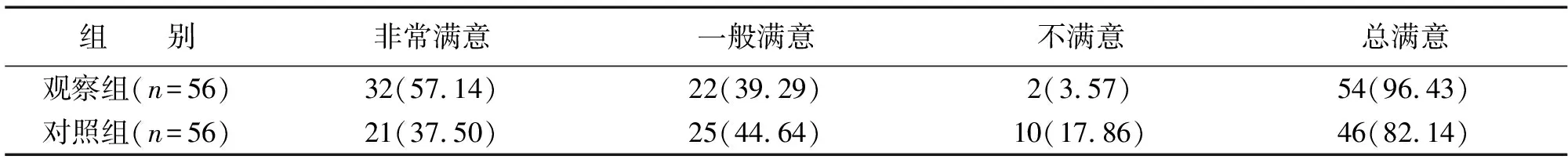

2.5 兩組患者護理滿意度比較

觀察組患者護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(χ2=7.808,P=0.020)(見表5)。

表5 兩組患者護理滿意度比較 單位:例(%)

3 討 論

前列腺增生的發病機制是多方面的,其中包括激素水平異常、神經因素的作用、細胞內信號轉導的異常、氧化應激和炎癥反應等[7]。前列腺組織的生長發育與雄激素水平密切相關,隨著年齡的增長,男性的睪丸功能逐漸減退,睪酮水平下降,相應的雄激素到達前列腺的數量也逐漸減少[8]。但是,前列腺的生長并不完全受雄激素的調控,還會受到雌激素的影響。當體內雌激素水平升高時,刺激前列腺組織增生,從而導致前列腺體積增大[9]。前列腺組織與生殖和泌尿系統緊密相連,因此,生殖和泌尿系統的神經元對前列腺組織有調節作用。當神經元功能失調時,前列腺的血液循環和神經調節紊亂,從而進一步導致前列腺組織增生。細胞內信號傳導通路在前列腺組織增生中也扮演著重要的角色[10]。研究發現[11],一些轉錄因子和激活前列腺增生相關通路的基因表達異常,可以促進前列腺細胞增殖和生長,從而導致前列腺增生。此外,氧化應激和炎癥反應也是前列腺增生發病的重要因素。過多的自由基可能在前列腺中引起氧化應激,進而導致前列腺組織的細胞受損、凋亡和增殖。另外,長期存在的炎癥反應也會刺激前列腺組織增生[12]。經尿道前列腺電切術是一種微創手術,可有效治療前列腺增生。該手術在膀胱內直視下采用高頻電切機械系統,將前列腺組織精準切割。與傳統手術相比,經尿道前列腺電切術具有創傷小、恢復快、出血少等優勢[13]。但經尿道前列腺電切術也存在術后疼痛、尿道狹窄等并發癥風險,故應在術后采用合理的干預措施,以改善患者預后,促進患者盡快恢復。

“3+1”膀胱功能恢復法的每個環節都是非侵入性的,可有效避免傳統方法的一些并發癥風險,促進膀胱功能的恢復[14]。相對于傳統干預措施,“3+1”膀胱功能恢復法具有如下優勢。第一,高效:該方法可以有效地促進患者膀胱功能的恢復,提高恢復率。第二,低風險:“3+1”方法是非侵入性的治療方法,患者的風險相對較低。第三,便捷:該方法操作簡便,患者可以在家中進行治療。第四,對患者生活質量有積極影響:該方法的訓練強度逐漸增加,能夠為患者帶來自信心和積極心態。因此,“3+1”膀胱功能恢復法具有實施簡單、康復周期短等特點,可以改善患者的生活質量,縮短住院時間,降低治療費用[15]。

本研究結果顯示,觀察組患者進食時間等臨床相關指標明顯優于對照組,提示通過實施“3+1”膀胱功能恢復法可縮短患者尿管留置時間,減少住院時間,促進患者迅速恢復;干預后觀察組Qmax高于對照組,PdetQmax低于對照組,提示“3+1”膀胱功能恢復法可改善患者尿動力學指標;觀察組術后1 個月和術后3 個月尿常規白細胞計數均少于對照組,提示“3+1”膀胱功能恢復法可減輕患者發生尿路感染風險;觀察組并發癥發生率(5.36%)明顯低于對照組(19.64%),提示“3+1”膀胱功能恢復法可降低患者并發癥發生率;觀察組護理滿意度(96.43%)明顯高于對照組(82.14%),提示患者對于“3+1”膀胱功能恢復法接受程度高,具有較好依從性,與黃凌等[16]研究結果一致。

本研究選取樣本較少,且全為我院良性前列腺增生患者,加之患者自身病情差異,對干預措施耐受程度不同,且未進行更長期隨訪研究,可能產生一定偏倚,有待多中心、大樣本實驗證實。