蔬菜種植面源污染治理工程設計及效果分析

黃志金

(1.上海宏波工程咨詢管理有限公司,上海 201707;2.上海市水務局河湖水生態修復工程技術研究中心,上海 201707)

隨著《水污染防治行動計劃》的大力推進,河湖周邊點源污染得到有效控制和管理,水環境質量大幅提升,但水環境進一步提升遭遇瓶頸,面源污染日漸成為水環境污染的主要貢獻源。尤其是農業面源污染,是導致河湖健康狀況難以進一步改善的主要原因,威脅著水生態系統的完整性和多樣性[1]。2020年《第二次全國污染源普查公報》顯示,與2010年第一次普查相比,農業領域中的污染排放量雖然有明顯下降,COD、總氮、總磷排放分別下降了19%、48%、25%,但2017年農業面源水污染物排放量仍然巨大:COD 1067.13萬t,氨氮21.62萬t,總氮141.49萬t,總磷21.20萬t。2017年,種植業水污染物排放(流失)量:氨氮8.30萬t,總氮71.95萬t,總磷7.62萬t,是影響區域水環境質量的主要因素之一。

在區域水環境治理、清潔小流域大力推進的背景下,“十三五”末,上海重要水功能區水質達標率為95%,全面消除黑臭水體,基本消除劣Ⅴ類水體,同時受農業面源污染、初期雨水排放等因素造成部分河道水質反復。農業種植產生的大量氮磷等污染物排入周邊水體,對區域環境治理帶來較大的壓力,成為區域水環境提升的瓶頸,亟須對農田面源污染進行治理。“十四五”期間,上海市將以生態清潔小流域建設為抓手,統籌水系綜合整治、水土流失治理、河湖生態修復、面源污染防治和農村人居環境改善,實現水土流失治理、水環境治理和水生態治理三位一體。本文以上海市春昌蔬菜種植基地尾水凈化、循環利用系統設計及應用效果為例,介紹了蔬菜種植尾水治理的成功經驗和模式,以期為今后的農田面源污染治理和生態清潔小流域建設提供經驗借鑒。

1 項目概況

東山江為南北走向河道,沿途多為農田和蔬菜種植大棚,由于受農田面源污染,水質不穩定,易發生季節性水質惡化。上海春昌蔬菜種植基地緊臨東山江,從東山江取水灌溉,旱季灌溉尾水和雨季退澇排水均排入東山江,由于尾水中總磷和有機物等含量較高,對東山江水質造成了較大影響。

該蔬菜種植基地占地面積216畝,已完成標準化蔬菜大棚建設,主要種植蔬菜,品種包括生菜、小青菜、杭白菜、空心菜、芹菜等,設有排水渠、蓄水池、泵房等。改造前,該蔬菜種植基地從外河通過泵房引水,經管道輸送至各大棚進行作物噴灌,灌溉后的尾水直排外河。取水泵房2臺水泵間歇運行,經現場統計測算,每日取水量約為300~400m3,晴天尾水量約為60~80m3,尾水直排入東山江。根據現場采樣監測,蔬菜種植基地內各點位主要水質見表1,現場采集水樣顯黃褐色,有一定的懸浮物,經分析,與種植施用的肥料有關。從表1中數據可以看出,總排水口的NH3-N、TP、CODCr含量等均超過《地表水質量標準》(GB 3838—2002)Ⅴ類水標準。主排水溝末端尾水直排河道,各項指標均較高,特別是TP濃度超過了地表水Ⅴ類水標準約6倍,對東山江水質穩定達標造成了極大的影響,亟須對該基地尾水進行治理。

表1 現狀水質監測結果

2 尾水生態凈化+循環利用設計

2.1 設計工藝流程

根據現狀排水對外河造成污染且每日需要取水的現狀,結合已有的泵站、蓄水池、排水溝等設施,設計采用生態凈化+循環利用的處理模式:先在總排水口建設溢流堰,對排水收集后采用生態溝渠、氧化塘、人工濕地等多級凈化,尾水排入泵站取水口作為灌溉水循環利用,工藝流程見圖1。項目設計規模80m3/d,雨天超過處理能力的量經溢流堰溢流入河。

圖1 尾水生態凈化+循環利用工藝流程

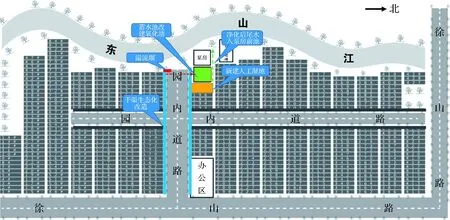

2.2 項目平面布置圖

本項目建設內容主要包括生態溝改造、氧化塘改造、新建人工濕地和溢流堰等,項目平面布置見圖2。

圖2 項目平面布置

2.3 系統設計進、出水水質

考慮到種植品種以葉類蔬菜為主,包含生食類蔬菜,同時出水有溢流入外河風險,出水水質按滿足《農田灌溉水質標準》(GB 5084—2021)和《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)Ⅴ類水標準設計進、出水水質,見表2。

表2 系統設計進、出水水質

2.4 新型生態攔截溝設計

通過對主溝渠末端新建溢流壩,將溝渠內水深控制在40~50cm。對現有已破損的120m硬質化主溝渠進行生態化改造,從生態多樣性方面考慮,溝渠兩側鋪設預制生態連鎖塊,種植水芹、空心菜、鳶尾、麥冬,底部縱斷面設計采用“深槽區+生態濾壩”工藝,每隔25m布置一套深槽+生態濾壩組合,形成深淺結合的生態斷面,見圖3。在通過促進顆粒沉降、生物降解、生物吸附降低SS、N、P等污染物的同時,為不同的生物生長繁衍提供良好的棲息空間。

圖3 新型生態攔截溝 (單位:mm)

2.5 氧化塘設計

對現有20m×20m蓄水池進行改造,包括清淤、復合生態浮床及曝氣機布設。利用復合生態浮床及軟圍隔將蓄水池分割成S形廊道,共布設復合生態浮床150m2,軟圍隔32m,并在廊道起始端布設550W微孔曝氣機一套,通過沉淀、生物新陳代謝以及植物的生長作用,共同去除SS、N、P等污染物。

2.6 人工濕地設計

垂直流人工濕地具有占地面積小、水力負荷大、低能耗、易操作和快速去除污染物的優點,其出水SS低,對COD、NH3-N、TP、重金屬、農藥殘余物等均具有較好的凈化效果[2-3]。垂直流人工濕地水力負荷取0.67m3/(m2·d),設計為2級,2格并聯運行,設計水量為80m3/d,頂部采用穿孔管布水方式均勻布水,人工濕地頂部種植旱傘草、美人蕉等挺水植物。

本項目進水總磷較高,設計采用兩種不同規格的除磷專用填料,磷吸附容量大于5mg/g。垂直流人工濕地第一級進水為上進下出,從上到下依次為30cmφ3~10碎石層,50cmφ16~20除磷專用填料層,產品型號為ZJCL-P5.0-1620,20cmφ30~50卵石排水層;人工濕地第二級下進上出,從下到上依次為30cmφ30~50卵石排水層,50cmφ6~10除磷專用填料層,產品型號為ZJCL-P5.0-0610,20cmφ3~10碎石層。

3 應用效果

3.1 水質凈化效果

本項目建設完成后,對其進行了每月一次的效果跟蹤監測,水質檢測結果見圖4。

從圖4可看出,在建成運行后,各大棚的尾水經過生態攔截溝、氧化塘、人工濕地凈化之后,出水SS、、CODCr、NH3-N、TP濃度穩定,基本達到設計要求,SS、、CODCr、NH3-N、TP的去除率分別可達80%、60%、60%和90%,滿足灌溉水水質標準,且滿足《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)Ⅴ類水標準,即使發生溢流入河也不會對外河水體造成污染。各污染物的去除率較高,一方面,由于尾水含有較多懸浮物,顆粒態比例較大,通過三段工藝的凈化,出水SS低,效果好;另一方面,項目設計中采用了除磷專用填料,大大提升了TP去除效果。

3.2 生物多樣性變化

項目建成1年后,經現場調查,植物品種已大幅增加。新型生態攔截溝內共有高等維管束植物12種,水芹、鳶尾、空心菜、麥冬4種植物為試驗種植物種,其他8種植物為自然萌發、生長植物。自然生長的植物中,有典型分布于潮濕地帶、水邊或溝邊的水生及濕生植物,如水莧菜、鵝腸菜、陌上菜等。

豐富的植物多樣性為周邊的動物提供了良好的庇護所、活動區域以及產卵地等。調查發現,生態攔截溝內有少量昆蟲在植物葉面上棲息、活動,如:直翅目中華蚱蜢、雙翅目搖蚊、蜻蜓目蜻科蜓科昆蟲等。新型生態攔截溝在構建水、土壤和生物相互融合的農田溝渠濕地生態系統中發揮了很好的保護生態的作用。

3.3 環境效益

根據項目實施1年來的效果,經測算,每年可以實現削減CODCr、NH3-N、TP入河量1168kg、73kg和102.2kg以上,減少外河取水及排水29200m3,實現了污染物削減和尾水循環利用的雙重效果。一般情況下,可實現凈化后的尾水全部循環利用,不對周邊河道產生污染,極大地提升了河道水質穩定達標能力。

4 結 語

針對蔬菜種植基地尾水入河影響河道水質的情況,結合項目現有的基礎設施,建設了以“新型生態攔截溝+氧化塘+人工濕地”為主的尾水凈化系統,項目實施后經過處理的出水CODCr、NH3-N、TP等基本達到了地表水Ⅴ類水標準,將其作為灌溉用水,基本實現了“零排放”的循環利用。項目建成后每年可以實現削減CODCr、NH3-N、TP入河量1168kg、73kg和102.2kg以上,減少外河取水及排水29200m3,實現了污染物削減和循環利用的雙重效果,不對周邊河道產生污染,極大地提升了河道水質穩定達標能力;同時大大增加了生物多樣性,具有較好的環境效益。本項目的實施,驗證了生態凈化+循環利用系統具有良好的環境、經濟效益和可推廣性,可為蔬菜種植面源污染控制提供案例參考。同時,項目的實施除控制面源污染提升水質指標外,對于緩解水土流失、控制農業化肥施用量、提升生物多樣性等均有促進作用,將極大推動區域生態清潔小流域建設。

針對蔬菜種植面源污染,建議因地制宜,合理選擇生態凈化工藝,出水達到一定的標準后循環回用,以取得削減污染物外排、減少取水量和利用氮磷等營養鹽等多重效益。