高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型構建研究*

□王英 葉蘭 趙雅 楊巍 左少凝

1 引言

近年來,數字學術(Digital Scholarship)在國際上越來越受重視,北美大學和研究圖書館協會(Association of College &Research Libraries,ACRL)的《高校圖書館發展大趨勢報告:2016版》[1]和新媒體聯盟的《地平線報告:2017 圖書館版(綱要)》[2]均將數字學術列為學術圖書館未來發展趨勢之一。北美、歐洲等地區的高校圖書館紛紛將數字學術納入工作發展規劃,目標是引領圖書館的數字化轉型和發展[3]。2021年《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出加快數字化發展,建設數字中國,作出“以數字化轉型驅動生產方式、生活方式和治理方式變革”的部署[4]。黨的二十大報告[5]提出加快建設數字中國,加快建設高質量教育體系,推進教育數字化的目標。2021年教育部印發的《高等學校數字校園建設規范(試行)》中明確了高等學校數字校園建設的總體要求,開展包含用戶信息素養的適應性發展以及核心業務在內的數字化轉型[6]。高校圖書館作為高等教育的重要組成部分,積極參與高校的數字化轉型已成為圖書館的重要戰略。數字學術以跨學科的方式,利用先進的計算機技術、可視化技術、數字創作與出版等數字技術手段,助推圖書館向數字化服務轉型,逐漸成為圖書館服務的重要途徑和“新常態”。北美研究圖書館協會(Association of Research Libraries,ARL)的一項調查顯示[7],2012-2015年間98%的成員館開展了數字學術服務。我國一些高校圖書館也已開展相關服務,如上海外國語大學圖書館建設的數字學術服務平臺,就頗受業界關注。數字學術的服務內容是否具備系統性,服務能力能否滿足新時代的發展要求,都是影響圖書館服務效能與數字化轉型的關鍵問題。因此,為發展提升數字學術服務能力,建設數字學術服務能力支撐體系,筆者在總結歸納高校圖書館數字學術服務能力內涵與構成要素的基礎上,設計高校圖書館數字學術服務能力評價指標體系,引入能力成熟度模型理論,構建高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型,為高校圖書館數字學術服務發展提供能力評價工具及能力發展指導框架,以期為圖書館服務數字化創新變革賦能。

2 圖書館數字學術服務的研究與發展現狀

近年來,圖書館領域關于數字學術服務的研究開始興起。國內外不乏數字學術概念界定、案例介紹、服務內容與發展策略等方面的理論研究。

(1)在概念方面,最初提出時,數字學術被認為是一種強調和突出數字技術、分析工具在科研過程中應用的學術研究新理念[8];英國圖書館與信息專業學會(Chartered Institute of Library and Information Professionals,CILIP)認為數字學術是支持知識獲取、檢索和應用的技術實現[9];薛晶晶認為數字學術在數字人文的基礎上有更顯著的跨學科性、合作性[10]。

(2)在案例介紹方面,以國內學者對北美地區的研究型圖書館[7,11]、英國高校[12]、英國與愛爾蘭研究型圖書館[13]的數字學術服務的調查居多,這些研究綜合介紹了數字學術服務的內容、形式、崗位設置等情況,以及對數字學術空間[14]、項目實踐[15]、人才隊伍建設[16]等進行的總結和思考。

(3)在服務內容及發展策略方面,美國學習型社會委員會(American Council of Learned Societies,ACLS)認為,數字學術包括基于數字館藏和分析工具產生新成果、創造或使用工具來分析和研究館藏、創建工具、支持新成果創作等服務[17];艾比·S·拉姆齊(Abby S. Rumsey)從學術交流模型角度提出數字學術包括數字證據和方法、數字創作、數字出版、數字監護與保存以及學術的數字化利用與重用等[18];孫紹偉等針對學術圖書館數字學術服務,提出建設數字基礎設施、推進開放學術、嵌入學術生命周期、支持數字賦能和擴大學術影響力等五個戰略方向[19];唐鵬宇等提出從資源、平臺、服務三個維度提升數字學術服務的策略[20]。蔡迎春等認為數字學術具備多模態與協作式特征,應從理念先行、經費支持、體系構建、內容創新、團隊配置等方面持續建設服務能力[21]。此外,國外學者開展了服務評估研究,梅里斯·M·隆梅爾(Meris M. Longmeier)等設計了數字學術服務評估的邏輯模型,模型圍繞培訓、咨詢、論壇、活動和空間等方面,結合包含成功指標的數據收集計劃,構成相關者可以討論、參與和預測結果的評估框架,側重收集調查數據,可實現持續的動態評估[22]。

國內外高校圖書館數字學術服務工作發展較快。北美研究圖書館協會在《SPEC Kit 350:支持數字學術》的報告中介紹了其73所成員館在人員構成、機構設置、服務內容、服務流程等方面支持數字學術的詳情,其中不少成員館開展了數字學術服務內容的評估工作[23];英國研究圖書館協會(Research Libraries UK,RLUK)的《數字學術和研究型圖書館的角色》詳細記錄了其37所成員館開展的支持活動類型、基礎設施、人員保障、資金來源、服務能力評估以及潛在合作伙伴等實踐情況,其中,服務能力評估體現在培訓活動、用戶訪談、案例研究、項目數據分析等方面,但開展評估的成員館僅占11%[24]。在國內,除上海外國語大學圖書館數字學術服務平臺外,還有香港中文大學圖書館“數碼學術研究服務”提供與數字學術相關的咨詢、工具、數字人文、GIS、項目指導、數字空間等服務[25];北京大學圖書館提供數字加工服務、機構知識庫服務、數字人文工作坊、數字素養教育服務等[26];清華大學圖書館通過清華學者庫,提供個人數據管理、科研合作推薦以及學術生產力分析服務[27]。

總的來看,學者對數字學術概念、數字學術服務內涵與內容的看法不一,尚未形成共識;歐美高校圖書館數字學術服務實踐經驗頗豐,而國內高校圖書館數字學術服務內容與形式的多樣性仍有提升空間;國內在研究和服務實踐中都尚未涉及到服務評估,國外雖然有所涉及,但研究成果較少,研究與實踐的評估面較窄,評估方法略顯單一,缺乏全面的服務能力評估體系的探索與應用。

3 相關概念與理論

3.1 高校圖書館數字學術服務內涵

數字學術基于數字人文發展起來[28],是數字人文發展的新階段。基于研究與實踐,筆者粗淺地認為,數字學術是一種強調運用數字化思維與數字技術工具進行跨學科跨領域的學術研究、交流與共享的理念。數字學術服務的內涵基于數字學術理念,是明確數字學術服務能力要素的基礎。國內學者對數字學術服務內涵的探討主要從以下視角展開。

(1)服務內容屬性分類視角。數字學術服務包括數字學術服務空間提供、數字學術平臺建設、數字素養教育培訓、數字工具技術支持、數字人文項目支撐、科研數據全域管理、數字內容創作服務、數字學術交流出版等[21]。

(2)項目支持視角。服務內容體現為支持設立資助計劃、項目技術、開發新工具與平臺、開展文獻資源保障和數字技術知識的課程教學等[15]。

(3)數字技術特點視角。數字學術服務具體有GIS與數字成圖、模擬材料數字化/成像、數字館藏制作、元數據創建、數字保存、3D建模和打印、數據文本分析、界面設計及可用性、可視化、數據庫開發、技術維護、內容編碼、數字學術軟件開發等活動[13]。

從當前國內外研究與實踐來看,高校圖書館數字學術服務是數字化轉型中產生的創新服務概念,具備跨學科、數字技術融合、服務形式多樣等特征,顯著表現為數字技術應用與滿足教學科研的客觀需求相結合。因此,筆者認為,數字學術服務是在高校圖書館戰略目標的指引下,在得到人員、技術等保障的前提下,立足教學科研支持,主動服務于全學科、跨領域研究,強調運用多種數字技術、人員技能,組織協調并實施系列數字化服務,不斷爭取數字化服務創新,以滿足用戶需求的一種過程。

3.2 高校圖書館數字學術服務能力內涵及構成

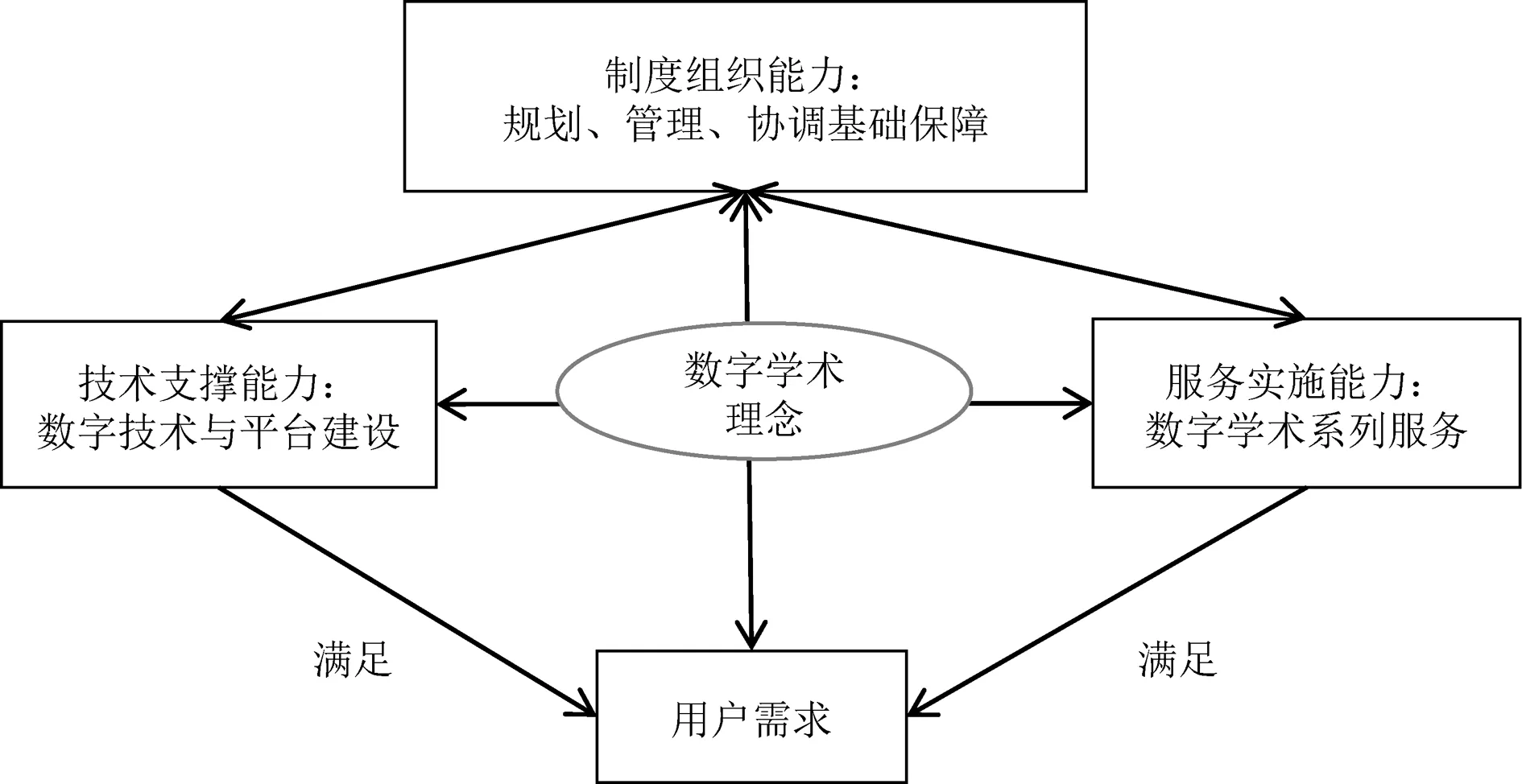

服務能力是高校圖書館滿足用戶需求服務過程中的重要能力,直接影響最終的服務成效。數字學術服務能力是由圖書館基礎設施、館員配置、技術能力和業務實施能力綜合而成的整體能力。高校圖書館數字學術服務能力應以數字學術理念為先,強調高校圖書館基礎能力尤其是數字技術方面的應用能力。同時,數字學術服務能力應遵循圖書館服務能力理論,即基于基礎能力和過程能力兩個視角構建能力結構體系。其中,基礎能力主要指知識、技術資源或組織管理等的客觀要素能力和人力資源主觀要素能力,過程能力則是由服務特點及其實施過程決定的能力[29]。

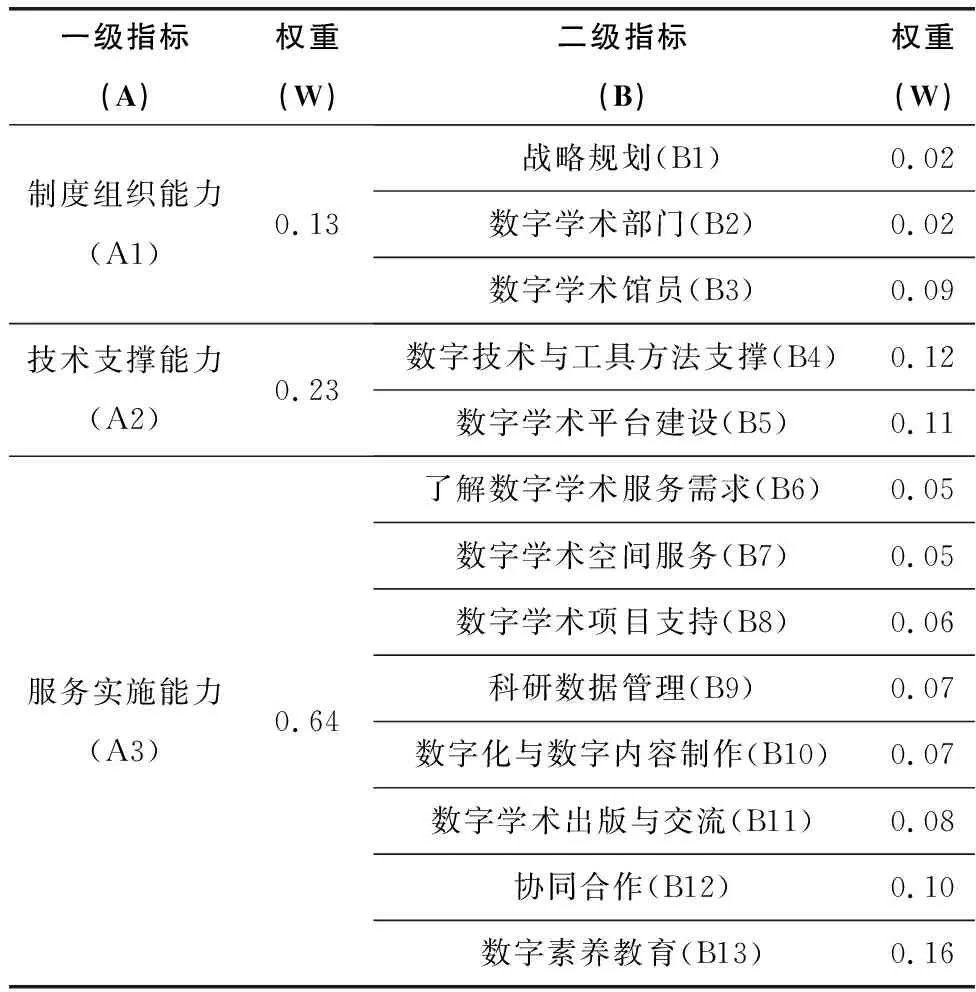

因此,數字學術服務能力在圖書館原有服務能力基礎上,針對性地構建與數字學術服務最為相關的能力體系,包括基礎能力和過程能力。其中,基礎能力包括制度組織能力和技術支撐能力,更強調數字學術發展戰略與具體規劃、專業的組織人員配備、相關數字技術工具方法和服務平臺等的支撐能力。數字學術服務的過程能力則包括一系列具體數字學術服務實施的能力,突出數字學術服務特征,本文將其具體定義為服務實施能力。因此,數字學術服務能力要素包括制度組織能力、技術支撐能力和服務實施能力(見圖1)。

圖1 高校圖書館數字學術服務能力要素

(1)制度組織能力。在數字學術服務過程中,圖書館領導層對數字學術服務工作的了解與重視、相關戰略規劃、機構部門和人力資源的配置等是數字學術服務組織與協調的基礎保障。制度組織能力體現了領導層在戰略目標規劃、制度設計、決策管理等方面的綜合能力,是實現數字學術服務的關鍵基礎能力。

(2)技術支撐能力。技術支撐能力指圖書館服務過程中數字技術與工具方法的應用、數字學術平臺建設等的先進與完善程度,是實現數字學術服務的核心基礎能力。

(3)服務實施能力。服務實施能力指通過各種手段開展、完善不同形式的系列服務的能力,是實現數字學術服務的重要能力。服務實施能力應以具體服務內容為基礎,不斷完善服務實施能力,充分滿足用戶學習、教學、科研的需求,并形成具備影響力的特色或優秀的服務品牌或標桿。

3.3 引入能力成熟度模型理論

能力成熟度模型(Capability Maturity Model,CMM)由美國卡內基梅隆大學軟件工程研究所提出[30],最初用于評價軟件承包能力及成熟度標準,改善軟件質量。能力成熟度模型理論適用于隨時間發展的過程研究,通過控制關鍵過程,對服務過程進行持續性優化和改進。能力成熟度模型理論被廣泛應用于知識管理、技術創新、項目管理、人力資源、物流管理、產品管理開發等領域[31]。圖書館服務能力的實現是一個抽象的過程,且可得到循序漸進的優化。近年圖書情報領域也引入了該理論,評估圖書館在總體服務[32]、科研數據管理服務[33]、知識服務[34]、智庫服務[35]等方面的服務能力,以促進圖書館管理水平的提升。能力成熟度模型理論在圖書館相關服務能力評價的成功運用,充分說明了二者結合的適配性,為高校圖書館數字學術服務能力評價研究提供了應用依據。

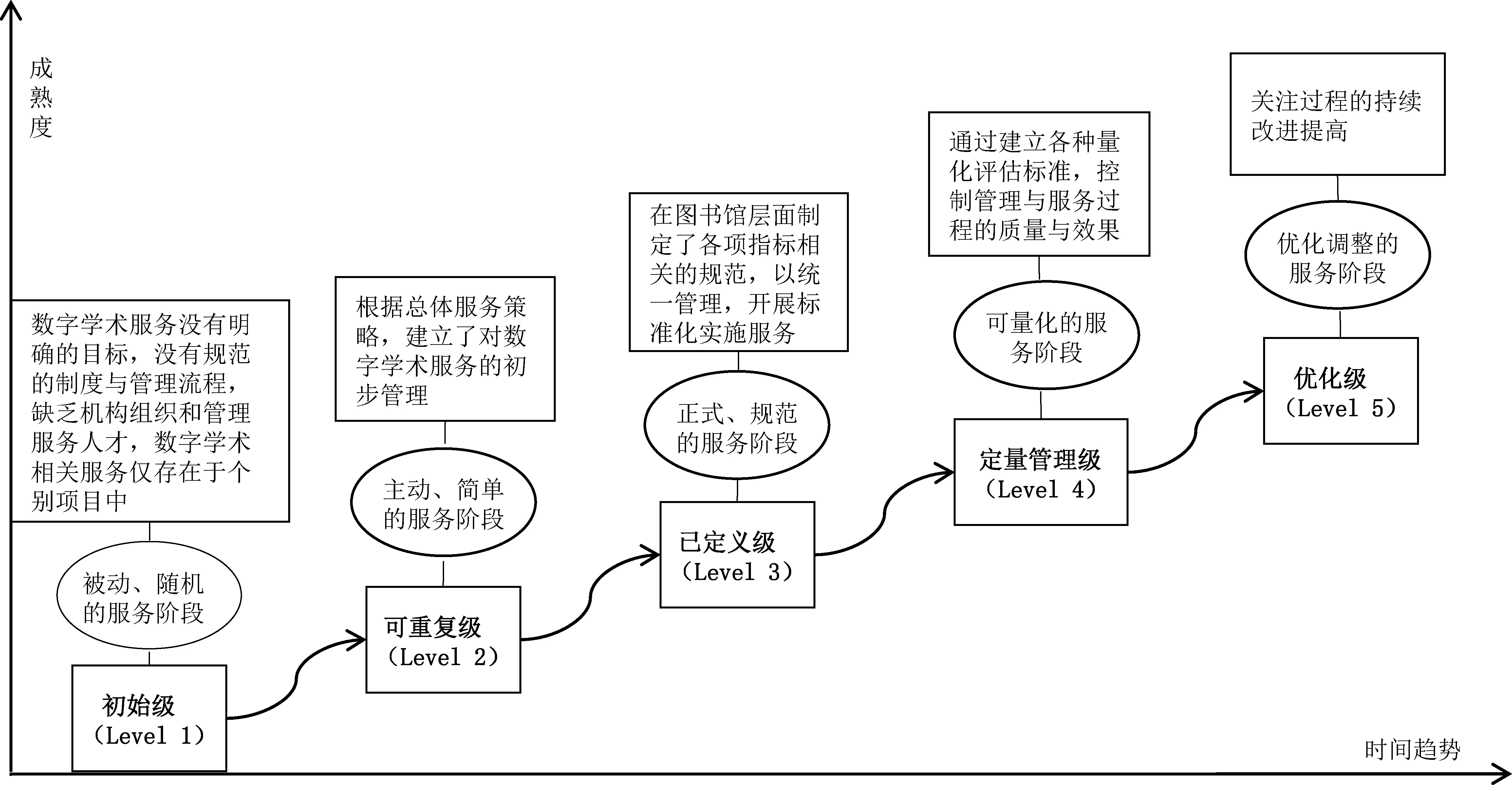

能力成熟度模型屬于過程模型,包括能力級別、關鍵過程、關鍵實踐等要素,追求規范化、標準化,強調協作和持續改進。其中能力級別以由低到高的遞進級別來表示,依次為初始級(Level 1)、可重復級(Level 2)、已定義級(Level 3)、定量管理級(Level 4)、優化級(Level 5)五個級別。模型框架包含多個關鍵過程,關鍵過程又包含若干關鍵實踐,關鍵實踐是對關鍵過程有效實現起重要作用的基本活動。

4 高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型的構建

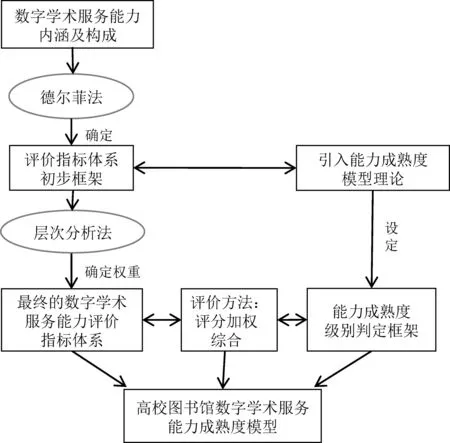

4.1 構建路線

高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型由評價指標體系、能力成熟度級別判定框架和評價方法三部分組成,模型構建路線見圖2。

圖2 高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型的構建路線

4.2 評價指標體系的設計

4.2.1 評價指標體系框架的確定

(1)評價指標體系框架的擬定及含義

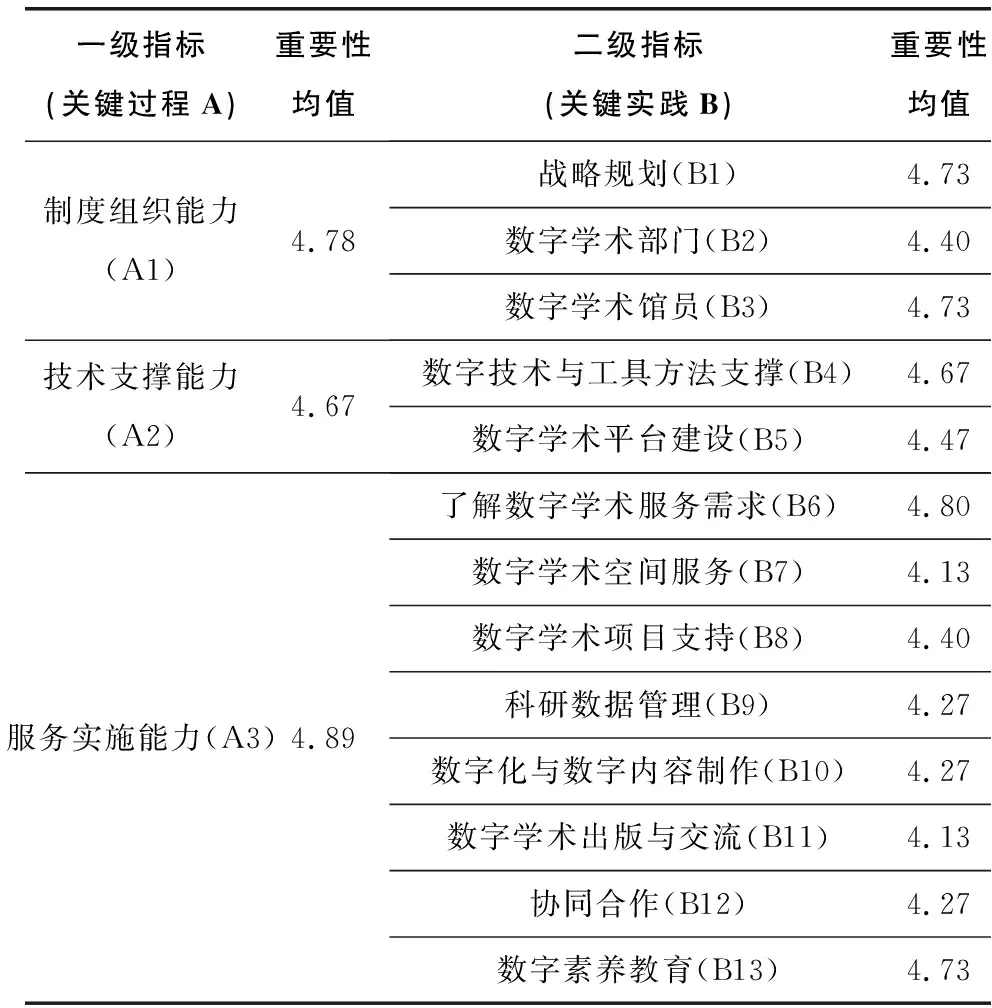

基于數字學術服務內涵及能力構成,評價指標體系框架以制度組織能力、技術支撐能力和服務實施能力為主要能力指標。以上三個主要能力是實現數字學術服務能力的關鍵能力,即體現為能力成熟度模型中的關鍵過程要素,三個主要能力指標則被定義為一級指標。關鍵過程下的不同關鍵實踐則被定義為二級指標。通過細分一級指標下的二級指標,擬定了能力評價指標體系框架,詳見表1。

表1 高校圖書館數字學術服務能力評價指標體系框架

其中,制度組織能力包括戰略規劃、數字學術部門、數字學術館員三個二級指標。①戰略規劃為數字學術服務發展指引方向,包括明確服務定位、制定發展目標、規劃與合作戰略計劃,同時指導頂層設計,制定管理制度和規范流程,為服務實施提供依據;②數字學術部門是組織管理機構,設立專業的數字學術部門,可以協調相關基礎資源開展組織與實施工作,進行部門崗位管理及評估改進;③數字學術館員是開展數字學術具體服務的關鍵人員,設置專門的數字學術館員崗位,并通過提供能力培訓提升其專業化服務水平。

技術支撐能力包括數字技術與工具方法支撐和數字學術平臺建設兩個二級指標。①數字技術與工具方法支撐是支持數字學術基礎設施和開展服務的重要能力,包括文本與數據挖掘分析、文字編碼與分析、可視化、地理空間分析、3D建模與打印、多媒體展現、教育技術及其他技術方法,以及開發軟件工具的能力。針對專業性較強的技術與工具方法,提供培訓支持,提高專業技能水平;②數字學術平臺是集數字館藏建設、數字保存、數字學術系列服務、數字技術工具資源、用戶交互等功能于一體的門戶網站,有效為數字學術活動提供資源和服務功能的技術平臺支撐。

對服務實施能力的考察是通過實施具體系列服務來進行的,包括了解數字學術服務需求、數字學術空間服務、數字學術項目支持、科研數據管理、數字化與數字內容制作、數字學術出版與交流、協同合作和數字素養教育八個二級指標。①了解數字學術服務需求指在服務過程中,調研了解用戶數字學術服務的實際需求,據此開展、完善數字學術服務;②數字學術空間服務為數字學術服務提供教學研究沉浸式的互動體驗環境,包括空間資源和硬件設備等基礎設施的支持;③數字學術項目支持是數字學術發展的基礎,將服務嵌入跨學科課題與科研項目的全過程中,提供項目申報、開展研究等過程支持,還包括元數據著錄、數字保存、數字工具與方法、數字出版與發現等;④科研數據管理是指支持科研數據全生命周期的管理,包括科研數據的收集、組織、存儲、分析、保護、共享等相關的咨詢、研發與管理服務;⑤數字化與數字內容制作將各種數字技術與工具方法應用到數字成果的制作過程中,包括二維、三維數字化制作,也包括新形式作品創作,如動畫、視頻、簡報、交互式程序等多種形式的結合體,為教學科研提供數字產品支撐;⑥數字學術出版與交流主要體現為數字出版,以及與數字交流相關的系列活動如數字學術成果咨詢、發布、展示、推廣、交流會議等。數字學術出版與交流的載體包括在線學術、社交網絡、數據平臺等,成果形式包括學術文獻資源、視頻、數據集、圖像、聲音等;⑦協同合作指與研究人員、機構溝通聯絡,融合各方專業性人才協同并開展數字學術相關基礎設施和服務的合作;⑧數字素養教育可幫助用戶運用數字思維和技能,包括數字意識、數字技術與工具方法及其應用、數字學術內容等方面的培訓、講座與研討活動。

(2)采用德爾菲法確定評價指標體系框架

擬定的能力評價指標體系以歸納研究和實踐的方式形成,該方式屬于主觀的質性研究。為避免研究局限性,采用德爾菲法即專家意見法,通過調查專家意見,以保證評價指標體系的準確性與科學性。調查專家以具有豐富的數字學術服務理論研究和服務實踐經驗的學者和館員為主,通過將擬定的評價指標體系框架(見表1)以問卷方式通過郵件發送給專家,邀請專家評價指標的適用性、合理性與重要性程度。問卷內容涉及對一、二級指標重要性的評分,同時設置開放式問題以補充與修改指標。其中,重要性程度采用李克特五級量表賦分:“非常重要”計5分;“比較重要”計4分;“一般重要”計3分;“較不重要”計2分;“極不重要”計1分。當指標重要性均值處于4分以上,則認為該指標符合研究要求。

調查問卷收到15名專家反饋,根據統計結果,各項指標重要性均值皆高于4分,說明專家一致認可評價指標體系的設定。

其中,有專家提出補充服務成效作為一級指標,評估與反饋機制作為制度組織能力的二級指標。考慮到引入的能力成熟度模型屬于過程與質量控制評價的方法,判定能力成熟度級別也能體現對各項指標反饋與成效的量化與評價,因此不作補充。綜上,確定表1為高校圖書館數字學術服務能力評價指標體系框架。

4.2.2 采用層次分析法確定指標權重

評價指標體系框架中的各項指標并非同等重要,需要確定指標權重區別指標重要性,以體現服務能力實際水平。在多種確定權重的方法中,運籌學家托馬斯·塞蒂(T. L. Saaty)提出的層次分析法是應用最為普遍的多準則決策方法之一,具有靈活、簡便、實用、解釋性強等特點,通過量化人的主觀偏好,得出排列組合的優劣次序,為決策提供參考[36]。

層次分析法將評價指標體系框架視作一個固定多層次模型,將同層次內各項指標兩兩對比,構建判斷矩陣,判斷指標相對重要性,經過重要性評估的一致性檢驗與修正,確定各項指標的最終權重。構建4個判斷矩陣形成兩兩比較矩陣:一級指標之間的兩兩對比、制度組織能力下二級指標之間的兩兩比較、技術支撐能力下二級指標之間的兩兩比較、服務實施能力下二級指標之間的兩兩比較。重要性評估依據托馬斯·塞蒂的1-9標度法進行評分,為減少一致性誤差,將1-9標度化簡設置成9個重要程度,并分別賦值,即“非常不重要”(計1/9分)、“較不重要”(計1/7分)、“不重要”(計1/5分)、“稍微不重要”(計1/3分)、“一樣重要”(計1分)、“稍微重要”(計3分)、“重要”(計5分)、“比較重要”(計7分)、“十分重要”(計9分)。

以層次分析法專業軟件工具YAAHP進行分析,該工具具有支持層次模型構建、判斷矩陣重要性打分、群決策權重計算等功能。通過再次邀請前一輪調研專家對4個判斷矩陣打分,將評分結果錄入YAAHP進行計算、群決策,得到評價指標體系的權重值(見表2)。至此,由評價指標體系框架和權重構成了確定的高校圖書館數字學術服務能力評價指標體系。

表2 高校圖書館數字學術服務能力評價指標體系及權重

4.3 能力成熟度級別判定框架

依據能力成熟度級別的定義,定義數字學術服務能力成熟度級別的階段特征變化(見圖3),并以此為基礎,根據各項指標實際發展脈絡,為各項指標設定能力成熟度級別的判定標準。

圖3 高校圖書館數字學術服務能力成熟度級別的階段特征變化

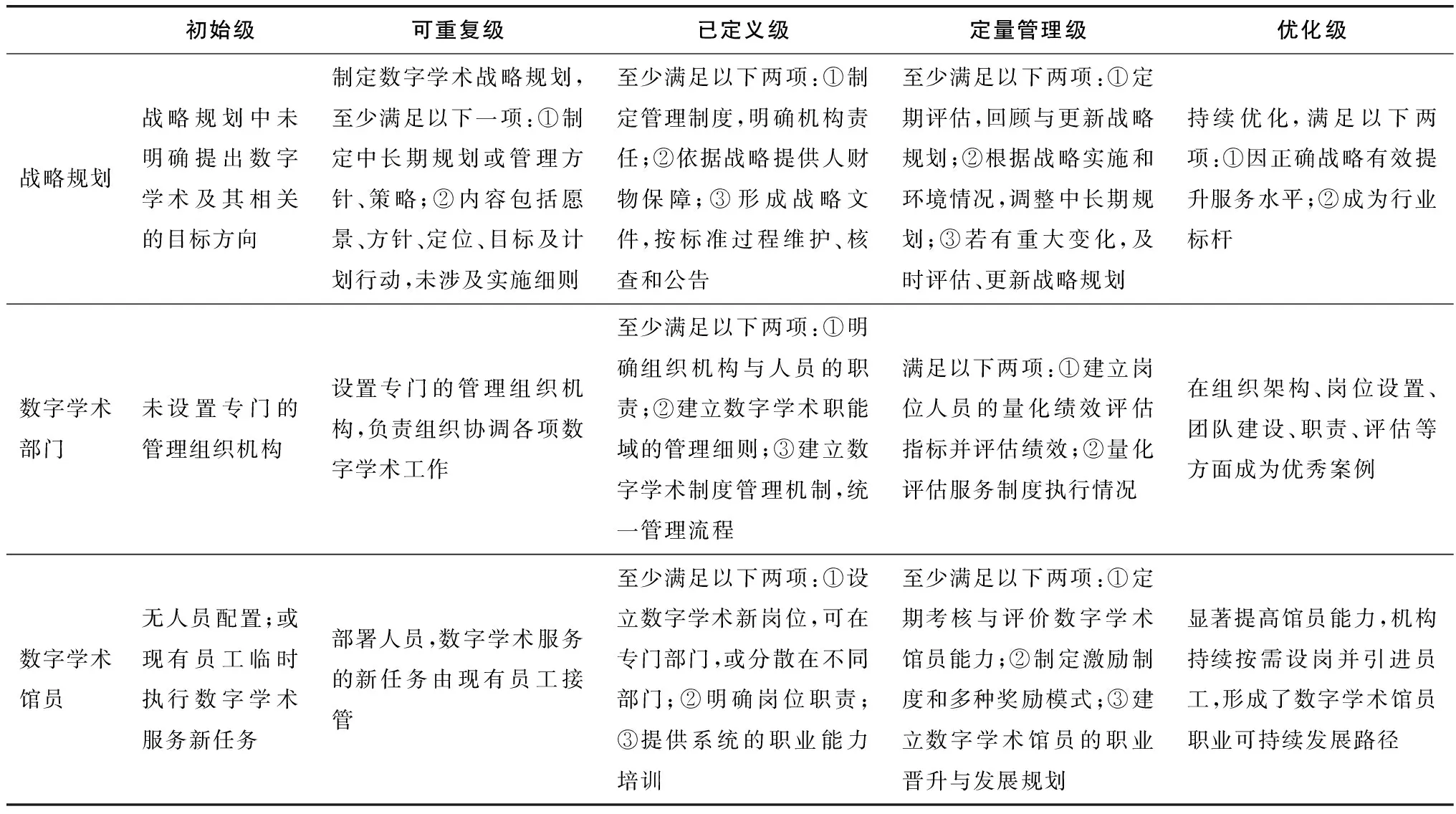

制度組織能力成熟度從戰略規劃、數字學術部門、數字學術館員三個能力指標來考查,以判定高校圖書館是否制定了完善的數字學術戰略規劃制度,機構組織和人員隊伍構建是否專業。制度組織能力成熟度級別判定標準見表3。

表3 制度組織能力成熟度級別判定標準

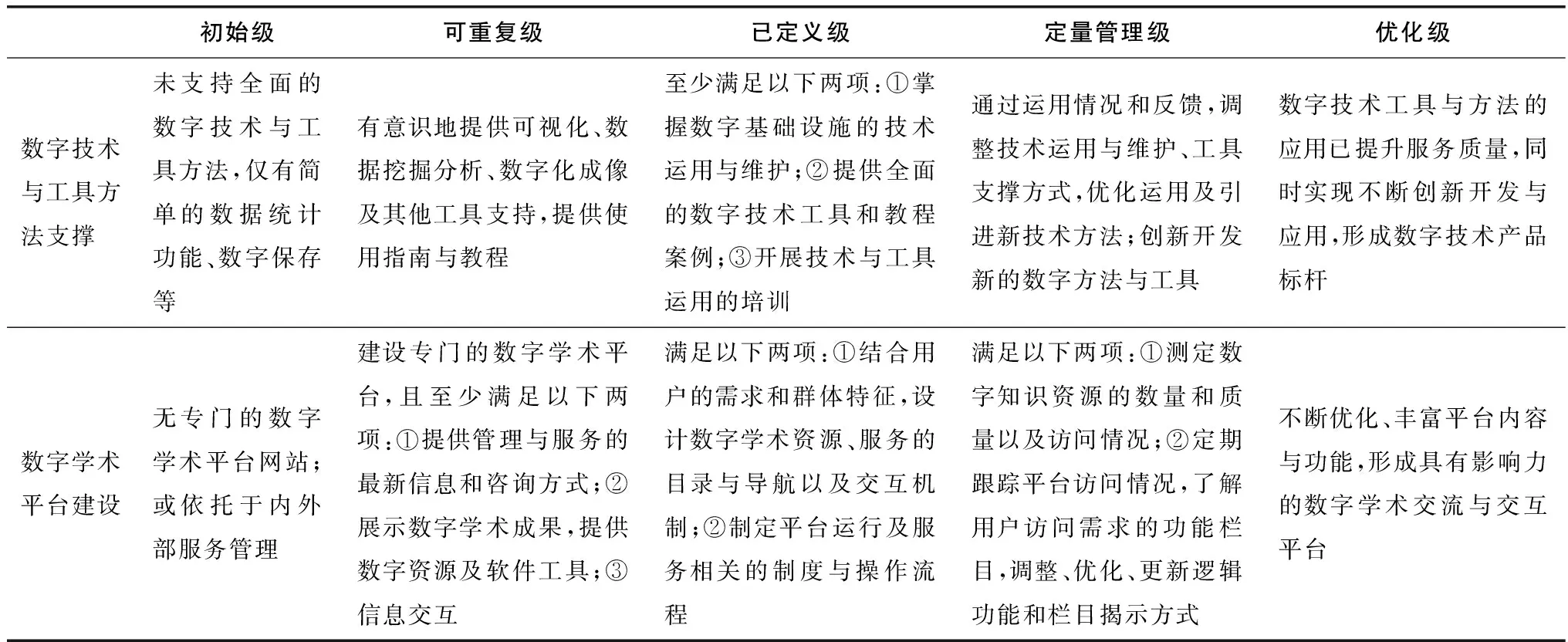

技術支撐能力成熟度從數字技術與工具方法支撐、數字學術平臺建設兩個能力指標來測評,以判定高校圖書館是否提供先進、豐富的技術方法和交互平臺的支撐,以評估技術支撐能力水平。技術支撐能力成熟度級別判定標準見表4。

表4 技術支撐能力成熟度級別判定標準

服務實施能力成熟度從了解數字學術服務需求、數字學術空間服務、數字學術項目支持、科研數據管理、數字化與數字內容制作、數字學術出版與交流、協同合作、數字素養教育八個能力指標來考查,以評估具體服務實施的能力。服務實施能力成熟度級別判定標準見表5。

表5 服務實施能力成熟度級別判定標準

4.4 評價方法

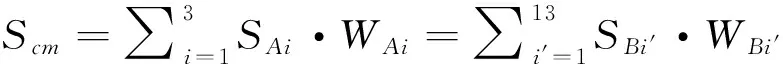

評價方法采取自我評估或專家調研方式,通過能力成熟度打分機制實現評估。采用5分制對能力成熟度級別賦分:初始級1分、可重復級2分、已定義級3分、定量管理級4分,優化級5分。首先,按照能力成熟度級別判定標準對各項指標打分,如戰略規劃處于“可重復級”,則其成熟度分值為2。其次,依據指標權重將指標分值加權,合計出最終的服務能力成熟度綜合分值,公式如下:

(公式1)

其中,S表示能力成熟度分值,W表示權重,Ai指一級指標,Bi′指二級指標。

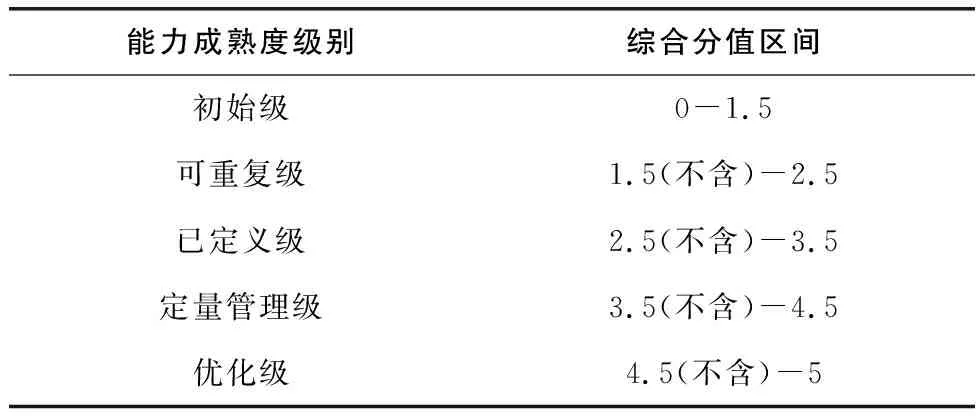

能力成熟度綜合分值對應的最終能力成熟度級別見表6。

表6 綜合分值對應的最終能力成熟度級別

5 高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型的應用

5.1 應用案例

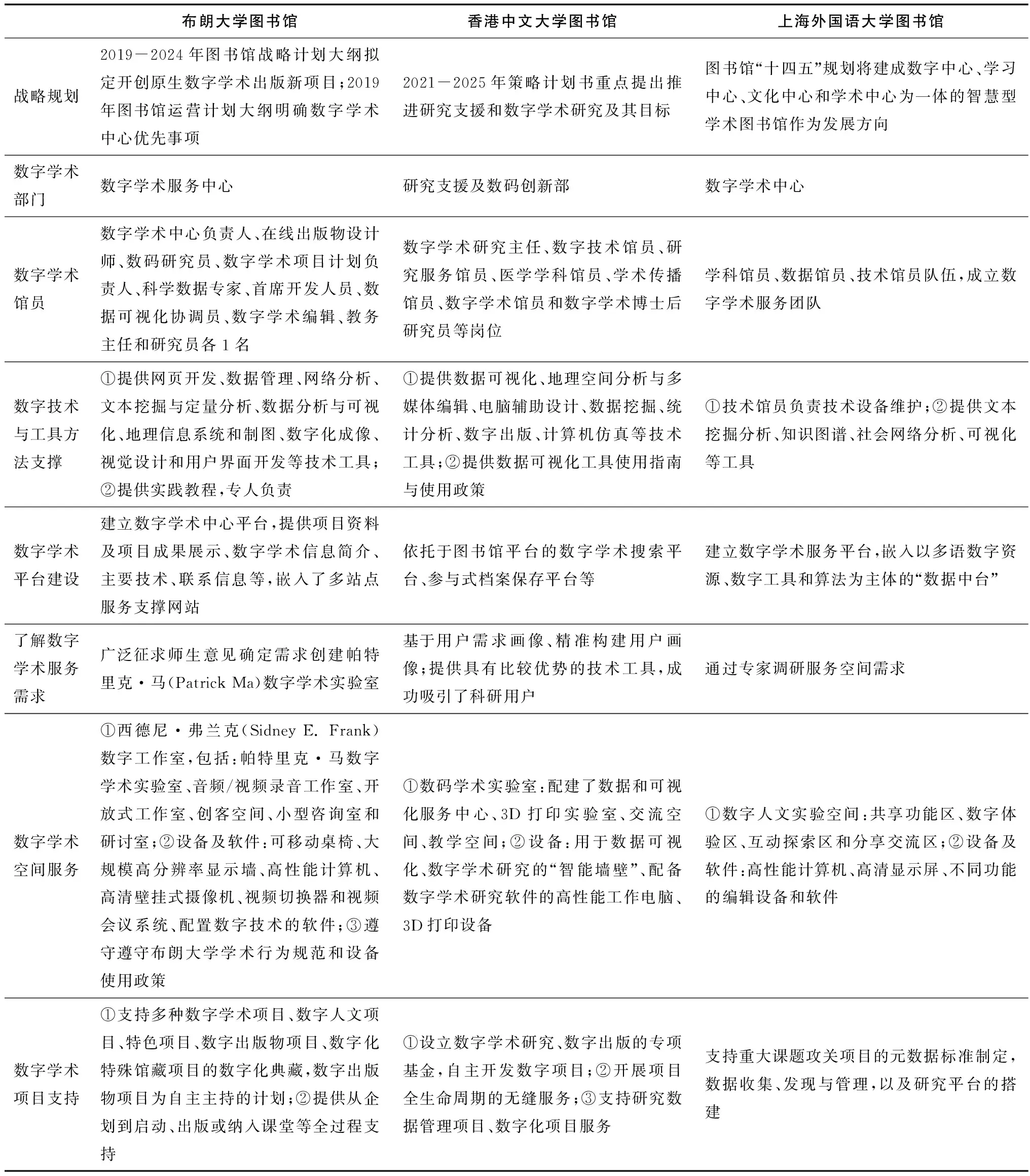

目前國內外較多高校圖書館開展了數字學術相關服務,其中布朗大學圖書館、香港中文大學圖書館、上海外國語大學圖書館分別提供了專門服務、設立了機構部門或建設了專業平臺,廣受業界關注。以上述三所高校圖書館為例,評價其數字學術服務能力水平。筆者調查了以上三所高校圖書館數字學術服務官方網站信息和相關研究文獻等公開資料,調查范圍未涉及非公開資料。調查時間為2023年3月5日-3月15日,相關調查情況見表7。

表7 三所高校圖書館數字學術服務能力調查情況

根據能力成熟度級別判定標準和實際調查情況,對三所高校進行評估,相關能力成熟度分值與級別判定的結果見表8。在能力成熟度綜合分值上,布朗大學圖書館綜合分值最高,香港中文大學圖書館排第二,上海外國語大學圖書館排第三。在最終能力成熟度級別上,布朗大學圖書館數字學術服務能力被判定為已定義級,香港中文大學圖書館和上海外國語大學圖書館被判定為可重復級。

5.2 模型應用分析

通過定性與定量方法的結合,該模型可實現如下功能:

該模型可作為評價標準與量化測評工具,實現能力評估與對比。高校圖書館利用該模型既能實現自我能力評估,又可對比不同高校圖書館服務能力水平。首先,在各項能力指標評估結果中可及時發現短板與優勢,有助于改進提升或鞏固優化。如布朗大學圖書館綜合表現最好,但該館在戰略規劃、數字學術部門、數字學術平臺建設、了解數字學術服務需求等的能力成熟度級別相對較低,只達到了可重復級。與其他高校圖書館相比,布朗大學圖書館在數字化與數字內容制作上存在優勢,應繼續鞏固,打造品牌效應。同時,布朗大學圖書館并未與其他高校圖書館拉開較大差距,總體能力較均衡,可協同鞏固,全面實現成熟度級別的躍升。與其他高校圖書館相比,香港中文大學圖書館在數字學術平臺建設、數字化與數字內容制作、協同合作、數字素養教育等方面需加強能力提升措施,尤其是數字學術平臺建設方面存在劣勢,需注重平臺的建設與整合。上海外國語大學圖書館在數字學術館員、數字技術與工具方法支撐、了解數字學術服務需求、科研數據管理、數字學術出版與交流等方面均與其他圖書館存在差距,應汲取優秀經驗,提升服務能力。此外,該模型還能在一定程度上反映當前數字學術服務實踐的發展水平。三所高校圖書館的實踐在業界受到認可,從其最終能力成熟度級別結果可看出,當前數字學術服務能力水平處于已定義級及以下階段,仍有較大提升空間。若進一步擴大高校圖書館評估范圍,則能充分揭示當前數字學術服務能力的發展水平以及重點服務領域。

該模型為數字學術服務提供發展標準框架。模型具備數字學術服務的基礎能力與過程能力,其從數字學術創新理念出發,注重數字學術人員配置、技術支撐以及系列數字學術服務,形成了具有數字學術技術與服務特點的服務能力評價指標體系。在缺乏數字學術服務的情況下,該模型提供了數字學術服務內容和能力級別評估與提升的參照和規范。在數字學術服務實踐中,大部分高校圖書館開展的服務尚不全面,對涉及較少的服務項目可依據模型框架,形成結合自身特點的服務發展指南,以逐漸完善數字學術服務內容和能力體系。

6 結語

本研究構建的高校圖書館數字學術服務能力成熟度模型,結合了定性與定量方法,遵循了服務能力理論,充分考慮圖書館數字學術服務實際情況,能力成熟度級別的描述與標準界定符合圖書館管理服務發展情境,既能多角度審視和評估數字學術服務發展水平,也能為其提供循序漸進的指南。然而,研究仍存在以下不足。

(1)評價指標體系及能力成熟度模型相對固定。模型基于當前的實踐和研究而制定,目前數字學術服務仍圍繞數字人文領域開展,未來隨著跨學科的交叉應用與傳播交流方式、數字技術的變化發展,各項指標尤其是服務實施能力指標的內容特征極有可能發生變化。

(2)能力成熟度級別的界定存在主觀性。能力成熟度級別以定性描述來界定,相對主觀,可考慮納入定量指標實現更清晰的界定。目前數字學術研究與實踐尚未形成穩定的服務體系與模式,國內高校圖書館主導數字學術服務的實踐經驗也并不豐富,定量界定難以進行。針對以上不足,后續應根據發展階段不斷調整、完善模型框架,補充定量標準。

當前,高校圖書館越來越重視對數字學術服務的支持,服務能力建設與實踐仍是業界需要關注的重要議題。為順應時代趨勢,國內高校圖書館應積極主導數字學術服務,持續在基礎設施、人才隊伍建設、數字技術支撐、發展教育能力及系列服務拓展等方面求索,不斷提升圖書館綜合服務能力,以推進實現數字化轉型與創新變革。