高公博:以木為友五十余載一生雕琢匠心傳承

樂木霆

黃楊木雕,浙江地區的漢族民間雕刻藝術之一,以黃楊木作為雕刻材料,利用黃楊木的木質光潔、紋理細膩、色彩莊重的自然形態取材。

最早在元代至正二年(1342年)的“李鐵拐”像保存于北京故宮博物院。明清時期,黃楊木雕已經形成了獨立的手工藝術風格,并且因其貼近社會的生動造型和刻畫人物形神兼備而受到人們的喜愛。其內容題材大多表現中國民間神話傳說中的人物,如八仙、壽星、關公、彌勒佛、觀音等。

2006年6月,黃楊木雕列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

對于高公博,黃楊木已成為他生命的一部分,不分彼此。

清代戲曲家李漁將黃楊木喻為“木之君子”,所以高公博說,他是與君子交流,不是與木頭交流,每一棵黃楊木都是一個活脫脫的生命,走進它的心中,是他的責任。

從1965年入行,高公博從傳統起步,學習黃楊木雕,當年共同學藝的16個師兄弟先后都改行了,堅守下來的,獨他一人。

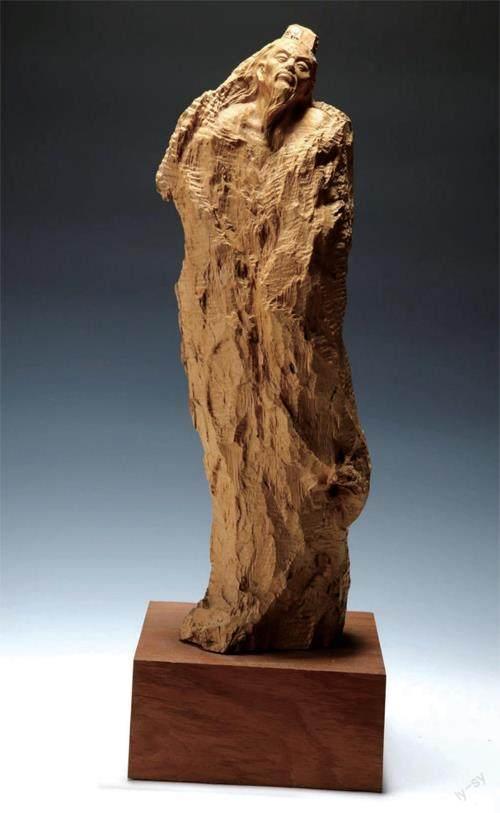

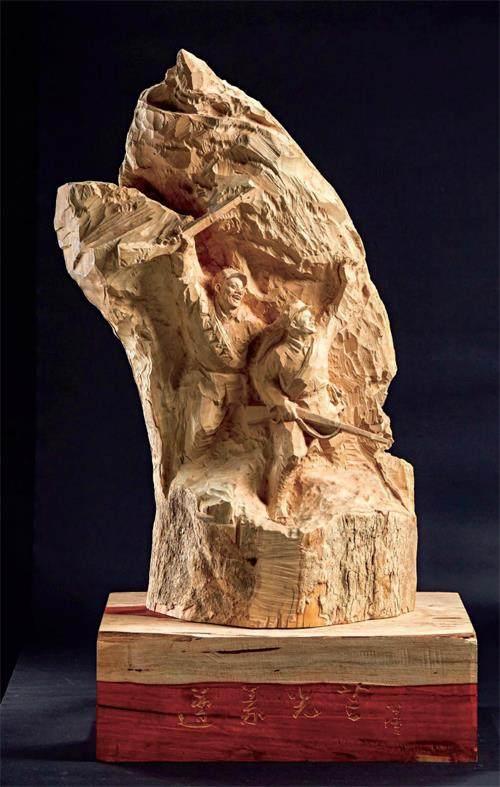

他形容自己是一個“不安分、喜歡動”的人,所以他的作品總有自身特有的靈性。業內人士都知道高公博開創了仿古木雕(圓雕)、根雕、劈雕“三級跳”的藝術創新,被《人民日報》譽為“走出了黃楊木雕數百年的局促”。而在這光環背后,他的探索之路,走得并不是一帆風順。

傳統的黃楊木雕追求精雕細刻,他不滿足于此。1986年,著名美術評論家李緒萱的一句話,開啟了高公博的探索之路。他說,要創新就要跳出黃楊木雕本身,在其他的藝術形式中尋找突破口,比如,在中國畫的潑墨法中尋找靈感,在“似與不似”中尋找新的藝術形式與手法。

那么,如何打破黃楊木雕作品的“面面俱到之似”,然后在其“不似”中,尋找“似與不似”的魅力?高公博受到啟迪,他想到用火去燒出那種“不似”,他點燃木料,把酒精從兩米多高處往下倒,沒想到火焰直沖而上,很快點燃了瓶身。他一急連忙甩掉酒瓶,豈料酒精四處飛濺,灑到了他的頭部和身上,那一次他險些毀容,眉毛沒有了,頭發被燒了大半,臉上也被燒傷。

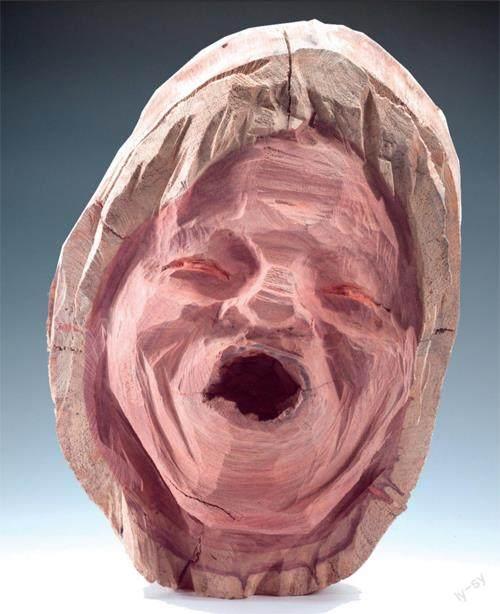

事故后高公博還在琢磨,既然燒不成,不如劈開試試,于是去倉庫找到一塊廢棄的材料,結果劈開來讓他大吃一驚:“劈紋的彎曲里面,就好像一個流動的生命!”黃楊木的劈紋舒展空靈,自然成趣,有一種人工難以企及的天然美。

這一劈,不僅劈開了一個深藏不露的美學世界,更劈出了他的新天地。“我感悟到這就是生命,因為在我與它對話的時候,君子的風度就在劈紋里面出現了。”

幾乎每隔十年,高公博都有一項新的藝術創新;然而,為尋求社會的理解和接受,他等待了更長的時間。

開創了劈雕藝術之后,很長一段時間未獲人們認可,許多人覺得他的作品稀奇古怪。因為從古至今,黃楊木雕都是在木的表層雕刻的,別人都是嚴格按照傳統的工序去做,從選材、敲坯,到實坯定格、修光雕刻、磨光擦砂,到最后是上油漆、配底座;他呢,劈雕一上來,就把所有的工序都推翻了,唯一留住的就是雕刻的技巧和敲坯的技藝。

除了劈雕,他還首創了根雕、意雕。當時很多人并不理解他的作品,在很多傳統的匠人看來,他的獨辟蹊徑,實則是對傳統的反叛,甚至認為他的作品“導向”有問題,沒有教給后輩正確的工序和路徑。

然而高公博說,真正的工匠是探索中的工匠,而不是在傳承中復制的工匠,更不是制作中的工匠。他不僅始終堅持自己的探索之路,更希望后輩能夠繼承這種探索之風,勇于打破常規。

2013年,中國藝術研究院和溫州市政府等在北京舉辦高公博藝術成就展,我國文化藝術界、工藝美術界20多位高層專家學者高度肯定了高公博在繼承木雕傳統文化做出的貢獻。中國藝術研究院美術研究所副所長鄭工稱:“他的根雕化腐朽為神奇,是一種發現和創意。劈雕和意雕是從自然的鬼斧神工升到人為的一種鬼斧神工。”著名藝術家、原中央工藝美術學院院長常沙娜更是寫下九個大字,評價其作品“高而尚、公而開、博而精”,將自己的認可和贊賞刻在他的名字中。

高公博把這看作是業內最高層級專家對他的一次正名。“外界從不理解到理解,我經歷了20年,終于得到了國家權威人士的肯定!”我們從此知道,高公博有精雕細刻,更有大刀闊斧;他在精雕細刻的基礎上,走出了人生的大刀闊斧。