吉非替尼聯合全腦放療對EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者的治療效果

張 亞 耿亭亭 山東省聊城市傳染病醫院腫瘤科 252000

非小細胞肺癌(Non-small cell lung cancer,NSCLC)約占所有肺癌的80%以上,且大多患者發現時已到達晚期,失去了手術治療的機會。近年來雖然針對晚期NSCLC的化療藥物、靶向藥物和生物治療等手段逐漸增多,并逐漸應用到臨床階段,取得良好效果,但是當前對于晚期NSCLC的治療還是以順鉑等藥物化療為主,雖然延長了患者的生存時間,但患者復發率依然較高,死亡依然普遍[1]。研究發現[2],NSCLC發展到晚期約有50%以上的患者會出現腦轉移現象,導致患者預后較差。全腦放療作為治療NSCLC腦轉移的主要手段,雖然能夠在一定程度上提升患者生存期,但由于其使用劑量限制比較嚴格,可能對認知功能造成短期影響,因此應用具有一定局限性。另外,臨床實踐發現多數NSCLC患者會伴隨表皮生長因子受體酪氨酸激酶(Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase,EGFR)的突變,導致EGFR活性增強的同時,促進NSCLC轉移與發展[3]。吉非替尼作為臨床上常用的EGFR突變NSCLC的一種靶向藥物,屬于小分子EGFR抑制劑,可抑制EGFR突變晚期NSCLC疾病的發展。然而,在常規化療聯合全腦放療基礎上增加吉非替尼是否能夠進一步抑制EGFR突變晚期NSCLC疾病的發展進程尚無確切定論。因此,為了提升NSCLC的治療效果,本文選取我院2017年9月—2021年9月收治的80例EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者作為觀察對象,探討吉非替尼聯合全腦放療的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2017年9月—2021年9月收治的80例EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者作為觀察對象,應用隨機數字表法,將患者分為觀察組與對照組,每組40例。觀察組中男25例,女15例;平均年齡(65.63±7.54)歲,平均病程(1.63±0.35)年;對照組中男26例,女14例;平均年齡(65.32±7.25)歲,平均病程(1.52±0.22)年,兩組患者一般資料對比無明顯差異(P>0.05),具有可比性。本研究經我院倫理委員會批準。

1.2 選擇標準 納入標準:所有患者均符合非鱗非小細胞肺癌診斷標準[4];經磁共振診斷均出現了腦轉移情況,且腦轉移病灶≥4個;初診非鱗非小細胞肺癌患者,且臨床分期為Ⅳ期,為腺癌;年齡≥18歲;對本研究知情并簽署同意書。排除標準:對本研究所用藥物過敏者;合并嚴重心、腎、肝等重要臟器異常者;合并糖尿病史或心臟相關疾病者;合并胸腔積液、肺水腫、哮喘等其他呼吸道疾病者。

1.3 方法 所有患者均采取順鉑+培美曲塞(PP方案)進行化療,具體方法為:第1天采取注射用培美曲塞二鈉(南京先聲東元制藥,國藥準字H20133215,規格:0.1g)靜脈滴注,每次500mg/m2。第2 天給予注射用順鉑(齊魯制藥,國藥準字H37021358,規格:10mg)靜脈滴注,每次75mg/m2。21d作為1個周期,共化療6個周期,每個周期需間隔7d。對照組:采取PP方案化療+全腦放療,具體方法為:對患者進行CT定位后,應用eclipse三維治療系統,應用6MV-X射線,單次的放療劑量為2Gy左右,1次/d,5次/周,總體劑量為40Gy。觀察組:采取PP方案化療+全腦放療+吉非替尼,具體方法為:全腦放療與對照組相同,另采取吉非替尼片[生產企業:齊魯制藥(海南)有限公司,國藥準字H20163465;規格:0.25g/片]口服治療,1次/d,0.25g/次,空腹服用,直到出現疾病進展。

1.4 觀察指標 (1)臨床療效。應用RECIST標準進行療效評價,患者肺癌實體病灶總和與最小值增加約20%,且半徑的總增加絕對值>5mm或出現新病灶可認定為病情進展(PD);患者肺癌實體病灶總和與最小值未達到病情進展的標準也未達到緩解標準為病情穩定(SD);所有目標病灶半徑的總和至少減小30%為緩解(PR);影像學檢查發現患者體內腫瘤全部消失為完全緩解(CR)。疾病控制率(DCR)=SD +PR[5]。(2)采取空腹靜脈血5ml,離心后分離血清,檢測血清中人細胞角蛋白21-1片段(Cyfra21-1)、糖類抗原125(CA125)腫瘤標志物表達水平,檢測方法為電化學發光法。(3)觀察并記錄兩組患者無進展生存期(PFS)、總生存期(OS),其中PFS定義為患者從接受放化療及靶向治療的第1天到疾病進展的總時間,OS定義為患者接受放化療及靶向治療的第1天直到末次隨訪或死亡時間。(4)記錄兩組患者的不良反應發生情況。

2 結果

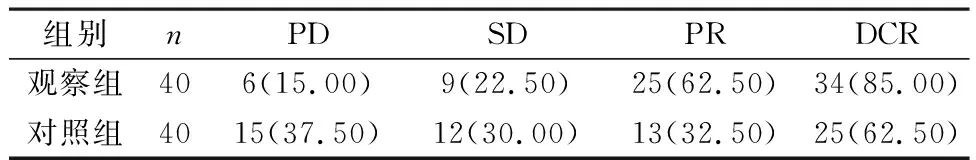

2.1 臨床療效 觀察組DCR明顯高于對照組(χ2=5.230,P=0.022<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效對比[n(%)]

2.2 腫瘤標志物水平 治療前兩組患者CA125、Cyfra21-1腫瘤標志物水平對比無明顯差異(P>0.05);治療后兩組患者CA125、Cyfra21-1腫瘤標志物水平均降低,且觀察組低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組腫瘤標志物水平對比

2.3 生存情況 觀察組中位PFS為11.26(2.38~24.13)個月,長于對照組的9.25(2.24~17.22)個月,差異具有統計學意義(χ2=4.536,P=0.041)。觀察組中位OS為21.23(4.84~62.73)個月,長于對照組的16.52(5.27~50.27)個月,差異具有統計學意義(χ2=5.262,P=0.022)。

2.4 不良反應 兩組患者不良反應發生率對比無明顯差異(P>0.05),見表3。

表3 兩組不良反應對比[n(%)]

3 討論

隨著臨床上晚期NSCLC治療研究進展,更多學者對靶向治療聯合常規化療以及放療等相關模式研究,逐漸成為當前晚期NSCLC的一線治療方案。對于晚期NSCLC的EGFR基因突變患者來說,EGFR基因突變是NSCLC常見的驅動基因圖面模式,其發生率逐漸增高,約占所有NSCLC患者的50%以上[6]。而EGFR被激活之后,機體下游的酪氨酸酶會出現磷酸化反應,促發信號傳導,促使腫瘤新生血管生成。因此,采取酪氨酸激酶對EGFR內部信號通路進行有效阻斷,也成為當前晚期惡性腫瘤的一項重要治療方式。因此,本文中針對我院非鱗非小細胞肺癌晚期患者采取吉非替尼聯合全腦放療。

本文結果表明,EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者(腦轉移患者)在常規化療聯合全腦放療基礎上加用吉非替尼提升臨床療效。這是因為,全腦放療能夠激活EGFR信號傳導通路,進一步促進細胞增殖,增強DNA修復效果,使細胞周期蛋白D1活化,造成進入對于放射敏感的G2-M細胞減少,進而導致放療抵抗效果。所以EGFR可以作為提升腫瘤放射敏感性治療的相關靶點,抑制腦轉移。同時早期聯合全腦放療可以延遲吉非替尼耐藥,與其產生協同治療非小細胞肺癌的效果[7]。肺癌遠處轉移的一個重要基因為EGFR基因,EGFR突變后會活化細胞通路,促進肺癌細胞增殖與轉移,因此,采用EGFR-TKI可對細胞內相關激酶進行活化,進一步對腫瘤細胞的增殖與轉移產生抑制作用。吉非替尼作為EGFR-TKI藥物的一種,屬于小分子EGFR抑制劑,能夠通過內源性配體與EGFR競爭性結合,進一步抑制酪氨酸激酶活化,阻斷信號傳導,抑制腫瘤新生血管生成,因此與全腦放療聯合治療能夠改善患者臨床療效。

本文結果顯示,治療后兩組患者CA125、Cyfra21-1腫瘤標志物水平均降低,且觀察組低于對照組。Cyfra21-1、CA125水平升高之后,惡性腫瘤患者生命周期也隨之減少,增加疾病進展率。細胞角蛋白作為常見的腫瘤免疫組織化學標記物,多表達于間皮細胞和上皮細胞中,且癌癥患者血清細胞角蛋白也高于健康群體。因此,Cyfra21-1水平越高代表癌癥患者的生命周期越短,預后越差。糖類抗原125也叫做黏蛋白16,是常見腫瘤標志物中的一種。糖類抗原125能夠在某些癌癥患者特定類型血液中表達水平升高,同時也是判定腫瘤良惡性的重要蛋白。觀察組CA125、Cyfra21-1腫瘤標志物水平低于對照組,也證明了EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者(腦轉移患者)在常規化療聯合全腦放療基礎上加用吉非替尼能夠具有顯著的治療效果。本文結果顯示,觀察組中位PFS及中位OS均長于對照組(P<0.05)。由此證明,EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者(腦轉移患者)在常規化療聯合全腦放療基礎上加用吉非替尼能夠提升患者生存時間。全腦放療作為非小細胞肺癌腦轉移的主要手段,能夠使50%~75%的患者得到緩解,進一步提升患者生存期,與本文結果相符。另外聯合吉非替尼后能夠更精準地作用于靶向目標,進一步調控腫瘤相關基因,對于EGFR突變非小細胞肺癌能夠表現出更好的抗腫瘤效果,提升患者生存時間。本文結果表明,EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者(腦轉移患者)在常規化療聯合全腦放療基礎上加用吉非替尼能夠安全性較高。但本研究還存在一定不足,首先,觀察隨訪時間較短,所有患者出現了病情進展之后沒有給予相關治療方案的研究,另外還有一些患者依然在隨訪中,沒有確切得到患者具體生存時期。因此,還需在后續研究中進行持續深入分析。

綜上所述,對EGFR突變晚期非鱗非小細胞肺癌患者在常規化療基礎上采取吉非替尼聯合全腦放療能夠提升其臨床療效,降低機體腫瘤標志物表達水平,提升患者中生存時間和無進展生存時間,且安全性較高。