內鏡下手術治療2~5 cm胃間質瘤的效果

劉家銘,李守帥,莊坤,田立民

(西安市中心醫院 消化科,陜西 西安 710003)

間質瘤常見于胃腸道、腸系膜、大網膜和腹膜間質,主要起源于Cajal 的間質細胞。免疫組學顯示,酪氨酸激酶受體KIT 蛋白(CD117 抗原)呈高表達。其中,胃間質瘤(gastric gastrointestinal stromal tumor,gastric GIST)最常見,年發病率為11/100 萬~1 450/100 萬,所有間質瘤都是潛在的惡性腫瘤[1]。我國的專家共識[2]建議,對于 < 2 cm 的極低風險gastric GIST,可選擇切除或隨訪。因2~5 cm的gastric GIST有中度和高度侵襲風險,手術切除病變仍是最有效的治療方法[3]。內鏡和腹腔鏡手術是常用的手術方法,但選擇哪種手術方法更適合,報道較少[4]。臨床上,建議:對大小超過2 cm 的gastric GIST 進行手術切除[5]。有文獻[6]建議,對大小為2~5 cm的gastric GIST進行內鏡切除。本研究采用內鏡或腹腔鏡下手術治療2~5 cm 的gastric GIST,探究其臨床療效和預后,以期為臨床治療提供參考依據。現報道如下:

耕地是保障國家糧食安全和生態環境安全的重要資源,其所面臨的土壤安全問題急需解決。對此,貴州開磷化肥有限責任公司農化中心主任田樹剛表示,全球面臨著與土壤相關的水資源緊張、環境污染、氣侯變化、能源短缺、生物多樣性銳減、生態系統服務功能退化等多種問題,而土壤本身也面臨著退化、污染等問題。高強度不合理的農用化學品的投入是造成土壤及環境惡化的重要原因之一,不合理的肥料添加也為土壤帶來了嚴重的危害,這些問題的解決需要肥料產業各方的共同努力。

1 資料和方法

1.1 一般資料

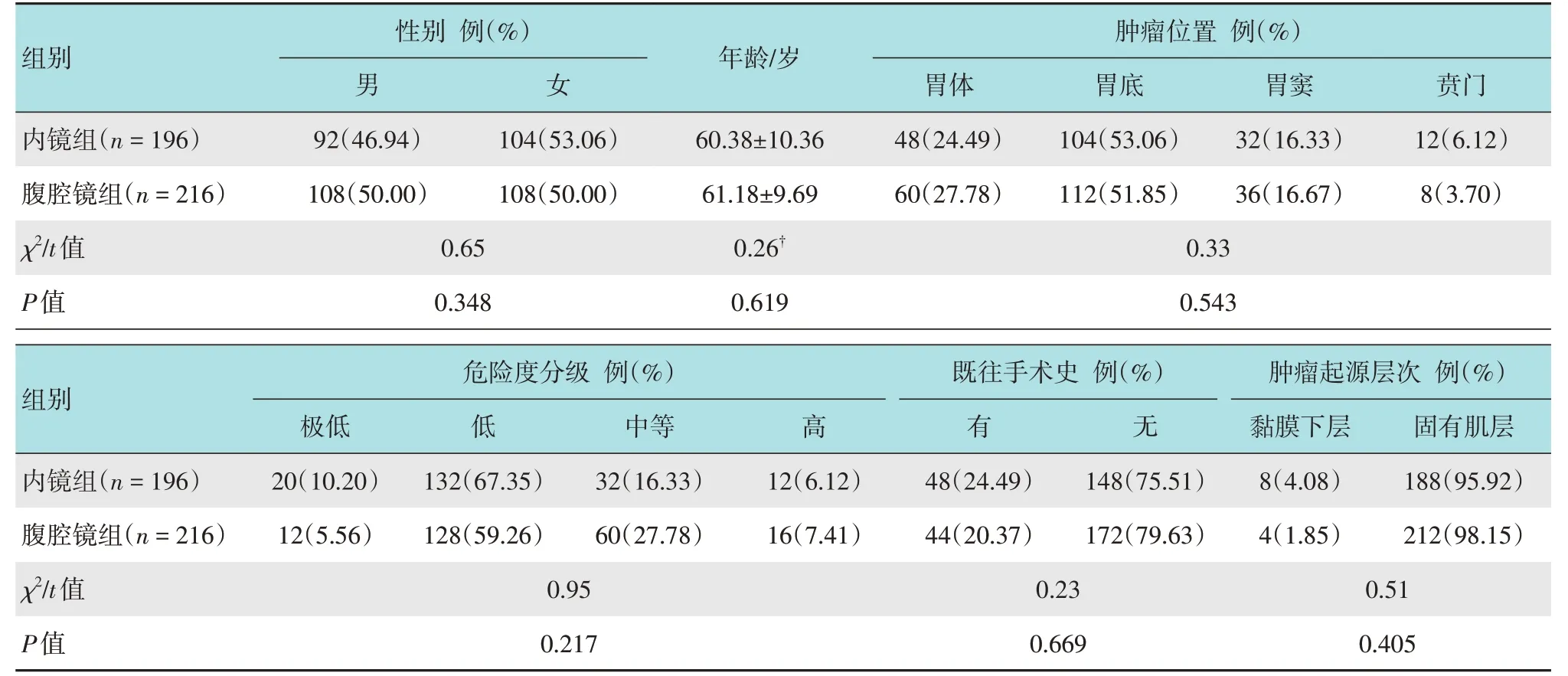

選取2017年1月-2020年1月于本院接受治療的gastric GIST患者412例,根據手術方法不同,分為內鏡切除手術組(內鏡組,196例)和腹腔鏡切除手術組(腹腔鏡組,216 例)。其中,男200 例,女212例,年齡35~82 歲,平均(60.78±10.03)歲;腫瘤直徑2~5 cm,平均(3.21±0.69)cm。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。見表1。

國企審計工作中,部分企業獲得審計報告后,便認為相關工作全面結束,并未考慮報告解讀分析及使用狀況,未將審計成果形成系統化的總結內容。更無法進行總結分析、要點提煉、難點研究等工作,潛在隱患問題突出,對日后相關工作的發展沒有參考價值。同時其他機構的工作人員也并未提高審計報告的重視度,致使審計成果利用度較差、資源浪費現象明顯、審計效率明顯偏低。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general data between the two groups

納入標準:病灶直徑為2~5 cm;胃單發病灶;經病理學確診為gastric GIST[7];符合內鏡黏膜下腫物挖除術(endoscopic submucosal excavation,ESE)的適應證;臨床資料完整,患者及家屬知情同意,并簽署知情同意書。排除標準:病灶直徑 < 2 cm或 > 5 cm;經影像學檢查,發現存在腫瘤轉移;胃部多發病灶或合并其他部位病灶;內鏡切除失敗,中轉手術治療者。

1.3.2 腫瘤危險度 采用Fletcher 危險度分級法,根據腫瘤大小和核分裂象,分為極低、低、中等和高4個級別。

1.2 手術治療

1.3.4 術后隨訪 術后隨訪13~35 個月,復查胃鏡和腹部CT 等,觀察腫瘤復發和轉移情況。隨訪方法包括:門診預約、電話等。風險較低患者,每6、12 和24 個月復查胃鏡和腹部CT,中、高風險患者,于6個月后復查腹部CT 1次,胃鏡檢查為術后每6個月1次。

1.2.2 腹腔鏡組 行腹腔鏡手術。患者取仰臥位,行氣管插管靜脈麻醉(麻醉和藥物劑量與內鏡手術相同)。常規消毒覆蓋后,在肚臍上方約1 cm處設置人工氣腹,將Trocar置入腹腔內,檢查腹部器官。主手術孔共2 個,1 個位于左鎖骨中線肋緣下方3 cm 處,另1 個位于肚臍上方3 cm 處,靠近已建立的左腹直肌。其次,輔助手術孔3 個,1 個位于劍突下方3 cm處,1個位于劍突右側3~5 cm,1個位于右側肋骨邊緣下方3 cm 處,用超聲刀沿腫瘤下端完全切除。病理標本送病理學檢查。

1.3 觀察指標

1.3.1 圍手術期指標 包括:手術時間、術中出血量、禁食時間、留置胃管時間、術后住院時間、術后通便時間和腫瘤位置。

產自生產基地的膠州大白菜,才能使用地理標志。基地認證對基地土壤、水等要素要求條件嚴格,且基地種植大白菜面積必須達到10畝以上。膠州大白菜協會投資約80萬元,建立了南三里河等膠州大白菜生產基地,充分發揮標準基地的示范、帶頭作用。

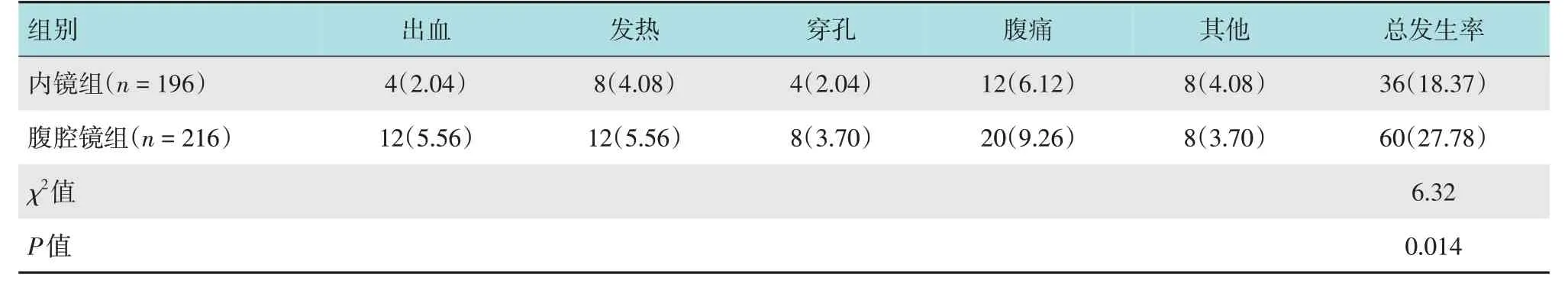

內鏡組術后并發癥發生率為18.37%,低于腹腔鏡組的27.78%,差異有統計學意義(P< 0.05)。見表3。

1.2.1 內鏡組 采用內鏡下切除術(ESE)。術前行超聲內鏡檢查,以確定腫瘤的位置、大小、形狀、邊界和回聲特征。用雙刀標記腫瘤的外邊緣。行CT 掃描,以排除外周淋巴結和遠處轉移。采用氣管插管和靜脈聯合全身麻醉,患者取頭高腳低位,然后行ESE。用鉤形刀(型號:KD-620LR)或TT 刀標記隆起病變的邊緣,并在標記點周圍注射美蘭、腎上腺素和生理鹽水,TT 刀切割病變的外黏膜,并沿外圍行剝離操作。病變完全切除后,用熱活檢鉗或氬等離子體凝固術對創面止血。胃壁肌肉穿孔或小面積缺損部位,可用金屬鈦夾封閉創面。如果缺陷范圍超過金屬夾夾閉范圍,則使用尼龍繩和金屬夾組合作為“荷包”接縫。術后對切除的腫瘤組織行病理學檢查,以確定腫瘤直徑、核分裂象和危險度分級。

1.4 統計學方法

內鏡組術后隨訪13~33 個月,平均(23.04±10.38)個月,腹腔鏡組術后隨訪13~35 個月,平均(22.71±10.69)個月。內鏡組術后復發4例,無轉移發生,占比2.04%,腹腔鏡組術后復發8 例,轉移8例,占比7.41%,內鏡組手術破損瘤體4 例,占比2.04%,腹腔鏡組手術破損瘤體8例,占比3.70%,兩組均無死亡發生,上述指標比較,差異無統計學意義(P> 0.05)。見表4。

2 結果

2.1 兩組患者圍手術期指標比較

如果底基層和基層厚度≥30cm,通常在作業過程中,要碾壓2次,每進行半層或1層碾壓,則應當進行1次觀測。如果針對1層的2次碾壓的時間間隔角度,在觀測時,可以合并成1次進行。

表2 兩組患者圍手術期指標比較()Table 2 Comparison of perioperative indicators between the two groups()

2.2 兩組患者術后并發癥發生率比較

1.3.3 術后并發癥 包括:出血、發熱、穿孔、腹痛和其他癥狀等。

表3 兩組患者術后并發癥發生率比較 例(%)Table 3 Comparison of postoperative complications between the two groups n (%)

2.3 兩組患者術后隨訪情況比較

采用SPSS 24.0 軟件進行統計分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P< 0.05 表示差異有統計學意義。

表4 兩組患者術后隨訪情況比較Table 4 Comparison of postoperative follow-up between the two groups

3 討論

3.1 gastric GIST的內鏡治療

有文獻[8]采用內鏡切除術治療8 例平均直徑 < 2 cm 的gastric GIST,完全切除率高達97.00%,術后不良事件發生率僅8.00%,隨訪時間為11~41個月,復發率僅3.00%。隨著內鏡技術的發展和設備的改進,可對直徑 < 2 cm的gastric GIST行根治性切除,且確保腫瘤不發生破裂。有研究[9-10]表明,即使直徑為2 cm 及以上的稍大腫瘤,內鏡切除也是安全的,尤其是對于直徑為2~5 cm 的胃壁腫瘤[11]。也有研究[12-13]表明,內鏡手術期間,穿孔的發生率較高。穿孔會導致胃液流入腹腔,造成感染,嚴重者會影響呼吸和循環功能,而且手術傷口難以縫合,這些因素都限制了胃固有肌層間質瘤的內鏡治療。

內鏡組手術時間、禁食時間、留置胃管時間、術后住院時間和術后通便時間短于腹腔鏡組,術中出血量少于腹腔鏡組,差異均有統計學意義(P< 0.05)。見表2。

3.2 內鏡和腹腔鏡治療gastric GIST的效果

本研究對2~5 cm的gastric GIST行內鏡和腹腔鏡治療,結果表明:內鏡下治療的圍手術期指標優于腹腔鏡治療。手術或者麻醉后,胃腸會經歷一段時間的功能障礙,持續時間與手術創傷、麻醉劑量和術后疼痛有關。而內鏡下治療gastric GSIT 的手術時間較腹腔鏡短,創傷更小,麻醉藥劑量更少,且術后疼痛較輕微,不需要留置腹腔引流管,降低了腸道細菌移位和感染的潛在風險。本研究中,內鏡組術后排便時間明顯早于腹腔鏡組。這表明:內鏡治療gastric GIST后,胃腸功能恢復比腹腔鏡更快。內鏡組術中出血量較腹腔鏡組少。究其原因,可能是:內鏡下治療gastric GIST,不需要鉆孔和腹壁注氣,且可快速切除病灶,從而減少術中失血量[14]。內鏡組術后并發癥發生率較腹腔鏡組低,與內鏡手術創傷比腹腔鏡手術小有關。由于腹腔鏡定位困難,可能會去除過多的正常胃組織,延長手術時間[15]。因此,內鏡治療腔內病變較腹腔鏡更有優勢。一些學者[16-17]認為,對于腹腔中的較大病變,很難通過腹腔鏡找到,可以行雙內鏡聯合手術。使用內鏡精確定位病變,可以最大限度地減少對胃腸道正常組織的損害,減少并發癥的發生,且安全、有效[18-19]。ESE 是源自內鏡黏膜下剝離術的技術,適用于切除更深的病變[20-21],主要用于治療腔內外突出、漿膜層附近和腹膜或腹腔內器官粘連等病變[22-23]。采用內鏡切除術治療消化道固有肌層腫瘤,可提高手術成功率,降低手術風險[24-25]。

3.3 本研究的局限性

本研究未對破碎合并穿孔和整塊切除合并穿孔的患者進行長期隨訪,也未對瘤體部位和手術方式的選擇展開更進一步的分析,如:食管胃結合部和幽門附近腹腔鏡下視野不易顯露,胃底相對較難游離,穿孔后不易被網膜覆蓋,今后仍需對上述問題展開相關分析,以指導臨床治療。

綜上所述,內鏡下手術治療2~5 cm 的gastric GIST,能夠減少術中出血量,促進術后恢復,降低術后并發癥發生率,具有較高的安全性,值得臨床推廣應用。