種植密度對中麥30產(chǎn)量和蛋白質質量分數(shù)的影響

史金平,張 敏,楊 敏,劉 巖,蔡瑞國

(河北科技師范學院農(nóng)學與生物科技學院/河北省作物逆境生物學重點實驗室,河北 秦皇島,066004)

種植密度對小麥農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量性狀影響較大[1~3]。適宜的種植密度有利于構建合理的群體結構,增大綠葉面積,提高群體對光能的利用率,增加群體干物質積累,提高成穗數(shù)[4],最終影響小麥的產(chǎn)量與品質[5]。在生產(chǎn)中可以通過調整種植密度等農(nóng)藝措施調節(jié)干物質積累及在各器官中的分配,建立合理的源庫平衡,提高其轉化效率[6]。穗數(shù)、穗粒數(shù)和千粒質量構成小麥產(chǎn)量的三要素,建立合理的群體結構,協(xié)調好三者的關系才是小麥獲得高產(chǎn)的根本途徑[7]。適宜的種植密度,可以協(xié)調小麥群體與個體以及生長發(fā)育與環(huán)境的關系,有利于產(chǎn)量三因素的協(xié)調發(fā)展,最終獲得高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。于文明[8]研究認為,高密度不利于小麥植株的氮素積累,過高密度下小麥開花后植株氮素積累量降低。隨種植密度的增加,花前小麥營養(yǎng)器官積累氮的轉運量、轉運率以及對籽粒的貢獻率均有增加[9]。

中麥30由中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所小麥品質研究與新品種選育創(chuàng)新團隊育成,品種來源為08CA137/山農(nóng)17,已經(jīng)通過國家黃淮南片(國審麥20200096)和國家黃淮北片(國審麥20210152)審定,該品種抗寒性好,抗倒性強,高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),適應性好。筆者用小麥新品種中麥30,在大田條件下設置3個種植密度,研究該品種在不同種植密度條件下小麥群體大小、植株干物質積累轉運和籽粒產(chǎn)量以及籽粒蛋白質量分數(shù)的變化,以期為該品種在冀東地區(qū)的推廣種植提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗設計

試驗于2020年10月~2021年6月在河北科技師范學院農(nóng)學與生物科技學院實驗站(39.44°N,119.13°E)進行。土壤類型為潮褐土,其中有機質質量分數(shù)為24.63 g/kg,全氮質量分數(shù)為1.19 g/kg,速效氮質量分數(shù)為93.38 mg/kg,全磷質量分數(shù)為 2.19 g/kg,速效磷質量分數(shù)為32.66 mg/kg,全鉀質量分數(shù)為3.91 g/kg,速效鉀質量分數(shù)為153.09 mg/kg。前茬作物為大豆。

供試小麥品種為中麥30,由中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所提供。試驗設置3個種植密度,基本苗分別為450萬株·hm-2(M1),600萬株·hm-2(M2)和750萬株·hm-2(M3),小區(qū)面積為12.5 m2(2.5 m×5.0 m),3次重復,完全隨機排列。田間小麥的播種時間為2020年10月11日,15 cm等行距機播,3葉期定苗。氮素用量為240 kg·hm-2,底肥和拔節(jié)期追肥各50%;P2O5和K2O用量均為120 hm-2。選用復合肥[w(N)∶w(P)∶w(K)=15∶15∶15]做底肥,尿素(N質量分數(shù)為46%)做春季追肥。全生育期越澆冬水、拔節(jié)水和孕穗水,每次灌水量為600 m3·hm-2。小麥生長期間及時防治病蟲草害,其它管理同當?shù)厣a(chǎn)大田,收獲時間為2021年6月25日。

1.2 測定項目與方法

1.2.1總莖數(shù)動態(tài)和分蘗成穗率 于田間小麥出苗期、返青期、拔節(jié)期、成熟期定點調查行長1 m,2行內的總莖數(shù),并計算分蘗成穗率。

分蘗成穗率=(成熟期有效穗數(shù)/拔節(jié)期總莖數(shù))×100%

1.2.2干物質積累動態(tài) 于田間小麥拔節(jié)期,開花期,花后第7天,第14天,第21天,第28天和第35天取樣,每個處理取10株,3次重復,105 ℃殺青30 min,60 ℃烘至恒質量,稱干質量,計算群體干物質積累量。

1.2.3花前干物質積累量及其對籽粒的貢獻率 于田間小麥開花期和成熟期每處理取10個小麥單莖樣品,分為莖稈+葉鞘、葉片、穗軸+穎殼和籽粒等4部分,3次重復,105 ℃殺青30 min,60 ℃烘至恒質量,稱干質量。

花前干物質轉移量對籽粒的貢獻率=(開花期植株干質量成熟期營養(yǎng)器官干質量)/籽粒干質量

1.2.4產(chǎn)量及其構成因素 小麥成熟后每處理調查取行長1 m,2行內的有效穗數(shù);隨機連續(xù)抓取20個麥穗,數(shù)取穗粒數(shù);收獲行長1 m,5行內樣段全部脫粒、晾曬并稱質量,測定實際產(chǎn)量;采用千粒法測定每處理的千粒質量;以上指標均3次重復,實際產(chǎn)量和千粒質量均折算為籽粒中水的質量分數(shù)為13%下的數(shù)值。

1.2.5植物氮素質量分數(shù)和籽粒蛋白質質量分數(shù) 采用半微量凱氏定氮法測定籽粒氮素質量分數(shù),氮素質量分數(shù)×5.7為蛋白質質量分數(shù)[10]。氮素轉運量公式如下:

花前氮素轉運量=開花期地上部氮素積累量-成熟期非收獲器官氮素積累量

氮素轉運量、氮素積累量單位均為kg·hm-2。以下同。

花前氮素轉運效率=花前氮素轉運量/開花期植株氮素積累量×100%

花前氮素對籽粒氮素的貢獻率=花前氮素轉運量/成熟期籽粒氮素積累量×100%

1.2.6數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和作圖 采用Excel 2003和DPS v 7.05軟件對數(shù)據(jù)進行分析和作圖,采用LSD法進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

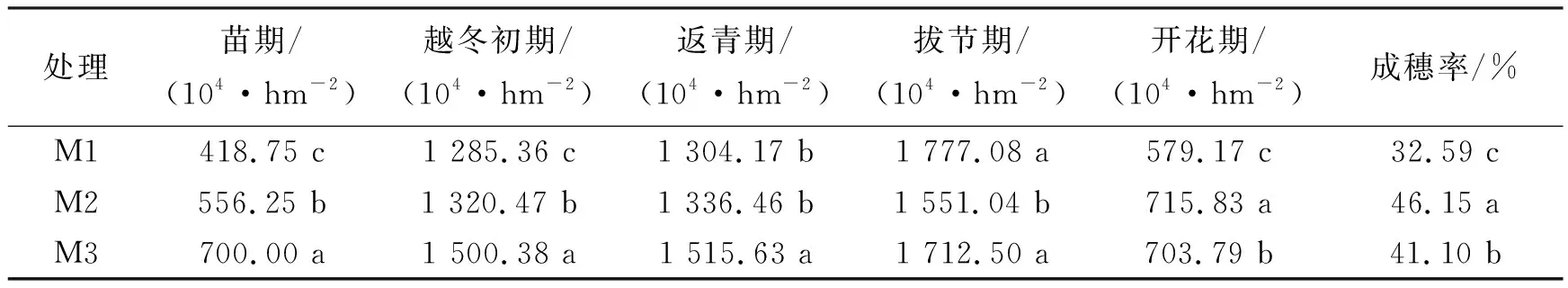

2.1 種植密度對中麥30各生育時期莖蘗動態(tài)和成穗率的影響

中麥30越冬初期和返青期總莖數(shù)隨種植密度增加而增加(表1);但拔節(jié)期M2處理的總莖數(shù)低于另外2個處理且差異達顯著水平;開花期M2處理的總莖數(shù)高于另外2個處理且差異達顯著水平。M2處理的開花期總莖數(shù)數(shù)和成穗率均較高,說明M2處理種植密度有利于分蘗發(fā)生并提高莖蘗成穗率。

表1 種植密度對莖蘗動態(tài)和成穗率的影響

2.2 種植密度對小麥干物質積累的影響

隨著生育進程的推進,各處理的小麥植株干物質積累量均逐漸增加(表2)。隨著種植密度的增加,植株干物積累量顯著增多。種植密度越高小麥地上部干物質積累量越大。

表2 種植密度對小麥干物質積累動態(tài)的影響 103 kg·hm-2

2.3 種植密度對小麥干物質積累轉運及其對籽粒產(chǎn)量貢獻率的影響

小麥花前營養(yǎng)器官干物質轉運量及對籽粒產(chǎn)量貢獻率由高到低的排列順序為莖鞘,葉片,穎殼(表3)。種植密度從M1增至M3,莖鞘干物質轉運量逐漸增加;但葉片和穎殼干物質轉運量以M2處理的較高,而莖鞘干物質轉運量以M3處理的較高。花前各器官干物質轉運量對籽粒產(chǎn)量貢獻率,莖鞘在M3處理下的高于其他處理,葉片和穎殼在M2處理下的較高。3個種植密度下的花前干物質轉運總量和對籽粒的貢獻率,均以M2處理下的較高。

表3 種植密度對小麥花前干物質轉運及其對籽粒貢獻率的影響

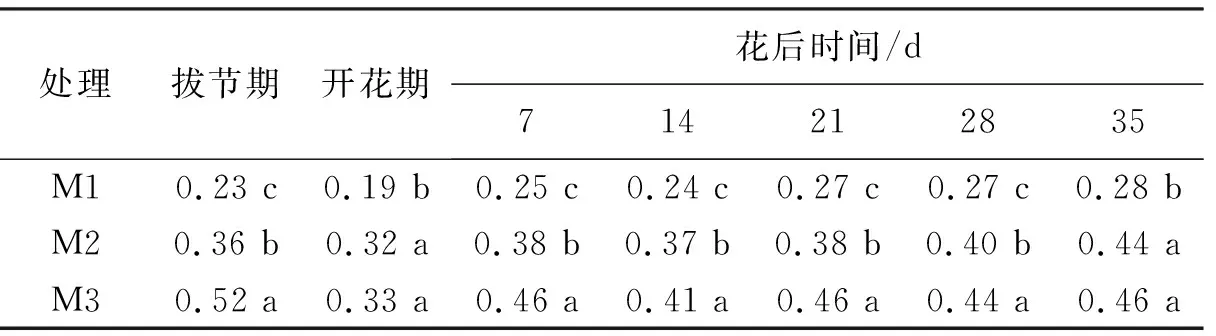

2.4 種植密度對氮素積累動態(tài)及氮素轉運量和轉運率的影響

氮素積累量隨種植密度的增加而增加,除開花期和花后35天的M2和M3處理未達顯著水平外,其他時期都在M3處理時顯著高于M1和M2處理(表4)。

表4 種植密度對氮素積累動態(tài)的影響 103·hm-2

3個種植密度下的花前氮素轉運量以M2處理的最大,顯著高于M1處理的,但與M3處理的差異不顯著(表5)。3個種植密度下的花前氮素轉運效率以M2處理的較高,但與M1處理的差異不顯著,而與M3處理的差異顯著。花前氮素轉運對籽粒氮素積累的貢獻率也以M2處理的較高,M2和M3處理的顯著高于M1處理的,M2和M3處理間差異不顯著。

表5 種植密度對氮素轉運量和轉運效率的影響

2.5 種植密度對小麥產(chǎn)量及其構成因素的影響

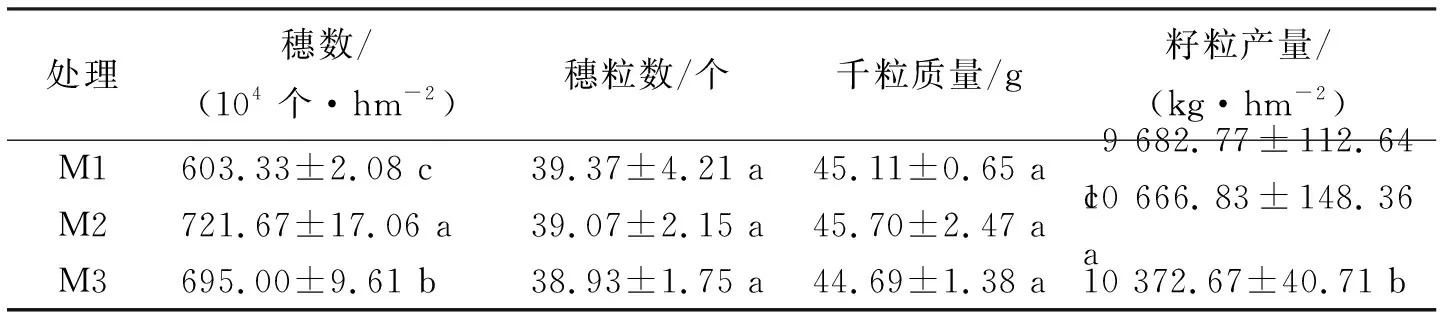

3個種植密度下的穗數(shù)差異顯著,M2處理的穗數(shù)顯著高于其它2個處理(表6)。穗粒數(shù)和千粒質量各處理間差異均不顯著,說明播量對穗粒數(shù)和千粒質量影響不大。M2處理的籽粒產(chǎn)量為10 666.83 kg·hm-2,顯著高于其它2個處理。

表6 種植密度對產(chǎn)量及其構成因素的影響

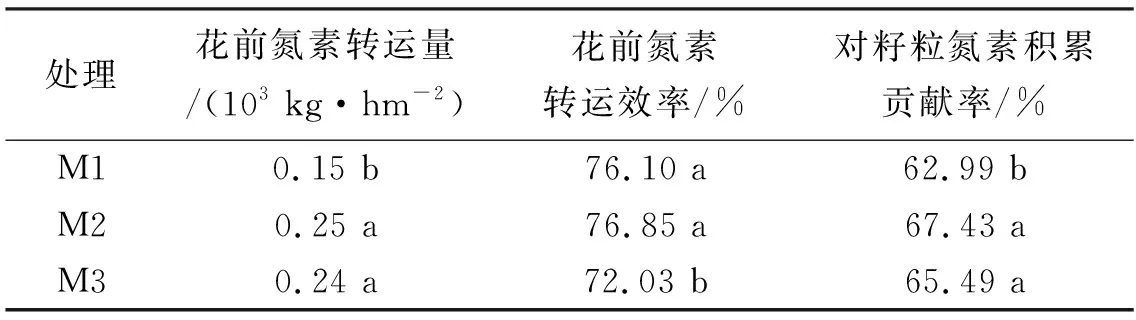

2.6 種植密度對籽粒蛋白質質量分數(shù)的影響

3個種植密度下的籽粒蛋白質質量分數(shù)以M2處理的最高,顯著高于其它2個處理(圖1)。

圖1 種植密度對籽粒蛋白質質量分數(shù)的影響

3 討論與結論

影響小麥生長發(fā)育的因素很多,而播種量是其中最關鍵的因素之一。小麥具有較強的分蘗調節(jié)能力,分蘗成穗數(shù)多少和分蘗成穗率高低,可作為小麥生長條件和栽培技術水平高低的重要標志之一[11]。冬小麥關鍵階段群體的有效分蘗能夠保障合理群體的構建,解決個體發(fā)育與群體發(fā)展的矛盾,充分利用光、熱、水、肥等資源,是籽粒獲得高產(chǎn)的根本途徑[12~15]。較高的莖蘗成穗率是提高產(chǎn)量的基礎,在適宜的穗數(shù)范圍內,莖蘗成穗率越高則總結實粒數(shù)越多,同時花后干物質積累量也越多,最終也就達到了高產(chǎn)的目的[16]。干物質積累量是小麥產(chǎn)量形成的基礎,與產(chǎn)量關系密切[17]。增大播量能夠提高冬小麥各生育時期地上部群體干物質量[18],但播量過大會抑制冬小麥個體生長,不利于地上部群體干物質的積累[19,20]。本次研究結果表明,種植密度為750萬株·hm-2時,小麥各時期群體干物質積累量較高。有研究表明,小麥成穗數(shù)隨著種植密度的增加而增加,而穗粒數(shù)和千粒質量卻降低[21]。本次研究與上述結果略有不同,小麥成穗數(shù)隨著種植密度的增加而增加,但穗粒數(shù)和千粒質量無顯著變化,這可能是中麥30的品種特性決定的。

前人關于種植密度對小麥籽粒蛋白質質量分數(shù)的影響展開了一定研究,但結果存在差異。馬冬云等[22]發(fā)現(xiàn),籽粒蛋白質含量隨種植密度的增加而增高;而姚金寶等[23]研究表明,種植密度與籽粒蛋白質質量分數(shù)關系不密切。本研究結果表明,隨著種植密度的增加,中麥30植株氮素積累量增加,具體表現(xiàn)為種植密度450萬株·hm-2的氮素積累量顯著低于600萬株·hm-2的和750萬株·hm-2的,600萬株·hm-2和750萬株·hm-2之間差異不顯著。王樹麗[24]研究顯示,花前營養(yǎng)器官中儲存氮素的轉運量、轉運效率和對籽粒的貢獻率均隨種植密度的增加而提高。本次試驗結果顯示,3個種植密度下的氮素的轉運量、轉運效率和對籽粒的貢獻率均以種植密度居中的600萬株·hm-2的較高,與前人研究有所不同。進一步分析發(fā)現(xiàn),種植密度600萬株·hm-2的蛋白質質量分數(shù)顯著高于其它兩個種植密度的。說明,增加種植密度促進了中麥30植株氮素的積累,而籽粒蛋白質質量分數(shù)在600萬株·hm-2時達到最大。

綜上,中麥30在600萬株·hm-2時籽粒產(chǎn)量與蛋白質質量分數(shù)較高,且該種植密度下同時具有較高的氮素轉運量、轉運效率和對籽粒的貢獻率。所以,本次試驗條件下,冀東平原推廣種植中麥30的較適宜密度為600萬株·hm-2。