安·維羅尼卡·詹森斯:粉黃藍

安·維羅尼卡·詹森斯的藝術創作同時與東方哲學以及二十世紀五六十年代涌現的歐普藝術、極簡主義、光與空間等藝術運動產生共鳴,在色彩和光線交織中尋求華麗的和諧。和曾經探索感官經驗的藝術運動相同,詹森斯也將光與空間作為創作媒介,由此實現視錯效果和對感官知覺的操控。東亞哲學,尤其佛教文化亦可為理解詹森斯的藝術實踐提供線索,即肉眼可視的物質現象并無固定不變之自性。

2015—2023

人造霧,自然光與燈光,彩色濾片

尺寸可變

《粉黃藍》是本次展覽的核心作品,展現了詹森斯將雕塑從材料和形態中解放,并將其去物質化的探索。《粉黃藍》是一件利用光線和顏色激發觀眾深度感知經驗的沉浸式裝置——一個霧氣繚繞的空間,同時充斥著熱烈而繽紛的彩色光線。當觀眾在裝置中走動,不同顏色隨之被帶動、混合、轉移,呈動態變化之勢。策展人王宗孚認為,這件裝置亦能從抽象主義精神中得到理解:康定斯基、蒙德里安、馬列維奇等藝術家曾將色彩和抽象作為傳遞思想與情感的基本工具。“這些藝術家們使用色彩并非僅僅因其美學品質,更因顏色是意義和情緒的表達方式。抽象則允許他們在避開傳統表現形式的情況下,創作出呈現新經驗和新想法的作品。”這間彩色霧室的前身是戶外作品《隧道》(1999),該裝置是安·維羅尼卡為第 14屆荷蘭烏得勒支 a/d Werf 藝術節創作的,制霧機每五分鐘于人行隧道中產生一團人造霧。

2019—2023

繩子,木板,熱敏薄膜

尺寸可變

《秋千》為觀眾提供一次具有參與感的邂逅,鼓勵觀眾單獨體驗這件作品,從秋千來回擺蕩的過程中感受視角及動能的強烈轉變。秋千被設置在這一特定位置,反映了詹森斯對建筑、物理定律以及觀眾參與度的強烈迷戀。

秋千座椅采用了熱敏薄膜,會在接觸人體散發的熱量時改變顏色。一方面,作品短暫地捕捉了每個個體的存在;另一方面,作品通過顏色來及時反饋人類活動帶來的溫度變化,于雕塑和觀眾之間創造了動態的相互作用。

作為展覽空間內的雕塑干預,《秋千》的激活也強調了多種空間現象和科學現象,而觀眾發揮著積極作用,使得作品圓滿。秋千固有的不穩定性加上其來回不斷的運動和方向變化,迫使觀眾重新思考他們在展廳里的位置和空間感。秋千運動受制于鐘擺原理:其前后運動由繩索長度和重力控制。

2003—2023

鋁,聚碳酸酯板,照明設備

180 cm × 230 cm × 150 cm

《紅 106 藍 132》首次亮相是在巴黎奧塞美術館 2003 年的展覽“抽象起源”。這件北京再版是一個裝有頻閃燈光的房間,邀請觀眾進入觀看。紅色與藍色燈光頻閃交替,混合成一種熾熱的白,從而改變觀眾對空間和顏色的感知。于策展人王宗孚而言,這件作品“對抽象本身的意義提出了當代性的問題。一方面,詹森斯的創作徹底顛覆了物質的形態與具象性;另一方面,她嘗試探索媒介的純粹性,通過單純的顏色變化塑造出一個物理空間。”

本次研究型展覽囊括藝術家 40 余年創作生涯中的一些關鍵作品,經由藝術家與策展人多年共同策劃,展覽構建了一系列體驗式邂逅和“感知方法”,突出詹森斯持續探索的理念根本。沉浸式色彩裝置是本次展覽的核心,比如《粉黃藍》以及《晶》系列雕塑的北京特別版本。藝術家的標志性創作展現了她對雕塑去物質化、超越實體與形式等議題作出的探索。《粉黃藍》是一件利用光線與顏色激發觀眾深度感知經驗的沉浸式裝置,作品設于霧氣繚繞的封閉空間,同時充斥著熱烈而繽紛的彩色光線。當觀眾在裝置中走動,不同顏色隨之被帶動、混合、轉移,呈動態變化之勢,帶來一段精神與肉身穿梭于色彩異境的旅途。

2015—2023

聚酯纖維

尺寸可變

“閃光的微粒被揮灑空中,而后隨意散落于地面,給人帶來能量的投擲感。”——安·維羅尼卡·詹森斯

《晶》系列源于藝術家與米歇爾·弗朗索瓦 2015 年合作的作品《踢星》,他們用黑色閃粉在地上踢出一個小丘。從那以后,詹森斯繼續嘗試不同顏色的閃粉和創作雕塑時的姿勢,探索其難以捉摸的本質以及它受光線影響的方式。藝術家在此呈現了為北京展覽訂制的新顏色,該版本之前從未展出。

銀色有助于提升觀眾自我意識,并鼓勵觀眾在觀看作品時重新思考自身方位和作品展出語境。和詹森斯其他許多作品一樣,《無題(晶銀)》是一件場域特定作品,用散落地面的閃粉創作出反光而縹緲的裝置,影響人們在空間里的走動方式。安·維羅尼卡·詹森斯將該系列作品視為開放式雕塑,每件作品都是獨一無二且臨時存在的。

1997—2023

紙上黑白印刷

尺寸可變

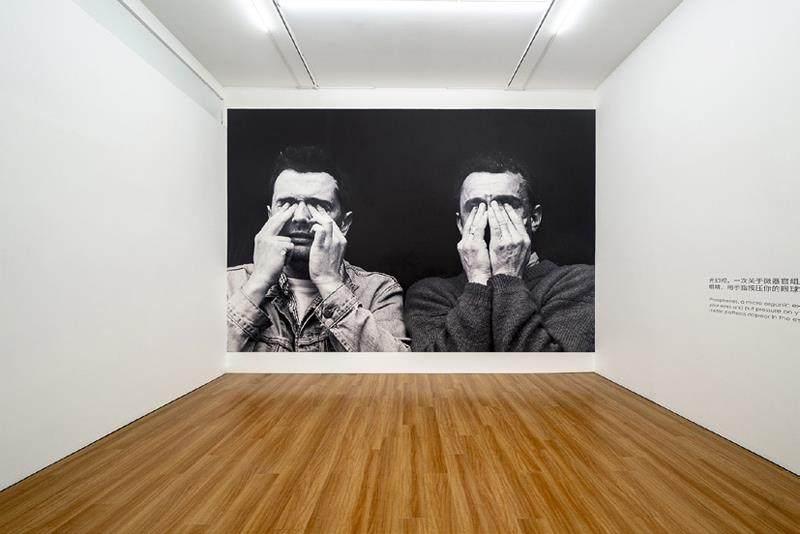

閉上眼睛,能看見光嗎?

光幻視是人們在閉上眼睛或體驗某種形式的視覺系統刺激時所見的光和色彩。它實際上并非進入眼球的光,而是大腦視覺皮層神經活動的結果。通過刺激處理視覺信號的大腦區域,從而使視覺中樞在受到刺激時呈現出幾何形狀、星星或抽象圖案。

這件作品最初是為 1997年伊斯坦布爾雙年展創作的,當時這張圖片以傳單和海報的形式遍布了整個城市。作品邀請觀眾在閉合的眼瞼上施加輕微壓力來創造光幻視——即對視網膜進行刺激,從而激活我們的視覺皮層。

在顏色自身亦擁有一個意義的世界,每種色調在不同傳統文化中具有對應內涵。譬如道教學說中黃色屬“土”,象征穩定厚重、與地銜接。《無題(晶銀)》是另一件十分空靈的作品,大量閃光粉末在地面上營造出一片閃爍著銀色光芒的汪洋。當粉末被揮灑于展廳,撞擊空氣的瞬間起舞與旋轉,一個地面雕塑由此完成。與《粉黃藍》一樣,這件作品突出詹森斯對“材料之不穩定性”的探索,它側重于探索感官經驗,而非其外在形態。

展覽是一場進入廣闊雕塑領域的旅程,而色彩與光線是進入和理解這些“軟雕塑”的主入口,集聚了藝術家最具代表性的、通過跨學科方式來檢驗雕塑本質的創作。這是藝術家的作品與觀眾的互動,《艷桃綠松》(2006)和《紅 106 藍 132》等思考美術館與觀眾、光線三者關系的作品亦將包含其中。詹森斯將接連呈現的光線展廳與美術館建筑結構融為一體,試圖將觀眾一并納入其色彩光譜,作品帶來的視覺和身體經驗在獨特的展廳中逐漸增強,其間充斥著柔軟的珊瑚色或蔚藍色光線,營造出一片臨時的溫暖靜謐之境。詹森斯的作品思考自身感知的局限性,嘗試讓人們更深刻地理解藝術的物質性與非物質性。藝術家通過對光和色彩的調動制造出感官體驗,并提出與作品更深層次的互動性,進一步思考人類感官認知與現實之間的關系。

2019—2023

單面拋光工字鋼

20 cm × 10 cm × 400 cm

作品 IPE 400 #2 是一根置于北展廳地面上的工字鋼。IPE 400 #2 探討多層次的功能性和可見性:這種工字鋼很難在日常生活中見到,因為它主要用于建筑工程中,一般放在天花板或地板內部。但另一方面,它是一個藝術現成品:藝術家通過將其表面拋光至能捕捉并反射光線的程度,將其提升至雕塑的層次。通過消解工字鋼的原始功能,詹森斯對當今觀念藝術的美學與本質提出質疑,同時引發觀眾思考材料的選擇及其與建筑、城市現代化之間的關系。極度反光的表面一時之間也造成錯覺,短暫地掩藏了原本的鋼鐵質感,讓觀者進一步追問工字鋼的身份。

正如詹森斯所言:“我喜歡讓堅硬耐用的物件在自然元素的影響下展現其不穩定的一面。”

Ann Veronica Janssens

1956 年出生于英國福克斯通。她曾就讀于布魯塞爾坎布雷國立視覺藝術高等學院(L’ école de la Cambre)。藝術家目前在布魯塞爾生活和創作。

詹森斯在許多重要機構舉辦過個人展覽,其中包括:米蘭現代藝術博物館(米蘭,2021)、巴爾的摩藝術博物館(巴爾的摩,2018)、奧塞博物館(巴黎,2003)、柏林新國家美術館(柏林,2001)等。主要群展包括:國家影像美術館(巴黎,2022)、梅斯蓬皮杜中心(梅斯,2021)、維也納藝術博物館(維也納,2019)、大皇宮(巴黎,2013)、盧浮宮(巴黎,2012)等。其作品被以下機構所收藏:路易斯安那現代藝術博物館(胡姆勒貝克)、馬賽當代藝術博物館(馬賽)、塔斯馬尼亞古今藝術博物館(塔斯馬尼亞)、安特衛普當代藝術博物館(安特衛普)、國立現代藝術博物館—蓬皮杜中心(巴黎)、比利時皇家美術博物館(布魯塞爾)等。

安·維羅尼卡·詹森斯:“粉黃藍”

策展人:王宗孚

展期:2023.6.30—2023.11.26

主辦:木木美術館(北京798館)