不同恢復年限下典型草原區路域生態系統固碳功能研究

茶娜, 劉寶河, 張朕, 李龍,*, 王嫣嬌, 王立國, 蘇非非

(1.內蒙古農業大學沙漠治理學院,呼和浩特 010018; 2.內蒙古交通設計研究院有限責任公司, 呼和浩特 010010; 3.內蒙古農業大學,國家林業局荒漠生態系統保護與修復重點實驗室,呼和浩特 010018; 4.內蒙古公路交通投資發展有限公司,呼和浩特 010050)

公路建設過程中的棄土、取土、施工機具的碾壓、堆料場、拌合場、倉庫、工棚、便道等會破壞地表植被[1-2],使地表裸露,表土擾動,土體天然結構被破壞[3],使原本脆弱的生態系統遭到破壞[4],直接導致生態系統固碳功能在空間上形成較大的差異[5-6]。公路路域生態系統受不同立地條件的影響,產生不同的路堤、路塹、取土場等新的典型地貌。在全球氣候變化的大背景下,研究公路路域生態系統碳庫特征對碳達峰與碳中和的探索具有重要理論意義。

已有學者從不同角度探究了不同恢復年限下植被群落特征與土壤有機碳含量變化特征,并對植被碳含量和土壤碳含量之間的關系開展了大量研究,得到的結果也不盡一致。研究表明,不同的植物配置、不同降雨帶、植被覆蓋率等因素會影響恢復效果[7-8],氣候條件、坡度、坡向對土壤固碳影響顯著[9]。而影響生態系統有機碳含量的因素包括植被有機碳含量、土壤碳儲量等[10-11]。許小明等[12]研究發現,不同植被組分碳密度和不同土層土壤有機碳密度隨恢復時間的推移總體上表現出增加趨勢,坡向對草地植被碳密度無明顯影響,而土壤有機碳密度存在明顯的陰陽坡差異。李令等[13]研究發現,耕還草11 a后,其植被群落蓋度、平均高度、植物分層及地上生物量均達到原生植被水平,土壤有機碳密度和碳氮比(C/N)顯著高于原生植被樣地。

已有研究多集中在不同恢復措施對土壤有機碳含量、植被有機碳含量的影響,對路域生態系統中不同擾動方式下土壤、植被和生態系統固碳功能研究較少。本研究以內蒙古公路為研究對象,選擇1、5、15 a 共3 種不同恢復年限下4 種擾動方式(碾壓、取土場、路塹、路堤),探索路域生態環境恢復規律,為合理地采用相應的恢復措施以及生態補償提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

本研究所選取的3條公路分別為G303錫林浩特市-阿巴嘎旗段(G303-A)、G207錫林浩特市-西烏珠穆沁旗段(G207-X)和G207錫林浩特市-烏日圖塔拉段(G207-W),見圖1。3 條公路均位于內蒙古自治區東部的錫林郭勒草原,海拔在800~1 200 m,屬中溫帶半干旱、干旱大陸性季風氣候,寒冷、多風、干旱,年平均氣溫1~2 ℃。土壤類型主要以栗鈣土、棕鈣土和草甸土為主。其中,國道G303 起點為吉林集安,終點為內蒙古錫林浩特,全長1 263 km,路經吉林、遼寧、內蒙古3 個省(自治區),本研究選取該公路錫林浩特市-阿巴嘎旗段,啟建時間為2020年5月,全長96.4 km,路側土壤類型為栗鈣土。國道G207 起點為內蒙古錫林浩特,終點為廣東徐聞縣,全長3 738 km,研究選取該路段錫林浩特市-西烏珠穆沁旗段和錫林浩特市-烏日圖塔拉段,啟建時間分別為2016 年4 月、2005 年10 月,錫西段公路長148.9 km,錫烏段公路長107.4 km,路側均為栗鈣土。

圖1 研究區位置Fig. 1 Location of the study area

1.2 試驗設計

1.2.1 樣地設置與調查 通過野外樣地調查、室內試驗分析相結合,利用空間代替時間的方法分析內蒙古典型草原區公路建設過程中由于路堤、路塹、取土場、碾壓4 種擾動所導致土壤與植被有機碳含量特征的變化規律,并分析不同恢復年限(1、5、15 a)下公路路域土壤、植被的恢復特征。

①碾壓樣地屬于在公路建設過程中,由于施工機具、車輛等運輸工作,使地表植被和土體天然結構遭到破壞的區域。碾壓擾動樣點分別設置在距離錫林浩特市35.1、49.7、15.4 km 處路側約10 m的地表裸露區。

②路堤樣地屬于高于原地面的填方路基,其土壤類型屬于復配土,本研究選取在高度1.0~1.5 m,坡度為35°~50°的路堤邊坡上設置樣方。路堤擾動樣點設置在距離錫林浩特市24.3、105.9、76.3 km處高于路面的填方路基,其距離路面高度大約1~2 m,傾斜角15°~25°。

③取土場樣地為在取土過程中形成的土場,于取土場內部設置樣方。取土場擾動樣點設置在距離錫林浩特市33.6、78.6、17.5 km處的洼坑,與公路垂直距離在50~100 m,深度小于1 m。

④路塹樣地屬于低于原地面的挖方路基。路塹擾動樣點設置在距離錫林浩特市45.2、63.5、101.5 km 處低于原路面的挖方路基,傾斜角在15°~20°。

每種樣地各取4~5個樣方進行實測以減少偶然性誤差,選取未經過公路建設擾動的原生樣地作為對照組(CK),每個樣方用GPS 定位,樣方面積為1 m×1 m。共設樣地12 個,樣方共計59 個,樣地基本情況見表1。

表1 樣地基本情況Table 1 Basic information of sample plot

1.2.2 植被群落調查 每個樣方中分別測量植物株高、多度、蓋度和生物量并記錄。通過齊地刈割法獲得植物的地上部分并測其地上部分生物量,采用重鉻酸鉀法測定并計算植被有機碳含量[14]。依據樣方植被調查數據計算Margalef 豐富度指數(M)、Simpson優勢度指數(D)、Shannon-Wiener多樣性指數(H)、Pieluo均勻度指數(E),計算公式如下[15]。

式中,Pi為種i的個體數與群落總個體數的比值;S為物種數;N為全部種的個體數;相對多度為該物種的多度/該研究區內所有物種總多度;相對高度為該物種的蓋度/該研究區內所有物種總高度;相對蓋度為該物種的高度/該研究區內所有物種總蓋度。

1.2.3 土壤樣品的采集與測定 樣地和樣方的選取與植物群落調查抽樣保持一致。分別選取0—10、10—20、20—30 cm 土層,分層采集土壤樣品,并將每個樣地所有樣方相同土層剖面的土樣混合,帶回實驗室測定其理化性質,土壤有機碳含量采用高溫外熱重鉻酸鉀氧化-容量法測定。

1.2.4 數據處理 使用CANOCO 5軟件基于線性模型對有機碳含量-植被群落特征進行冗余分析。其中物種數據為3種有機碳含量構建的3×12為重要值矩陣;植被群落特征構建7×12為植被群落特征矩陣,包括優勢度指數、均勻度指數、豐富度指數、多樣性指數、物種數、蓋度、地上生物量共7個指標。

采用Excel 2010進行數據的整理,Origin 2021繪圖。采用SPSS 21.0 進行單因素方差檢驗差異顯著性(P<0.05);CANOCO 5 繪制有機碳含量和植被群落特征的排序圖。

2 結果與分析

2.1 植被群落特征及碳含量變化

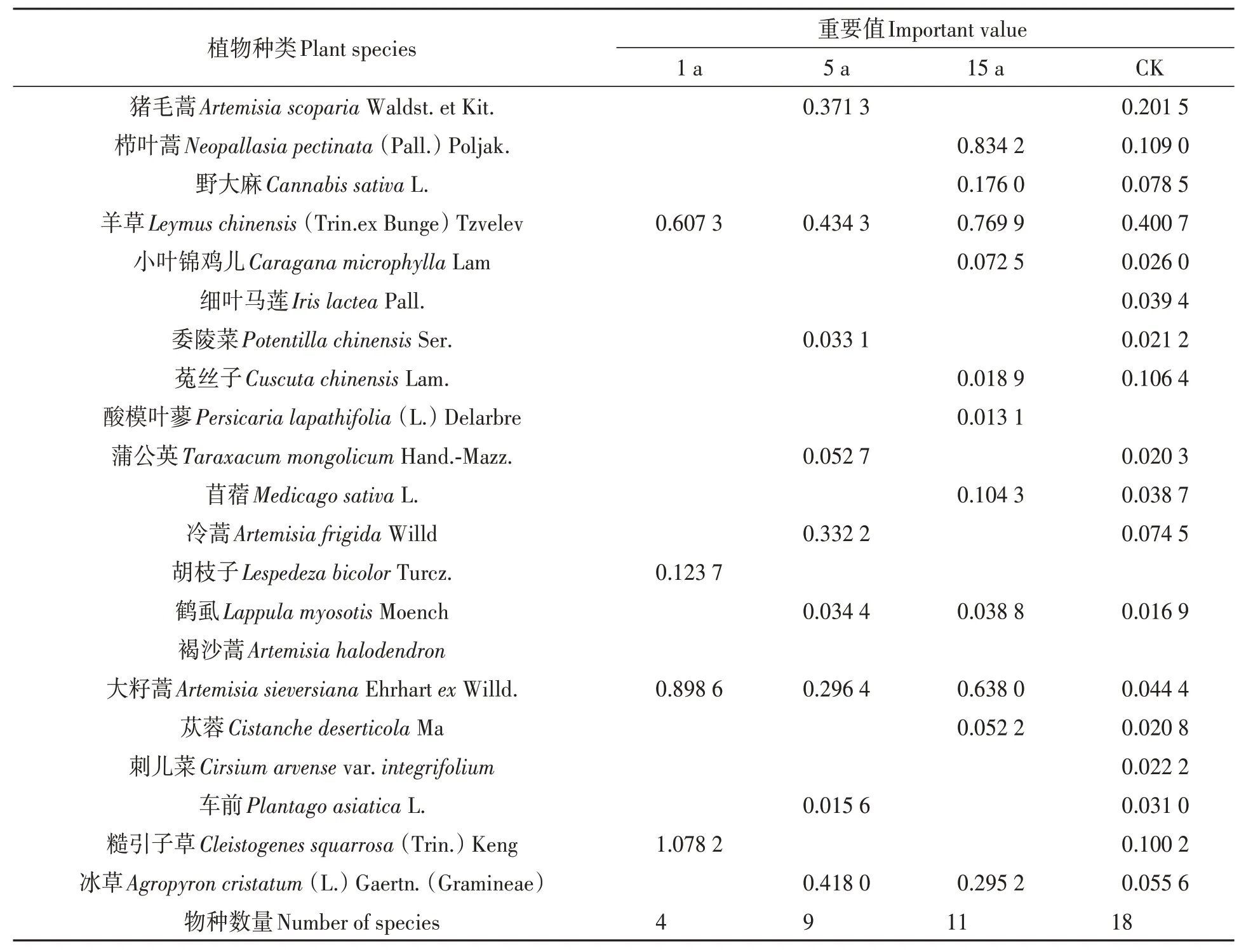

2.1.1 植物組成及重要值分析 如表2 所示,原生對照組共調查植物18 種,分屬15 屬、9 科,重要值排在前3 位的植物為羊草(Leymus chinensis)、豬毛蒿(Artemisia scopariaWaldst. etKit.)、櫛葉蒿[Neopallasia pectinata(Pall.)Poljak.],重要值分別為0.400 7、0.201 5、0.109 0。恢復期為1、5、15 a的樣地植物群落組成和原生對照組的差異有明顯規律,植物種數呈逐年遞增趨勢。研究區域內,3 種不同恢復年限樣地共有的植物物種僅有羊草、大籽蒿2 種。恢復年限1 與5 a 共有的植物物種僅有2 種,分別為羊草、大籽蒿。與此不同的是,恢復年限5 與15 a 共有的植物物種較多,共有10 種。研究區域內與原生對照組差別明顯,共有植物物種的重要值呈遞減趨勢,說明路域工程對于原生群落(CK)的復雜程度有一定負面影響。

表2 研究區不同植物組成及重要值Table 2 Composition and important values of different plants in the study area

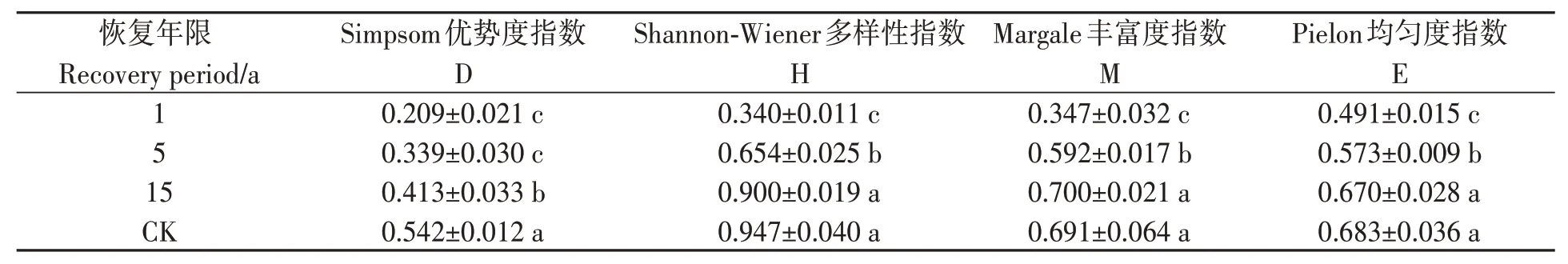

2.1.2 植被多樣性指數分析 由表3 可知,在1~15 a的恢復過程中,隨著恢復年限的增加,各多樣性指數整體呈上升趨勢,并向原生樣地靠攏。其中,Margalef 豐富度指數、Pieluo 均勻度指數和Shannon-Wiener 多樣性指數在恢復15 a 時與原生對照樣地差異不顯著。在恢復年限為15 a 時,不同擾動方式的4 種多樣性指數表現出相似的變化特征,基本表現為路堤>路塹>取土場>碾壓。

表3 研究區植被多樣性指數Table 3 Vegetation diversity index of the study area

2.1.3 植被有機碳含量分析 如圖2所示,4種擾動方式樣地植被有機碳含量呈現相同的變化趨勢,隨著恢復年限的增加,有機碳含量增加向原生樣地靠近;并且在3 種年限當中,不同樣地類型植被有機碳含量整體表現為路堤>路塹>取土場>碾壓;植被有機碳含量最大值出現在恢復15 a時,路堤樣地植被碳含量達到了143.65 g·kg-1,超過了原生對照樣地,最小值出現在恢復1 a 時,碾壓樣地植被碳含量為26.15 g·kg-1。其中,路堤和路塹樣地隨恢復年限的增長有機碳含量漲幅較大,碾壓和取土場樣地隨恢復年限增加有機碳含量漲幅較小。

圖2 不同恢復年限下植被有機碳含量Fig. 2 Vegetation organic carbon content under different restoration years

2.2 不同恢復年限土壤碳含量特征分析

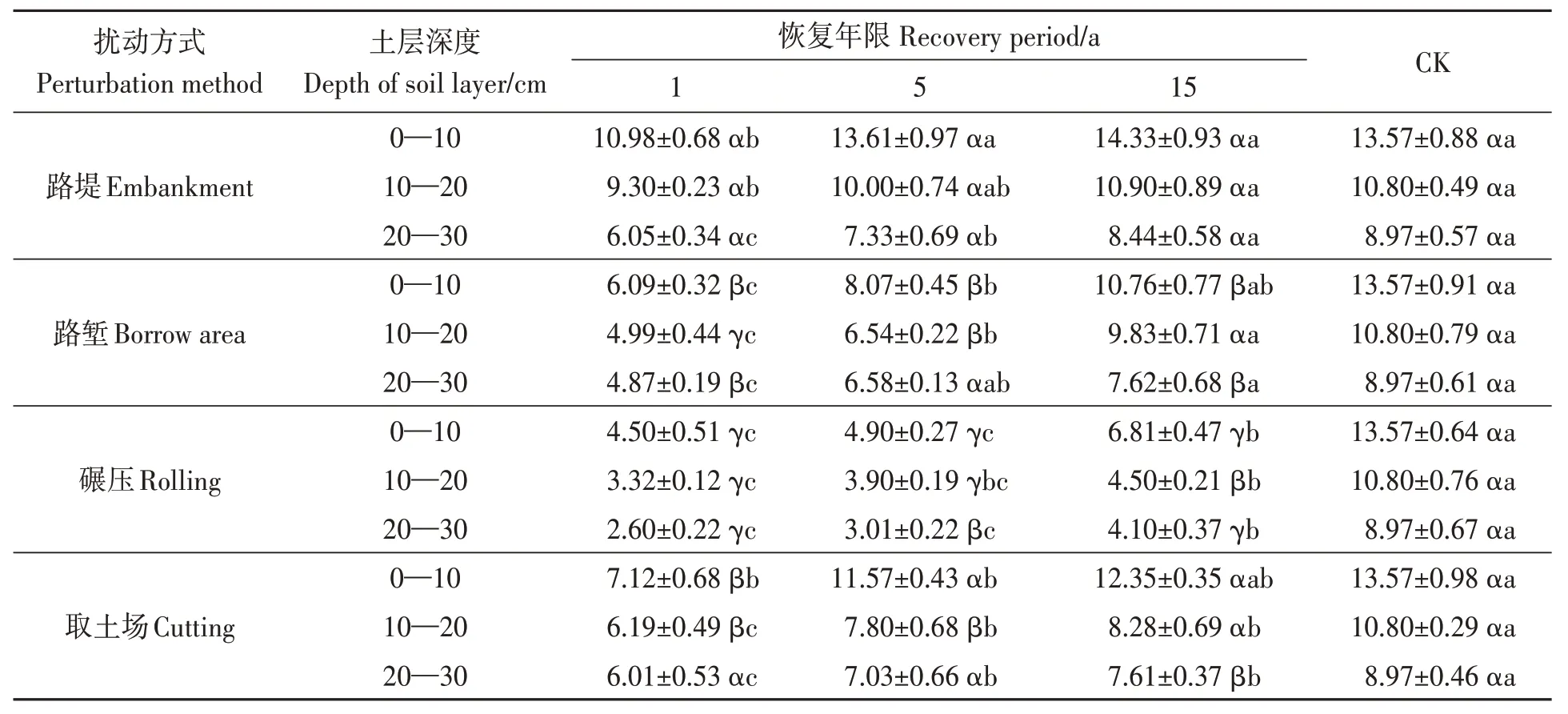

由表4 可知,4 種樣地類型隨恢復年限的增加,土壤有機碳含量均增加。路堤樣地0—10 和10—20 cm 土層土壤有機碳含量經過15 a 恢復后分別超過原生樣地5.6%和0.9%。10—20、20—30 cm 土層土壤有機碳含量隨恢復年限增長變化幅度較小。0—10 cm土層經過15 a恢復期土壤有機碳含量有顯著性增加(取土場除外),碾壓、路塹和取土場樣地分別增長51.3%、76.7%和73.5%,由高到低順序為恢復15 a>恢復5 a>恢復1 a。

表4 研究區不同樣地土壤有機碳含量Table 4 Soil organic carbon content of different sites in the study area(g·kg-1)

2.3 不同擾動方式土壤有機碳含量特征分析

由表4可知,4種樣地類型土壤有機碳含量由高到低為路堤>取土場>路塹>碾壓。隨著土層深度的增加,土壤有機碳含量逐漸下降。在恢復期為1 a 時,路堤土壤有機碳含量顯著高于另外3 種擾動方式(取土場20—30 cm 土層除外)。在恢復期為5 a時,取土場樣地土壤有機碳含量恢復速度較快。4 種擾動方式在恢復初期有較為明顯的差別,在恢復期為15 a 時,路堤、路塹和取土場樣地都已恢復到較高水平,但碾壓樣地與其他3 種樣地差異較大,分別相差110.6%、58.0%、90.8%。

2.4 生態系統有機碳含量特征

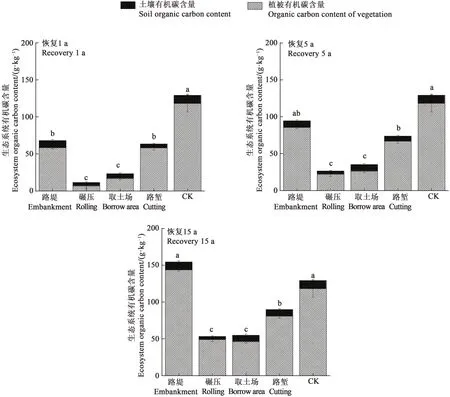

如圖3所示,在3種恢復年限下,4種樣地類型生態系統有機碳含量均表現為路堤>路塹>取土場>碾壓,路堤在3種恢復年限生態系統有機碳含量均高于其他3種樣地,并且在恢復15 a時超過了原生對照21.6%。在3種恢復年限下,碾壓和取土場差異不顯著,并且二者顯著低于其他2種樣地。恢復年限為1和5 a時,路堤和路塹差異不顯著,恢復期為15 a 時,路堤與另外3 種擾動方式均差異顯著(P<0.05)。

圖3 生態系統有機碳含量Fig. 3 Ecosystem organic carbon content

CANOCO分析表明,Simpson優勢度指數對有機碳含量的影響最為顯著。RDA 分析(圖4)顯示,第1軸能夠解釋所有信息的94.52%,第2軸能解釋所有信息的4.48%,累計解釋信息量達100%。由此可知,前2 軸能夠很好地反映植被有機碳含量、土壤有機碳含量和生態系統有機碳含量與植被群落特征的關系,并且主要是由第1 軸決定。從圖4 可以看出,Simpson 優勢度指數、Pielou 均勻度指數、Margalef 豐富度指數、生物量與土壤有機碳含量、植被有機碳含量和生態系統有機碳含量呈正相關關系,物種數對于土壤有機碳含量無明顯影響。這一結果說明了Simpson 優勢度指數是主導生態系統有機碳含量、植被有機碳含量和土壤有機碳含量的重要驅動因子。

圖4 植被群落特征與碳含量的冗余分析Fig. 4 Redundancy analysis of vegetation community characteristics and carbon content

3 討論

3.1 不同恢復年限對路域生態系統固碳功能的影響

已有研究表明,生態恢復初期土壤環境惡化,植物群落結構和物種組成簡單,隨著恢復年限的延長,土壤有機質不斷積累,生態系統固碳功能增加[16-17]。本研究中,不同恢復年限對土壤有機碳含量具有顯著影響。植被有機碳含量隨恢復年限增加呈現上升趨勢,恢復時間越長植被的固碳效果越明顯,這與Deng 等[18]和馮棋等[19]的研究結論一致。

在土壤垂直剖面中,不同恢復年限土壤有機碳含量均隨土層的加深而下降。表層土壤腐殖質較厚、通氣性高、微生物豐富度較高[20],并且植物枯落物補充了有機質,有利于有機碳的積累,隨著土層深度的增加微生物的活動相對較少,同時外源性碳輸入降低,陳春蘭等[21]和Wang 等[22]在對土壤剖面有機碳組分分布特征的研究中得到了相同的結論。本研究中各土層土壤碳含量依次為0—10 cm 土樣>10—20 cm 土樣>20—30 cm 土樣,原生態>恢復15 a>恢復5 a>恢復1 a,說明恢復年限與表層土壤碳含量呈正相關。土壤表層有機物質的積累主要依賴凋落物的分解,凋落物主要集中在土壤表層,而中下層土壤不能直接接收地表植物殘體,主要依靠上層的淋溶下移和地下部分植物殘體分解,導致土壤層有機質含量自上而下依次減小。植物根系也主要集中在土壤表層,其垂直分布直接影響輸送到土壤各層次的碳及養分含量。另外,樹木的生長需要根系從深層土壤中吸收養分,因此,表層土壤碳的積累大于消耗,而深層土壤碳消耗大于積累。隨著恢復時間的延長,土壤的理化性質數值皆表現出向未擾動區域靠攏的趨勢,這與余海龍等[23]對高速公路路域邊坡人工植被下土壤質量變化的研究結果一致。

在草地生態系統中,土壤與植被是相互依存、相互制約的因子。本研究發現,不同擾動方式下土壤養分有顯著差異,由于土壤養分制約了植物的生長[24],并且是植被演替的動力之一,導致植被碳匯功能出現了與土壤碳匯功能相同的規律。植被恢復同樣促進了研究區土壤環境的改變,隨著研究區恢復年限的增加,植被蓋度增加,減弱了風沙對地表的侵蝕,有利于土壤養分的積累[25];同時植物生物多樣性增加,進入土壤的枯枝落葉及根系殘留物的量增加,大幅提高了土壤有機質含量,同時也會促進地表結皮層的形成,使土壤基穩性進一步加強,使植被演替向正向發展[26]。

3.2 不同擾動方式對路域生態系統固碳功能的影響

公路路域生態環境受干擾因素眾多,公路建設過程中路域自然資源受到嚴重破壞,并且短期內恢復效果較差,導致植被多樣性下降,土壤固碳功能、植被固碳功能大幅度下降。生態系統碳含量是土壤、植被類型和人為干擾等多重因素綜合影響下有機碳動態平衡的體現,在不同土地利用方式下,土壤所受干擾程度不同,致使碳含量存在顯著差異[27]。本研究中在不同擾動方式下,植被群落特征、土壤碳含量、植被碳含量以及生態系統碳含量最值集中在路堤和碾壓樣地當中。原生樣地和路堤樣地差異不顯著,路堤樣地顯著高于其他擾動方式樣地,固碳功能最好;路塹和取土場樣地差異不顯著,處于中等水平;碾壓樣地顯著低于其他3 種樣地(P<0.05),固碳功能最差。由于碾壓過后地表植被遭到嚴重損傷,并且土壤容重增大致使植物根系無法延伸,最終導致植被大量被破壞且恢復困難,楊穎慧等[28]和張琳琳等[29]的研究也證實了這一點。固碳功能恢復效果最好的擾動方式是路堤,這是由于坡面角度較大、光照充足促進植物生長發育,增加植被固碳能力。路堤的土壤屬于復配土,土壤中營養物質豐富,植物易于生長和恢復,這與翟佳[30]的研究結果一致。另外,廖嬌嬌等[31]認為不同植物群落多樣性指數與有機碳和有機碳密度呈顯著或極顯著相關,在本研究中得出了類似的結果:多樣性指數與碳含量呈顯著或極顯著正相關,植被多樣性指數是主導碳含量的重要驅動因子。在已有研究中與本研究結果相同的是,經恢復后的受擾動區域可以超越原生樣地[32-33]。路塹邊坡與路堤邊坡自然條件相似,但是在恢復過程中呈現不同的結果,這是由于在公路通車以后,路塹邊坡受人為活動干擾較多,土壤顆粒組成趨于粉砂化,土壤有機質含量處于極缺乏狀態,這與李文軍等[34]的研究結果類似。