“探寶奇兵”AI考古新天地

王治鈞 李筱

廣袤的田野、茂密的森林、重巒疊嶂的山峰……無數寶藏藏身其中。現在,科技給考古工作者裝上一雙“鷹眼”——將人工智能與遙感衛星圖像相結合,便能更快速、更準確、可持續地搜尋考古遺址遺跡。本期TED大會邀請荷蘭專家艾瑞絲(Iris Kramer)介紹這雙“鷹眼”的發展和應用。

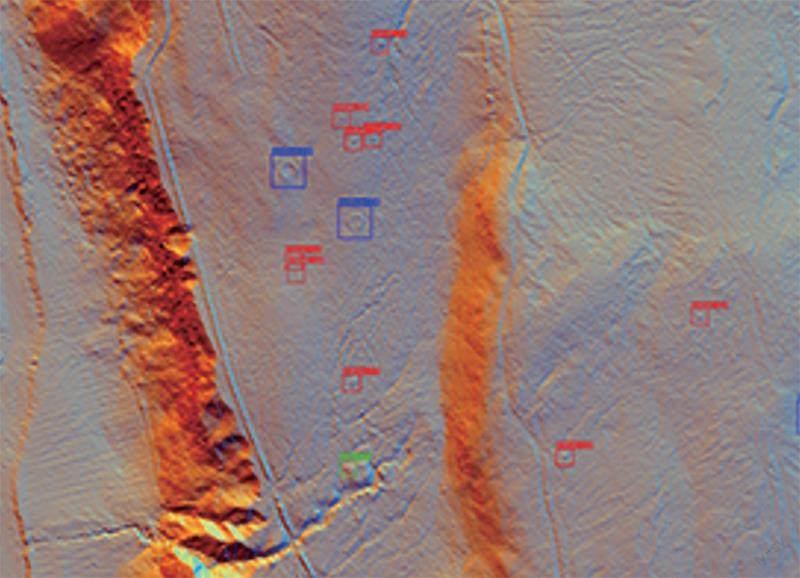

?人工智能在對遙感衛星圖像進行分析后,標注出的可能存留考古遺址遺跡的地點(供圖/王治鈞)

當人工智能

遇上“千里眼”

近年來,隨著航空航天技術的發展,人們可以使用雷達等成像設備從太空中的“千里眼”——衛星那里獲取遺址遺跡的影像資料,再運用計算機圖形圖像處理技術對這些影像進行處理。最新的研究結果表明,讓人工智能也可以來幫助考古工作者。

1993年,艾瑞絲在大學攻讀考古學學士學位時,有了將AI技術應用于考古工作的想法——既然人工智能可以被用來駕駛汽車,那么它也一定能夠識別遺址遺跡。艾瑞絲發現,人工智能已經可以幫助地質工作者檢測山體滑坡,遺址遺跡就和山體滑坡一樣,每一處的“長相”都獨一無二,這給了她靈感。

艾瑞絲在人工智能系統中,用算法為它設定考古檢測目標,隨后將可供學習的材料輸入進去,讓人工智能進行自主學習、訓練。人工智能在大量分析遺址遺跡訓練樣本之間的“樣貌”差異后變得“聰明”起來——它在內部創建了一個尋找遺址遺跡的模式,以適應新的、不同的景觀。

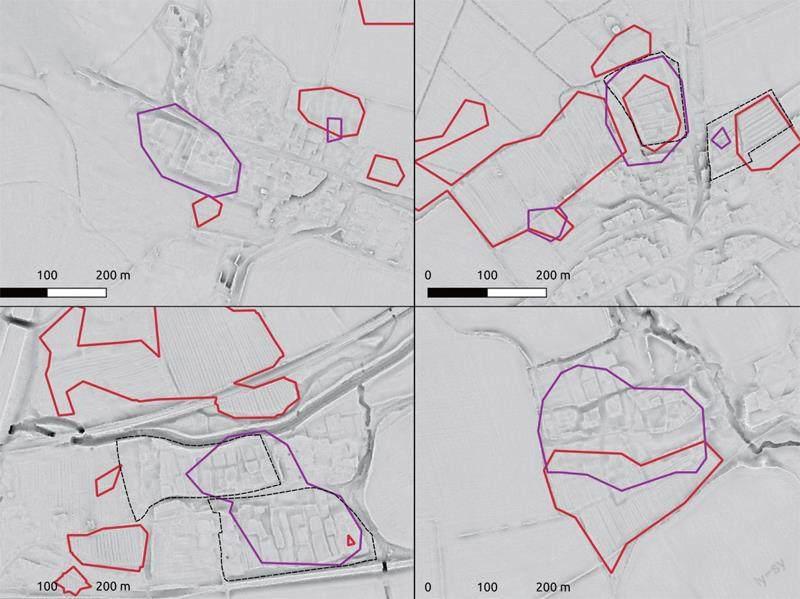

?通過雷達圖像分析得出的英國中世紀山脊、溝渠(犁耕遺址遺跡)和廢棄村莊示意圖(供圖/王治鈞)

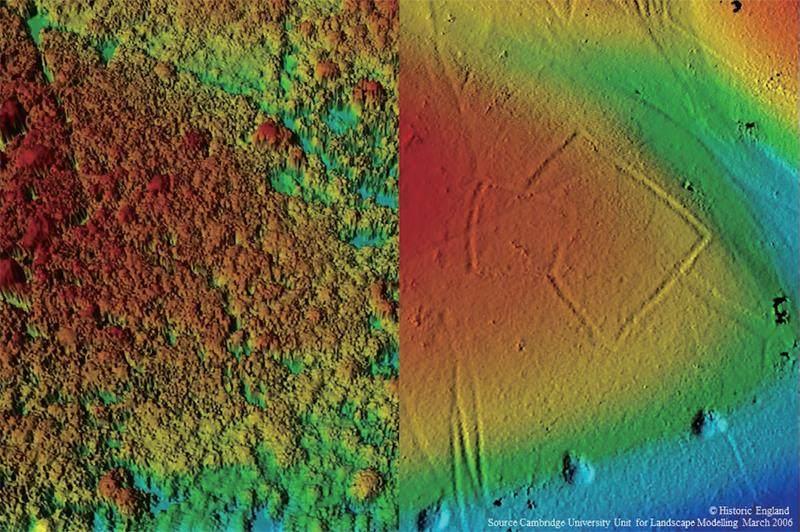

?LiDAR——一種集合激光、全球定位系統和慣性導航系統的新型遙感系統,可生成數字化三維模型(供圖/王治鈞)

這時,艾瑞絲將衛星傳回的圖像引入人工智能系統,讓它在這些圖像中尋找未被發現的遺址遺跡,結果遠遠超越她的預期:它的速度非常快,幾分鐘之內便發現了大量新的、可能存在遺址遺跡的地點。這將會大大縮短考古工作者尋找目標的時間。

穿透地表的“火眼金睛”

約一個世紀前,為了擴大田地規模,英國拆除了大部分田地之間的樹籬(用作界標或防護的灌木或喬木林帶)。這些樹籬是昆蟲和鳥類生存的重要基地,但想在百年后將它們恢復原狀似乎是不可能的——人們根本不知道哪里種植過樹籬。而現在,艾瑞絲用人工智能解決了這個問題。

首先,艾瑞絲利用LiDAR技術對目標區域進行掃描——該技術生成的三維圖像甚至可以精確到土地上微小的起伏。接下來,人工智能便大顯身手,它可以對衛星獲取的三維圖像進行分析。在歷史景觀被破壞殆盡的情況下,它依然能分析出曾經樹籬的所在地,規劃出新的植樹方案。

只有發現了遺址遺跡,才能對其進行保護。那些微小的地層起伏或許會被人眼忽略,但卻逃不過足以穿透地表的“火眼金睛”。得益于人工智能,我們才能從歷史的角度重建景觀、改善環境,而它在考古領域能夠做的絕不僅限于此。

未來,人工智能會變得更加強大,在面對衛星獲取的、海量的地球觀測數據庫時,它將會“強悍”到能夠對其進行無休止的、全自動的檢測。遺址遺跡的位置被越早確定,其受到自然和人為因素破壞的可能性就越低。歲月的痕跡或許就在我們身邊,科技將與我們攜手探索過去。

?通過衛星圖像能夠觀察到野生動物挖掘洞窟、氣候變化對懸崖的侵蝕等,在人工智能的整合之下,這些數據在考古遺址遺跡的發現和保護過程中變得大有用途(供圖/王治鈞)

(責任編輯 / 牛一名? 美術編輯 / 周游)