話說“仁者壽”

2023-10-16 06:44:48徐銳

保健與生活 2023年18期

關鍵詞:美德

徐 銳

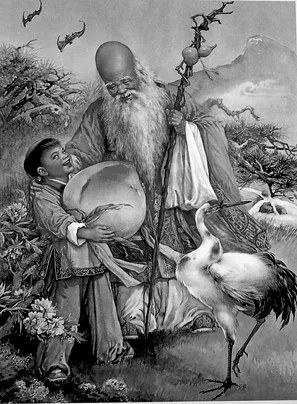

講究養生之道,必然注重道德修養。孔子在《論語》中提出“仁者壽”的理論,強調涵養美德可以養壽。清代學者方苞對此的解釋更為直白:“凡氣之溫和者壽,質之慈良者壽,量之寬宏者壽,言之簡默者壽。”一個人具備了溫和、慈良、寬宏、簡默這些仁者之相,自然會登長壽之域。

氣質溫和的人,遇事鎮定,處事冷靜。醫家常言:“怒傷肝,喜傷心,思傷脾,憂傷肺,恐傷腎。”“生病起于過用”意思是,情志過用可傷人氣機,引發疾病。

慈良的人,常存善意,多行善事,內心坦蕩,精神愉悅。藥王孫思邈被稱為“仁愛之醫”,18 歲時就開始免費給四鄰八鄉的父老鄉親看病;凡患者請求出診,他從不考慮自己的安危,也不懼怕路途遙遠艱險,而且不問患者的地位高低、貴賤貧富,也不念恩怨親疏,都會“一心赴救”。他認為,健康首先要“心善”。他說:“性既自善,內外百病皆悉不生,禍亂災害亦無由作,此養性之大經也。”他本人也因此得享百余歲高壽。

胸懷寬廣的人,性格豁達,有不計一己得失的氣度。詩人臧克家有一副對聯:“豁達自樂春常在,心無憂煩壽亦長。”意思是,人要健康長壽,就要胸襟開闊、氣量寬宏、愉快樂觀,才能青春永駐。這副對聯是對養生的經驗總結,詩人憑此得享99歲高壽。

言語簡默的人,明白“沉默是金”的道理。有道德的人,絕不泛言;有信義者,必不多言。多言取厭,虛言取薄,輕言取侮。清代學者胡達源曾說:“簡默沉靜者,大用有余;輕薄浮躁者,小用不足。”“桃李不言,下自成蹊;冰炭不言,冷熱自明。”有一些蘊藏在內心深處的美德,一旦用語言表達出來,其中的韻味往往會蕩然無存。

猜你喜歡

黃河之聲(2022年2期)2022-06-22 08:44:30

快樂語文(2021年35期)2022-01-18 06:05:20

瘋狂英語·新讀寫(2021年11期)2022-01-04 09:42:16

下一代英才(酷炫少年)(2019年11期)2020-01-06 03:15:38

商周刊(2018年19期)2018-10-26 03:31:18

下一代英才(酷炫少年)(2018年6期)2018-07-09 03:17:28

特別健康(2018年2期)2018-06-29 06:13:40

作文評點報·作文素材小學版(2017年15期)2017-04-14 00:49:11

小學閱讀指南·低年級版(2016年1期)2016-09-10 07:22:44

作文評點報·低幼版(2016年9期)2016-05-14 11:47:51