勇立潮頭敢爭先

文‖本刊記者 陸曉如/ 王坤敏 周廣軍

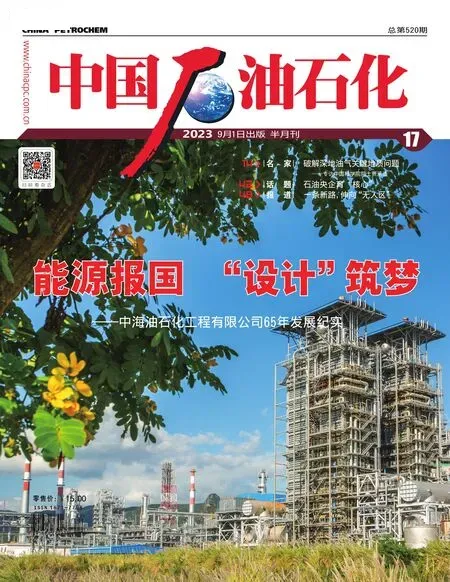

▲碧海藍天之間,海油石化工程牽頭總承包的中國海油鹽城“綠能港”傲然挺立。

砥礪奮進65年,海油石化工程成長為我國石化行業一支重要的設計力量。

山東,一山一水一圣人,更是我國的農業和工業大省。誕生于斯、成長于斯,以地利促人和,靠文化養精神,從初創時的不足百人到千人大院的蛻變,從全額撥款的事業單位到勇立市場潮頭的科技型企業的轉身,從小化肥到石油天然氣業務領域的升級,中海油石化工程有限公司(以下簡稱海油石化工程)走過了65 年設計報國的發展歷程。

翻讀海油石化工程厚重的歷史,每一頁都在求索與求變、奮斗與崛起的交織輝映中堅韌前行,每一頁都在向著行業前列、向著成為我國石油和化工行業重要的設計力量,磅礴不息。

從化肥到完整的化工設計能力

民以食為天。

1950 年,我國糧食產量僅為0.26 億斤,人均占有量不足400 斤。當時,中國人的吃飯問題十分突出。如何提高糧食產量,端住中國人的飯碗?

答案之一是化肥。在現代農業中,化肥對糧食的貢獻率高達50%。發展化肥工業,建設化肥廠,成為新中國成立后全國各地需要做的事情。山東亦不例外。

1958 年,山東省工業廳響應黨中央相關部署籌建濟南氮肥廠,于10月4日成立了化工設計機構——濟南化學肥料廠設計室(后改為山東省化學工業局化工設計院,即今海油石化工程山東院)。那時起,海油石化工程誕生了!

“當時,省里從濟南、青島、淄博的工廠和學校抽調了一批干部和技術人員。同時,化工部選派了20 多名設計人員到山東支援化工建設。由此形成了海油石化工程初創時的97 人隊伍。”海油石化工程黨委書記、董事長、總經理李德強回憶說。

就是這樣一支臨時組建的隊伍,白手起家,在濟南東郊王舍人莊的小平房里上演了一個個感人至深的創業場景。

三九天嚴寒刺骨,上班的第一件事是劈柴點爐子取暖。屋內水缸里結了一層很厚的冰,鑿破了才能用得上水。三伏天悶熱難耐,伏案繪圖,肘下要墊一張報紙,以免汗水弄濕圖紙。靠氨水熏制設計藍圖,空氣里彌漫著嗆鼻的氣味……

更磨人的是,時間緊——1959 年一季度承擔8個設計項目,自下達任務到完成設計,設計生產僅有35 天;生產效率低——設計全部靠手工,交通、通信不便;任務重——技術上一片空白,設計人員專業不全……

戰鼓催征急,攻堅不畏難!對內,加強組織工作,明確分工負責制;向外,奔赴各地進行現場培訓學習……敢于“打贏”,一項又一項關乎國計民生的化工設計項目,不斷告捷。

統計數據顯示,1964—1977 年,山東院承擔了山東省近百項合成氨設計及改造項目。1978 年,山東省合成氨廠發展到132 家,其中123 家是由山東院設計的,占比超過了90%。

為“中國人的飯碗”拼搏向前!山東院大力支援其他省市的化肥廠建設,參加了北京通縣氮肥廠5000 噸/年的氨廠設計,承擔了新疆莎車縣氮肥廠5000 噸/年的氨廠、新疆拜城縣化肥廠1 萬噸/年合成氨和2 萬噸/年硝氨裝置的設計……

在實戰中錘煉本領,山東院成為了國內重要的合成氨設計力量,而表現突出的遠不止合成氨。“1958—1977 年的20 年間,山東院已形成了較為完整的化工設計能力,先后承擔了燒堿、六六六原粉、滴滴涕、有機磷、聚氯乙烯等多品種工廠設計,同時有力地支援了軍工生產,通過化工設計有力支持著山東省的經濟發展。”海油石化工程副總經理吳廣增指出。

從吃“皇糧”到自負盈虧

當時間行進到1978 年時,春風勁吹,改革潮涌。

黨的十一屆三中全會決定把工作重點轉移到社會主義現代化建設上來,做出了改革開放的戰略決策。改革唱響時代最強音,化工勘察設計工作進入了新的歷史發展時期。

海油石化工程技術專家張湘鳳1986 年進入山東院工作,現已退休返聘,對那段改革歷史記憶深刻。“山東院是全省勘察設計行業開展事業單位企業化管理改革的先行單位。”

在全社會改革尚無成熟經驗的背景下,自謀生路的壓力無疑是巨大的。變壓力為動力!立足發展實際,勇立潮頭改革求變,大力實施多元化經營,推進管理體制機制改革、設計體制和設計方法改革、經營機制改革…… “山東院各項改革走在了山東省勘察設計行業的前列,實現了從設計生產單位向獨立運營、自負盈虧的經營單位的轉變。”李德強說。

1984—1987 年,山東院不僅沒要國家一分錢,而且上繳國家稅收61.91 萬元,靠營業收入新增計算機、曬圖裝備等國有固定資產78 萬元。其三年的總收入,相當于國家核撥的13 年事業經費。

榮譽是山東院改革成果強有力的證明。1995年,山東院被評為山東省首屆“十佳”勘察設計院;1997 年,被評為全國“八五”基本建設先進單位、“八五”化工建設先進單位……

尤令海油石化工程人自豪的是,乘著改革的東風,至今已發展成為了集工程咨詢、工程設計、工程總承包、工程監理和造價咨詢等多功能于一體的工程公司,完成了一批“大”“新”“難”的工程設計——

首次承擔11 萬噸/年尿素項目,對傳統的水溶液全循環法進行改進和創新,項目順利投產,產能及各項工藝指標均滿足設計要求;首次完成經國務院批準的我國重點涉外項目濟南裕興化工總廠1.5萬噸/年金紅石鈦白粉項目施工圖設計,項目一次投料開車成功,運轉穩定,產品質量優良……

這一時期,參與了我國首套MDI(異氰酸酯)裝置建設,對山東院來說更是一次質的飛躍。

40 多年前的中國,還是一個踩在布鞋上的國度。為了讓中國人穿上皮鞋,國家拿出4.6 億元,從日本引進聚氨酯合成革生產裝置。中央領導親自批示:“應當把它作為重點建設項目,因為人民太需要了。”

引進的生產裝置包括MDI、合成革、聚酯多醇,需要懂技術的人引路。裝置之外的土建廠房、公用工程等配套設施,需要國內設計院自行設計。

誰來做?山東院!

“接到這一光榮而極具挑戰的任務后,我們的技術人員到日本實地考察合成革廠。從開工到試車投產,專業室主任、設計人員長駐工地,做到了發現問題現場解決。”吳廣增說。

1983 年,MDI 裝置在煙臺合成革廠開始投料,標志著我國第一個聚氨酯工業基地——煙臺合成革廠全面建成,填補了我國現代化聚氨酯及合成革工業的空白。化學工程專家、中國科學院院士陳冠榮評價說:“這是中國自己的MDI !”自此,老百姓實現了從“穿布鞋”到“穿皮鞋”的歷史跨越;山東院成了國內唯一掌握MDI 技術的工程公司,實現了從無機化工向有機化工的轉型。

從事業單位到科技型企業

“要使市場在國家宏觀調控下,對資源配置起基礎性作用……”世紀之交,黨的十五大對市場經濟的認識達到了新的高度。

市場化的深水區,我國勘察設計行業全面進入市場經濟時期。勘察設計單位的改革方向,明確為成為符合市場經濟體制和運行機制的法人實體和市場地位。

1999 年7 月,山東省勘察設計行業體制改革會議召開。山東院再次站上了改革的風口浪尖——被列為山東省勘察設計行業改革的第一批示范單位。

以歸零的心態再出發,山東院于1999 年底完成了事業單位改制,整體進入科工貿一體的中國化工建設總公司(以下簡稱中化建),成為中化建旗下的全資科技型企業,并確定了創建工程公司的發展目標。

2003 年,成為中國石油和化工勘察設計協會副理事長單位;2006 年設計咨詢收入6019 萬元,是2001 年的3 倍,經營收入年均增長率超過46%……

行業影響力、創收增效不斷創新高,驗證了新時期山東院改革發展的含金量。

2006 年,山東院再一次迎來了重大戰略調整——隨中化建整體進入國家級能源集團中國海油。2009 年,改稱中海油山東化學工程有限責任公司(簡稱“山東化學工程”)。

在央企的大平臺上,海油石化工程擁有了更大的可以盡情施展才華的舞臺。

“比如,在中化建服務全國化工建設市場,同時借助中化建國際業務的優勢開始走出國門承擔海外化工項目。加入中國海油后,其由化工跨入了石油天然氣業務領域,圍繞融入海油、業務轉型、能力升級、服務海油這條主線不懈努力。”親身經歷這兩段歷史,張湘鳳的感觸尤深。

惠州煉化二期,是海油石化工程人回憶這段發展歷史時出現的高頻詞。它包括2200 萬噸/年煉油改擴建及100 萬噸/年乙烯工程,是中國海油“上岸”發展中下游產業鏈的重點工程建設項目。

“海油石化工程承攬了其中17 項工藝裝置及公輔工程的總承包或設計服務工作。這是進入中國海油以來,海油石化工程人承攬的第一個系統內的大型煉化裝置,是轉型升級的首個典型成果。這對我們整體設計能力提升、高端設計人才培養以及在石化行業核心競爭力的形成,均具有十分重大的意義。”李德強認為。

開啟在央企管理框架下的發展之路,海油石化工程在夯實已有技術實力的同時,針對性提升技術能力,不斷錘煉核心競爭力——

甲苯二異氰酸酯(TDI)工藝技術填補了國內輕溶劑冷熱兩步法合成TDI 的技術空白,實現了TDI 單套裝置規模的大型化、單個設備的小型化,技術水平國內領先,成為國內唯一一家具有自主知識產權并完全掌握TDI 工藝技術的工程公司。

完成國內第一個自主設計的大型地下水封石洞儲備庫,突破國內傳統地面鋼罐油庫儲油方式理念,分別獲得2014 年度中國施工企業管理協會科技創新成果一等獎和2016 年度中海石油煉化有限責任公司科技進步一等獎。

國內首次編制《LNG 接收站工藝設計指南》,形成液化天然氣(LNG)接收站全產業鏈設計技術,獲得授權實用新型專利15 項、發明專利11 項;設計國內首個大型LNG 冷能發電裝置,成為國內最早進行LNG 全產業鏈設計的公司之一。

在伊拉克米桑油田深耕十年,先后參與米桑油田天然氣處理廠、脫氣站升級改造、水廠二期、水廠三期、新建水洗罐等項目,助力米桑油田上產30萬桶,在油氣田地面工程領域的設計技術和經驗不斷提升。承擔渤海灣首個千億方大氣田渤中19-6 凝析氣田Ⅰ期開發項目濱州天然氣終端工程。

…… ……

融入央企、轉型升級,海油石化工程快速成長,迅速由山東省內市場全面走向全國、走向國際,在國內26 個省區市開展業務,海外業務涉及6 個國家。

從整合重組到國內一流

“中國海油江蘇鹽城‘綠能港’,是國家天然氣產供儲銷體系建設及互聯互通重點規劃項目,也是全球范圍內一次性建設規模最大的液化天然氣接收站項目。今天上午,其中3 座由我國自主設計建造,全球最大的27 萬立方米液化天然氣儲罐將實現同步升頂……”

2022 年9 月7 日,中央電視臺新聞頻道《朝聞天下》欄目播出了這條新聞。

“其中的成就感,我們體會得尤為深刻。因為我們是鹽城‘綠能港’項目的總承包商。”海油石化工程市場開發部經理、鹽城“綠能港”一期工程項目經理張方良說。

以專業化的工程技術,近年來海油石化工程以總承包的身份挺起了多個國之重器。鹽城“綠能港”項目入列2022 年度央企十大超級工程,東營原油商業儲備庫項目是我國一次性建設規模最大的原油商業儲備庫……

毫無疑問,海油石化工程已經成為中國海油重大工程項目建設可信賴、可依靠的參與者和推動者。而這背后,涌動的是整合重組形成的1+1 >2 的強大合力,是全面深化改革催生的澎湃內生動力。

2016 年,為更好地服務中國海油中下游產業工程建設,山東化學工程、海工英派爾整合,重組為中海油石化工程有限公司,成為了具有工程建設項目全過程承包和管理功能的大型工程公司。

整合重組后的海油石化工程,該如何走向未來?

目標引領——確定了“依托海油、服務行業、國內一流”的發展定位和“建設國內一流工程公司”的發展目標。

改革護航——以實施“國企改革三年行動”為契機,加強黨的領導,完善公司治理;深化三項制度改革,加強人才隊伍建設;聚焦主責主業,調整產業結構。

僅看束縛國企發展的頑疾之一——干部能上不能下。

“2021 年,我們的干部平均年齡接近49.8 歲,年齡結構偏大。通過三項制度改革,58 個管理崗位的干部全部起立,重新競聘上崗。共有139 人報名參與競聘,熱門崗位多人參與競爭。”海油石化工程人力資源部經理李剛介紹說。

海油石化工程鹽城“綠能港”項目開車經理任偉參與了干部競聘。雖然沒有競聘成功,但他依然說:“感謝公司給了我們年輕人更多的機會,選不上走技術路線也挺好的。”

敢于改手中的權、動一些人的奶酪,如今,海油石化工程干部的平均年齡降為43 歲,年齡結構比例由8∶2∶0調整為4∶4∶2,即45 歲以上和40 歲左右各占40%,37 歲及以下占20%,解決了干部隊伍的結構性矛盾。

往哪走、怎么走,沒有絲毫含糊,海油石化工程釋放出了蓬勃的發展活力。

在繼承鞏固傳統業務優勢的同時,海油石化工程不斷培育新的業務領域,在地下水封洞庫、原油儲備庫、LNG 接收站、油氣田地面工程、石油化工等多個業務領域形成了較為突出的競爭優勢。

依托競爭優勢,2016—2022 年,海油石化工程累計實現營業收入200.41億元、利潤總額14.29億元、凈利潤9.94 億元,連續六年在中海煉化考核中取得優異成績,其中三年考核等級為A 級。

更為耀眼的業績是,總承包營業額在全國兩萬多家設計企業的排名由2019 年的第94 位攀升至2022 年的第42 位;在石油化工行業近四百家設計企業的排名,由2019 年的19 位上升至2021 年的12 位,進入了行業第一陣營。

從歷史中走來,繼續書寫歷史,“海油石化工程”六個字日益成為工程建設領域高頻次出現的字符。向未來奔去,致力創造更加輝煌的歷史,海油石化工程正向著“建設國內一流工程公司”的發展目標無限靠近……