基于輻照強度估算光伏最佳容配比的一種方法

程相奧,王 霆,王 琨,周劉俊

(平高集團有限公司,河南 平頂山)

引言

基于我國提出的“雙碳”政策,高碳排放的化石能源被逐漸限制,而新能源行業由此迅速發展起來。在政府部門的規劃下,近年風電、光伏等新能源行業裝機容量連創新高并且增量穩居全球第一,這種趨勢短期內并不會改變,新能源行業將會在未來持續發展很長一段時間,前景十分廣闊。根據國家能源局制定的“2023 年能源工作路線圖”,2023 年要實現風電裝機規模4.3 億千瓦,太陽能發電裝機規模達到4.9 億千瓦時。這其中,光伏裝機規模從2022 年的388 GW 增加到490 GW,增長約102 GW,這也意味著2023 年我國光伏裝機規模將首次突破百GW 的大關。這對光伏電站的建設方來說無疑是重大機會。而作為光伏電站的建設方,建設光伏電站時往往首先考慮如何降低度電成本,而光伏容配比是目前影響光伏項目度電成本的重要因素之一。

在2020 年之前,由于沒有相應的容配比規范,我國的光伏電站的容配比一般按照1:1 進行設計。直到2020 年《光伏發電系統效能規范(NB/T10394-2020)》發布,這是我國首個正式下發的、全面放開容配比的規范,該規范將容配比限制提高到最高1.8:1,以交流側計算“額定容量”[1]。容配比的提高不僅可以提高廠家的出貨量,推動整個產業的發展,也能降低建設方的度電成本,還能產生更多零碳電力,一舉三得。目前,歐洲的光伏電站普遍按照1.2:1~1.4:1 的容配比進行超配,美國、印度的光伏電站的容配比設計可達1.4 倍以上,而日本的甚至可以達到2 倍,這也意味著中國光伏電站的容配比仍有較大的提升空間[2]。

隨著容配比的開放,如何確定最佳容配比問題也隨之而來,容配比較低則發電量不足,發電收益有所降低,容配比較高則會造成棄光棄電甚至設備的損壞。因此確定最佳容配比對于建設方而言至關重要。目前主流確定容配比的方法是綜合考慮度電成本的方法,本文提出一種基于輻照強度估算光伏容配比的一種方法,并用PVsyst 軟件對案例驗證該方法的準確性。

1 基于輻照強度估算最佳容配比的方法

1.1 影響容配比的主要因素

目前對于光伏項目而言,并網容量是指交流側配置容量,即固定交流測配置不變,而改變直流測容量,這就導致了光伏容配比的不同。影響光伏容配比的主要因素有兩個,第一是年輻照量,第二是直流側系統損耗。

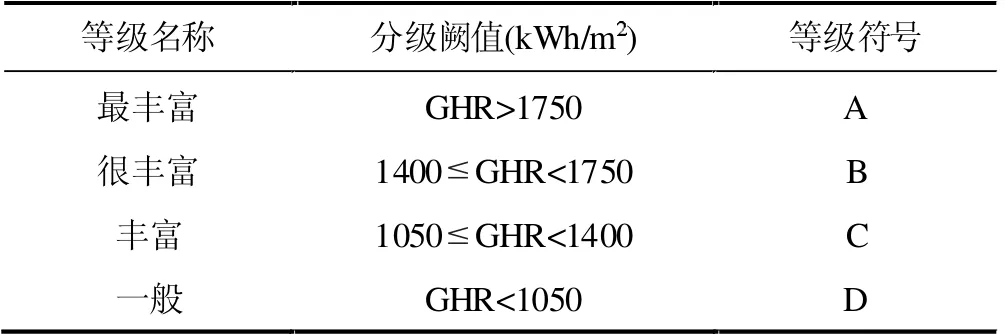

根據GB/T 31155-2014《太陽能資源等級總輻射》[3]的劃分標準,中國太陽能資源區共分為4 類。年水平面太陽總輻照量等級的劃分如表1 所示。我國幅員遼闊,不同的地區光資源差異巨大,水平面年輻照量直接影響光伏組件發電量的高低,例如內蒙古某縣的年水平面輻照量可達1 767 kWh/m2,而洛陽市某縣的年水平面輻照量只有1 441 kWh/m2,這就意味著若在這兩地建設的光伏電站在交流側容量固定的情況下產生同樣的發電量,后者的容配比須達到前者的1.23 倍。根據GB/T 50797-2012《光伏發電站設計規范》[4]6.6.2 條光伏并網的發電量可按式(1)計算。

表1 年水平面總輻照量等級

式中:HA——水平面太陽能總輻照量(kWh/m2);

EP——上網發電量(kW·h);

ES——標準條件下的輻照度(1kW·h/m);

PAZ——組件安裝容量(kWp);

K——綜合效率系數。

綜合效率系數主要取決于兩方面的乘積,一方面是組件安裝最佳傾角的增量系數,另一方面是直流側系統損耗減量系數。直流側系統損耗減量系數包括的方面更多,如高溫導致的太陽能電池輸出效率降低、灰塵或陰影遮擋導致光伏組件輻照量降低、光伏組件因串聯電流不一致的失配導致效率降低、直流線損、逆變器MPPT 追蹤效率降低及逆變器自身損耗等[5]。當采用不同廠家的組件、線纜以及光伏電站位于不同地區時,光伏電站整體的效率也不盡相同,當光伏電站所在資源情況差異不大但系統效率不同時,若達到相同的發電量,系統效率低的則需提高容配比。

1.2 采用度電成本分析最佳容配比的方法

目前主流確定最佳容配比的方法是采用度電成本分析的方法,即按制容配比的不同,通過數據分析得出度電成本與容配比間的關系,最后找出度電成本的最低點所對應的容配比值。雖然這種方法較為準確,但其統計的數據十分巨大,不僅包括各容配比下的各項成本,如土地成本、光伏本體(組件、支架、線纜)成本以及運維成本等[6-7],還包括各容配比下的發電量數據,每取一個容配比值均要進行發電量測算,若容配比取間隔過大,則無法準確測算出最佳容配比值,若容配比取間隔過小,則提高了整體的工作量,降低了項目前期運行效率。因此筆者認為應先估算出一個容配比的范圍,而后再根據度電成本進行準確的最佳容配比分析。

1.3 基于輻照強度估算最佳容配比的一種方法

前文提到影響光伏容配比的兩方面因素,即年輻照量與系統效率。輻照量與系統效率是決定光伏電站發電量的關鍵因素,最佳安裝傾角輻照量在遮擋或其他損失后在光伏電池的轉化下產生電量,又經過光伏方陣的系統損失后進入逆變器,在經過交流側輸出電能。輻照量取決于輻照強度與日照時長,是日照時長下輻照強度的積分。輻照強度經過單位面積光伏組件轉化為光伏組件的輸出功率,全部光伏組件的輸出功率除去溫度損失、失配損失及直流線損、逆變器損耗等直流側損失即為逆變器的實際輸出功率。在不考慮交流側損失的情況下,發電量也是在日照時長下逆變器實際輸出功率的積分。因此逆變器的實際輸出功率取決于輻照強度與直流側系統效率,有以下關系如式(2)所示。

式中:WP——逆變器實際輸出功率(kW);

IE——輻照強度(kW/m2);

S——光伏組件受光面積(m2);

K1——光伏組件轉化效率(%);

K2——直流側系統效率(%)。

由于交流側容量固定,當選定逆變器、光伏組件型號以及項目地點后,輻照強度、光伏組件轉化效率、單個光伏板面積以及直流側系統效率都能確定,因此只需確定逆變器的實際輸出功率便可計算出此時光伏組件數量,進而求得容配比。

逆變器的輸出功率是有上限的,往往是標稱功率的1.1 倍。這就意味著當輻照強度大于一定值時,逆變器輸出的功率不再增加,在相同日照時長下發電量不再增加。因此應保持光伏方陣輸出功率不大于逆變器最大輸出功率。輻照強度在每月、每日中不斷變化、時高時低,若采用平均輻照強度代入上式進行計算則當實際輻照強度高于平均值時整個光伏方陣容量超配,不僅不能提高發電量,反而長時間過載還會損壞設備,因此筆者認為輻照強度應取最佳傾角下輻照量最高月份的平均最高輻照度。類似的,直流側系統效率也相應取高,這樣不會造成光伏方陣的實際輸出功率高于逆變器的最大輸出功率,造成發電量損失。按上述思路整理后式(2)得式(3)。

基于上述論證,隨著容配比的增加,相應的投資成本也成比例增加,但是發電量的增量卻不是成比例增加,而是呈現先穩定后降低的趨勢。隨著容配比的增加,發電量增量開始降低的點所對應的容配比即為最佳容配比的點。

2 PVsyst 軟件模擬驗證

基于上述理論分析,下面對針對某個光伏電站進行模擬驗證,首先采用文本提出的公式計算光伏最佳容配比,其次利用PVsyst 軟件對項目采用不同容配比進行模擬分析,按制容配比為自變量,發電量增量為因變量,得出發電量增量隨容配比變化曲線,進而確定最佳容配比值,最后對兩組容配比值進行誤差分析。

以內蒙古某縣某項目為案例,交流側容量配置10 MW,采用某廠175 KW 逆變器,光伏組件采用某廠550 Wp 組件,單塊組件面積2.58 m2。該地區年太陽輻射總量6 361.83 MJ/m2,合1 767 kWh/m2,全縣全年日照時數在3 300 h 以上,屬于A類資源區。

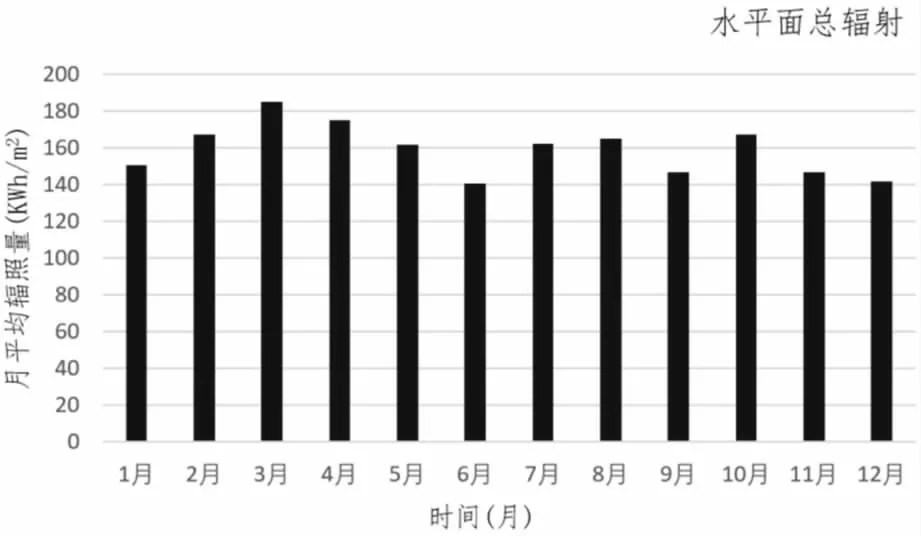

首先采用文本提出的公式計算光伏最佳容配比,根據式(3),逆變器最大輸出功率為取額定功率的1.1倍,該地各月份輻照量如圖1 所示,由圖1 可知輻照量最大的月份為五月,取每天標準日照時長6 h,可計算的月平均最大輻照強度為1.02 KW/m2,光伏組件轉化效率根據組件實際情況確定,本案例中取21.6%。參照我國多個光伏電站的測量數據,電站直流側損耗之和在10.6%~12.8%之間[8],本案例直流側損耗取溫度損失3%、組件失配損失1%、組件污穢損失3%、直流線損1.5%,逆變器轉換損失1.5%,直流側損耗共計10%。代入數據可得光伏組件最大數量377 塊,合每個逆變器接入組串14.5 串,此時容配比為1.185。而逆變器接入組串一般為整數,因此取逆變器并聯組串數量為14,計算得容配比1.144。

圖1 月平均輻照量

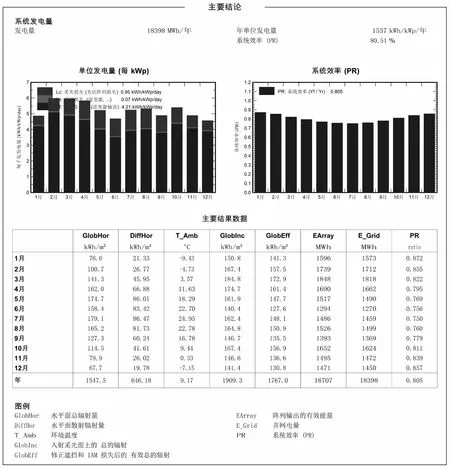

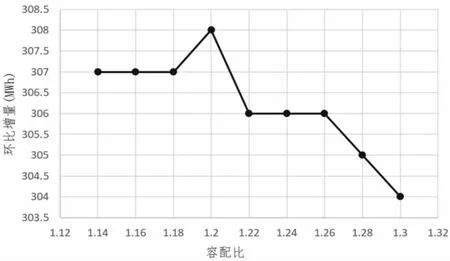

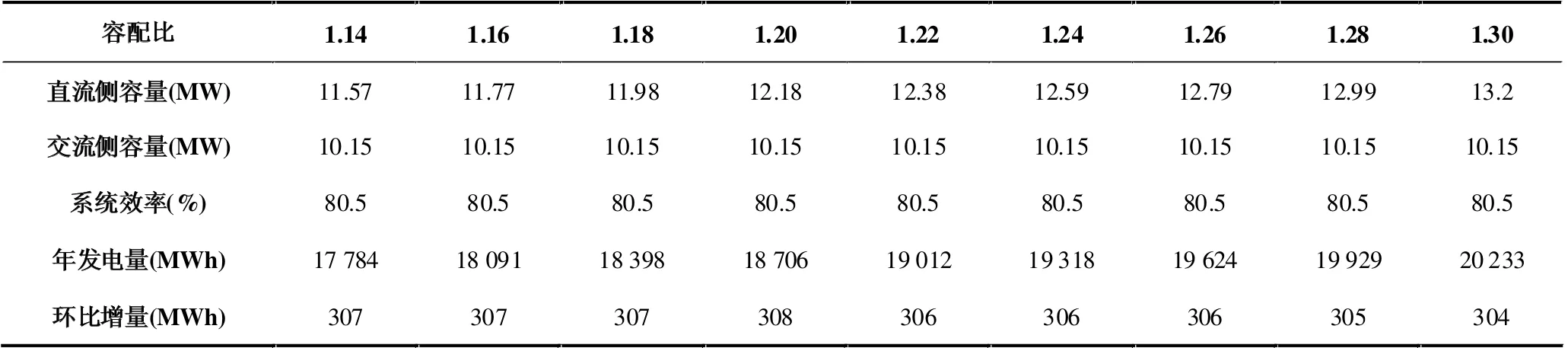

其次利用PVsyst7.2 軟件對該項目進行模擬分析,取交流測容量10.15 MW,總系統效率80.51%,取容配比從1.14~1.30,間隔為0.02,容配比為1.18 時軟件模擬的結果如圖2 所示,將不同容配比下軟件模擬結果整理后如表2 所示,不同容配比下發電量環比增量如圖3 所示。由表2 及圖3 可知,在交流側容量及系統效率固定的情況下,隨著容配比的增加,年發電量逐漸增大,但發電量環比增量呈先升高后降低的趨勢,當容配比為1.2 時發電量環比增量最大為308 MWh,當容配比超過1.2 時發電量環比增量逐漸降低。因此根據軟件模擬分析該項目最佳容配比為1.2。此時逆變器接入組串數14.7,由于逆變器接入組串數為整數,并且增加容配比發電量環比增量下降,環比收益降低,因此向下取整為14,容配比為1.14。

圖2 容配比為1.18 時模擬結果

圖3 發電量環比增量

表2 PVsyst 軟件模擬結果

3 結論

通過案例分析可知,本文提出計算方法計算出的最佳容配比與PVsyst 軟件模擬結果偏差較小,約1.2%,驗證了該方法的準確性與可行性。但由于該方法未全面考慮成本分析,使得該方法有一定的片面性,因此筆者建議用該方法作為光伏電站容配比的前期技術性估算,通過計算結果縮小容配比取值范圍后,繼而基于平準化度電成本(LCOE)研究光伏電站的最佳容配比。