地鐵暗挖車站施工過程力學特征分析

馮健

摘要:地鐵車站的施工通常有著開挖尺寸大、圍巖受力情況復雜等特點,故容易出現塌方。為了進一步掌握地鐵車站施工時圍巖的受力變形情況,做好支護措施,保證施工的順利和安全,通過數值分析和現場監測的方式對隧道圍巖、支護結構的受力情況進行分析。研究結果表明:施工過程中,監測面圍巖主應力的變化趨勢為先快速提高并超過初始應力,達到最大值后逐漸降低,最后基本保持不變。①部導洞開挖對拱部圍巖應力的變化影響較大,②、③部施工對其影響可忽略不計。拱部各測點K值的變化規律為先降低至最低值,各位置開挖并安裝初期支護后K值開始提高,再逐漸降低后保持穩定。開挖⑤a位置并安裝初期支護后,邊墻測點K值減小至極限狀態附近,之后有小幅度提升,最終趨于穩定。邊墻與其他部位相比K值較低,支護措施需要加強。與②、③部位相比,①位置施工后沉降值占最終沉降比值較大,是隧道沉降控制的核心部分。

關鍵詞:地鐵車站;圍巖受力;數值分析;主應力;隧道沉降

0? ?引言

隨著我國經濟和城市建設的快速發展,大量人口涌入發達城市,給城市交通帶來了極大的負擔,促使地鐵建設快速[1-3]。在地鐵車站中,地鐵暗挖車站較為常見,其通常屬于大跨、淺埋隧道。

目前,已有不少研究人員對此進行了研究。徐劍波等[4]通過數值模擬和現場監測的方式,研究了典型監測斷面支護措施和圍巖的相互關系。孔超等[5]以數值模擬和模型試驗相結合的方式,研究了各工況下拱蓋的承載能力和圍巖的受力情況。賈寶新[6]以大連地鐵5號線為例,分析了盾構施工在穿過上軟下硬地層時的地表沉降規律。

為了進一步掌握地鐵車站施工時圍巖的受力變形情況,做好支護措施,保證施工的順利和安全,以實際工程為例,通過數值分析和現場監測的方式,對隧道圍巖、支護結構的受力情況進行了分析,可為相關工程提供了指導和借鑒。

1? ?工程概況

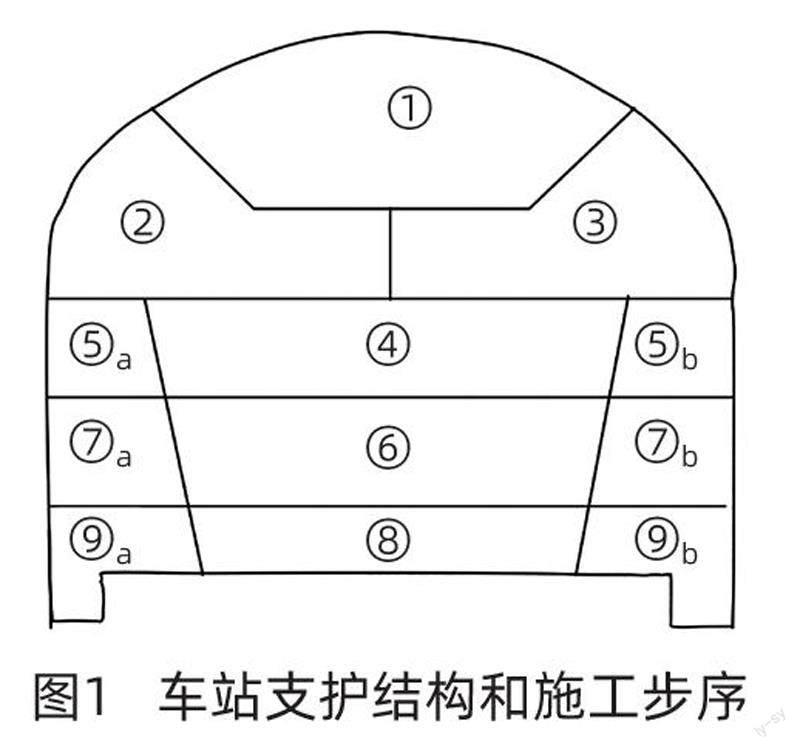

北京地鐵16號線看丹站施工方式為暗挖式,地層類型從下往上分別為微、中、強風化花崗巖層、素填土層,Ⅲ2-IV2級為圍巖等級。車站拱部開挖跨度為22.5m,高度為7.7m,其矢跨比為0.34,主體下斷面開挖高度和寬度分別為10.3m和21.2m。車站基本處在微風化巖層中,拱頂埋深為14.9~20m,單拱復合式襯砌結構為其主體結構類型。車站支護結構和施工步序如圖1所示。

2? ?數值模型

參考地質勘查報告,分析對象取隧道和4倍跨度的圍巖,將模型寬、高、厚分別設為100m、76m和45.7m,簡化處理IV2級圍巖,對其進行網格劃分,共有668512個單元和640435個節點。模型中約束底面全位移,左右面和前后前面對法向位移進行約束,不對上面位移進行約束。

選擇摩爾-庫倫模型模擬圍巖,噴射混凝土選擇實體單元進行模擬,選擇beam單元模擬格柵鋼架,cable單元模擬預應力錨桿。

為了分析施工過程中圍巖和支護結構受力變化特點,將沿隧道縱向16.5m位置設為監測斷面,并設置數據監測點。模型里每部開挖進尺設為0.8m,同時安裝立架、錨桿和噴射混凝土。模型隧道完全貫通需要288個開挖步序,支護、開挖方式和實際施工保持一致。

3? ?分析數值模擬結果

3.1? ?圍巖應力

隧道施工過程中,監測點所測圍巖主應力的變化趨勢如圖2所示。從圖2中能夠看出,當監測斷面和①位置導洞施工的距離越來越短時,拱頂測點主應力因為圍巖荷載重分布而大大增加,其余測點主應力首次影響也有小幅度的提高。拱頂大、小主應力在①位置導洞施工至監測斷面處時增大至峰值,分別為0.73MPa和0.29MPa。荷載在斷面開挖之后瞬間得到釋放,大、小主應力分別降低至0.48MPa和0.07MPa。經過斷面接著向前施工,兩主應力又表現出慢慢增大的趨勢。對于腰拱位置處應力變化趨勢和拱頂大致相同。

在隧道施工完成完全貫通后,監測點主應力基本保持不變。開挖監測斷面⑤a位置前,邊墻監測點小主應力受其它導洞影響,呈現出慢慢降低的趨勢,但大主應力提高速度較快,同時增大至初始值以上。大、小主應力在開挖至⑤a位置后,迅速降低至1.44MPa、0.13MPa。同時開挖⑨和⑦a位置導洞后,邊墻測點大主應力也迅速降低。

通過上述分析能夠得出,在施工過程中,監測面圍巖主應力變化趨勢為先快速提高,并超過初始應力,達到最大值后逐漸降低,最后基本保持不變。①部導洞開挖對拱部圍巖應力的變化影響較大,②、③部施工對其影響基本可以忽略。

3.2? ?圍巖強度儲備

通過加入圍巖強度儲備K來進一步分析圍巖的受力狀態,評判其是否處于極限破壞狀態,K值表達式如下所示:

K=σ1-σ'3/σ1-σ3(1)

式中:σ1和σ3分別代表大主應力和小主應力,單位為MPa。圍巖強度儲備越高,K就越大,在K值等于1時,圍巖認定為極限狀態。

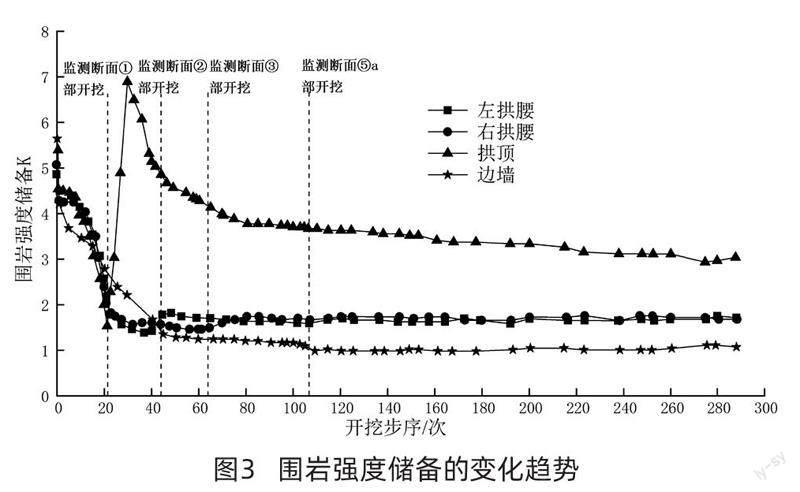

監測斷面各部位圍巖強度儲備的變化規律如圖3所示。從圖3中能夠看出,在施工過程中,拱部各測點K值的變化規律為先減小到最小值。在安裝初期支護后逐漸增大,之后再慢慢減小最終基本不變。受到①部位導洞開挖的影響,圍巖小主應力僅有小幅度增大,大主應力提高程度較大。圍巖受力情況變差導致K值減小,并且距離監測斷面越近此現象就越明顯。在施工斷面①部后拱頂部位的K值減小至最低值1.54。

在設置支護措施后,拱頂圍巖大、小主應力間差值逐漸減小,K值明顯增到,并在施工至第②步時到達最大值。拱頂K值在繼續施工導洞后逐漸減小,最后基本不變。拱腰部位處的K值變化趨勢基本和拱頂相同。拱部各處K值在隧道拱部完全貫通后基本保持不變。

邊墻K值變化規律與和拱部有所差別,邊墻測點K值在⑤a位置開挖和設置初期支護后減小至極限狀態附近,之后有小幅度提升,最終趨于穩定。同時因邊墻噴射混凝土支護和預應力錨桿支護數量較少,邊墻圍巖兩主應力間差值較大,與其他部位相比K值較低,支護措施需要加強。

3.3? ?隧道位移

施工過程中監測斷面水平位移和沉降變化趨勢如圖4所示。從圖4可以看出,拱頂沉降在施工①位置前增長較快,為一條凹曲線。①位置施工后,沉降增長速度逐漸提高,沉降曲線出現拐點,沉降值此時為4.43mm,占最終沉降值的54.4%。沉降值在拱部完全貫通后達到8.32mm,占最終沉降值的98.3%,沉降最后穩定在8.46mm。

①位置導洞首次施工后地表沉降達到1.56mm,占最終沉降值的57%。地表沉降在拱部完全貫通后達到6.7mm,與最終沉降值相比占比為93.2%,最終沉降保持在7.08mm。邊墻的水平位移在整體上呈現為略微增加的趨勢,增長幅度較小。水平位移在施工斷面⑤a位置后提高到0.32mm,之后持續增加至1.71mm并保持穩定。

如圖5所示為地表沉降和凈空收斂的監測結果,從圖5能夠看出,隨著時間延長,模擬所得出的凈空收斂和沉降曲線與現場監測結果基本相同,位移均表現為先快速增長后趨于穩定的規律。

3.4? ?支護結構受力情況

對施工過程中監測斷面拱頂錨桿和拱架進行受力分析,計算得出軸力變化曲線如圖6所示。從圖6能夠看出,開挖活動對拱架軸力有較大影響,錨桿軸力基本不受影響,其中錨桿軸力和拱架軸力最終值分別為102.2kN、30.75kN。

將模擬所得結果與現場監測數據對比后發現,兩者變化規律基本一致,各位置拱架軸力在施工至監測斷面都會出現突變,而軸力基本不會發生變化。現場凌空側和圍巖側拱架軸力分別為17.93kN和12.56kN。從整體來看,拱架軸力隨著施工的進行而提高,但提高速率隨著施工的進行而慢慢減小。

4? ?結束語

為了進一步掌握地鐵車站施工時圍巖的受力變形情況,做好支護措施,保證施工的順利和安全,本文以實際工程為例,通過數值分析和現場監測的方式對隧道圍巖、支護結構的受力情況進行了分析,得出以下結論:

監測面圍巖主應力的變化趨勢為先快速提高,并超過初始應力,達到最大值后逐漸降低,最后基本保持不變。①部導洞開挖對拱部圍巖應力的變化影響較大,②、③部施工對其影響可忽略不計。

拱部各測點K值的變化規律為先降低至最低值,各位置開挖并安裝初期支護后K值開始提高,再逐漸降低后保持穩定。開挖⑤a位置并安裝初期支護后,邊墻測點K值減小至極限狀態附近,之后有小幅度提升,最終趨于穩定。邊墻與其他部位相比K值較低,支護措施需要加強。

與②、③部位相比,①位置施工后沉降值占最終沉降比值較大,是隧道沉降控制的核心部分。從整體來看,拱架軸力隨著施工的進行而提高,但提高速率隨著施工的進行而慢慢減小。

參考文獻

[1] 李冉.軌道交通,中國“城市交通主動脈”[J].人民交通,2019,4(2):42-46.

[2] 王衛東,沈健,翁其平,等.基坑工程對鄰近地鐵隧道影響的分析與對策[J].巖土工程學報,2006(S1):1340-1345.

[3] 應宏偉,李濤,楊永文,等.深基坑隔斷墻保護鄰近建筑的效果與工程應用分析[J].巖土工程學報,2011,33(7):1123-1128.

[4] 徐劍波,姜平,朱頌陽,等.基于現場監測和數值模擬的隧道初期支護效果分析[J].科學技術與工程,2020,20(5):2061-2069.

[5] 孔超,高新強,等.上軟下硬復合地層初支拱蓋法圍巖變形與力學特性研究[J].巖石力學與工程學報,2020,39(S1):2634-2644.

[6] 賈寶新,高宗賢,等.上軟下硬地層隧道盾構施工引起的地表沉降研究[J].安全與環境學報,2021,21(3):1083-1088.