地鐵車站基坑開挖變形數值模擬與監測結果分析

薛玨

摘要:以某地鐵車站深基坑為研究對象,通過數值軟件建立三維基坑模型,對施工過程中地鐵車站的圍護結構側移和基坑沉降進行研究。同時,將數值結果與現場實測結果進行對比,獲得了圍護結構水平變形規律和基坑沉降規律。研究表明,基坑圍護樁水平位移沿著樁體埋深方向先增大,并在0.55倍最大開挖深度時達到最大值,隨后迅速減小直至趨于穩定,圍護樁水平變化總體呈“弓”形分布。此外,基坑沉降量的變化與基坑距離大小存在一定的相關性,隨基坑距離的增大大致呈現類拋物線分布,并基本在0.6倍基坑開挖深度時,沉降量最大。

關鍵詞:地鐵車站基坑;數值模擬;軟土地基;沉降變形

0? ?引言

軟土具有很弱的固結性和可壓縮性,其承載能力很低,因此當地鐵車站在軟土地基上進行開挖時,會使軟土產生很大的變形和壓縮。這些變形和壓縮會引起地面沉降、地面裂縫、建筑物的傾斜等問題,嚴重影響地鐵車站的安全和使用[3]。因此,對軟土地基開挖變形理論的研究對于地鐵車站的設計、施工和使用具有非常重要的意義。

目前,針對軟土地基開挖變形理論研究方面,不少學者已經做出了很多有價值的探索和研究[4]。在土體力學性質方面,一般借助直剪儀、全自動三軸儀等相關設備,通過強度試驗研究軟土的力學性質,為開挖變形的研究提供基礎數據和理論支持[5]。在地下結構相互作用方面,主要通過數值模擬和實驗研究地下結構與軟土地基之間的相互作用,分析地下結構與軟土地基之間的相互作用機理,以便制定相應的開挖方案和防治措施,減少地下結構對軟土地基開挖變形的影響[6]。

不少研究成果已經被廣泛應用于地鐵車站的建設和使用,但目前的研究多數是針對單一因素的研究[7],對于多因素共同作用的情況研究還不夠充分,難以滿足地鐵車站基坑開挖的安全性要求和可持續使用[8]。

基于此,本文以某地地鐵車站深基坑為背景,借助仿真模擬軟件,對深基坑的變形與沉降進行計算,并與其在實際工程中支護和開挖過程中的監測數據進行對比分析,以為軟土深基坑的安全開挖與建設提供一定的指導。

1? ?工程概況

本文所研究的地鐵車站基坑位于某市濱湖區域,當地地勢總體較為平坦,其中北部為丘陵地貌,南部為平原地貌,地表高程平均為4.1m左右。

根據勘察設計報告提供的地勘報告顯示,研究場地中土體類型主要以雜填土和粉質黏土為主,且未發現以淤泥質土為主的軟弱下臥層,總體土質相對較好。

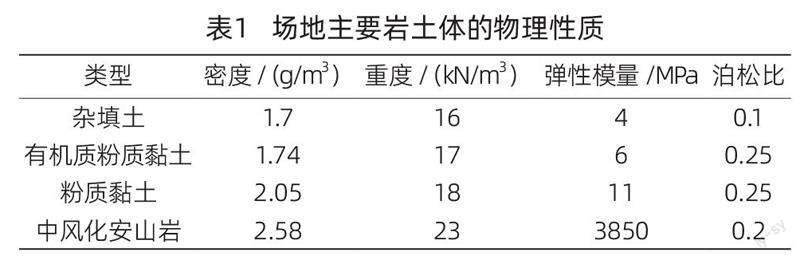

車站基坑長198m,寬15m,開挖深度在15~20m。根據現場勘察資料顯示,該基坑工程的地下水主要為孔隙水和裂隙水,地下水的平均水位埋深約為0.9m,其平均標高約為2.41m。其中該場地主要巖土體的物理性質如表1所示。

在標準段中,基坑的寬度在15~17.4m范圍內,其深度在15.4~19.6m范圍內。其主體的維護結構主要采用鉆孔灌注樁,并設置支撐于縱向。自上而下第一道支撐為混凝土支撐,其參數為600mm×800mm。在混凝土支撐的局部設置斜撐,斜撐大小為400mm×400mm。第二道和第三道支撐為鋼管撐,規格為Ф609,厚度為16mm,鋼支撐的水平布設間距為3m。

2? ?基坑開挖變形數值模擬

2.1? ?建立模型

采用某仿真模擬軟件,建立了基坑三維計算模型。模型土層的本構模型采用MC模型,各支撐結構設置為彈性結構,根據Saint Venants 原則,將模型尺寸設置為400m×75m×60m,模型共計10542個單元和9584個節點。

2.2? ?基坑監測點布置

為了獲取該地鐵車站基坑的實際變形及沉降結果,對基坑分別進行圍護樁水平位移和周邊地表沉降量監測。分別在基坑西側端頭和北側布設兩個圍護樁水平位移監測點CX1和CX7,并在西側和南側區域的基坑外圍,每隔5m布設一個沉降量監測點。其中CJ1-CJ7布設在南側,CJ8-CJ14布設在西側,共計14個沉降量監測點。

通過各監測點,對施工開挖期間中的4種工況下產生的沉降量進行不間斷監測。其中工況1為地表土開挖至地下2.1m處,包含第一道混凝土支撐澆筑階段;工況2為第二層土開挖至地下7.2m處,包含第二層鋼支撐施工階段;工況3為第三層土開挖至地下12.2m處,包含第三層鋼支撐施工階段;工況4為第四層土開挖至地下18m處,包含底板澆筑階段。

2.3? ?監測方法

本文對于所研究地鐵車站基坑變形量,主要通過水平位移和基坑底部的豎向沉降所反映。對于基坑水平位移監測,本文采用GN-1A式固定測斜儀進行測量。

根據GB/T 50308-2017《城市軌道交通工程測量規范》,對所布設的水平位移監測點CX1和CX7,分別在地下2.1m、7.2m、12.2m和18m位置處進行水平位移監測。

在測斜管埋設完畢后,每隔1d對測斜儀進行觀測記錄,觀測持續135d。對于基坑沉降的監測,采用徠卡NA3002/3003型電子水準儀進行。依照《城市軌道交通工程測量規范》,對于設置的沉降監測點采取閉合回路測量的方法,依托控制點進行測量。沉降量監測主要圍繞與基坑邊緣的距離進行,其中重點監測時間段為4種工況開挖和施工結束階段,并每隔1d對所設置的沉降點進行監測記錄。

3? ?實際監測結果分析

3.1? ?圍護結構水平位移監測

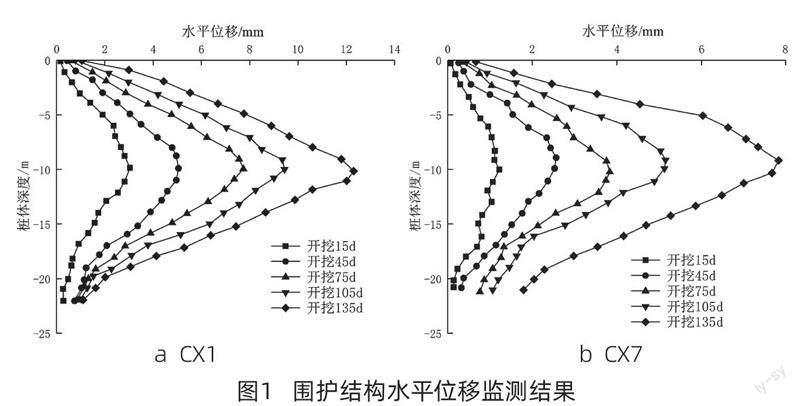

對基坑西側端頭和北側布設兩個圍護樁水平位移監測點CX1和CX7,進行持續135d的監測,其中每個每隔30d分析一次樁體深度與水平位移的變化,圍護結構水平位移監測結果如圖1所示。

從圖1可以看出,隨著基坑的持續開挖,沿樁身豎直向下方向上水平位移的變化均呈現出兩端小,中間大的特征,總體呈弓形分布,此特征與文獻[5]所測得的圍護結構水平位移相似。此外兩個測點樁體的最大水平位移基本出現在樁體10m埋深處,其出現位置約為0.55倍的最大開挖深度。CX1和CX7的最大水平位移分別為12mm和8mm,分別約為最大開挖深度的0.667‰和0.333‰。同文獻[5]的軟土基坑相比,本文研究的車站基坑最大水平位移均偏小,表明該基坑的支護結構具備較高的穩定性,且前期的降水措施有效降低了地下水對基坑支護結構地影響。

3.2? ?不同開挖工況下的基坑周邊沉降監測

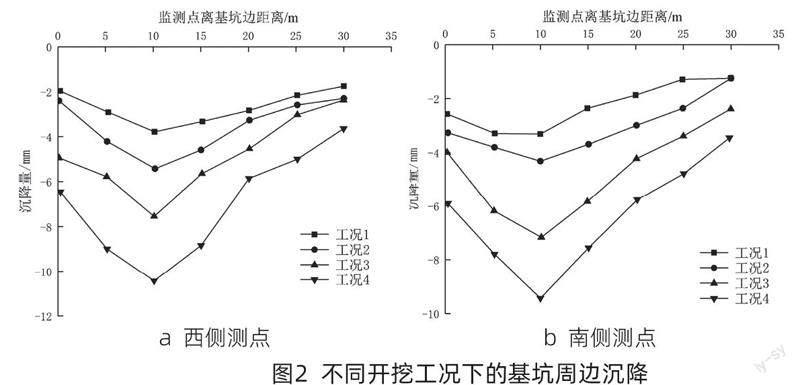

分別對西側布設的CJ8-CJ14沉降監測點和南側區域布設的CJ1-CJ7沉降監測點,在不同工況下的沉降量進行監測,得到基坑周邊沉降如圖2所示。

從圖2可以看出,基坑西側測點和南側測點的周邊沉降變化趨勢較為相似,均表現為隨著基坑距離的增大,沉降量先增大之后不斷減小,由基坑開挖造成的地表沉降范圍大致在2倍的最大開挖的深度左右。

兩側測點在不同工況下沉降的最大值均出現在距基坑10m處,但其中南側測點的最大沉降為9.8mm,而西側測點的最大沉降量為10.8mm。其中最大沉降點距基坑位置約為0.6倍的最大開挖深度,而最大沉降量約為最大開挖深度的0.6‰,表明研究區域的沉降較小。其可能原因在于,該區域在基坑的開挖過程中,底部巖層變形量較小且變形緩慢。

3.3? ?CX1和CX7測點模擬值與實測值對比

為了對模型的合理性和基坑開挖變形預測的可行性進行研究,采用建立的基坑三維計算模型,對4種工況下CX1和CX7位置的圍護樁墻不同埋深下的水平位移進行計算,并將計算結果與4種工況下的實際監測值進行對比。CX1和CX7測點模擬值與實測值對比如圖3所示。

根據圖3所反映的結果可以發現,CX1和CX7模擬計算得到的圍護結構水平位移,隨著樁身的埋深增加,水平位移呈現出先增大后減小的趨勢,該變化趨勢同實際監測得到的趨勢相同。

通過對比CX1和CX7的計算值和模擬值可以看出,模擬值和實測值的變化特征也趨近一致,同種工況下,圍護結構水平位移的數值變化相差也不大,且最大位移均出現在10m埋深處,實測值與模擬值的最大水平位移均出現在0.55倍的最大開挖深度位置。由此表明,本文建立的數值模型對于該軟土區域基坑開挖期間水平位移的計算存在一定的可行性和合理性。

3.4? ?CJ1至CJ14沉降測點模擬值與實測值對比

為了進一步驗證數值模型在沉降計算方面的可行性,采用同樣的方法,對基坑南側和西側CJ1至CJ14測點位置處的基坑周邊沉降量進行計算和對比。CJ1-CJ14沉降測點模擬值與實測值對比如圖4所示。

從圖4可以看出,南側沉降點CJ1至CJ7和西側沉降點CJ8至CJ14的實測值和模擬值變化特征也趨近一致,且隨著距離基坑邊緣距離的增加,各點沉降量的數值變化也與實測結果相差也不大。同前文實際監測結果一致,最大沉降量量均出現在距離基坑邊緣10m的測點處,實測值與模擬值的沉降基本均出現在0.6倍的最大開挖深度位置。對比文獻[6]中得到的某濱海區域最大沉降點,發生于1倍的最大開挖深度位置,二者產生較大差異的可能原因,在于所研究區域地下水的富水程度不同。

4? ?結束語

地鐵車站基坑圍護樁的水平位移隨著樁體埋深的增加,呈現出先增大后減小的弓形變化趨勢,且最大水平位移出現在0.55倍的最大開挖深度位置。

地鐵車站基坑周邊的沉降量隨著距基坑位置的增大呈現出先增大后減小的趨勢,且最大沉降量出現在0.6倍的最大開挖深度位置。

通過對比實際監測結果,本文建立的基坑計算模型具備較高的精確度。基坑底部土體富水程度的不同會影響最大沉降點的位置,富水程度越大的土體,基坑的最大沉降點相對越深。

參考文獻

[1] 莊海洋,吳祥祖,瞿英軍.深軟場地地鐵車站深基坑開挖變形實測分析[J].鐵道工程學報, 2011,28(5):86-91.

[2] 楊倫.基于FLAC3D地鐵車站基坑開挖的變形規律研究[J].合肥工業大學學報:自然科學版, 2015,38(10):1363-1368.

[3] 許樹生,侯艷娟,劉美麟.天津地鐵6號線車站深基坑開挖下圍護結構及墻后地表變形特性分析[J].北京交通大學學報, 2018,42(1):25-33.

[4] 李淑,張頂立,邵運達.復雜環境下北京地鐵車站深基坑變形時空規律研究[J].北京交通大學學報, 2019,43(4):29-36.

[5] 李育樞,譚建忠,高美奔,等.成都地鐵車站深基坑開挖變形的時空效應初步分析[J].四川建筑科學研究,2012, 38(6):118-121.

[6] 宋彥杰,岳彬.濱海軟土地區基坑變形監測分析研究[J]. 天津建設科技,2020,30(4):55-57.

[7] 張偉,李冬冬,姚敏.上海古河道軟土地層地鐵車站深基坑變形分析[J].安徽建筑,2023,30(6):111-113.

[8] 王建秀,吳林高,朱雁飛,等.地鐵車站深基坑降水誘發沉降機制及計算方法[J].巖石力學與工程學報,2009, 28(5):1010-1019.