水平井產能建設工程水土保持方案研究

---以乾安采油廠大情字井油田黑275、黑152區塊為例

葛秋成

(中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110015)

前言

石油作為保障國家經濟命脈和政治安全的重要戰略物資,隨著我國石油消費和進口量的逐年增長,石油供應及能源戰略安全形勢非常嚴峻[1]。根據中國石油天然氣股份有限公司的整體部署,為擴大吉林省油田產能建設規模,有必要在當地開展相關的乾安油田開展大情字井油田黑275、黑152區塊4口井2022年產能建設工程。但由于項目區所在的吉林省松原市乾安縣、前郭縣地貌以平原為主,土壤類型為草甸土、鹽堿土為主,植被類型為草甸草原,受當地風力侵蝕,隨著工程的開挖建設,不可避免地會對工程所在區域的土壤和植被造成破壞,加劇原地面的水土流失,如不采取有效的水土保持防護措施進行預防,將會對項目區周邊生態環境狀況造成嚴重的不良影響[2,3]。

本文以前人研究為基礎,結合本項目區的實際情況,提出了一套完整的,符合國家國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要和吉林省能源發展“十四五”規劃要求的水平井產能建設工程水土保持方案,該方案對保障石油供應,促進地方經濟發展具有十分重要的意義。

1 項目及項目區概況

如圖1所示,大情字井油田黑275、黑152區塊4口井位于吉林省松原市乾安縣和前郭縣境內。其中黑275區塊位于吉林省松原市乾安縣嚴字鄉境內,黑152區塊位于前郭縣烏蘭敖都鄉境內。大情字井油田北距乾安縣城約30km,南距長嶺縣城約70km,附近有乾安縣鄉級公路、大廣高速(東南側)、長白高速(西側)以及西部穿過的長嶺至乾安縣級公路,四通八達,十分便利。本項目的建設性質屬于新建建設類,新建油產能0.81×104t·a-1,工程總占地面積為17740m2,總進尺12340m,共規劃部署開發井4口(其中乾安縣3口,前郭縣1口),均為采油井;共編制平臺1座;新建10kV高壓架空線路1.50km,柱上變壓器1座,位于乾安縣境內[4]。

圖1 項目區地理位置圖

本項目所在的松原市地貌為平原,位于松嫩平原南部,地勢均較為平坦,屬溫帶季風氣候,多年平均氣溫4.6~4.9℃,多年平均降水量415.6~420.6mm,多年平均蒸發量1478~1872mm,多年平均風速3.4~3.7m·s-1,最大風速25.4~25.9m·s-1,年≥10m·s-1風速日數為17.2~40.5d,≥10℃積溫平均為2884.5~3094.1℃,無霜期145~151d,最大凍土深度1.80~2.0m[5]。該地區的土壤類型以草甸土和鹽堿土為主。

2 水土流失分析與調查

2.1 水土流失現狀

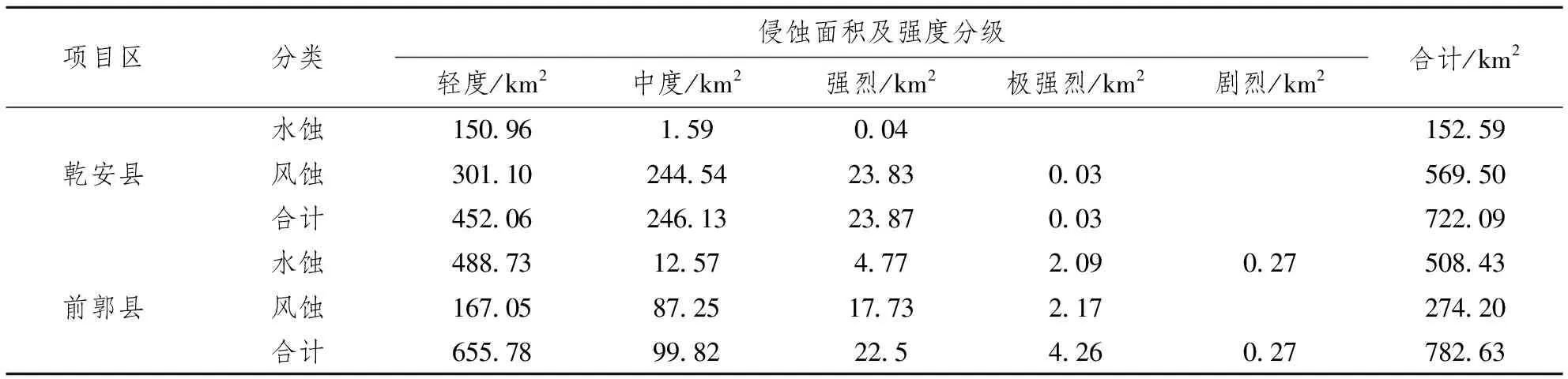

據《吉林省水土保持規劃(2016—2030年)》顯示,項目區屬于松嫩濕地草原省級水土流失重點預防區。《吉林省水土保持公報》(吉林省水利廳,2018年)中乾安縣、前郭縣侵蝕面積及比例見表1,從表中可知,項目區的乾安縣土壤侵蝕類型以風力侵蝕為主,風蝕面積占侵蝕總面積的78.87%,前郭縣土壤侵蝕類型以水力侵蝕為主,水蝕面積占侵蝕總面積的64.96%。

表1 乾安縣、前郭縣水土流失面積匯總表

根據《全國水土保持規劃(2015—2030年)》,本項目水土保持區劃為東北黑土區(東北山地丘陵區)-松遼平原風沙區-松遼平原防沙農田防護區。根據水利部行業標準《土壤侵蝕分類分級標準》(SL 190-2007)和《生產建設項目水土流失防治標準》(GB/T 50434-2018),容許土壤流失量為1000t·km-2·a-1。針對項目區域的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影響因子的特性及預測對象受擾動的情況,通過對項目區的實地查勘,咨詢當地水行政主管部門和水土保持專家,對照侵蝕強度等級標準,綜合確定項目區原地貌土壤侵蝕模數為1200t·km-2·a-1。

2.2 水土流失影響因素分析

除了項目區地貌、土壤類型、植被類型和氣候等自然因素造成的水土流失外,隨著工程的開挖建設,不可避免地會由于人為因素造成水土流失,對周邊地區的生態環境造成不良的影響。本工程建設中的人為影響因素主要為原地表遭到擾動破壞和局部地形變化兩部分。

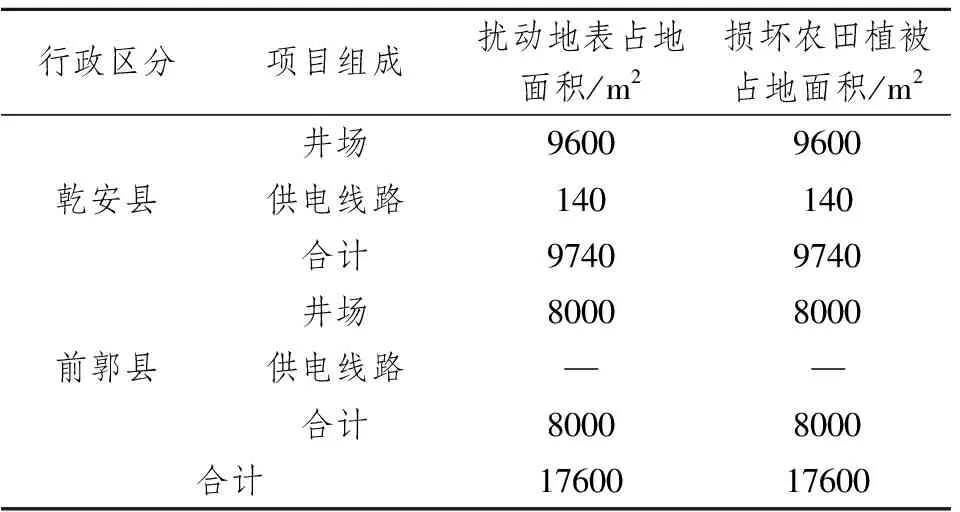

原地表遭到擾動破壞主要指在工程建設過程中,進行建筑物基礎、管溝開挖及回填,場地平整,敷設管線,架設供電線路等施工活動,使地形地貌、地表植被遭受人為干擾和破壞,地表疏松裸露,從而使抗蝕力下降。根據主體工程設計資料,結合實地調查,本工程擾動地表和損毀植被情況如表2所示,從表2可知,本工程擾動地表總面積為17740m2,損壞農田植被面積為17740m2。

表2 工程擾動地表、損毀植被統計表

局部地形變化主要指開挖、填筑等活動增大了局部地面坡度。再塑地貌的物質組成與原地面物質相比,結構松散,坡度大,形成了發生侵蝕的地形條件。因此,在工程結束無新的擾動、損毀和占壓地表活動后,各施工場地土體結構尚未恢復和形成穩定狀態,仍將產生比工程擾動前大的水土流失,但水土流失強度會逐年減弱。

3 水土保持措施

3.1 防治區劃分

根據工程布局及建設特點,結合工程項目所在地水土流失特點、地貌類型等情況,將本工程分為井場防治區、供電線路防治區共2個防治分區。其中井場防治責任范圍17600m2,供電線路防治責任范圍140m2。

3.2 措施總體布局

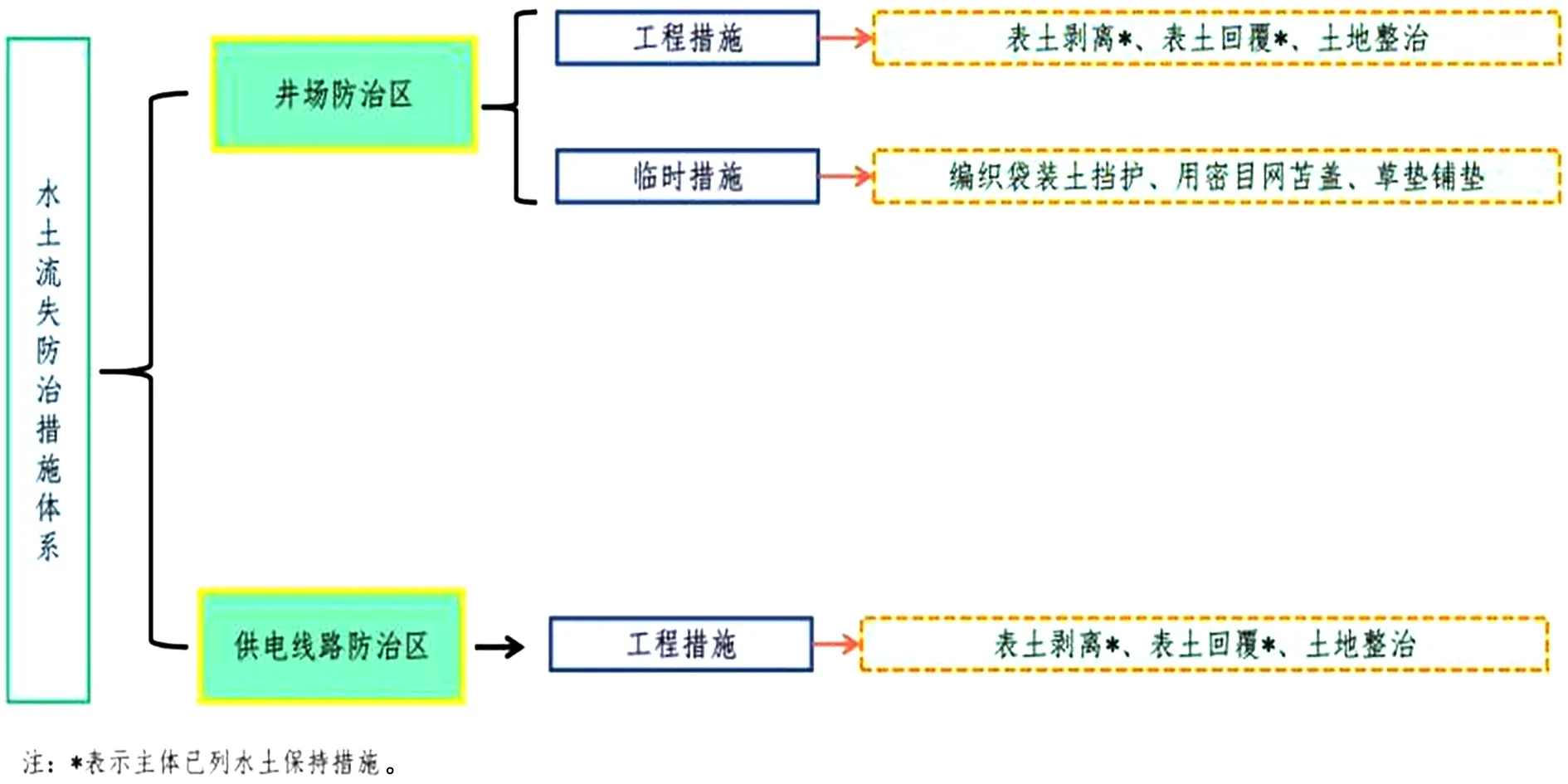

根據工程所在地區生態環境條件及工程建設和生產特點,在分析主體工程資料中具有水土保持功能工程的基礎上,通過現場調查,提出本工程各防治分區的水土流失防治措施布局,加強預防保護措施,形成完整、科學的水土流失防治體系。本工程水土流失防治措施體系框圖詳見圖2。

圖2 水土流失防治措施體系框圖

在井場防治區,施工前,主體工程對井場區挖填擾動較大的區域進行表土剝離,與低位泥漿罐坑基挖方集中分層堆放于臨時堆土場,本方案新增對井場區擾動輕微的臨時生活區和臨時堆土場區進行鋪墊保護;施工過程中,對臨時堆土場周邊采取編織袋裝土擋護、表面采取密目網苫蓋防護;施工結束后,對編織袋攔擋進行拆除,將表土回覆至井場臨時占地區域,并進行土地整治,旱地交付復耕。

在供電線路防治區,施工前,主體工程對高壓電桿基礎開挖區域進行表土剝離,剝離的表土就近臨時堆放于施工場地;施工結束后,將表土全部回覆至表土剝離區域,對供電線路臨時用地區域進行土地整治,旱地交付復耕。

3.3 分區措施布設

按照《水土保持工程設計規范》(GB 51018-2014),本工程植被恢復級別為3級,由于本項目占地類型均為旱地,施工結束后,所有臨時占地均進行復耕,無林草植被恢復措施,故根據項目區實際情況,植被恢復不做要求。

根據不同水土流失防治區的特點和水土流失狀況,確定各區的防治重點和措施配置。措施配置中,以工程措施控制大面積、高強度水土流失,為植物措施的實施創造條件;同時以植物措施與工程措施配套,提高水土保持效果,節省工程投資,改善生態環境。措施布置注重功效性,堅持工程措施、臨時措施和植物措施相結合,做到措施布設不重不漏、系統全面。

3.3.1 井場防治區措施布設

3.3.1.1 工程措施

表土剝離:施工前,主體工程對井場區挖填、占壓及擾動較大的區域(即臨時生活區及臨時堆土場以外的區域)耕作層表土采用74kW推土機進行剝離,可剝離面積11840m2,剝離厚度0.5m,表土剝離量5920m3。井場表土全部堆放在臨時堆土場,待施工結束后用于復耕及植被恢復。

表土回覆:施工結束后,在臨時用地剝離表土區域挖0.07m厚的底層土回填至井場區永久征地區域,再對臨時用地剝離表土區域進行表土回填,主體工程將井場剝離的表土全部回覆至井場臨時用地區域,表土回覆采用74kW推土機。表土回填面積為16000m2,回填量為5920m3,平均厚度為0.37m。

土地整治:施工結束后,將剝離表土回覆至挖填區域,然后對因施工人員和機具的踩踏和占壓使土壤變得密實的區域清理整平,最后人工施復合肥,按照300kg·hm-2標準施肥,機械或人工深翻土層,深度20~30cm。經統計,土地整治面積為16000m2,土地整治后進行全面復耕,復耕面積為16000m2。

3.3.1.2 臨時防護措施

密目網苫蓋:施工過程中,為了防治回填土方造成風蝕等水土流失,對臨時堆土頂部采用密目網進行苫蓋。單井平臺臨時堆土場規格長×寬為30m×23m,最大堆高為3m,邊坡比1∶1,容積1840.50m3,單井平臺施工期臨時堆土約1533m3,平臺每增加一口井臨時堆土場寬度增加3.5m,容積增加299.25m3,臨時堆土增加約268.50m3。表土與底層土采用分層堆放,共需密目網2226m2。

編織袋攔擋及拆除:施工過程中,對臨時堆土底部四周采取編織袋攔擋措施,編織袋擋護設3層,上下層互相錯縫,堆碼整齊,編織袋裝土攔擋高度為0.5m,底寬0.5m,頂寬0.2m,攔擋防護總長度為226m,共需編織袋填土量為39.55m3,施工結束后,對編織袋攔擋進行拆除。

3.3.2 供電線路防治區措施布設

3.3.2.1 表土剝離

施工前,主體工程對高壓電桿基礎開挖區域耕作層表土進行剝離,剝離厚度為0.3m,就近臨時堆放于施工場地。單個高壓電桿基礎開挖面直徑1m,表土剝離面積0.79m2,剝離量0.24m3;33個高壓電桿基礎開挖面表土剝離面積總計24.49m2,剝離總量7.92m3。

3.3.2.2 表土回覆

施工結束后,主體工程將剝離的表土平均回覆至土地整治區域,表土回覆面積為107m2,回覆總量7.92m3。

3.3.2.3 土地整治

施工結束后,將剝離表土回覆至挖填區域,然后對因施工人員和機具的踩踏和占壓使土壤變得密實的區域清理整平,最后人工施復合肥,按照300kg·hm-2標準施肥,機械或人工深翻土層,深度20~30cm。經統計,土地整治面積為107m2,土地整治后進行全面復耕。

4 結語

水平井的產能建設工程水土保持措施主要為綜合考慮當地的地形地貌、氣候特點以及水土流失特點,進行防治區的劃分,措施總體布局以及井場防治區和供電線路防治區的措施布設。在進行水土保持措施后,能夠有效地控制因項目建設而引起的水土流失,將項目建設對區域產生的負面影響降低到最低,以實現工程建設和運行生產與水土保持環境建設的雙贏。