我國人工智能關鍵領域技術標準化研究

朱肖曼,申志偉,時文豐,范 晶,李春光,于寅虎,郭 爍

(1.中國電子信息產業集團有限公司第六研究所,北京 100083;2.工業控制系統信息安全技術國家工程研究中心,北京 100083)

0 引言

近年來,隨著計算機技術的發展,人工智能的應用場景不斷擴大和延伸,涵蓋了諸多領域,尤其在金融、制造、醫療、教育、交通、城市管理等關鍵領域得到長足發展。例如,智能交通管理可以通過分析交通狀況和交通流數據,實現智能信號燈控制、道路方向干道選擇等。智能交通安全可以通過實時監測車輛位置及動態數據,預測交通違規和交通事故。智能交通信息服務可以幫助人們更好地利用交通網絡,通過AI自動分析實時交通狀況,可以實現智能駕駛,減少車輛擁堵,提供完整交通信息提醒。

影響人工智能產品是否順利應用的關鍵技術主要包括自然語言處理、智能語音、計算機視覺、虛擬現實/增強現實、人機交互等。同時,人工智能涉及跨領域的多技術融合,標準之間存在著相互依存、相互制約的內在聯系。因此,人工智能標準化工作需要統籌協調,以系統科學的理論和方法為基礎,運用標準化的工作原理不斷優化標準之間的關系,避免標準間不配套、不協調及組成不合理等問題[1]。本文聚焦在人工智能關鍵領域技術方向,統計現行標準化文件和在研標準項目,分析相關標準化研究現狀,綜合得出我國在人工智能關鍵領域技術方面存在問題并提出相關建議。

1 我國人工智能關鍵領域技術標準化研究

2020年7月,國家標準化管理委員會等五部門聯合發布了《國家新一代人工智能標準體系建設指南》,其中制定了人工智能標準體系各項標準,包括關鍵領域技術標準[2]。本文聚焦于人工智能自然語言處理、智能語音、計算機視覺、虛擬現實/增強現實、人機交互等關鍵領域技術,開展相關標準化工作現狀研究。

1.1 自然語言處理

自然語言處理是人工智能的重要甚至是核心內容。根據現有的理論和技術現狀,具有相當自然語言處理能力的實用系統已經出現,有些已實現商品化,甚至開始產業化。典型例子有多語種數據庫和專家系統的自然語言接口、各種機器翻譯系統、全文信息檢索系統、自動文摘系統等。近期推出的ChatGPT就是一種自然語言處理技術,它是由OpenAI推出的一種基于大規模語言模型的自然語言生成模型。

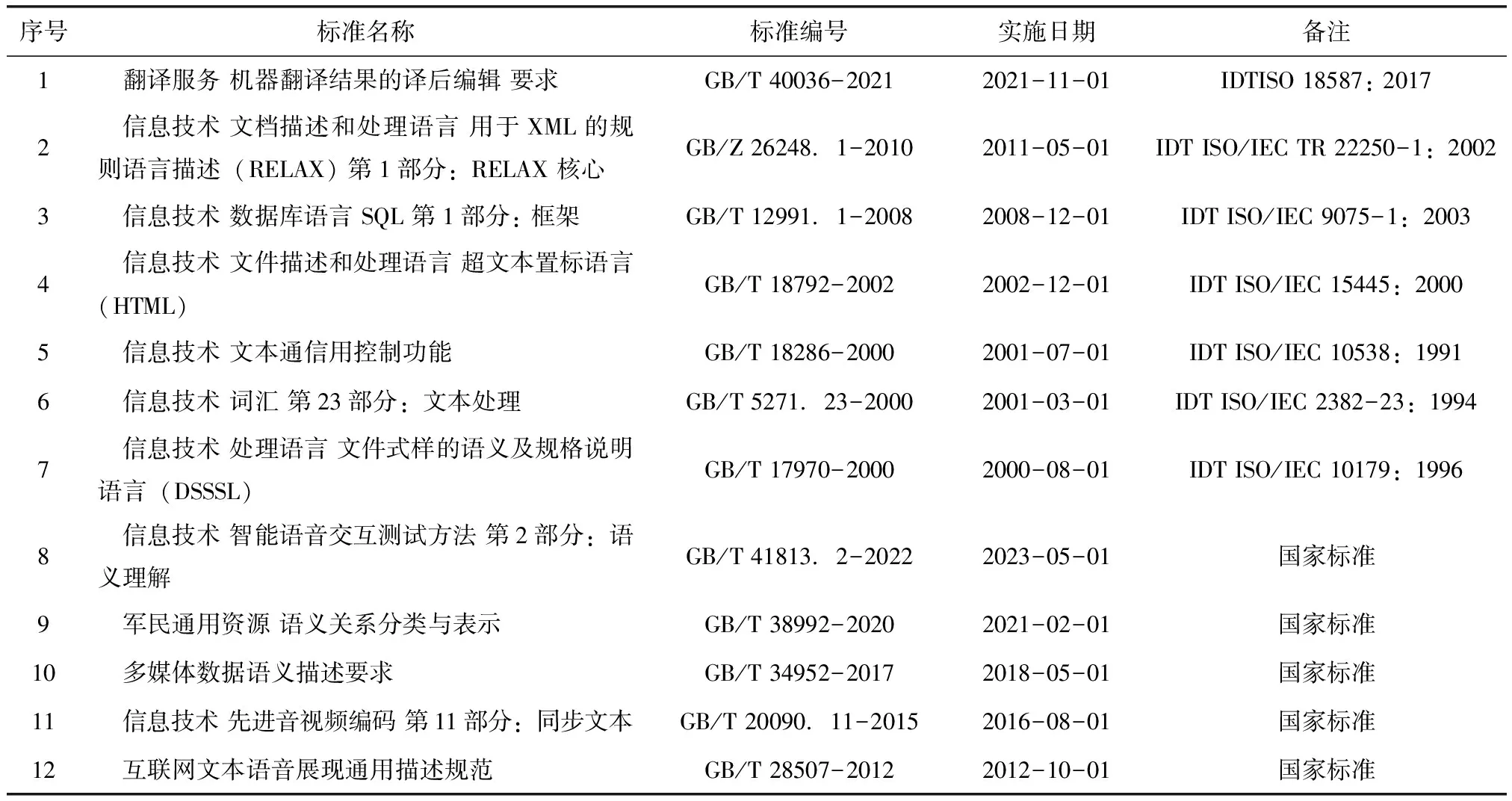

自然語言處理技術細分方向有語言信息提取、文本處理、語義處理和機器翻譯等,發布并現行標準有12項(見表1)。其中7項標準等效采用國際標準,5項為國家推薦性標準。在研的標準項目有6項(見表2),基本為2022-2023年立項標準,且以MOD 或等同采用標準為主。

表1 自然語言處理現行標準文件列表

表2 自然語言處理在研標準項目列表

傳統自然語言處理的機器翻譯、語音控制已經不能滿足現代化社會發展的需求,目前的自然語言處理雖然在專業領域文檔翻譯、搜索引擎等方面提供可靠的輔助性幫助,但是在很多基礎問題研究仍然有很大差距,如詞義消歧、語法分析、語義分析、篇章處理和跨文本處理等方面[3]。隨著詞表詞義詞法語料庫等數據資源的豐富,自然語言處理未來將在知識抽取、融合、建模、計算和應用等方面加強技術與標準化研究。

1.2 智能語音

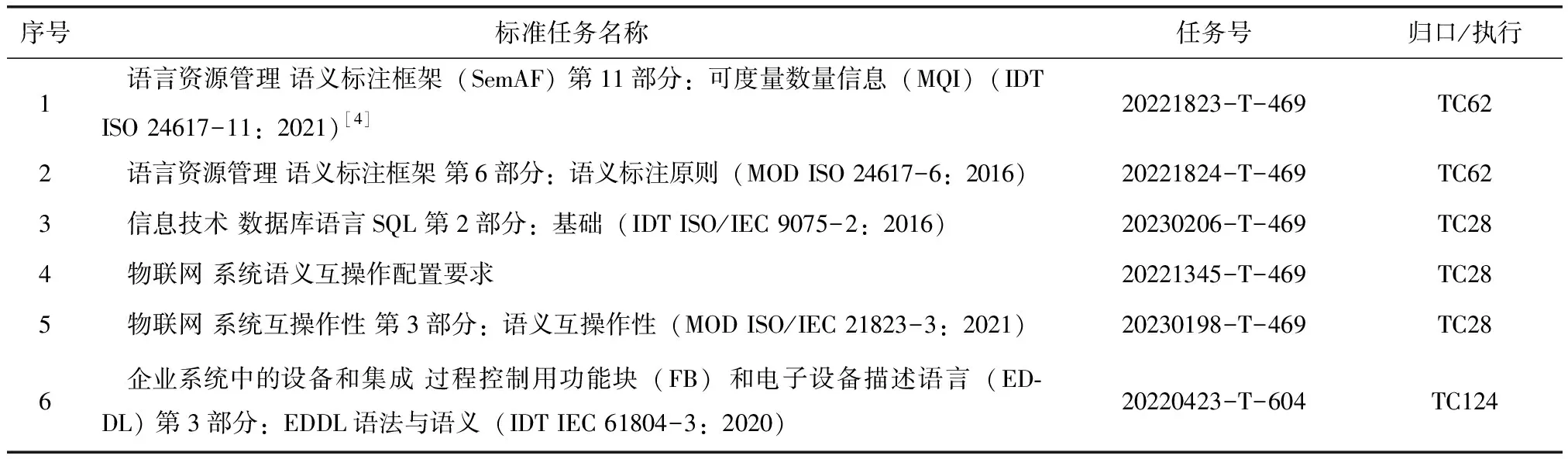

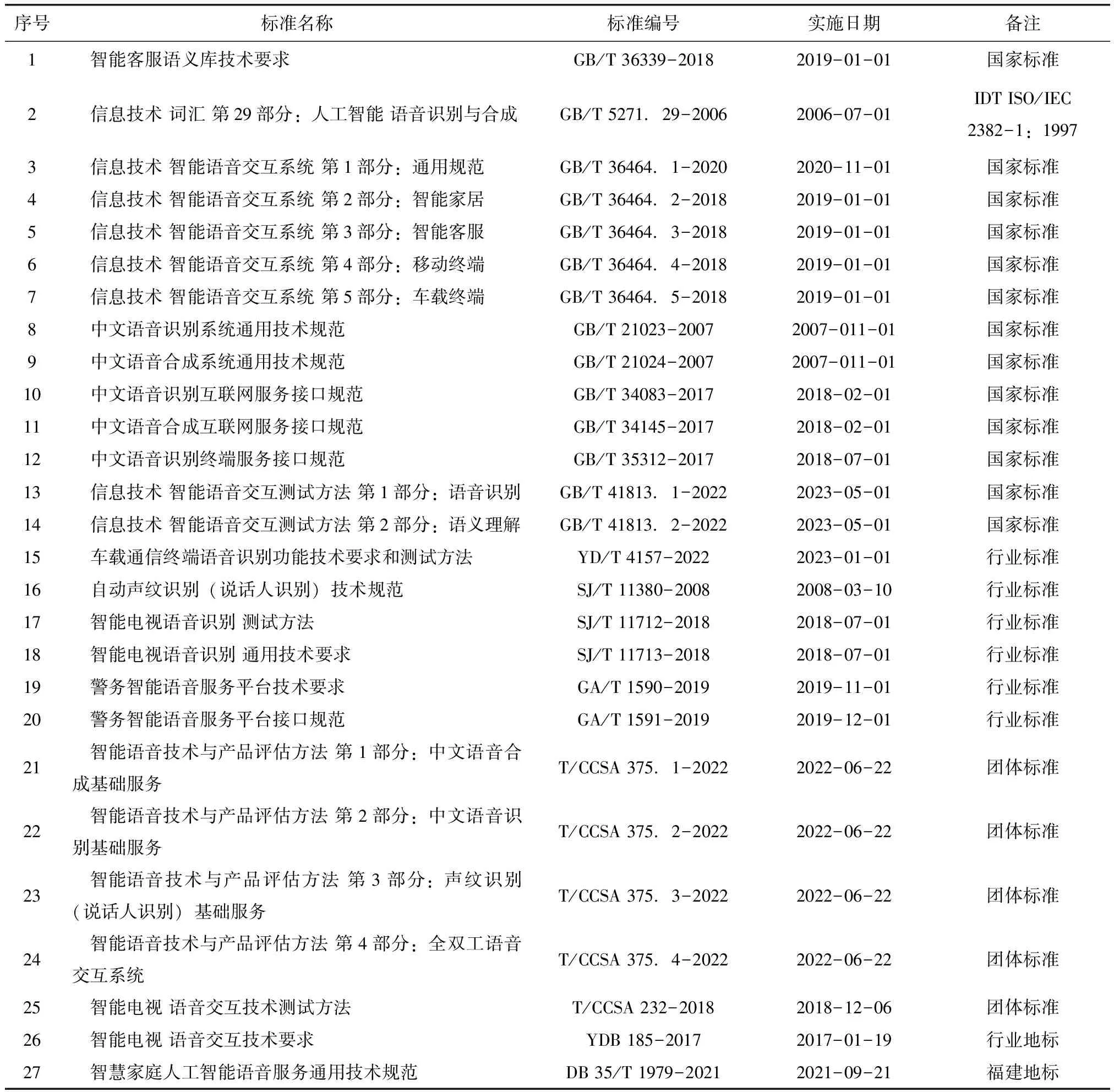

智能語音是實現人機語言的通信,包括語音識別技術(ASR)和語音合成技術(TTS),而語音交互技術是語音識別和語音合成的基礎和支撐。目前的標準化工作主要圍繞語音識別、語音合成和語音交互等技術開展。

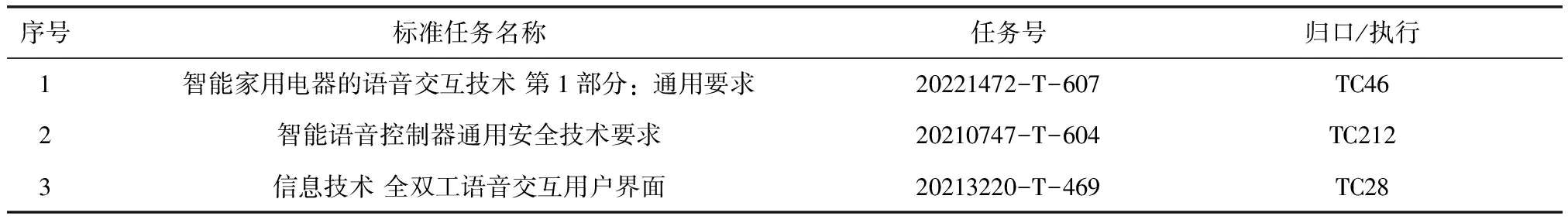

智能語音方向發布并現行標準有27項(見表3)。其中1項標準等效采用國際標準;13項為國家推薦性標準,內容涵蓋基礎概念、技術規范、測試方法、終端規范和應用場景等;6項行業標準,主要是在汽車、家電和公安行業制定的標準文件;5項團體標準,以智能語音技術與產品評估方法為主題制定的系列標準;3項應用場景的技術規范標準。在研的標準項目有2項(見表4),均為智能語音產品制訂的規范要求。

表3 智能語音現行標準文件列表

表4 智能語音在研標準項目列表

借助于深度學習、云計算和高性能的運算平臺等技術,在語音識別率方面,以百度、谷歌、科大訊飛為主流的平臺識別準確率均在96%以上[5],未來智能語音識別技術標準研究更多聚焦在場景應用、跨地域跨語種實施交互、非主流語言/非標準化發音/低信號質量情景中的語音識別、合成和處理技術[6]。

1.3 計算機視覺

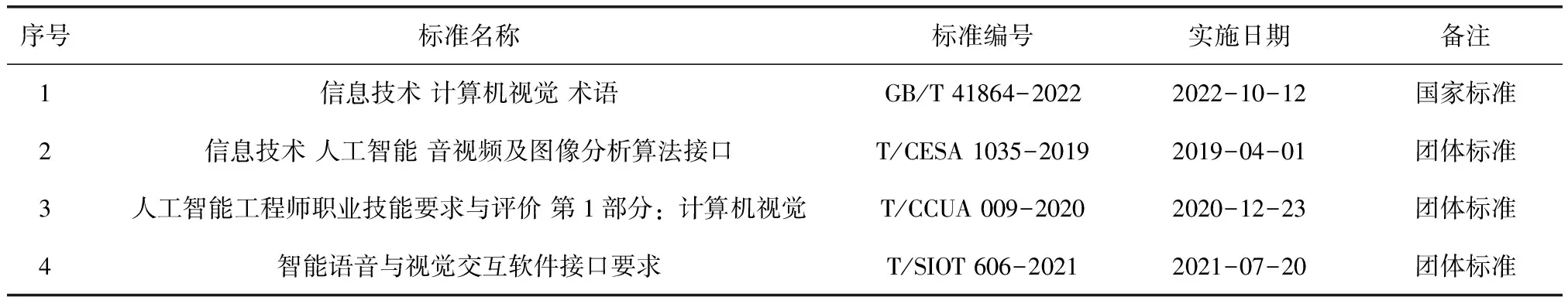

計算機視覺技術已成為計算機研究領域中一門綜合性的前沿交叉學科,細分方向包含畫面重建、事件監測、目標跟蹤、目標識別、索引建立、圖像恢復等,發布并現行標準有4項(見表5)。其中1項標準為基礎概念相關的國家推薦下標準,3項為產品技術要求和職業技能評價相關的團體標準。在研的標準項目有2項(見表6),基本為2021年立項標準,均為以技術要求或產品規范相關標準。

表5 計算機視覺現行標準文件列表

表6 計算機視覺在研標準項目列表

近年來,國內計算機視覺算法技術供應商集中度較高,以商湯科技為代表的4家企業占據市場份額超過50%。應用領域集中在零售、安防、制造、政務、醫療等行業,其中零售行業占比最大,可基于場景化營銷、商品識別分析等應用提升營銷轉化率,實現門店運營的智能化改革;安防行業是計算機視覺最早落地的場景,利用安防影像智能分析協助城市治理等領域的智能化轉型[7-8]。未來計算機視覺的需求和發展趨勢更多針對具體業務場景進行針對性開發,以提供更加全面、及時的服務,這對計算機視覺技術在重視前沿算法研發的同時,需要進一步加強算法和商業應用的融合,同時也是標準化工作布局的重點方向[9]。

1.4 虛擬現實/增強現實

現階段虛擬現實和增強現實通過賦能各產業和重點場景,已經開始運用在各個領域中,支撐我國虛擬現實產業快速發展。在《中華人民共和國國民經濟和發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中,將虛擬現實和增強現實列為數字經濟重點產業,提出推動三維圖形生產,動態環境建模、實時動作捕捉快速渲染處理技等技術創新[10]。

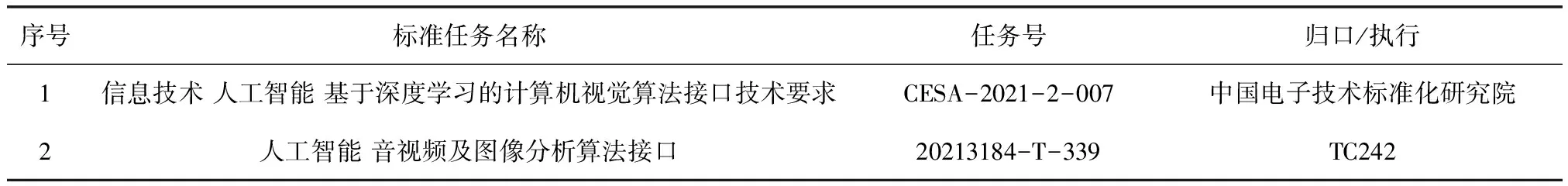

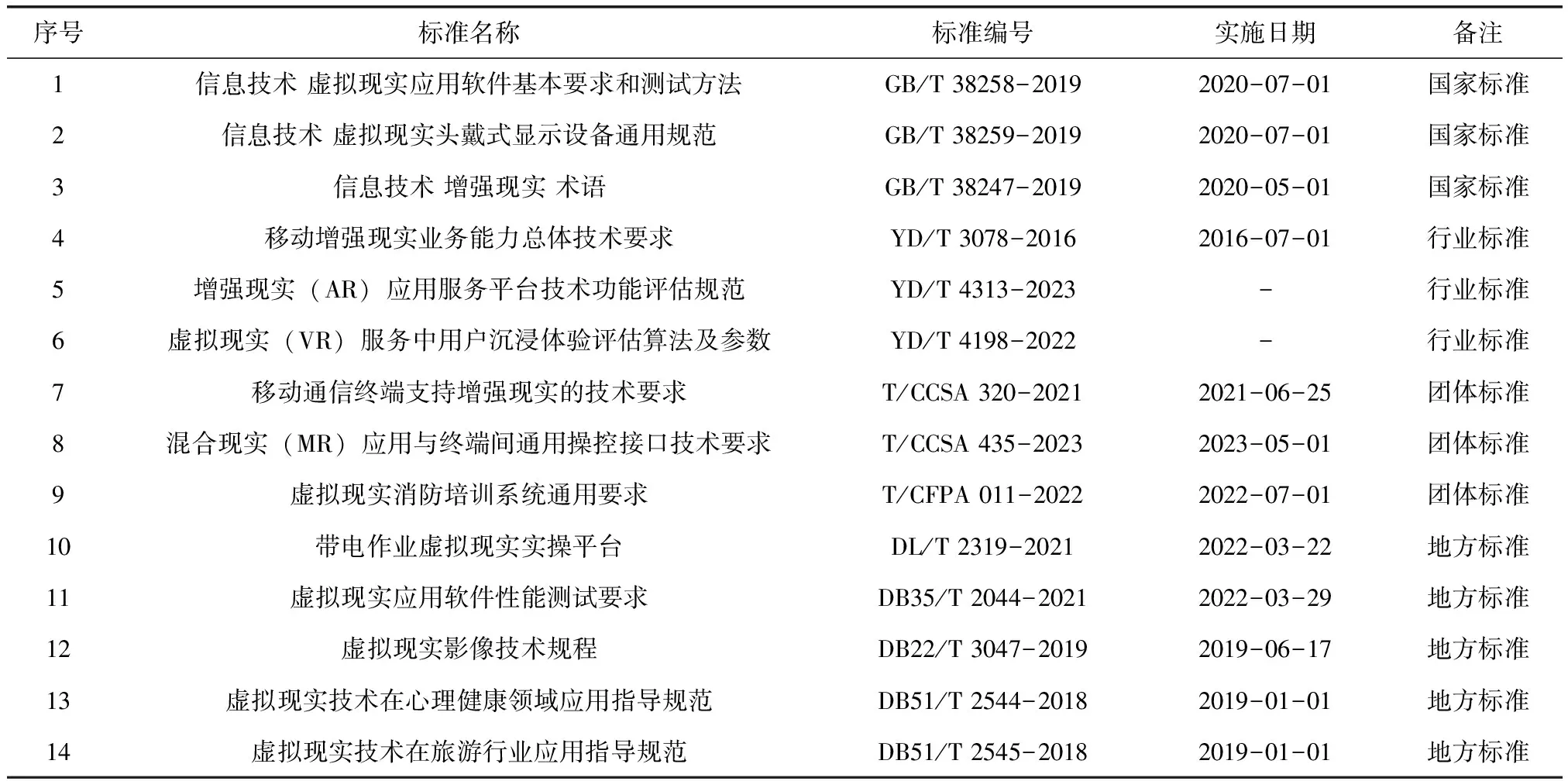

虛擬現實和增強現實發布并現行標準有14項(見表7)。其中3項國家推薦性標準、3項行業標準、3項團體標準和5項地方標準,內容涵蓋基礎概念、通用技術標準及垂直行業應用標準。在研標準項目有5項(見表8),均為垂直行業應用相關的規范要求。

表7 虛擬現實/增強現實現行標準文件列表

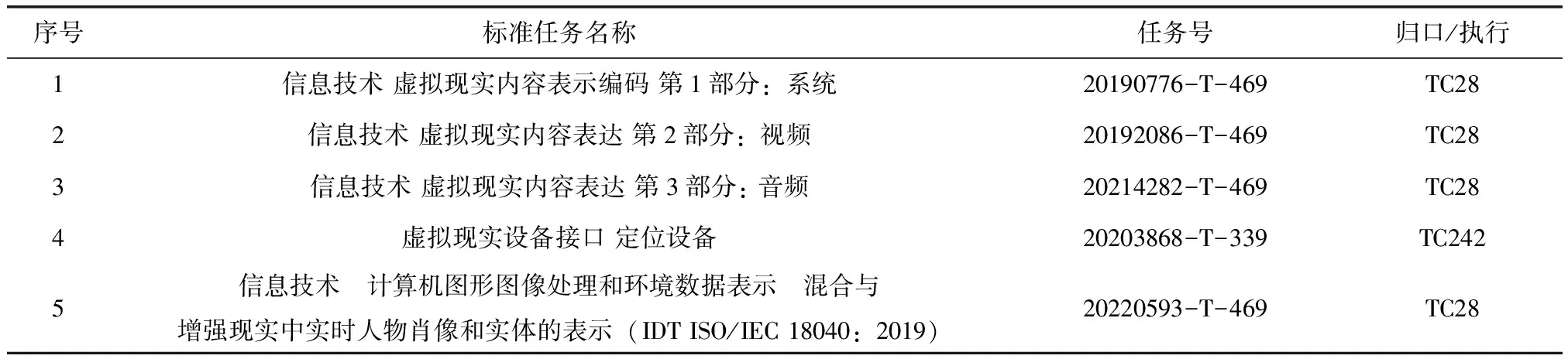

表8 虛擬現實/增強現實在研標準項目列表

目前,虛擬現實/增強現實均處于初級階段,未來在通用技術標準中將聚焦在網絡、云、平臺、終端、協同一體化優化等細分方向仍需要加快標準化工作研制[11],為產業發展和應用推廣提供統一規范,引導和支持我國產業良性快速發展。

1.5 人機交互

人機交互作為中國計算機領域一個新的發展方向,在社會、經濟和國家安全等領域中扮演著越來越重要的角色。細分領域有單通道人機交互、筆/手勢交互、手勢交互、語音交互和情緒認知計算等[12]。

人機交互發布并現行標準有18項(見表9)。其中11項國家推薦性標準、5項行業標準、2項團體標準,內容涵蓋基礎概念、手勢交互技術、通用產品、垂直行業應用等相關標準。目前無在研標準研制項目。

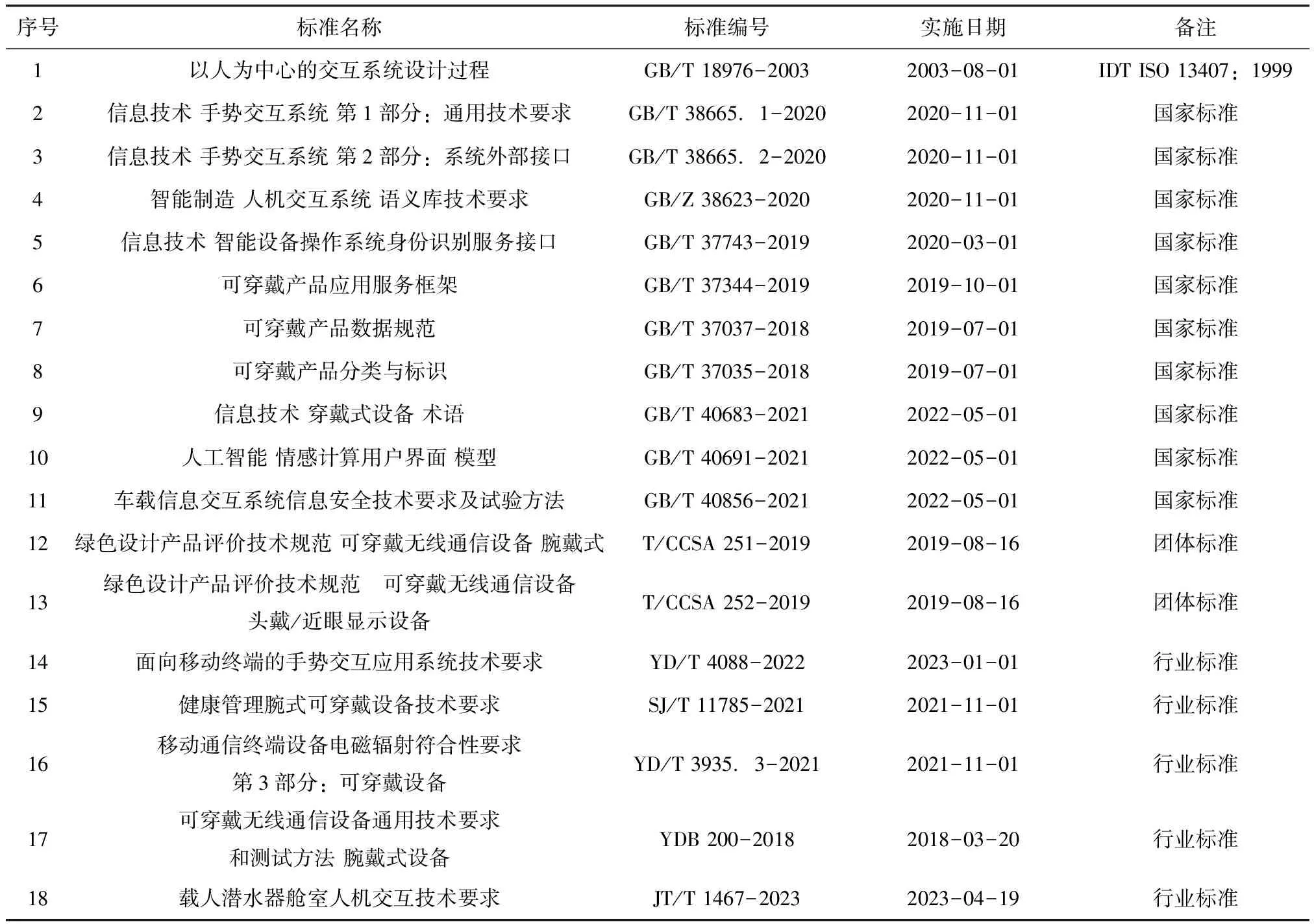

表9 人機交互現行標準文件列表

人機交互技術從界面形式來看,正在從圖形用戶界面向多通道用戶界面、混合用戶界面等更人性化的交互界面發展,未來的核心技術以感性交互為重要發展方向,同時倫理學也是給予關注的重點內容,均需要制定引導行業健康發展的標準指南和規范。

2 我國人工智能關鍵領域技術標準化存在問題

2.1 標準化工作與產業發展不匹配

從第1部分標準研究現狀可以得到,在政策引領、項目支撐、人才協同等多因素同向發力作用下,人工智能產業已形成以關鍵技術為核心、以新一代信息技術為引領、以新型智能基礎設施為關鍵支撐,各領域深度融合發展的智能科技產業,尤其在金融、醫療和安防等領域應用場景較為成熟,但是仍存在標準更新速度較慢且覆蓋范圍不夠廣泛、現行標準間協調配合度不高的問題,不能滿足關鍵領域技術快速發展的需求。

2.2 關鍵領域技術安全標準研究不足

當前,人工智能利用服務過程中的用戶數據進行優化訓練的時候可能涉及在用戶不知情情況下收集個人信息、個人隱私、商業秘密等,安全風險較為突出。人工智能模型日益龐大,開發過程越來越復雜,數據泄露風險點更多、隱蔽性更強,人工智能所使用開源庫漏洞引發數據泄露情況時有發生,同時,交互式人工智能的應用降低了數據流入模型的門檻。

在技術層面,由于深度模型算法的復雜結構是黑盒,人工智能模型天然缺乏呈現決策邏輯。由于近年來人工智能算法、模型、應用發展演化速度快,如何判斷人工智能是否具備可解釋性一直缺乏統一認知,難以形成統一判別標準。疊加現實場景中環境因素復雜多變,人工智能難以通過有限的訓練數據覆蓋應用場景的全部情況,因此可靠性也是制約人工智能關鍵領域應用廣泛落地的主要因素[13]。

2.3 與倫理、犯罪相關的標準和規范滯后

近年來,利用虛假視頻、圖像、音頻等惡意使用人工智能技術的負面事件層出不窮,更甚者進行詐騙、勒索、傳播色情暴力信息的惡意威脅。而且,模型和數據逐漸變成企業、行業甚至是國家的核心資產,通過模型竊取、成員推理等攻擊手段反向獲取模型、數據,或者利用人工標注、數據存儲等環節的安全管理漏洞套取數據均有可能造成倫理道德風險。我國現有的保護標準主要以生物特征識別和智能汽車等應用領域,在業務數據安全、安全評估規范和生成式人工智能標準亟需加快推進與發布實施文件[14]。

3 我國人工智能關鍵領域技術標準化發展建議

結合我國人工智能產業的發展趨勢和需求,最終形成標準引領人工智能產業全面規范化的新格局,對于關鍵領域技術標準化研究提出以下建議。

3.1 加強標準頂層設計和統籌制定

強化標準化頂層設計,建立關鍵領域技術標準化體系,重點支持以人工智能自然語言處理、智能語音、計算機視覺、虛擬現實/增強現實、人機交互為代表的關鍵技術、核心產品和應用迭代等標準化研究,落實國家關于人工智能的決策部署,推動人工智能技術在開源、開放的產業生態不斷自我優化,充分發揮基礎共性、倫理、安全隱私等方面標準的引領作用,指導人工智能國家標準、行業標準、團體標準等的制修訂和協調配套,形成標準引領人工智能產業全面規范化發展的新格局。

3.2 加強安全標準的相關研究

在關鍵技術安全標準研究方面,主要針對公平性、魯棒性、可解釋性、可泛化性、可復現性等技術方面展開,為可信賴人工智能應用和管理提供技術支撐,如加強人工智能算法模型的安全性和魯棒性;能應用標準之前優先考慮智能產品的安全標準,進一步深化人工智能應用安全標準工作,針對已有標準完善智能安全要求,優先針對標準化需求迫切且應用較成熟,或應用較敏感的領域進行標準研究[15]。

3.3 引導行業健康發展的標準指南和規范

為了更好地落實《數據安全法》《個人信息保護法》等法律法規,提出可以切實解決用戶輸入數據安全問題的相關標準規范,同時需要開展在數據集防護、算法模型保護、抗逆向攻擊等方面的安全技術措施指南。為了更好地提前防范安全隱患,提升人工智能產品或服務的安全水平,推動人工智能應用于行業的進一步融合發展,需要對人工智能安全評估規范標準開展相關研究。