兼顧產能與效率:數字經濟助力城市低碳發展

劉依儒

(江西財經大學,南昌 330000)

1 引言

“數字化”和“低碳發展”是中國未來發展的主旋律,數字經濟以其獨特優勢創造了一批新的產業和新的商業模式,在推動包容性經濟增長,促進產業結構升級等方面發揮著重要的作用,已成為世界經濟增長的潛力所在。在經濟高速發展的同時,全球氣候問題突出,2020 年全球平均溫度較工業化前平均溫度高出1.2 攝氏度,碳排放的快速增加所引致的溫室效應導致危害人類生存的極端天氣頻發。因此,數字經濟與城市碳排放和碳強度之間的研究對于推動我國經濟“數字化”及“低碳發展”具有深遠而重要的意義。

2 文獻回顧

與本文最直接相關的文獻即研究數字經濟發展與區域碳排放之間的關聯性,現有研究結論主要可以分為兩大類。一部分學者認為數字經濟發展能夠顯著抑制碳排放,如謝云飛[1]研究發現數字技術的進步可以通過優化能源消費結構繼而降低碳排放量。徐維祥等[2]認為數字技術對資源配置效率的優化作用是數字經濟發揮碳減排作用的主要渠道。另一部分學者認為其影響是復雜的,具有正反兩面的效應,如Li et al.[3]通過實證檢驗發現數字經濟與實體經濟的融合發展在短期會促進非綠色技術進步,擴張企業的生產規模和能源需求,進而增加碳排放。而在長期,數字經濟技術對生產活動的協調賦能作用,為推動產業轉型升級、促進綠色技術發展提供了有力的支持,繼而提高企業的能源利用效率形成節能降碳效應。

上述文獻雖然從不同的視角探索了數字經濟發展對碳排放的影響,但并未得到一致的結論,且未深入探索數字經濟發展在不同的產業集聚水平下的異質性作用。因此,本文從產業集聚的視角切入,以探索數字經濟發展對碳排放和碳強度的影響。

3 理論分析與研究假設

3.1 數字經濟、能源消費結構和能源利用效率與城市低碳發展

本文首先從政府、企業和公眾3 個層面分析數字經濟發展的碳減排效應。

從政府層面來看,一是數字技術對政府的服務和管理能力的優化作用,線上平臺有助于提高企業辦理業務的效率,同時還避免了企業多次往返于政企之間而造成的交通成本和能源損耗。二是數字技術對碳排放領域監管和治理能力的提升作用,物聯網、人工智能不僅可以幫助政府實時監測企業真實碳排放量,還可以結合碳目標和機器預測從而合理分配碳排放配額,激勵企業向低碳化轉型。

從企業層面來看,一是數據要素對傳統要素的賦能作用,極大地提高了企業的運營和生產效率,從而提高能源利用效率;二是綠色技術水平的提升,數字技術對內部治理和生產模式的改良有利于降低企業的內部成本[4],而互聯網技術有助于降低企業與外部金融資本的信息不對稱,使得企業能夠從內部和外部獲得更多的資金以用于綠色技術研發;三是綠色技術應用水準的增強,數字技術作為一種通用的技術,與綠色技術具有強烈的互補性,能夠最大化低碳技術的使用效率和減排效應。

從公眾層面來看,一是互聯網技術對“低碳意識”傳播的促進作用,有助于帶動城市居民整體踐行低碳生活;二是非正式環境規制的形成,居民可以利用互聯網技術協助政府監管企業碳排放和環境質量,迫使企業向綠色數字化轉型,優化能源消費結構和利用效率,推動城市低碳發展。

假說1:數字經濟發展能夠顯著降低城市碳排放和碳強度。

假說2:數字經濟發展能夠通過優化能源消費結構和改善能源利用效率降低城市碳排放和碳強度。

3.2 數字經濟、產業集聚與城市低碳發展

數字經濟的快速發展有力地提高當地的產業集聚水平。一是開發區政策的推廣,數字媒介加強了政府與各行各業之間的信息互通,政府可以基于產業規劃和產業鏈發展趨勢,招募與現有產業鏈相關聯的企業及其他戰略核心產業,提高當地的產業集聚水平;二是區位優勢的傳播,互聯網等數字技術降低了企業間、企業與市場間的信息不對稱[5],提高了外部企業對市場需求規模分布和現有產業集群分布的認知,放大了現有產業集聚區位等優勢對外部企業的吸引力,促進相關企業向現有產業集群集聚;三是人力資本水平的提升,數字化產業對高素質人才的虹吸效應和對傳統產業的帶動作用有助于提高人力資本水平,而高水平的人力資本具有知識溢出效應和創新溢出效應,有助于吸引周邊地區的零散企業向當地集聚,提高當地的產業集聚水平。

而產業集聚正外部性的釋放能夠有效降低各城市的碳排放和碳強度。一是勞動力市場的共享,專業化的產業集聚使得市場充沛著大量熟練勞動力,企業可以根據自身產品定位快速獲取所需的勞動力,匹配效率的提高與搜尋成本的降低使得企業能夠將更多的人力和物力投入研發之中,提高企業的生產效率從而降低碳排放。二是知識和創新的溢出,同類型企業的高度集中為競爭與合作提供了便利,激勵了企業的創新行為和模仿借鑒,從而優化產業鏈整體生產效率和能源使用效率。三是企業的產出關聯,產業集聚為中間品投入制造商提供了一個可以實現規模經濟效應的市場,不僅有助于降低中間投入品的價格,還能夠提升其質量,從而降低生產成本,提高生產效率,此外地理的臨近可以顯著降低中間投入品的運輸成本[6],進一步減少能源消耗和碳排放。四是分工效率的提升,一方面同類型企業的生產活動往往產生類似的污染物,有利于實現末端污染治理的規模效應;另一方面清潔服務的外包使得制造型企業能將更多的人力和物力用于核心產品的研發和生產環節的優化,從而降低生產環節的碳排放。

假說3:數字經濟發展能夠通過促進產業集聚降低城市碳排放和碳強度。

3.3 產能與效率的博弈

數據作為數字經濟時代的關鍵生產要素,其形成與價值的釋放與數字技術的應用水平密不可分。而在不同的產業集聚水平下,集群內企業間的關聯度、競爭合作程度以及所形成的數據的質量和完整度均具有差異性,因此在不同的產業集聚水平下,數字經濟發展對碳排放和碳強度的主導效應可能具有差異。

在產業“集聚化”形成的初期,集群內企業大部分并無關聯。集群內難以形成一定成效的競爭與合作,使得技術層面難以得到實質性的創新。寬松的生產標準和競爭的缺乏使得公眾層面的“低碳訴求”難以有效傳達。而數字技術對市場和客戶的挖掘作用與“政策租”的雙重激勵,使得企業側重于提高產能而忽視能源效率[7],進而導致能源消耗的加劇和碳排放的增加,此時數字經濟發展對碳排放的影響以產能擴張效應為主。

在產業集聚中期,產業集群呈現為制造業高度集中的趨勢。制造業的高度集中使得公眾層面的“低碳訴求”能夠通過市場需求有效傳達,同時同類型企業的高度集中使得知識溢出效應得以顯現,從而提高企業的生產和經營效率,進而提高產業鏈整體的能源使用效率。但由于產業體系未充分完善,數字經濟發展對效率提升的促進作用還局限于行業內,尚未擴散到行業間,使得數字經濟發展的效率改善作用與數字經濟發展的產能擴張效應相互制約。

在產業集聚后期,此時產業集群形成了以知識密集型產業和生產性服務業為主的高度集中的格局。數字經濟的碳減排效應進一步加強。一方面,高端服務業所產生的數據的質量更完善,且高數字人才的集聚更有利于數據要素價值的釋放;另一方面,數字技術模糊了企業之間的邊界,使得企業面臨跨行業的替代式競爭和顛覆式創新[8],迫使企業緊跟用戶低碳價值理念,推動集群整體向綠色低碳化轉型。此外,集聚水平的提高豐富了數字技術的應用場景,使得數字經濟發展的效率改善效應占據主導地位,從而兼顧產能與效率,抑制各城市的碳排放和碳強度。

假說4:隨著產業集聚水平的不斷提高,數字經濟發展對碳排放和碳強度的影響呈現為先揚后抑的非線性特征。

4 研究設計

4.1 變量選取

被解釋變量:城市低碳發展水平,采用城市碳排放和碳強度作為衡量標準,二者均以對數形式表示(lnco2、lncogdp)。

核心解釋變量:數字經濟(dig),參考趙濤等[9]的研究,本文使用熵值法從數字基礎設施、數字產業發展和數字經濟創新發展3 個維度5 個指標測度地級市數字經濟發展指數。

中介變量:產業集聚水平,參考胡志強等[10]的做法,以相對工業密度度量各城市工業集聚水平。

控制變量:經濟發展水平、經濟集聚水平、產業結構、政府科技支持、金融發展、清潔能源供給等。上述主要變量定義及來源如表1 所示。

表1 主要變量定義及數據來源

4.2 模型建立

4.2.1 基準回歸模型

式中,Yit為本文的被解釋變量,代表地級市i 第t 年的碳排放或碳強度;digit是核心解釋變量,代表地級市i 第t 年的數字經濟水平;Xkit代表一系列控制變量;ui和vt分別為城市和年份固定效應;εit為隨機擾動項。

4.2.2 中介效應模型

式中,Mit為城市產業集聚水平,表示能源消費結構、能源利用效率和城市產業集聚水平。

4.2.3 門限回歸模型

式中,θi為門限值,當I()的條件被滿足時,I=1,否則為0。

4.3 數據說明

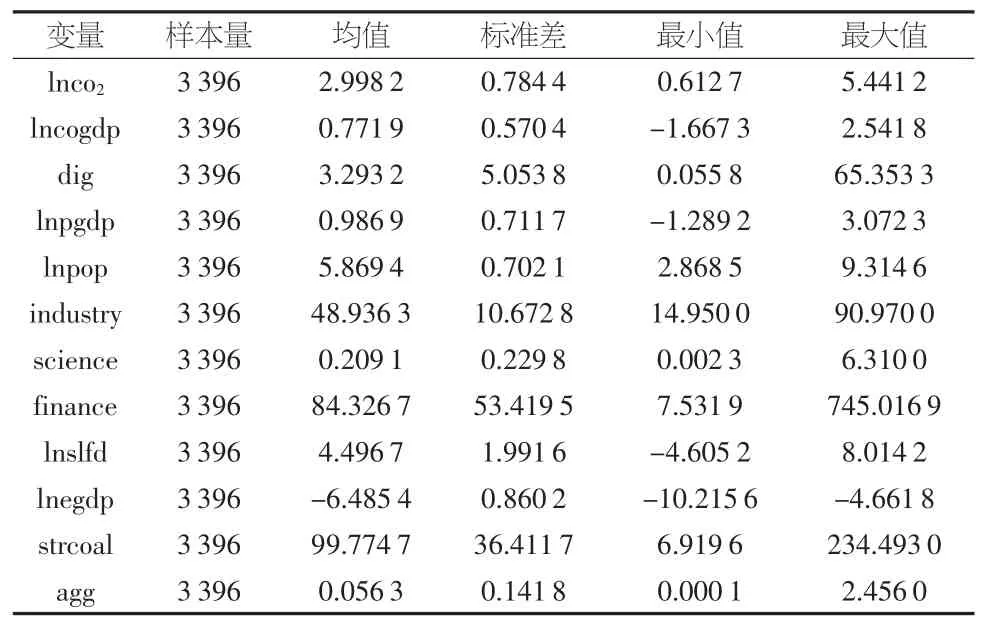

本文所使用的城市層面的碳排放數據來源于中國碳排放核算數據庫。其他城市層面的數據主要來自《中國城市統計年鑒》《中國能源統計年鑒》、EPS 數據庫,表2 為各變量的描述性統計。具體來看,兩個被解釋變量的最大值和最小值分別為5.441 2、2.541 8 和0.612 7、-1.667 3,標準差分別為0.784 4 和0.570 4,核心解釋變量的最大值、最小值和標準差分別為65.353 3、0.055 8 和5.053 8,說明不同城市之間的碳排放、碳強度和數字經濟發展水平具有較大的差異。其余各變量也均具有一定程度上的差異性。

表2 各變量描述性統計

5 實證分析

5.1 基準估計

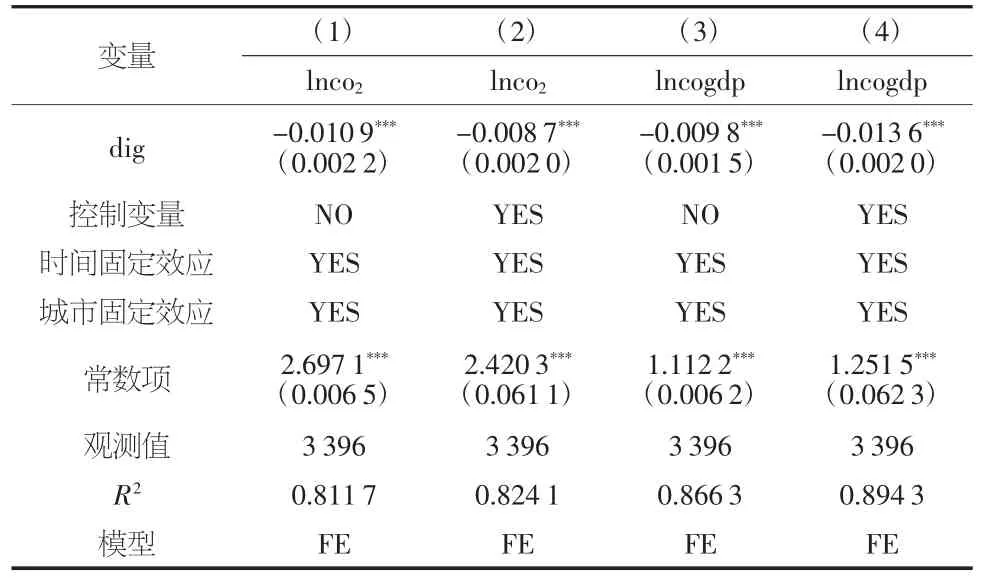

表3 報告了基準回歸結果,所有列中dig 系數均顯著為負,說明數字經濟發展能夠有效降低碳排放和碳強度,假說1得以驗證。從系數對比來看,第(2)列中數字經濟對碳排放的回歸系數相對于第(1)列由-0.010 9 上升至-0.008 7,第(4)列中數字經濟對碳強度的回歸系數相對于第(3)列由-0.009 8下降至-0.013 6,說明若忽略這些控制變量會高估數字經濟發展對碳排放的影響,低估數字經濟發展對碳強度的影響。

表3 基準回歸結果

5.2 穩健性檢驗

5.2.1 替換被解釋變量

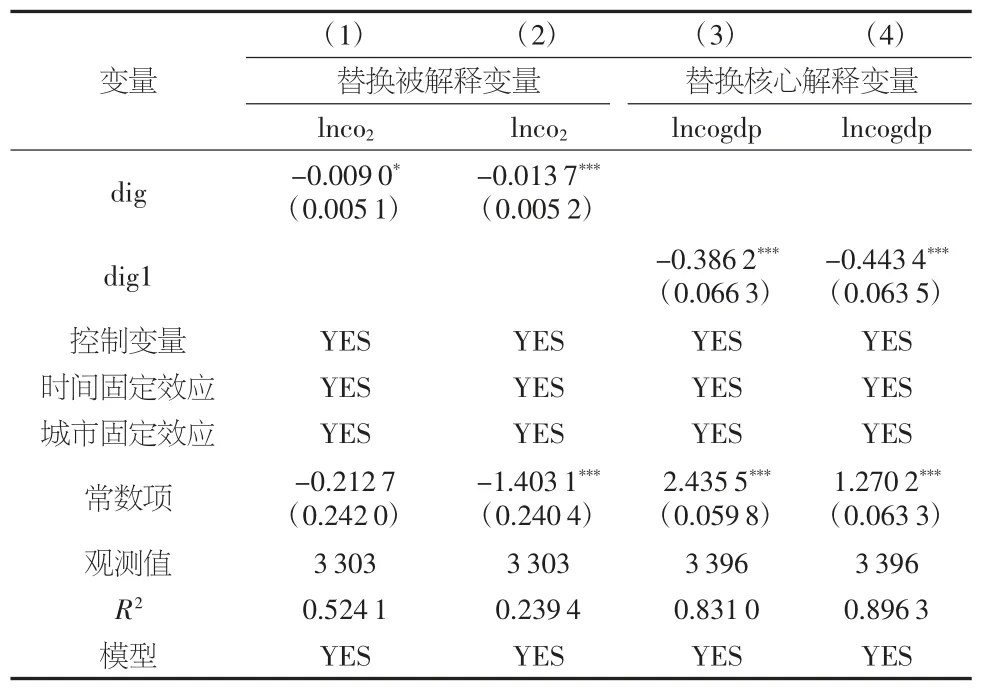

本文借鑒韓峰和謝銳[11]做法,基于各城市人工煤氣和天然氣用量、液化石油氣用量和工業用電量,以排放因子法重新測度各城市的碳排放和碳強度。回歸結果如表4 列(1)和列(2)所示,可以看出數字經濟的回歸系數均顯著為負,說明數字經濟發展能夠降低城市的碳排放和碳強度,與基準回歸結果保持一致。

表4 穩健性檢驗

5.2.2 替換核心解釋變量

借鑒楊慧梅和江璐[12]的做法、從數字產業化和產業數字化兩方面共31 個細分指標測度各省數字經濟發展水平,測算出的數字經濟發展水平以dig1 表示,回歸結果如表4 列(3)和列(4)所示,其中dig1 系數均顯著為負,與基準回歸保持一致。

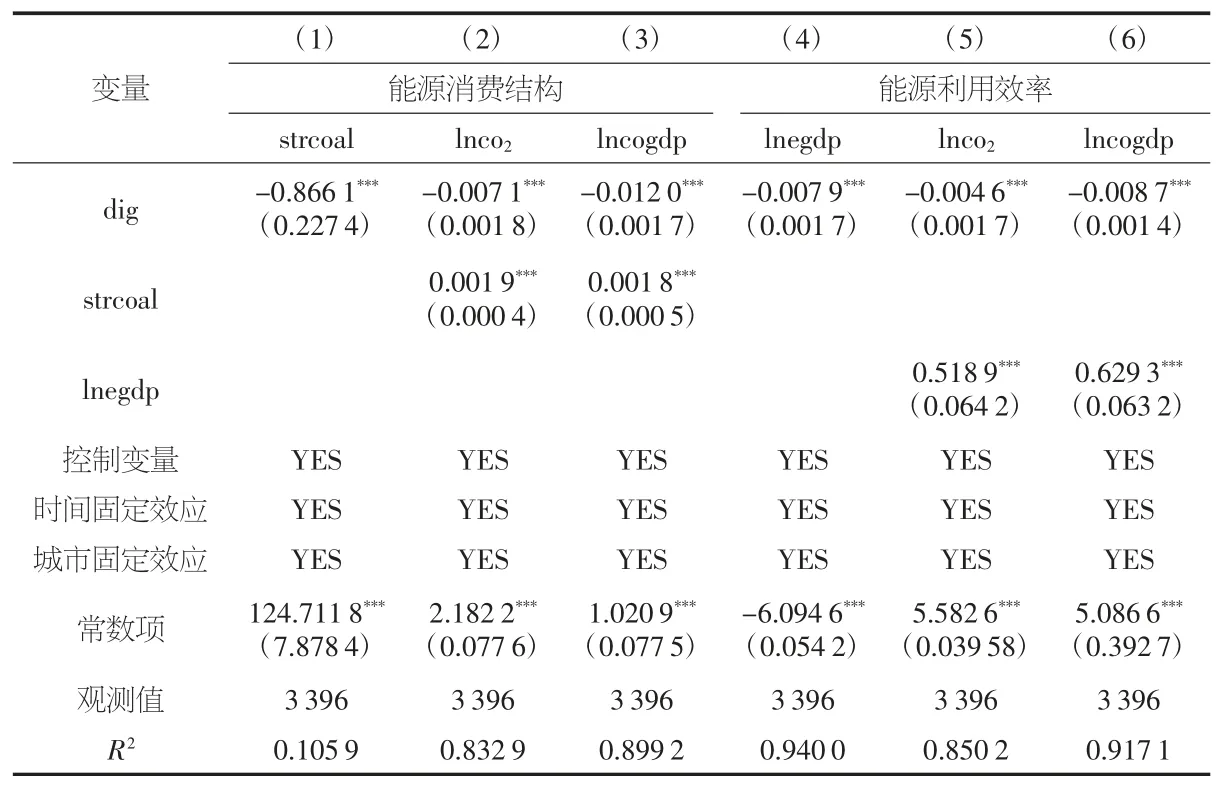

5.3 中介機制檢驗

表5 匯報了以能源消費結構和能源利用效率作為中介變量的回歸結果,從列(1)和列(4)來看,數字經濟發展對能源消費結構和能源利用效率具有顯著的抑制作用,結合列(2)、列(3)、列(5)和列(6)來看,數字經濟發展能夠通過優化能源消費結構,改善能源利用效率從而降低碳排放和碳強度,假說2 得以驗證。

表5 中介機制檢驗——能源消費結構與能源利用效率

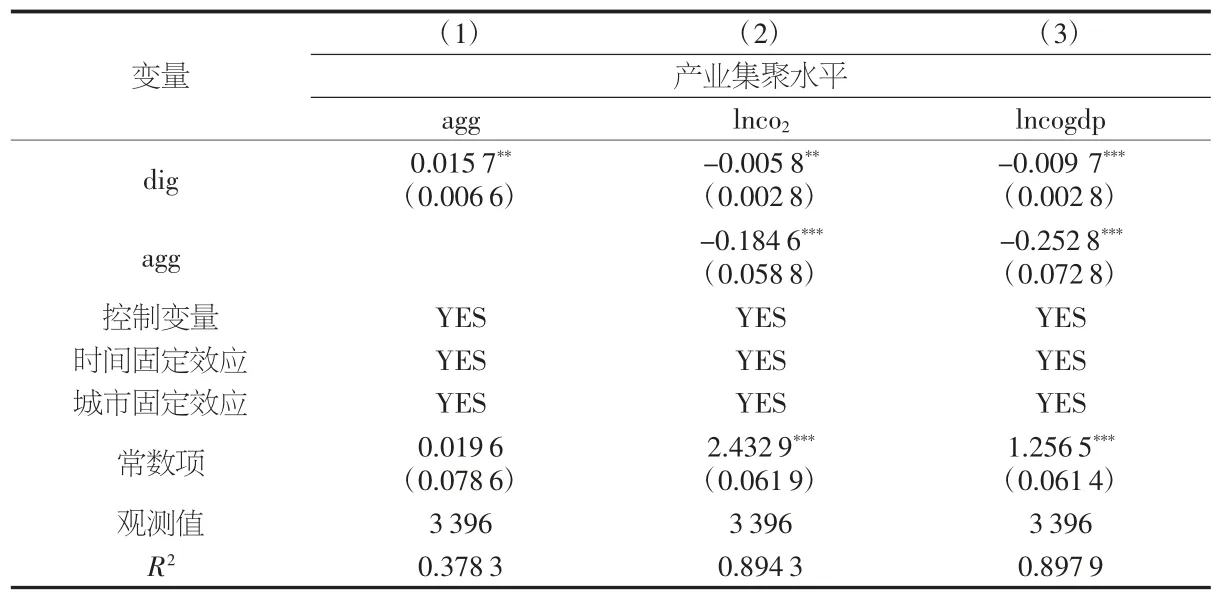

表6 匯報了以產業集聚水平作為中介變量的回歸結果,回歸結果顯示數字經濟發展能夠通過提高產業集聚水平繼而降低碳排放和碳強度,假說3 得以驗證。

表6 中介機制檢驗——產業集聚水平

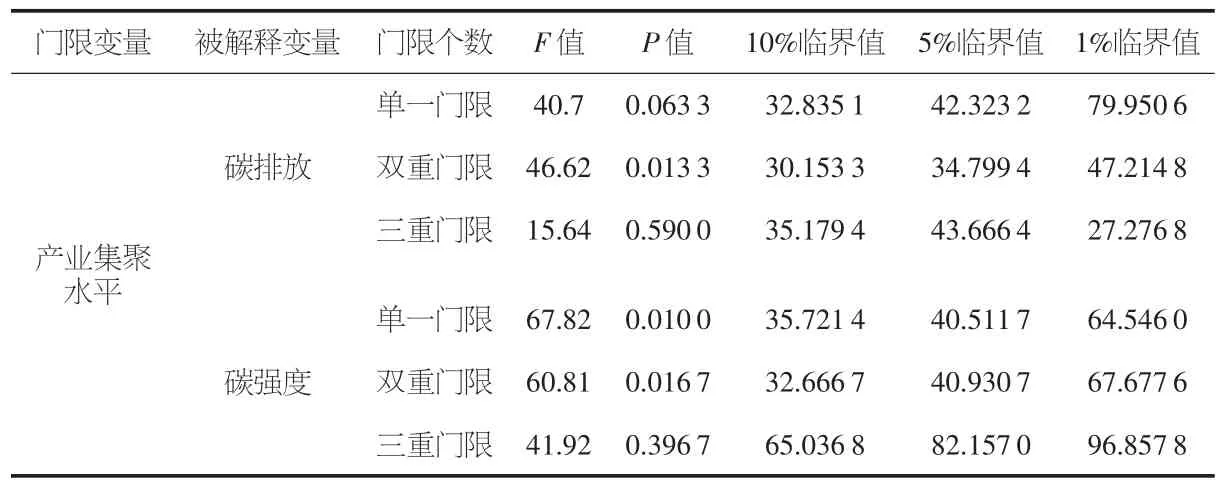

5.4 門限回歸分析

表7 匯報了門限存在性檢驗結果,結果表明無論是以碳排放還是以碳強度作為被解釋變量的總檢驗中,產業集聚門限變量均顯著通過雙重門限檢驗,但都未通過三重門限檢驗,故在此基礎上設定雙重門限的回歸模型。

表7 門限存在性檢驗

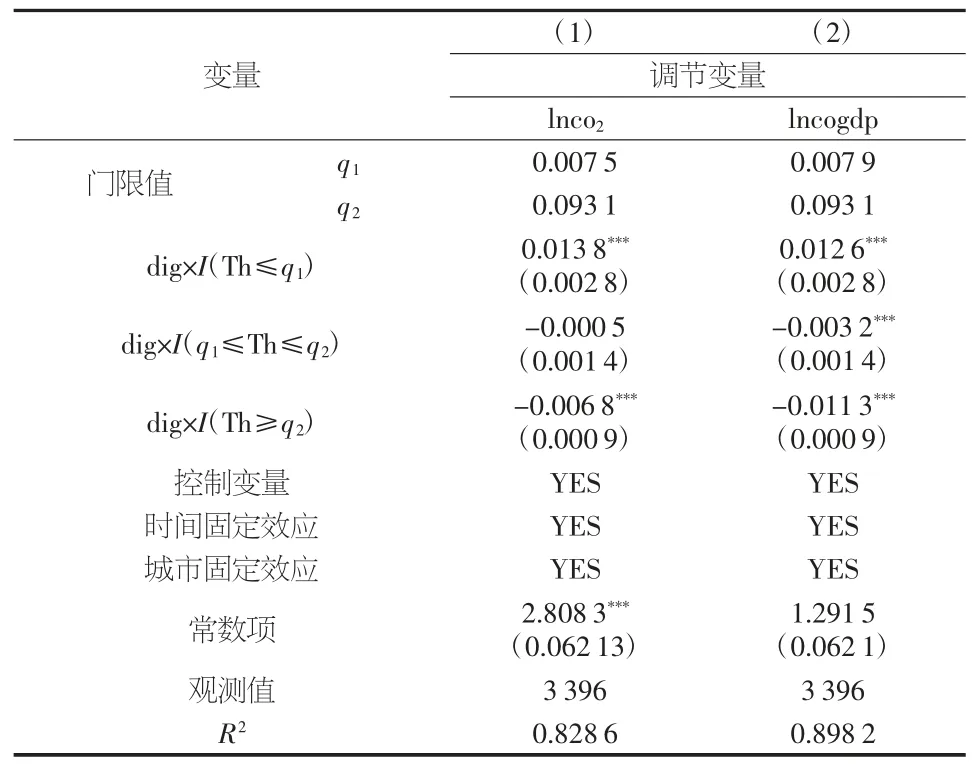

表8 報告了門檻回歸結果,第(1)列和第(2)列則分別為以碳排放和碳強度作為被解釋變量的雙重門限回歸結果。第(1)列表明,隨著產業集聚水平的提高,數字經濟發展對碳排放具有先揚后抑的非線性特征。第(2)列則表明,隨著產業集聚水平的提高,數字經濟發展對碳強度的影響由促進轉為抑制,并逐步加強其碳減排效應。結合第(1)列和第(2)列可以看出,隨著產業集聚水平的提高數字經濟發展的碳減排效應逐步釋放,從產能擴張效應主導逐步轉化為效率改善效應主導。故隨著產業集聚水平的提高,數字經濟發展對碳排放和碳強度的影響呈現為先揚后抑的非線性特征,從而兼顧產能與效率,假說4 得以驗證。

表8 門限回歸結果

6 結論與政策建議

本文基于2006-2017 年中國城市層面數據,運用固定效應模型、中介效應模型和面板門限模型,深入探討了數字經濟發展對城市碳排放和碳強度的影響、渠道以及異質性作用的成因。

主要結論如下:①數字經濟發展對城市碳排放和碳強度均有顯著的抑制作用;②數字經濟發展能夠通過優化能源消費結構、改善能源利用效率以及促進產業集聚降低城市碳排放和碳強度;③隨著產業集聚水平的提升,數字經濟發展對碳排放的影響逐步由產能擴張效應主導轉化為效率改善效應主導,從而兼顧產能與效率,對碳排放和碳強度呈現為先揚后抑的非線性特征。

結合研究結論,本文提出以下政策建議:①深入推進數字中國建設,最大限度地釋放數字經濟的節能降碳效應;②激勵各企業優化能源消費結構,改善能源的使用效率,同時通過資金和人力扶持提高當地產業集聚水平,增強傳導路徑,深化數字經濟發展的節能降碳效應;③加快完善產業集聚布局,且要注意數字經濟與產業集聚的協調發展,督促企業在提高產能的同時牢抓效率。