基于PSR 模型的水庫移民集鎮安置區土地集約利用評價研究

周可心,陳紹軍,梁 兵,王 旭

(1. 河海大學理學院,江蘇 南京 211100; 2. 河海大學公共管理學院,江蘇 南京 211100)

0 引 言

新中國成立以來,修建了各類水利水電樞紐9萬余座,這些水利水電樞紐在防洪、抗旱、發電、蓄水等方面發揮重要作用的同時,也產生了約2 486 萬水庫移民[1]。移民安置問題關乎工程能否順利進行,其生產安置重點在于如何解決移民的土地問題[2]。而隨著我國社會經濟的飛速發展,導致當今增量土地受限嚴重,人地矛盾日益突出,有限土地供給成為制約地區社會經濟發展的主要障礙之一[3],人們逐漸意識現有土地挖潛的重要性。黨的二十大報告指出深化供給側結構性改革,其中一個重要內涵就是需進行要素的組合或配置方式的改變,使得加工設備資本、土地資源資本和人力資本等能夠形成合理的結構體系。因此,面對現今錯綜復雜的宏觀經濟形勢,推進安置區土地利用高質量的集約發展,從而實現移民經濟生活的快速恢復以及土地資源的高效利用,是保障移民生存發展權益重要所在。

近年來土地集約利用研究越來越受到學者的重視,對不同尺度土地集約利用進行評價[4,5],研究成果眾多,城市和農村地區的土地集約利用評價方法現也已日趨成熟[6-10]。然而,對于集鎮的土地集約利用的研究卻相對匱乏,集鎮受城市與鄉村的雙向輻射,人地矛盾復雜尖銳[11]。集鎮是介于城市與鄉村之間的一種過渡型居民點,人口密度介于城市與鄉村之間,屬于城市與農村的中間區域,也是農業土地利用向城市土地利用過渡的中間地帶。城市和農村的土地集約利用狀況雖受多方面因素影響,但表現一般較為穩定;而集鎮中城市性因素和鄉村性因素在此交匯碰撞,使得這一特殊地區土地集約利用狀況具有不同于城市與鄉村的土地利用特點[12]。水庫移民集鎮安置區土地集約利用現狀究竟如何?土地利用發展是否協調?哪些因素阻礙土地集約利用水平的提高?等一系列問題需進一步探索,以保障水庫移民的生產生活水平得以有效恢復,維護水庫移民的合法權益。基于此,本研究通過篩選相關指標對集鎮安置區土地集約利用度進行測度,科學有效地提出集鎮安置區土地集約利用建議,這在當前高質量發展的時代背景下,對于推動集鎮安置區整合優質土地資源、優化經濟布局,進而重構土地利用現狀,具有重要的理論價值和現實意義。

由于不同學者對土地集約利用的本質和內涵上存在認知差異,在評價指標選用以及模型構建上尚未形成統一的理論基礎和分析方法體系[11-15]。基于此,本研究基于世界銀行貸款項目—浯溪口水利樞紐工程項目,以W 水庫Z 新集鎮移民安置區為研究對象,選取應用廣泛的PSR模型,構建Z新集鎮土地集約利用評價模型,同時引入障礙因子分析法,探究影響集鎮安置區土地集約利用的主要障礙。多種數據分析工具對集鎮安置區土地集約利用進行全方面分析與探討,以期為集鎮高質量集約化發展提供思路。

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區域

W 水利樞紐工程是昌江干流中游的一座控制性工程,壩址位于景德鎮市浮梁縣蛟潭鎮境內,本工程以防洪為主,同時兼有供水和發電的功能,該項目共涉及移民安置區31 個。Z 新集鎮安置區是其中規模最大、人口最多,也是僅有的以城集鎮形式安置的移民安置區。Z 新集鎮所在的Z 鎮位于浮梁縣境東北部,東連興田鄉、鵝湖鎮,南接臧灣鄉,西靠蛟潭鎮,北鄰經公橋鎮、江村鄉,距浮梁縣城40 km。Z 新集鎮安置區則在整個Z 鎮行政區域范圍內進行后靠安置,是整個集鎮搬遷的移民安置區。Z 新集鎮工程建設內容主要包括集鎮住宅房屋建設,建設面積共計70 248.34 m2,累計共計約382 戶;公共設施建設包括18 家機關事業單位、80 多家店鋪、1 座基督教堂和3 座祠堂,還包括道路、廣場等其他公共設施的建設等。

1.2 數據來源

本研究所涉及的有關Z 新集鎮安置區的社會經濟發展、土地利用現狀和基礎建設現狀等真實值相關數據,主要來源于:W 水庫樞紐工程項目指揮部、Z 新集鎮居民委員會和本調查小組對W 水庫樞紐工程項目Z 新集鎮安置區進行的現場調研數據。指標理想值主要來源于以下3 個部分:①國家頒布關于鎮規劃建設的文件,主要包括《村鎮規劃標準》(GB50188-93)以及《鎮規劃標準》(GB50188-2007);②《W 縣Z 新集鎮控制性詳細規劃》和《W 水利樞紐工程移民安置規劃》;③國內學者關于區域用地集約利用評價相關文獻關于指標理想值界定的研究成果。

1.3 研究方法

1.3.1 PSR模型

PSR 模型包含3 個子系統,其中P 代表壓力(pressure)子系統,即土地受到的外部壓力;S 代表狀態(state)子系統,即土地及資源的狀況;R 代表響應(response)子系統,即為改善土地資源和環境質量而采取的響應政策或管理措施。該模型是由經濟合作與發展組織(OECD)和聯合國環境規劃署(UNWP)提出,用以評價人類活動對生態環境影響的一種數據分析模型[16],可以有效揭示地區社會經濟活動中的人地關系。

本文選用PSR 模型,從壓力、狀態、響應3 個層面去解析影響W 水庫移民Z 新集鎮安置區土地集約利用的核心因素。其中,壓力主要描述人類活動對土地資源施加的直接壓力和間接干擾,Z 新集鎮安置區土地利用承受的壓力來自大量移民安置所需住房和配套基礎設施建設;狀態主要描述由于人類活動導致的土地集約利用變化,Z 新集鎮安置區的土地狀態由大批移民匯入帶來的綜合效益以及地區現有土地資源利用情況、開發狀態等組成;響應主要描述社會為提高土地集約利用而做出的努力,Z 新集鎮安置區相關部門制定的各類相關政策和實施的各種管控措施的總和。梳理發現,政策“響應”之后的變化通過土地的“狀態”得以體現,而土地“狀態”又將導致土地“壓力”的產生,如此循環往復形成一個開放式、螺旋式的“壓力—狀態—響應”系統,不斷提升安置區土地集約利用程度。

本文基于壓力、狀態、響應3個子系統構建了土地集約利用綜合評價PSR模型,計算公式如下:

式中:W為土地集約利用綜合值;Sp為壓力子系統權重;Ss為狀態子系統權重;Sr為響應子系統權重;n為壓力子系統的指標個數;m為狀態子系統的指標個數;l為響應子系統的指標個數。

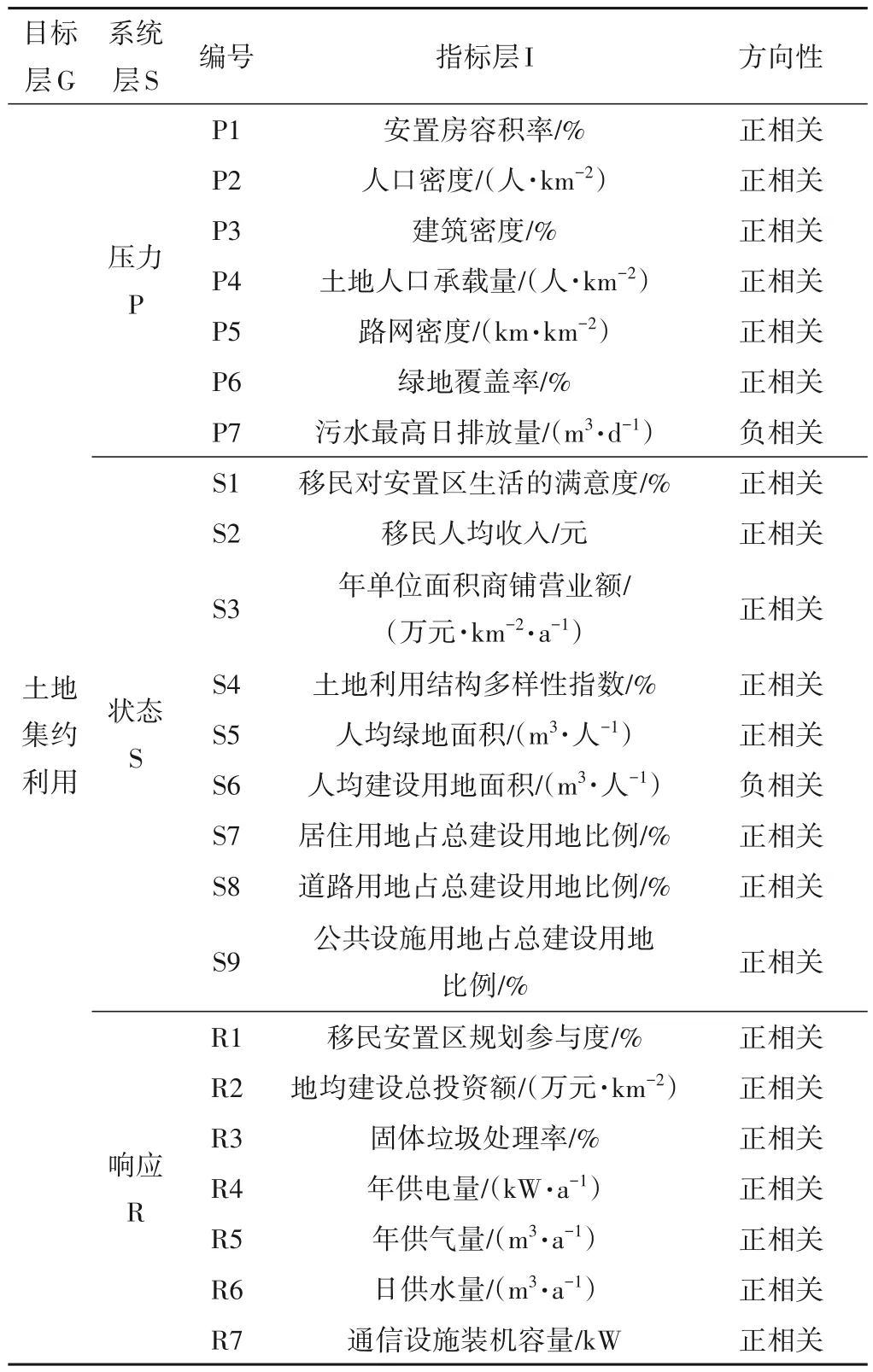

(1)指標篩選。本文結合水庫移民安置土地特點以及集鎮安置區特殊的地理因素,以提高土地集約利用水平為目標,經查閱文獻和咨詢專家,從壓力、狀態和響應3 個層面,最終選取可衡量、可獲得、有代表性26個指標,作為Z 新集鎮土地集約利用評價指標。構建起W 水庫移民Z 集鎮安置區土地集約利用的PSR 評價指標體系,包括壓力、狀態和響應3 個子系統,對安置土地集約利用水平進行綜合評價。其中,壓力指標用來衡量安置區土地集約利用造成的壓力,如人口密度、安置房容積率等7個指標;狀態指標用來衡量當前土地利用的狀態和變化,如單位面積商鋪營業額、移民人均收入等9個指標;響應指標用來衡量相關政策和措施的實施狀況,如移民安置區規劃參與度、地均建設總投資額等7個指標。具體指標如表1所示。

表1 Z集鎮安置區土地集約利用指標Tab.1 Intensive land use indicators in the resettlement area of town Z

(2)權重計算。以該項目中多位專家的意見和現有關于集鎮土地集約利用研究為參考,在上述評價指標標準化的基礎上,采用層次分析法(AHP)從層次結構模型的第2層開始,對于從屬于(或影響)上一層每個指標的同一層指標,構造判斷矩陣直到最下層,并使用公式(2)對其進行一致性檢驗,得到權重值W[17,18]。一致性檢驗CI:

式中:λmax為判斷矩陣的最大特征值;n為矩陣階數[15]。

當CR≤0.1 時,表明該判斷矩陣通過一致性檢驗;而CR>0.1 時,表明該判斷矩陣偏離程度過大,不通過一致性檢驗,需重新調整其相對重要值直至結果通過檢驗。根據公式(3)計算一致性比值CR,進行進一步判斷:

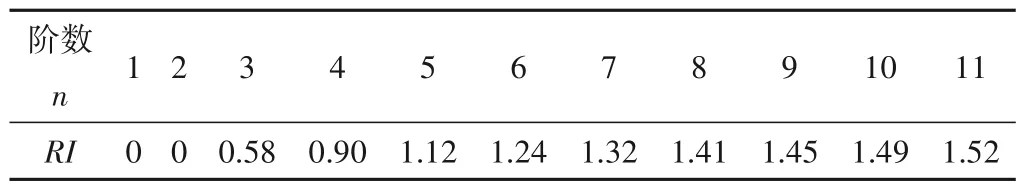

式中:CI為一致性檢驗指數;RI為多階平均隨機一致性指數。其中,RI值可查表2獲得。

表2 AHP 法中不同階數對應的RI數值Tab.2 RI values corresponding to different orders in the AHP method

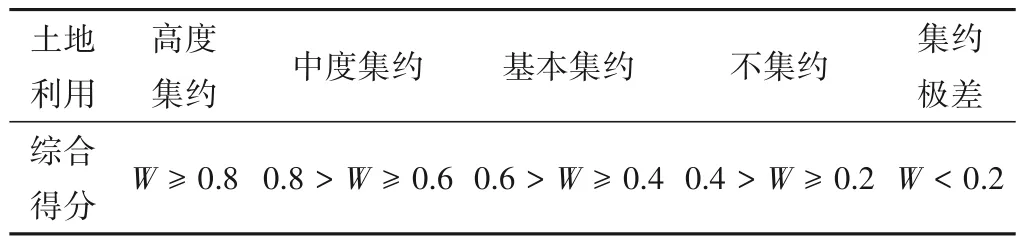

(3)綜合得分值。按照公式(1)可以得到土地集約利用綜合得分,進一步參照現有城鎮地區土地問題研究以及相關集約用地規程,確定Z新集鎮安置區土地利用集約度分級結果,如表3所示。

表3 土地利用集約度等級劃分Tab.3 Classification of land use intensity

1.3.2 系統協調度

PSR 模型“壓力—狀態—響應”3 個子系統中,任何一個系統的變化都會造成其他系統做出相應的變化,也都會引起土地集約利用度的綜合評價結果的變化,彼此之間相互影響、共同作用,是一個有機統一的整體。從這個角度上說,衡量Z新集鎮安置區土地集約利用評價不能只看PSR 模型綜合得分的高低,還應關注3 個子系統彼此間協調的程度。基于此,本文借鑒現有學者的研究,采用協調度函數測算“壓力—狀態—響應”3 個子系統之間的協調程度,計算公式如下:

式中:U為系統協調度;P為壓力系統評價綜合值;S為狀態系統評價綜合值;R為響應系統評價綜合值。若子系統評價值越接近,系統協調度U越接近即子系統間的協調度越高,說明地區土地壓力、狀態以及政府的響應政策協調發展;反之,則認為不協調發展。

1.3.3 障礙因子分析

為提高Z 新集鎮土地集約利用水平,有必要從眾多土地集約利用的評價指標中找出阻礙地區土地集約水平的主要障礙因子,由下述公式可計算出障礙因子。因子貢獻度Ci,表示單項指標對綜合評價結果的影響程度:

式中:Wi代表系第i個指標權重;S表示第i個指標對應的系統層權重。指標偏離度Di,表示單項指標與土地集約利用評價結果之間的偏差:

式中:Yi代表第i個指標數據標準化后的數值。指標障礙度hi,表示單項指標對土地集約利用影響程度:

子系統障礙度Hi,表示子系統對土地集約利用影響程度:

2 結果分析

2.1 PSR模型綜合評價結果

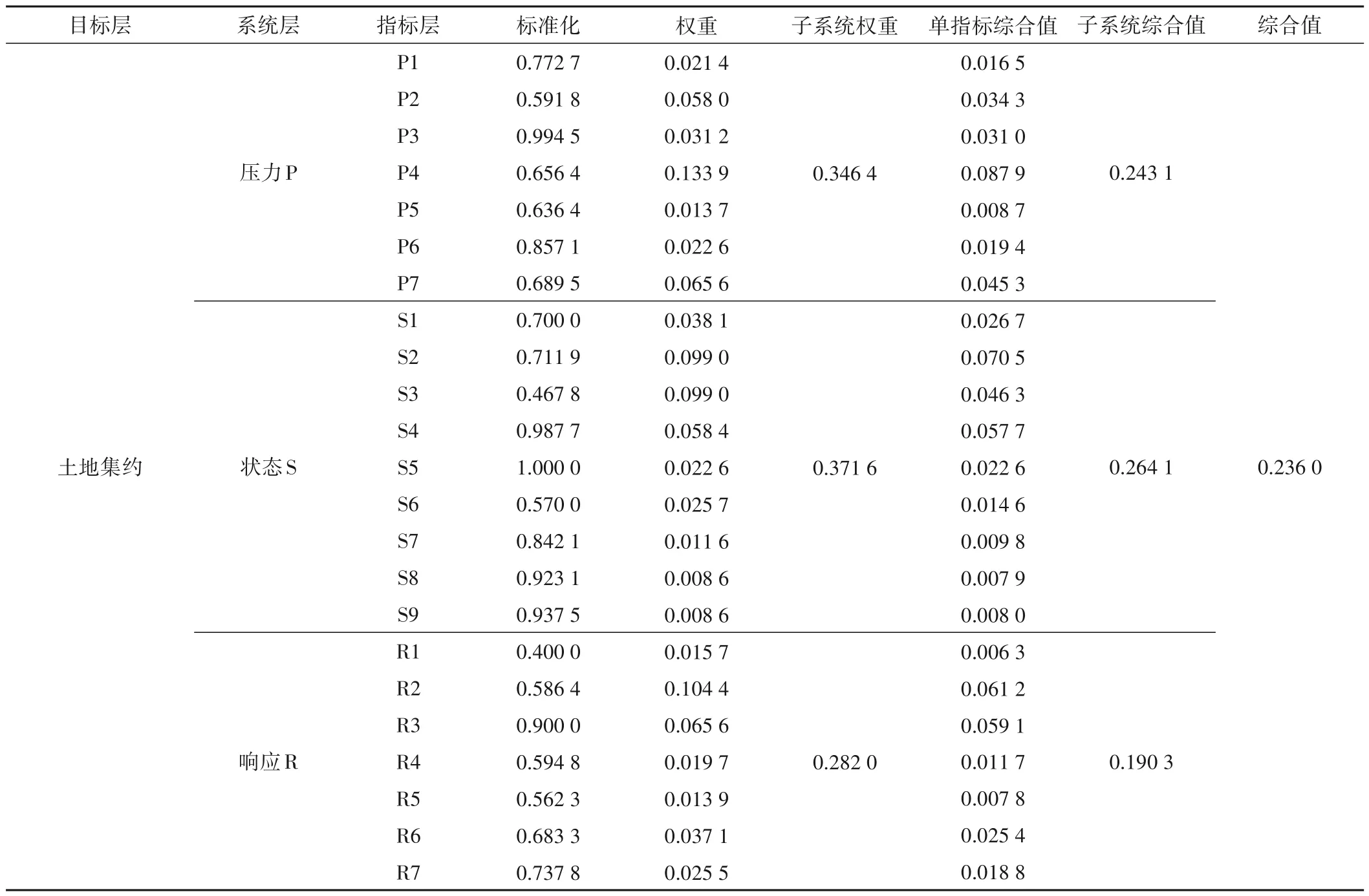

使用專家打分法,經過計算得到系統層及指標層權重。其對應的系統層判斷矩陣CR=0.059 6,CR≤0.1,通過一致性檢驗;3 個指標層判斷矩陣的CR值分別是CR1= 0.060 1,CR2=0.041 0,CR3= 0.075 5,CR≤0.1,均通過一致性檢驗。再利用公式(5)代入數據可得Z 集鎮土地集約利用綜合值。具體見表4。

表4 土地集約利用評價指標權重及綜合值Tab.4 Weights and Comprehensive Values of Land Intensive Use Evaluation Indicators

結果顯示:Z 新集鎮移民安置區土地集約綜合得分為0.236,介于0.2 和0.4 之間。查表2 可得土地利用不集約,屬于粗放型用地模式,土地低效利用現象較為嚴重。其中,壓力子系統綜合評價得分為0.243;狀態子系統得分為0.264,響應子系統得分為0.190;由此可得,現狀得分值最高,對于綜合評價影響也最大。綜上所述,壓力—狀態—響應3 個子系統對于集鎮土地集約利用綜合評價之間存在差異性影響;同時任何一個系統的變化都將引起其他系統做出相應的變化,最終影響土地集約利用度的綜合評價結果。然而,3 個子系統之間相互協調度如何?還需要進一步驗證。

2.2 協調度結果分析

由表4 可得壓力、狀態、響應3 個子系統綜合值,將其代入系統協調度函數公式(4)。測算出PSR 模型中3 個子系統之間的協調度數值為1.717,數值接近1.73。表明,Z 城集鎮安置區土地集約PSR 評價模型中的3 個子系統協同作用良好,即安置區土地集約利用的壓力、狀態以及政府的響應政策共同作用、協調發展。

2.3 障礙因子分析

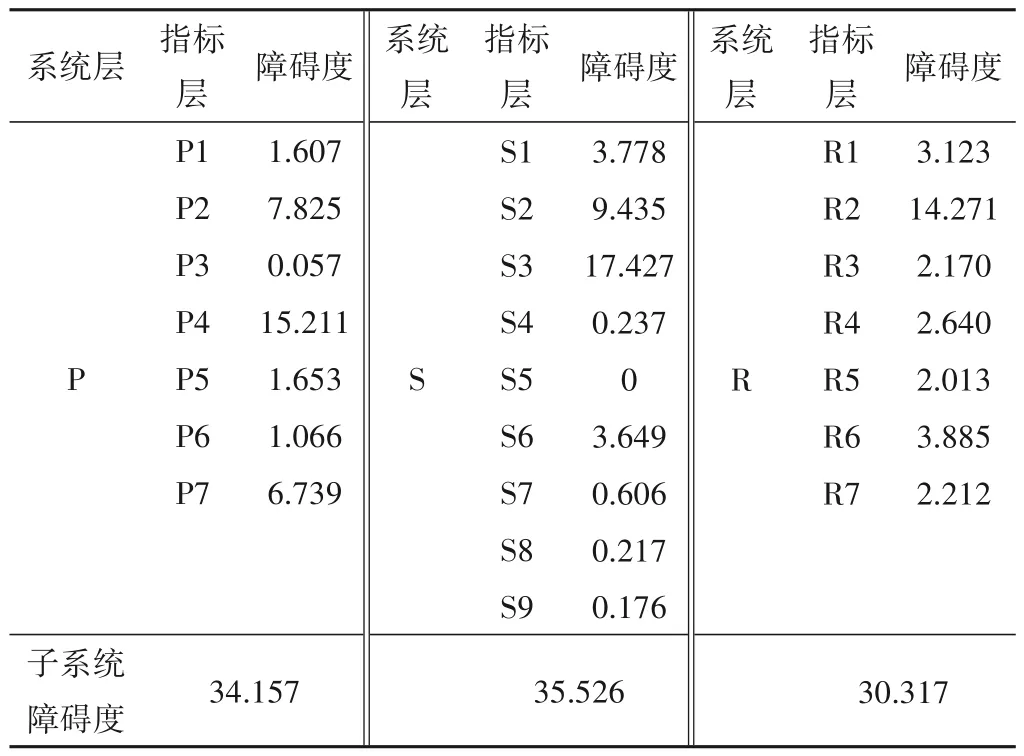

通過上述計算得到Z 新集鎮土地集約利用綜合得分,為進一步促進Z 新集鎮移民安置區土地集約利用水平,本文進行障礙因子分析,具體診斷結果見表5。數據表明:安置區土地狀態子系統障礙度相對較高,土地響應子系統障礙度最低,現有土地利用情況是阻礙安置區土地集約利用水平提高的主要原因之一。可見,要提升安置區土地集約利用水平,需要從土地狀態系統入手,同時注意土地狀態的變化對土地壓力系統和響應系統產生的影響。綜上所述,安置區土地集約利用壓力—狀態—響應系統層障礙因子既存在共性規律也顯示出一定差異性。然而子系統中存在多項具體的評價指標,究竟是哪些評價指標影響集鎮安置區土地集約利用水平?還需對其指標層障礙因子做進一步分析。

表5 障礙因子分析結果Tab.5 Obstacle factor analysis results

從指標層來看,S3 單位面積商鋪營業額障礙度高達17.427%,所占比重最大,其次為P4 土地人口承載量障礙度為15.211%、R2 地均建設總投資額障礙度為14.271%和S2 移民人均收入障礙度為9.435%。四項指標障礙度總和達到56.344%,占總障礙度分值的一半以上,由此判斷其為集鎮安置區土地集約利用水平的主要阻礙指標。想要促進集鎮安置區土地集約利用水平,需從安置區商鋪經營、土地人口承載力、建設投資額和促進移民收入等方面入手。

3 結論和建議

研究基于構建PSR 模型對水庫移民集鎮安置區的土地集約利用進行了評價,評價結果顯示:Z新集鎮移民安置區土地集約綜合得分為0.236,介于0.2 和0.4 之間,屬于粗放型用地模式,土地低效利用現象較為嚴重。其中,P壓力子系統綜合評價得分為0.243、S 狀態子系統得分為0.264、R 響應子系統得分為0.190。S 現狀得分值最高,對于PSR 綜合評價影響也最大。由此研究發現,P 壓力—S 狀態—R 響應3 個子系統對于集鎮土地集約利用綜合評價的影響存在差異。同時任何一個系統的變化都將引起其他系統做出相應的變化,最終影響土地集約利用度的綜合評價結果。模型在研究區的評價實踐中是成功的,評價結果能較好地反映研究區土地集約利用狀況及其演變,也能較好的表現出研究區各子系統之間相互作用的關系。

進一步經過系統協調度計算得出:PSR 三個子系統協調度值為1.717,表明P土地壓力子系統、S狀態子系統以及R政府響應政策子系統之間屬于協調發展。最后,通過障礙因子分析得出:單位面積商鋪營業額、土地人口承載量、地均建設總投資額和移民人均收入這四項指標是阻礙集鎮安置區土地集約利用水平提高的主要因素。

通過上述幾項數據分析工具評價結果集中反映出:Z 新集鎮水庫移民安置區,大量移民的匯入與集鎮原住民交織在一起, 由此誘發和暴露出安置區諸多土地問題和矛盾。Z 集鎮移民安置區現有規劃和發展模式較為不合理,區域土地利用過分依賴土地資源和資產投資,存在一定程度的粗放利用。基于此,本研究對于水庫移民集鎮安置區土地集約利用提出以下3點建議。

(1)加大招商引資力度,提高移民商鋪單位面積營業額[21]。以商業發展來統籌引領安置區經濟發展,最優化有限土地利用的綜合效益。安置區政府和有關部門需高度重視土地集約利用,在移民商鋪周邊規劃建設現代化園區,加大招商引資力度,吸引一批優質企業入住園區,圍繞商鋪帶動規模經濟效應,提高移民商鋪單位面積營業額,進而促進地區經濟增長。

(2)完善安置區基礎設施建設,提升土地人口承載力[22]。基礎設施建設水平對于土地人口承載力有者重要影響,隨著經濟社會的發展,人們對于基礎設施建水平的要求越來越高,很多安置區的基礎設施建設都是根據老標準進行建設的,很多年過去了,很對基礎設施出現了老化、毀壞等問題,當地政府應該重視此問題,利用后扶資金對安置區的基礎設施進行完善,通過不斷提升基礎設施規模、密度以及建設水平,來提升安置區人口承載力[23]。

(3)加大后扶資金扶持力度,提高地均投資額[24]。充分考慮國土空間規劃與產業規劃的銜接機制,利用后扶資金進行產業扶持,發展二三產業,增加地均投資額實現產業集聚發展,吸納當地移民就業,增加移民收入。從而提高土地集約利用效率。