基于路面技術(shù)性能約束的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)決策優(yōu)化

張雄剛

(中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司, 上海 200135)

0 引 言

近年來(lái),上海市積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè),在提升農(nóng)村公路列養(yǎng)率和總體技術(shù)水平等方面取得了顯著成績(jī)。上海市交通委員會(huì)于2018年下發(fā)了《上海市“四好農(nóng)村路”建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》,之后陸續(xù)出臺(tái)了市級(jí)資金補(bǔ)貼政策、路長(zhǎng)制和示范路創(chuàng)建指導(dǎo)意見(jiàn),制定了提檔升級(jí)建設(shè)與養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等[1]。根據(jù)上海市《關(guān)于推進(jìn)本市“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)(2023—2027)》[2],要全過(guò)程加強(qiáng)農(nóng)村公路數(shù)字賦能治理,提升決策科學(xué)化水平,充分挖掘各類(lèi)檢測(cè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策工作機(jī)制。

科學(xué)決策方法一直是公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域的重要研究課題。曾勝等[3]采用決策樹(shù)模型研究了資金約束條件下保障最大路面使用性能的高速公路瀝青路面年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。李軍等[4]按考慮道路結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和路基路面內(nèi)部缺陷、道路完好狀況和舒適度、道路抗滑能力的順序,提出了首都機(jī)場(chǎng)周邊道路養(yǎng)護(hù)維修對(duì)策。吳偉迪等[5]在對(duì)路面的使用性能進(jìn)行預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,考慮預(yù)算和最低路況約束,建立了能使路面的使用性能得到提升、養(yǎng)護(hù)效益值最佳和養(yǎng)護(hù)投資費(fèi)用得到充分利用的多目標(biāo)優(yōu)化模型。蒙思源等[6]從用戶成本的角度出發(fā),以最小化車(chē)輛出現(xiàn)時(shí)間成本、車(chē)輛行駛成本和養(yǎng)護(hù)成本為目標(biāo),建立了網(wǎng)級(jí)路面的多目標(biāo)決策方法,采用帶廣泛參考點(diǎn)的非支配排序遺傳算法求解了最優(yōu)養(yǎng)護(hù)方案。

從上述研究中可看出,目前養(yǎng)護(hù)決策優(yōu)化方法多應(yīng)用于高等級(jí)公路場(chǎng)景中,且決策目標(biāo)是影響?zhàn)B護(hù)方案制訂的重要因素。隨著智能化采集設(shè)備的快速普及,農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)具備了大量巡檢數(shù)據(jù)支撐決策的條件,因此可將面向高等級(jí)公路的基于道路使用性能數(shù)據(jù)的決策方法引入農(nóng)村公路管養(yǎng)業(yè)務(wù)實(shí)踐中。農(nóng)村公路優(yōu)良路率(Highway Maintenance Quality Indicator,MQI)和路面技術(shù)狀況指數(shù)(Pavement Maintenance Quality Index,PQI)是評(píng)價(jià)農(nóng)村公路服務(wù)品質(zhì)的重要指標(biāo)。對(duì)農(nóng)村公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)是確保農(nóng)村公路服務(wù)水平達(dá)到要求,尤其是保證PQI達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)的重要途徑。如何圍繞既定目標(biāo)制訂養(yǎng)護(hù)維修計(jì)劃,以盡可能少的經(jīng)費(fèi)投入實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)輔助決策需考慮的重要內(nèi)容。本文從養(yǎng)護(hù)管理的視角出發(fā),討論農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)輔助決策問(wèn)題,并以路段為單位制訂養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,研究在滿足一定技術(shù)性能要求的前提下,使經(jīng)費(fèi)投入最少的科學(xué)決策方法。

1 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)輔助決策問(wèn)題

從路政管理單位的視角看,道路養(yǎng)護(hù)輔助決策是指通過(guò)各類(lèi)設(shè)施的狀態(tài)感知數(shù)據(jù)、智能巡檢發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)工單數(shù)據(jù)和公眾投訴數(shù)據(jù)等,實(shí)現(xiàn)對(duì)各類(lèi)養(yǎng)護(hù)行為的評(píng)價(jià),對(duì)設(shè)施狀態(tài)的預(yù)測(cè),以及對(duì)管理方案的決策。通過(guò)建立算法模型對(duì)匯集的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提升決策水平和公路養(yǎng)護(hù)管理工作效能。然而,對(duì)于不同區(qū)域、不同道路等級(jí)的公路網(wǎng)而言,管理單位面臨的考核方式和經(jīng)費(fèi)規(guī)模不同,從而使得所需的決策支持有所不同。

農(nóng)村公路最大的特點(diǎn)是占整體路網(wǎng)的比例極高。以上海市為例,截至2022年底,全市的公路總里程為13 082.5 km,其中縣道、鄉(xiāng)道和村道等各等級(jí)農(nóng)村公路的總里程為11 209.4 km,占比接近86%[7]。這使得農(nóng)村公路的數(shù)字化和精細(xì)化管理與其他等級(jí)公路有所不同,針對(duì)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)決策更注重維持整體養(yǎng)護(hù)水平與所需投入資金之間的平衡。隨著智能巡檢的快速普及,農(nóng)村公路管理單位也會(huì)及時(shí)掌握路面病害數(shù)據(jù),以及利用病害數(shù)據(jù)推算出的PQI,構(gòu)成養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)智能輔助決策的基礎(chǔ)。決策的輸出圍繞的是哪里需要養(yǎng)護(hù)、什么設(shè)施需要養(yǎng)護(hù)、什么時(shí)間去養(yǎng)護(hù)和用什么方法養(yǎng)護(hù)等問(wèn)題,其最終目標(biāo)包括提升路面的使用性能、節(jié)省養(yǎng)護(hù)資金和改善道路的通行能力等。因此,輔助決策問(wèn)題應(yīng)有一個(gè)明確的目標(biāo),既可以是單個(gè)目標(biāo),又可以是多個(gè)目標(biāo),再加上一定的約束條件,通過(guò)建立優(yōu)化模型輸出最佳實(shí)施方案。構(gòu)建路面管養(yǎng)輔助決策模型的一般思路見(jiàn)圖1。

對(duì)于農(nóng)村公路管養(yǎng)業(yè)務(wù)而言,道路技術(shù)狀況指標(biāo)是評(píng)價(jià)公路管養(yǎng)水平最常見(jiàn)的宏觀指標(biāo),是考核各層級(jí)養(yǎng)護(hù)單位和實(shí)施“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金支持的重要依據(jù)。因此,尋找能確保道路技術(shù)狀況指標(biāo)滿足一定條件的,使投入的養(yǎng)護(hù)成本最少的養(yǎng)護(hù)方案,是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)輔助決策面臨的典型問(wèn)題。具體來(lái)說(shuō),利用農(nóng)村公路定期輕量化巡檢結(jié)果數(shù)據(jù),掌握區(qū)域內(nèi)全部路段的技術(shù)狀況指標(biāo),建立優(yōu)化模型,尋找備選的養(yǎng)護(hù)路段組合,使?jié)M足既定路網(wǎng)技術(shù)狀況約束情況下的總投入費(fèi)用盡可能少。

2 道路技術(shù)性能約束下的養(yǎng)護(hù)決策優(yōu)化模型

輕量化智能巡檢裝備的出現(xiàn)為農(nóng)村公路道路病害的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析帶來(lái)了很大便利。根據(jù)JTG 5210—2018《公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》[8],農(nóng)村公路瀝青路面和水泥路面的PQI的計(jì)算公式可表示為

IPQ=wPCIIPC+wRQIIRQ

(1)

式(1)中:IPQ為PQI;IPC為路面損壞狀態(tài)指數(shù)(Pavement Surface Condition Index, PCI);IRQ為路面行駛質(zhì)量指數(shù)(Pavement Riding Quality Index,RQI);wPCI=0.6,wRQI=0.4。為客觀評(píng)價(jià)不同道路的損壞程度,通過(guò)智能巡檢方式發(fā)現(xiàn)的道路病害通常也會(huì)根據(jù)JTG 5210—2018計(jì)算得到IPC和IRQ,從而為每個(gè)路段提供一個(gè)量化評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。在實(shí)踐中,由于農(nóng)村公路的建設(shè)等級(jí)較低,且占路網(wǎng)的比例較大,僅依靠技術(shù)狀況指標(biāo)會(huì)篩選出大量備選整治路段,難以同時(shí)修復(fù)。因此,需要一種能保證路面整體技術(shù)狀況滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的優(yōu)先修復(fù)路段的組合,這往往需綜合考慮經(jīng)費(fèi)限制、路面損壞程度、道路使用年限和道路交通流量等因素。從管理單位的角度看,需保證區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路網(wǎng)的整體優(yōu)良路率達(dá)到設(shè)定水平,因此面臨的決策問(wèn)題通常是將通過(guò)輕量化智能巡檢得到的路段技術(shù)狀況指標(biāo)轉(zhuǎn)化為道路的整體技術(shù)狀況指標(biāo),在確保路面的整體技術(shù)狀況處于某一水平的情況下,尋找能使經(jīng)費(fèi)投入最少的備選路段方案,將其作為日常養(yǎng)護(hù)維修方案。

構(gòu)建決策模型,尋找在滿足既定路面技術(shù)狀況要求的情況下使養(yǎng)護(hù)費(fèi)用最少的養(yǎng)護(hù)路段組合,形成經(jīng)濟(jì)效益最佳的待養(yǎng)護(hù)路段儲(chǔ)備庫(kù)。為使問(wèn)題的定義更清晰,這里假設(shè)備選路段只通過(guò)日常的小修工程就可得到處理的問(wèn)題,不包括已進(jìn)入大中修儲(chǔ)備的路段。

(2)

s.t.δij·(IPQ,ij-IPQ,0)≤0

(3)

(4)

IPQ,ij=0.6IPC,ij+0.4IRQ,ij

(5)

δij=0或1

(6)

m=n·ρ

(7)

i=1,2,…,m;j=1,2,…,r

(8)

式(2)~式(8)中:i為道路編號(hào),共有m條道路;j為路段編號(hào),智能巡檢時(shí)將每條道路劃分為若干個(gè)路段;m為區(qū)域內(nèi)待決策道路的數(shù)量,為整數(shù);n為區(qū)域內(nèi)的道路總數(shù),為整數(shù);r為某條道路被分成的路段總數(shù);ρ為優(yōu)良路率,若優(yōu)良路率達(dá)到98%以上,則ρ=98%;δij為0-1決策變量,δij=0表示第i條路的第j個(gè)路段不被納入優(yōu)先修復(fù)對(duì)象,δij=1表示第i條路的第j個(gè)路段被納入優(yōu)先修復(fù)路段;Sij為第i條路的第j個(gè)路段的路面病害面積;Cij為平均單位病害面積的養(yǎng)護(hù)成本;IPQ,ij為第i條路的第j個(gè)路段的PQI;IPQ,0為設(shè)定的PQI最低水平;IPC,ij為第i條路的第j個(gè)路段的PCI;IRQ,ij為第i條路的第j個(gè)路段的RQI;Rij為第i條路的第j個(gè)路段的長(zhǎng)度;式(2)為目標(biāo)函數(shù),表示各路段投入的最低養(yǎng)護(hù)修復(fù)成本;式(3)~式(8)為約束條件,表示決策路段能確保路網(wǎng)的整體技術(shù)狀況達(dá)到預(yù)定水平。

當(dāng)設(shè)定區(qū)域內(nèi)路網(wǎng)的技術(shù)狀況水平為IPQ,0時(shí),式(3)表示只考慮將IPQ低于設(shè)定水平的路段納入決策模型中。式(4)表示:當(dāng)決定修復(fù)某一路段,即δij=1時(shí),將該路段修復(fù)至路面技術(shù)狀況達(dá)到IPQ,0;當(dāng)不修復(fù)該路段,即δij=0時(shí),該路段的路面技術(shù)狀況依然為IPQ,ij。此外,由于公路網(wǎng)優(yōu)良路率是根據(jù)整條道路考核的,因此還需基于路段距離對(duì)各路段的IPQ值進(jìn)行加權(quán),并確保加權(quán)之后的整體路面技術(shù)狀況在IPQ,0之上。式(5)主要是考慮輕量化智能巡檢設(shè)備并不能直接輸出IPQ,通常會(huì)給出路面損壞面積和國(guó)際平整度指數(shù)。將路面損壞面積換算為路面破損率,進(jìn)而得到IPC;將國(guó)際平整度指數(shù)換算為IRQ,根據(jù)公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)[4],即根據(jù)式(5)得到用于評(píng)價(jià)路面技術(shù)狀況的IPQ。在實(shí)踐中,若通過(guò)輕量化巡檢裝備不能得出可靠的平整度指標(biāo),也可只利用IPC完成決策優(yōu)化過(guò)程。此外,m表示區(qū)域內(nèi)備選決策道路的數(shù)量,這是因?yàn)榭己送ǔR髤^(qū)域內(nèi)的優(yōu)良路率達(dá)到某一百分比即可。因此,以上模型也可解釋為,當(dāng)期望區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村MQI不低于某一比例(如95%)時(shí),從n條道路中選擇m條道路作為養(yǎng)護(hù)維修對(duì)象,既可得到區(qū)域內(nèi)整體優(yōu)良路率標(biāo)準(zhǔn),又能使總經(jīng)費(fèi)投入最少。采用模型篩選出備選路段組合之后,可根據(jù)交通流量和建成年限等其他因素綜合選擇優(yōu)先養(yǎng)護(hù)路段,形成最終的養(yǎng)護(hù)路段決策。

3 模型求解與優(yōu)化算例

上述養(yǎng)護(hù)決策優(yōu)化模型針對(duì)的是一個(gè)典型的單目標(biāo)0-1規(guī)劃問(wèn)題。根據(jù)式(2),決策目標(biāo)是找到總維護(hù)費(fèi)用最少的路段組合方案,備選路段之間沒(méi)有優(yōu)先順序要求,也就是說(shuō)備選方案之間是相互獨(dú)立的。每次篩選僅考慮前一次篩選的結(jié)果,無(wú)需考慮后續(xù)所做的選擇。另外,每次篩選出的目標(biāo)函數(shù)值都能保證小于后續(xù)篩選的目標(biāo)函數(shù)值。也就是說(shuō),在每次根據(jù)條件判斷進(jìn)行下一步篩選之前,都可確定上一步篩選結(jié)果在最優(yōu)解集合中,即最優(yōu)解包含其子問(wèn)題的最優(yōu)解,符合貪心算法最優(yōu)子結(jié)構(gòu)性質(zhì)。因此,本文采用貪心算法進(jìn)行模型求解。貪心算法是指在求解目標(biāo)問(wèn)題的若干步驟中,每一步都做出當(dāng)前看來(lái)最好的選擇,以期望獲得問(wèn)題的全局最優(yōu)解[9]。求解的主要思路是:首先,將要求解的問(wèn)題劃分成若干個(gè)小問(wèn)題;其次,利用貪心策略求得每個(gè)小問(wèn)題的最優(yōu)解;最后,組合這些小問(wèn)題的最優(yōu)解,得到原問(wèn)題的解。

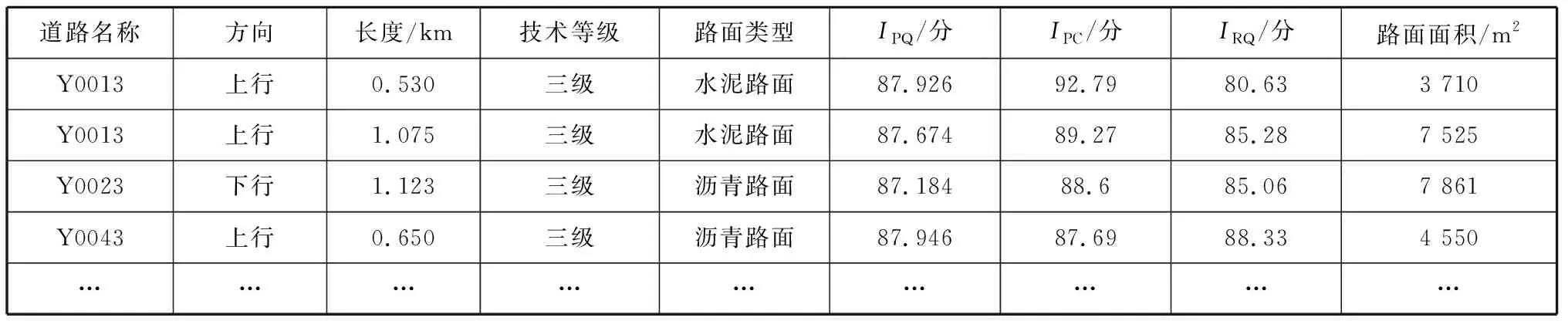

本文選用上海市某區(qū)域農(nóng)村公路的763條道路的1 603個(gè)路段作為算例數(shù)據(jù),包括道路名稱(chēng)、方向、長(zhǎng)度、技術(shù)等級(jí)、路面類(lèi)型、IPQ、IPC、IRQ和路面面積等字段,見(jiàn)表1。

表1 農(nóng)村公路技術(shù)狀況評(píng)定數(shù)據(jù)樣例

1) 設(shè)定決策參數(shù),包括:路面技術(shù)狀況在良好以下(即IPQ<80分)的路段維修之后的標(biāo)準(zhǔn),比如假設(shè)IPQ,0=85分;道路的優(yōu)良路率,比如假設(shè)ρ=98%。

2) 根據(jù)式(3)找出路面技術(shù)狀況低于設(shè)定值IPQ,0的備選路段,設(shè)立一個(gè)空的集合,接收根據(jù)貪心策略選中的待維修路段。

3) 遍歷備選路段集合中的所有路段,找到使維修費(fèi)用最少的路段。同時(shí),查看此時(shí)選中的路段所在道路是否滿足式(4),若滿足,則確認(rèn)該路段為當(dāng)前最優(yōu)解,將其納入待維修路段集合。

4) 重復(fù)上述策略,直至整個(gè)道路網(wǎng)的優(yōu)良路率達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)。本文設(shè)定優(yōu)良路率ρ=98%,對(duì)于路面技術(shù)狀況在良好以下的路段,設(shè)定養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)IPQ,0=85分。通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),1 603個(gè)樣本路段中有426個(gè)路段的技術(shù)狀況低于85分,從中選擇243個(gè)路段進(jìn)行維修,即可使整體道路的優(yōu)良路率達(dá)到98%,且此時(shí)的經(jīng)費(fèi)投入最少。

4 結(jié) 語(yǔ)

本文討論了構(gòu)建農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理輔助決策模型的一般思路,給出了從明確決策目標(biāo)到明確約束條件,再到建立優(yōu)化問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型并對(duì)其進(jìn)行求解,最后根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)調(diào)整結(jié)果的全過(guò)程。考慮到農(nóng)村公路在道路網(wǎng)中所占比例較高,構(gòu)建了能確保區(qū)域內(nèi)全部農(nóng)村公路網(wǎng)的技術(shù)狀況達(dá)到設(shè)定水平且經(jīng)費(fèi)投入最少的養(yǎng)護(hù)維修方案優(yōu)化方法,從而將該問(wèn)題轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)0-1規(guī)劃問(wèn)題。以上海市某區(qū)域的算例數(shù)據(jù)為例,驗(yàn)證了該方法的有效性。