基于氣候變化情景下的片區排水防澇模型構建與分析

劉華超,周民華,甘立建,*,徐 薇,梁風超,趙日祥

(1.濟南市市政工程設計研究院<集團>有限責任公司,山東濟南 250001;2.東營市東凱人才發展集團有限公司,山東東營 257000)

傳統的城市排水管網系統規劃設計,是根據區域的設計降雨條件利用經驗數學公式進行管道水力計算,設計成果缺乏行之有效的評估方法[1]。城市排水防澇模型的出現有效緩解了這一困境,通過模型模擬對城市排水管網系統進行排水能力評估與內澇風險評估,能夠較為真實地評價規劃設計成果[2]。在構建城市排水防澇模型的過程中,設計降雨事件是重要組成部分,通過設置降雨量、降雨歷時、降雨時程分配,可有效模擬貼近真實情況的降雨情況[3]。目前的模型研究大多利用芝加哥雨型公式法,根據區域暴雨強度公式構建降雨事件,從而開展區域排水能力評估、內澇風險評估、海綿設施建設效果評估等[4-6]。上述研究采用單一情景下降雨事件進行模擬分析,尚未考慮氣候變化對模型構建的影響。

隨著以CO2為主的溫室氣體的大量排放,全球氣候呈現出較為明顯的變暖態勢,在全球氣候變暖背景下,我國大部分區域年降雨量及極端降水事件呈現上升趨勢[7-9]。目前,CMIP5(coupled model intercomparison project phase 5)因其成熟性,在不同區域氣候變化相關研究中得到了廣泛應用,研究[10-13]表明采用CMIP5數據對未來降雨量進行預測是可行的。再者,根據《城鎮給水排水技術規范》(GB 50788—2012),片區排水管道系統的服務年限不應低于50年,所以規劃設計人員在開展片區雨水管線規劃設計時,應適當考慮氣候變化導致降雨量變化的因素,合理預測未來降雨量,確保排水管網系統在其服務年限內仍滿足要求。

在此背景下,本文研究了氣候變化情景下的片區級排水防澇模型構建與分析。首先利用InfoWorks ICM軟件構建華東某市JTH流域雨洪模型,開展研究區規劃排水系統能力評估及內澇風險分析;其次利用CMIP5數據定量分析氣候升溫背景下未來降雨量的變化情況;最后利用InfoWorks ICM軟件構建基于氣候變化情景下的降雨事件,分析降雨量變化對模擬結果的影響,為后續開展片區級雨水管網規劃設計提供參考。值得注意的是,因CMIP5模型與ICM模型的研究尺度存在一定差異,本研究假設CMIP5模型的單元網格精度也即研究區域內均位于同一網格,降雨量變化具有相同的變化趨勢。

1 研究區概況

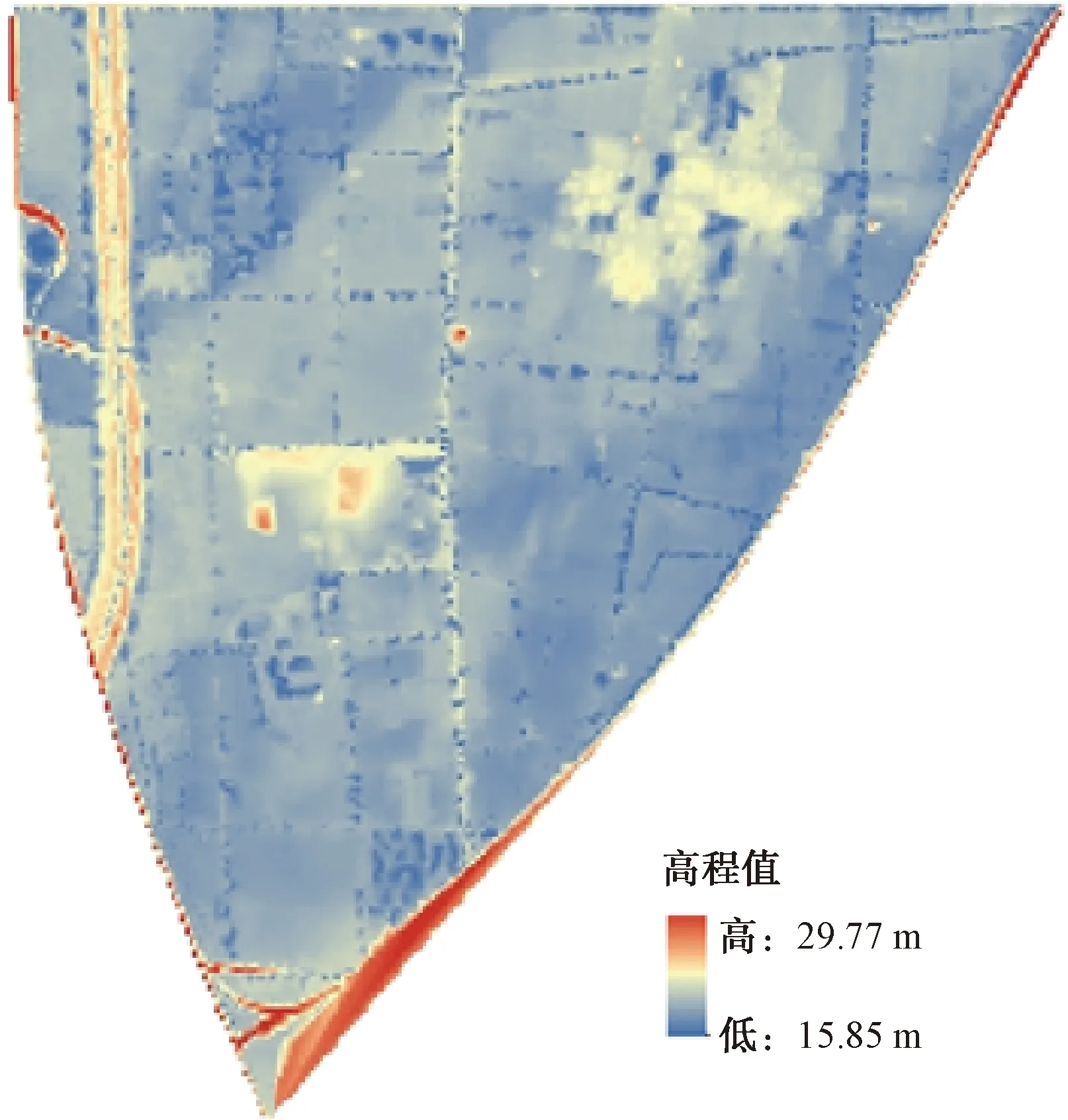

研究選取某市JTH流域作為研究區域,區域面積約為5.252 4 km2(表1)。區域屬北溫帶濕潤大區魯淮區,為溫暖半濕潤季風性氣候,多年平均降水量為669.30 mm。如圖1所示,區域地貌單元屬黃河沖積平原,地形較平坦,整體呈南高北低、西高東低,海拔高程為19.1~21.9 m。區域尚未進行開發,現狀為農田,灌溉渠和現狀水系相互貫通,水系發達。區域排水體制為雨污分流制,雨水管渠設計標準為3年一遇,除澇標準為50年一遇。

圖1 研究區現狀高程

2 模型建設

研究對規劃管網進行了優化,設定了外部降雨事件與邊界條件,利用InfoWorks ICM軟件構建片區排水模型,包含研究區域的一維網絡模型、二維網絡模型以及二者耦合模型。

2.1 降雨條件

研究采用芝加哥降雨過程線法生成設計降雨事件。研究區域具體暴雨強度如式(1)。

(1)

其中:q——設計暴雨強度,L/(s·hm2),1 hm2=0.01 km2;

P——設計重現期,a;

t——設計降雨歷時,min。

根據暴雨強度公式和芝加哥雨型分別設計不同重現期下的降雨。本研究通過建立1年一遇、2年一遇、3年一遇的2 h降雨事件,進行區域規劃排水系統排水能力評估,通過建立50年一遇的3 h降雨事件進行內澇風險評估。

2.2 模型構建

研究中構建的模型包括管網模型、下墊面模型、二維地面積水模型以及河道模型[14]。管網模型應基于現有市政管線設計資料,采取一定的模型數據轉換方法,劃分子集水區,概化管道、檢查井等信息[15]。構建管網模型應進行拓撲關系檢查,確保管網系統拓撲關系無誤。下墊面模型應根據現有地塊規劃資料,構建綠地、道路與地塊等下墊面類型,通過查閱規范等方式確定不同下墊面的參數。構建下墊面模型應進行下墊面相交檢驗,確保不同下墊面之間相互獨立。二維地面積水模型應基于現有數字高程模型(DEM),將建筑物與道路分別設置為空白區與網格化區間,實現一維管網模型與二維地面模型的耦合。河道模型應基于河道中心線及橫斷面數據,設置河道排放系數與模式上限。構建河道模型應借助軟件的創建河岸連接功能,實現河道模型與其他模型的耦合。

2.3 模型參數

根據相關文獻資料[14,16],綠地匯流參數取0.15,初期入滲率為200 mm/h,極限入滲率為6.3 mm/h,衰減因子取4;鋪裝匯流參數為0.013;建筑物匯流參數為0.013。

根據《室外排水設計標準》(GB 50014—2021)相關指標,確定研究區域不同下墊面徑流系數值。其中,地塊徑流系數按35%綠地、35%道路及30%房屋建筑加權計算,具體指標如表2所示。

表2 研究區域下墊面徑流參數

2.4 模擬結果與分析

2.4.1 排水能力評估

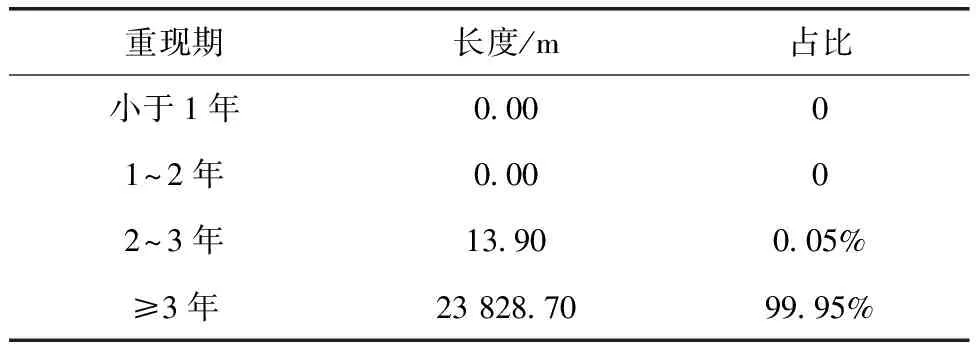

研究采用管渠最大充滿度評估法依次對1年一遇、2年一遇、3年一遇重現期的設計降雨事件下研究區域雨水排水模型運行結果進行分析[17]。結果表明:在相應降雨條件下,研究區域雨水管道系統排水能力良好,管道排水能力評估統計如表3所示。

表3 管網排水能力評估統計

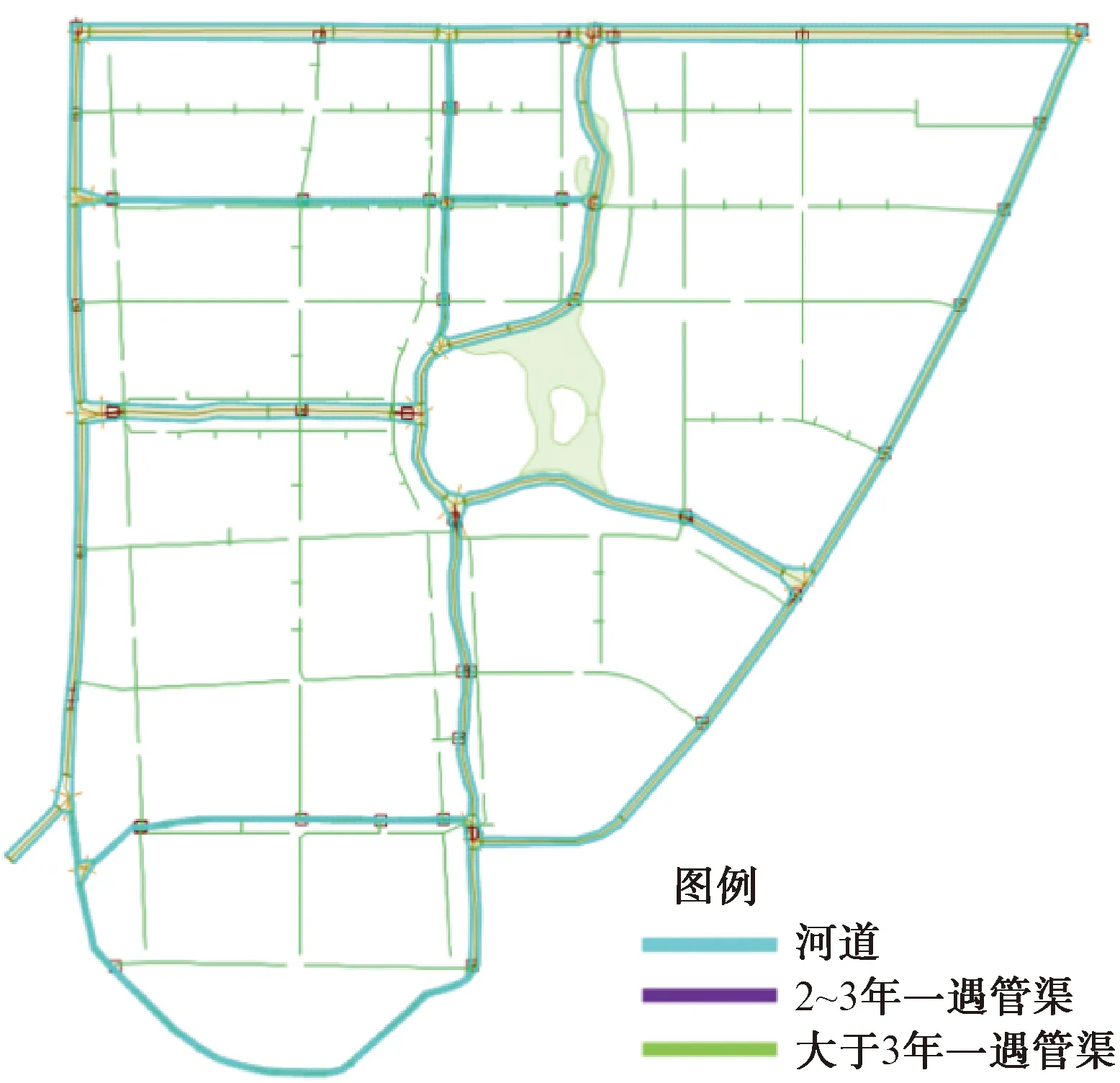

研究區域內雨水管渠設計重現期為3年一遇。評估結果如圖2所示,在1年一遇2 h以及2年一遇2 h降雨條件下,區域雨水管渠最大充滿度均小于1,區域雨水管渠排水能力整體達標,在3年一遇2 h降雨條件下,部分管段最大充滿度大于1,區域雨水管渠排水能力達標率為99.95%。

圖2 雨水管渠排水能力評估

2.4.2 內澇風險評估

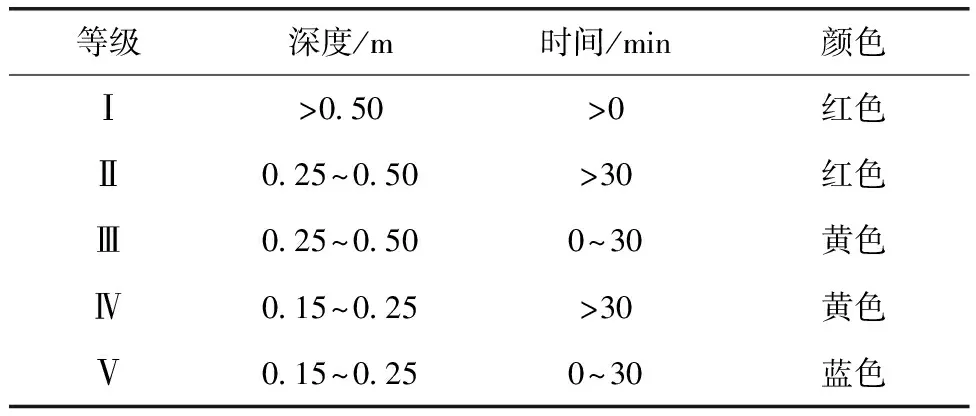

基于雨水管網模型、地面模型與河道模型,結合區域重要程度與行人安全,研究采用情景模擬評估法與雙因子評價法進行內澇風險評估,分析確定不同情景下的內澇淹沒范圍與易澇點[18]。研究中,雙因子評價法的指標選取積水深度與積水時間,不同的積水深度與積水時間對應相應的風險等級,具體信息如表4所示[19]。

表4 城市內澇風險等級劃分

根據研究區域建設方案及人口數量,確定內澇防治標準為50年一遇。根據《室外排水設計標準》(GB 50014—2021),采用數學模型法對區域內澇防治系統進行模擬時,降雨歷時一般采用3~24 h,參考美國丹佛市的《城市暴雨排水標準》,服務面積小于10平方英里(約25.9 km2),最小降雨歷時為2 h,確定本研究中內澇風險評估采用50年一遇3 h降雨是合理可行的。具體降雨曲線如圖3所示。根據降雨曲線,降雨歷時為180 min,峰值比例為0.656,降雨總量為157.51 mm,平均雨強為0.875 mm/min。

圖3 50年一遇3 h降雨曲線

此外,采用推理公式法進行內澇防治校核時,需提高徑流系數。當設計重現期為30~50年時,宜將徑流系數提高20%~25%,當計算的徑流系數大于1時,應按1取值。研究確定長歷時降雨條件下道路徑流系數為1,地塊徑流系數為0.82,綠地徑流系數為0.25。

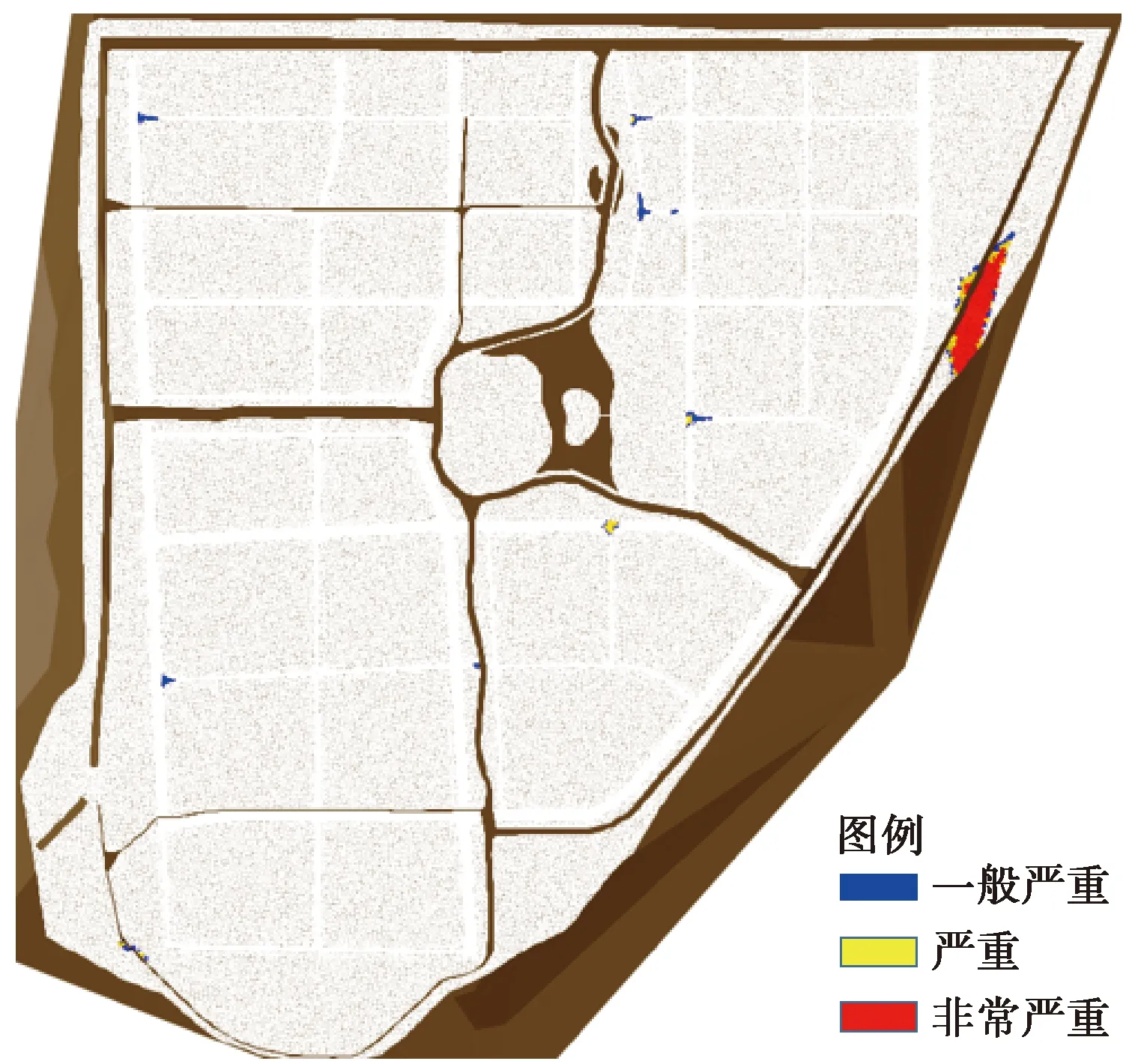

基于模擬結果,研究繪制50年一遇3 h降雨條件下的內澇風險圖,結果如圖4所示。城市內澇風險評估結果表明:在50年一遇3 h降雨條件下,積水0.15~0.25 m的區域面積約為5 860 m2,積水0.25~0.50 m的區域面積約為630 m2,積水水深超過0.50 m的區域面積約為14 190 m2。目前研究區域的排水管網在排除城市內澇的能力上具有較高的水平,服務范圍內出現較少積水區域。

圖4 50年一遇3 h內澇風險

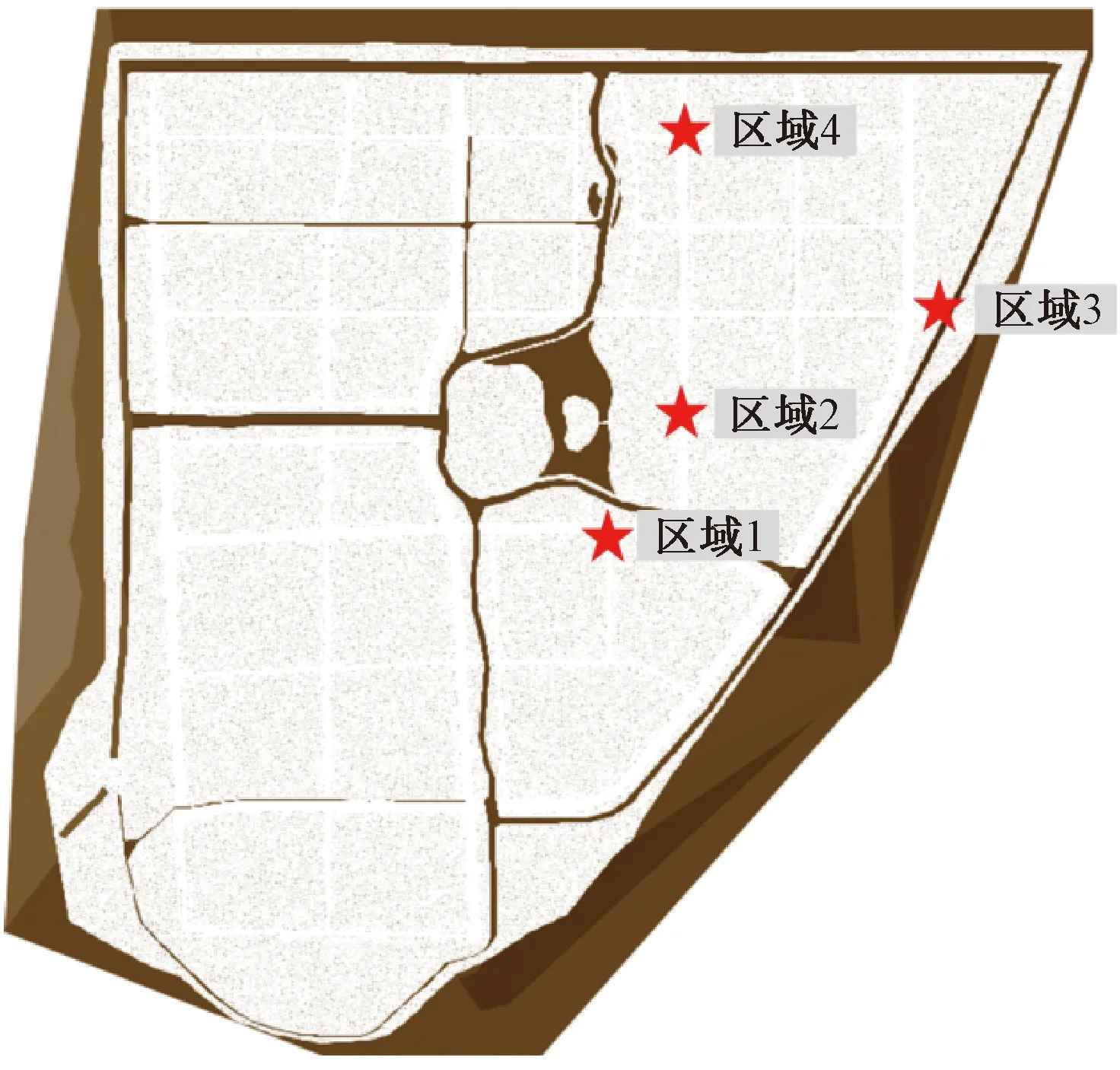

研究繪制了50年一遇3 h降雨條件下的內澇點分布圖。如圖5所示,在發生超標降雨時,區域1、區域2、區域3、區域4易發生內澇積水現象,產生積水現象原因為區域低洼,雨水累積無法正常排出。其中,區域3處風險級別最高,積水原因為該處為立交橋,橋下地勢低洼,雨期需根據需要開展工程措施,如蓄水池開挖、布置泵站等。

圖5 50年一遇3 h內澇點分布

3 未來氣候變化情景設定

為探討在未來全球氣溫上升的情境下,研究區域降水活動的變化情況,研究選取CMIP5中CSIRO-MK3-6-0模式的模擬結果進行分析。CSIRO-MK3-6-0模式由法國研究學者所研發,水平分辨率為256×128(緯向×經向),歷史氣候情境時間為1850年—2005年,試驗時間為2006年—2100年,該模式空間模擬能力較好[20]。

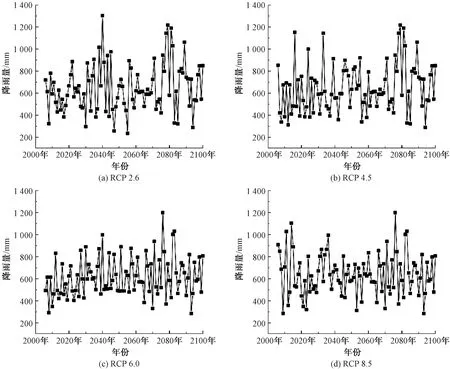

典型濃度路徑(RCP)場景是以未來人口、經濟、科技、能耗及土地利用等因素的變化為前提條件,描述未來溫室氣體的排放量、大氣成分的濃度等,其包括高排放情景(RCP8.5)、中排放情景(RCP6.0和RCP4.5)以及低排放情景(RCP2.6),不同場景模式的區別主要體現在未來土地利用規劃中。CSIRO-MK3-6-0模式分別對RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6這4種情景進行了分析,分析結果如圖6所示。根據分析結果,2006年—2100年,隨著全球氣溫的增高,在4種場景下,年降雨總量呈現較為微弱的增加趨勢。

圖6 CSIRO-MK3-6-0模式降雨分析

因高排放場景和低排放場景所假設條件與現實條件存在較大差別,研究初步選取中排放場景(RCP6.0和RCP4.5)作為本研究中的研究場景。考慮當前“碳達峰”與“碳中和”的政策需求,研究最終選取RCP4.5場景作為研究未來降雨量變化的依據。RCP4.5場景是指采取政策推動可再生能源電力系統以及碳捕捉系統的建設,減少傳統化石燃料的使用率,控制輻射強迫頂點降至4.5 W/m2,CO2質量濃度降至538 mg/L。

圖6(b)結果表明,研究區域在氣候變化的條件下,降水總量以每年0.830 7 mm的變率呈增加趨勢。即相較于現狀條件,研究區域2050年年降雨量增加了6.2%。

4 未來氣候變化情景

基于CMIP5數據的處理與分析,開展未來氣候變化情景下研究區域的排水能力以及內澇風險評估。研究內容分為3個部分,分別為考慮未來氣候變化情景下的降雨事件設定、管道排水能力評估、區域內澇風險評估。

4.1 降雨事件設定

本研究通過調整暴雨強度公式系數,改變芝加哥雨型曲線,實現降雨總量的變化。圖7展示了考慮氣候變化條件下2050年研究區域1年一遇、2年一遇、3年一遇以及50年一遇的降雨曲線圖。

圖7 2050年降雨曲線

4.2 排水能力評估

基于InfoWorks ICM軟件設置的2050年降雨事件,開展2050年研究區域雨水管道排水能力評估。圖8為未考慮氣候變化以及考慮氣候變化條件下的管網排水能力評估。結果表明,在考慮氣候變化的條件下,片區2050年雨水管道達標率為86.03%,其中,不滿足2年一遇標準的管道總長度為1 012 m,不滿足3年一遇標準的管道總長度為2 318.4 m。

圖8 管網排水能力評估對比

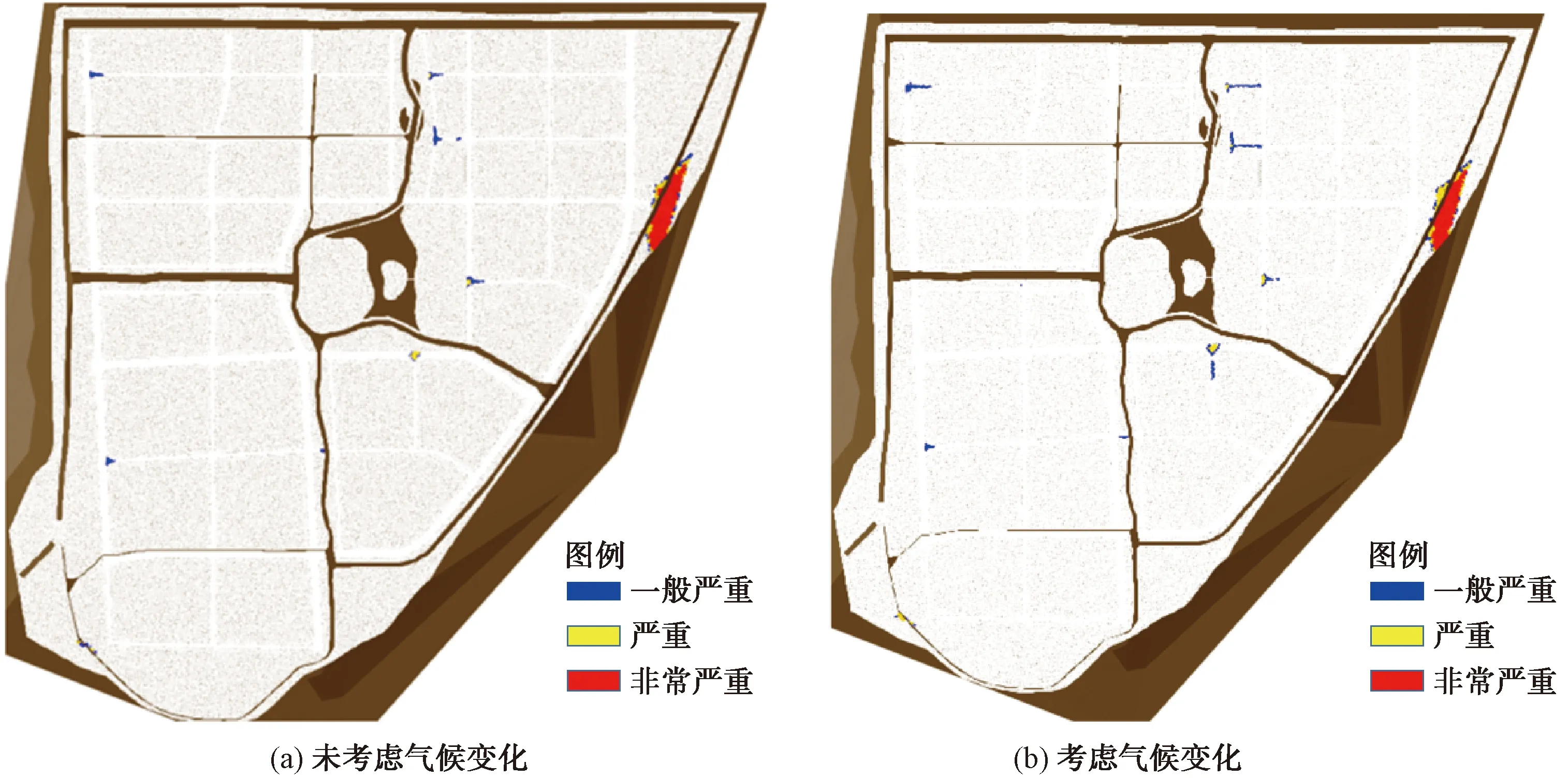

4.3 內澇風險評估

基于InfoWorks ICM軟件設置的2050年降雨事件,開展2050年研究區域內澇風險評估。圖9為未考慮氣候變化以及考慮氣候變化條件下的內澇風險評估。結果表明,在考慮氣候變化的條件下,研究區域易澇點以及風險區域呈現增加趨勢,其中,積水深度為0.15~0.25 m的區域面積約為11 250 m2,相比未考慮氣候變化情景增加5 390 m2;積水深度為0.25~0.50 m的區域面積為5 240 m2,相比未考慮氣候變化情景增加4 610 m2;積水水深超過0.50 m的區域面積為14 830 m2,相比未考慮氣候變化情景增加640 m2。

圖9 內澇風險評估對比

5 結論

(1)在未考慮氣候變化影響以及考慮氣候變化影響條件下,研究區域雨水管道排水能力達標率分別為99.95%與86.03%。設計人員在進行新建片區管網系統設計時,應考慮氣候變化對降雨量的影響,保證管網系統在服務年限內滿足要求。

(2)在考慮氣候變化影響下,研究區域降雨總量呈現上升趨勢。根據趨勢分析結果,2050年降雨總量相較于現狀條件,上升了6.2%。

(3)對未考慮氣候變化影響以及考慮氣候變化影響條件下的城區內澇風險進行評估,考慮氣候變化影響條件下,設計降雨量變大,城市排水系統韌性增強,城市內澇風險區域增多,部分區域風險等級提升。后續需重點關注風險等級較高區域的排水設施規劃設計,宜通過設置透水鋪裝、下沉式綠地、綠色屋頂、生物滯留設施、滲透塘、濕塘等海綿城市工程設施,提升區域應對內澇風險的能力,增強片區的安全韌性。