全球養殖牡蠣碳匯能力評估

吳海玲,吳旗韜,廖開懷,李苑君,童珺玥

(1.廣東工業大學,廣東 廣州 510090;2.廣東省科學院廣州地理研究所,廣東 廣州 510070)

隨著全球氣候變暖,對生態環境、經濟發展、人類生存帶來的挑戰日益凸顯,節能減排、發展低碳經濟,成為全球可持續發展的重點方向。全球100多個國家及地區,已經明確提出了碳中和的目標,實現碳中和已成為全球共識[1]。我國在第七十五屆聯合國大會上宣布“雙碳”目標,制定了低碳發展戰略和工作方案。自然碳匯是實現碳中和目標的重要途徑[2]。藍碳是海洋生態系統,通過一系列的海洋活動,固定、儲存而形成的碳匯[3],藍碳占全球自然生態系統通過光合作用捕獲和儲存的碳的55%[4],在實現碳中和過程中起關鍵作用。

漁業碳匯是藍碳的重要組成部分。漁業碳匯的概念首次由唐啟升院士提出,其原理是通過漁業生產活動,促進水生生物吸收水體中的二氧化碳[5]。發展漁業碳匯,不僅可以保護海水養殖環境,而且在減緩氣候變化造成的影響等方面,發揮重要作用[6]。近年來,漁業碳匯逐步成為學術界研究的熱點,研究領域有魚類[7-8]、貝藻類[9-10]、海洋牧場[11]等。研究表明,貝藻類作為漁業碳匯的主要組成部分[12],是漁業碳匯的研究重點。其相關研究集中在三方面:一是從生態系統的角度,開展海水養殖貝、藻類固碳能力評估;貝類由于貝殼干質量比大,且貝殼的主要成分是碳酸鈣,其形成需要吸收海水中溶解的二氧化碳,故含碳量高[13],貝、藻類養殖具有較高的固碳能力,對抵消碳排放具有重要貢獻[14-15],貝類已成為我國海水養殖業碳匯能力最強、潛力最大的產業[13],其中牡蠣是貝類碳匯的主要來源[16]。二是關注貝藻類碳匯核算方法,目前應用最廣泛的是“可移出碳”模型和物質量評估法。“可移出碳”模型根據貝藻養殖產量、體內的含碳量等構成,建立測量模型,不少學者將貝藻類釋放的顆粒有機碳(POC)、溶解有機碳(DOC)形成的碳匯,納入模型中,使測算結果更加精確[16-17]。但目前學者對POC 和DOC 經驗系數測定的結果相差較大,無法確定出一個較為準確的經驗系數[18],影響了該模型的應用。物質量評估法,是根據不同海洋生物類的產量、碳匯系數,分別計算碳匯量,并相加,計算出不同地區的漁業碳匯[19],該方法精確性較高,可操作性強[18],得到廣泛應用。三是從研究的尺度來看,現有漁業碳匯的研究尺度,主要集中在各省、市級之間多年份的動態變化,例如對福建[20]、江蘇[21]、遼寧[22]等省的研究,研究全球范圍內的較少。而漁業碳匯作為實現碳中和的一個重要手段,研究全球尺度多年份的漁業碳匯能力動態變化,十分重要。

現以漁業碳匯中固碳能力高的牡蠣為研究對象,根據2001—2020 年聯合國糧食及農業組織的漁業和水產養殖數據,研究牡蠣在世界主要洲和國家的分布,并測算全球主要國家的牡蠣碳匯量,分析其碳匯能力、空間分布以及變化。

1 材料與方法

1.1 數據來源

全球主要國家牡蠣的碳匯量數據,來源于聯合國糧食及農業組織的漁業和水產養殖數據庫,數據庫包含全球各個國家水產養殖產量,其中牡蠣種類有奧林匹亞牡蠣(Ostrea conchaphila)、美洲牡蠣(Crassostrea virginica)、僧帽牡蠣(Saccostrea cuccullata)、巨蠣(Crassostrea madrasensis)、悉尼巖牡蠣(Saccostrea glomerata)、易遷巨牡蠣(Crassostrea iredalei)、智利牡蠣(Ostrea chilensis)、歐洲扁牡蠣(European flat oyster)、太平洋牡蠣(Magallana gigas)、紅樹牡蠣(Crassostrea rhizophorae)、西非牡蠣(Crassostrea tulipa)等全球主要養殖品種。根據牡蠣產量分析2001—2020 年牡蠣碳匯量在世界主要洲和國家的分布以及比例的變化。

1.2 貝類海產品碳匯能力評估方法

1.2.1 物質量評估方法

采用物質量評估法,計算海產品碳匯能力測算。貝類海產品通過在海洋里的生產活動,吸收水體中的二氧化碳(CO2),最后貝類軟組織和貝殼,將吸收的CO2移除海洋,實現碳匯。貝類碳匯量測算,參考文獻[19,21-22]的研究方法。海水養殖貝類的碳匯計算公式如下:

式中:CB——海水養殖牡蠣的全部固碳量,kg;

Cs——貝殼固碳量,kg;

Cst——軟體組織固碳量,kg;

Qti——各國海水養殖牡蠣產量,kg;

Rs和Rst——貝殼和軟體組織干質量占比,%;

ωs和ωst——貝殼和軟體組織碳含量占比,%;

n——牡蠣品種數量,個。

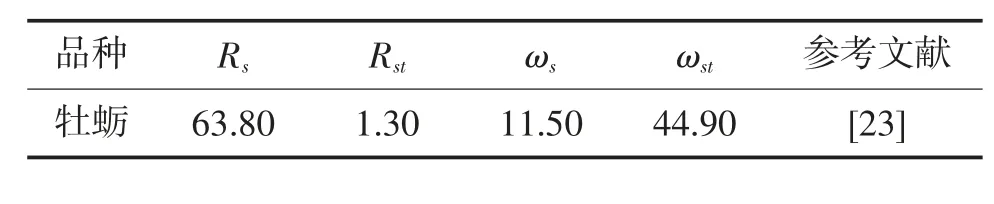

牡蠣碳匯能力測算參數見表1。

表1 牡蠣碳匯測算參數 %

1.2.2 價值量評估方法

根據《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》,預計工業化國家減排CO2的費用為150~600 美元/t,進行牡蠣的價值量計算。

2 結果與分析

2.1 全球海水養殖牡蠣產量

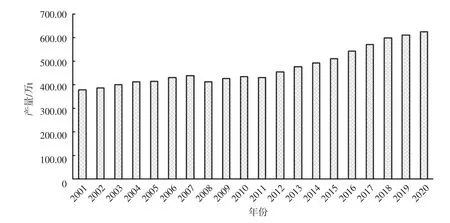

2001—2020 年全球海水養殖牡蠣的產量整體呈現上升趨勢,年均產量為473.43 萬t。雖然在2008 年有所下降,降低了5.89%,但養殖產量總體波動不大。從2011 開始,全球牡蠣產量極速上升,處于迅速發展階段。其中2016 年增長速度最快,為6.10%。2001 年牡蠣產量最低,為378.50 萬t,2020 年牡蠣產量達到峰值,為625.45 萬t,見圖1。

圖1 全球2001—2020 年海水養殖牡蠣總產量

2.2 主要國家海水養殖牡蠣狀況

我國海水養殖牡蠣產量處于穩定上升趨勢,年均海水養殖牡蠣產量為395.95 萬t。2001 年牡蠣產量最低,為308.39 萬t;在2008 年有下降趨勢,下降了4.19%;2013 年增長速度最快,為6.68%;2020 年達到峰值,為544.44 萬t。我國海水養殖牡蠣產量,在全球范圍內占主要比例,雖然近20 年的占比有波動,但是整體還是上升的趨勢,占比在79%以上。其中2004 年占比最低,為79.77%,2020 年占比最高,達到87.05%。近20 年,我國海水養殖牡蠣產量占全球比例提高超7 個百分點,見圖2。

圖2 我國2001—2020 年海水養殖牡蠣總產量

我國是全球最早進行海水養殖的國家之一,已有約2 000 年的歷史,在海水養殖漁業方面,處于全球領先地位,這也與我國地理位置和自然資源有關,我國地處太平洋西岸,海岸線長達3.2 萬km,居世界第四,海域面積廣闊,氣候條件適宜,海洋生態系統類型豐富,擁有眾多適宜牡蠣生長的自然條件[24]。

韓國位于朝鮮半島南部,擁有多個海灣和島嶼,漁業資源非常豐富。牡蠣養殖始于20 世紀,一直是韓國重要的養殖對象[25]。日本位于太平洋和日本海之間,漁業資源豐富,水產養殖業自第二次世界大戰后迅速發展,主要為海水養殖,牡蠣占養殖總量的17%。美國海洋漁業資源主要分布在西岸和東岸的海岸線,包括太平洋、大西洋和墨西哥灣等海域,沿海各洲都開展貝類養殖。法國擁有豐富的海洋和淡水漁業資源,涵蓋了北大西洋海域和地中海海域,法國是歐洲貝類產量的第一大生產國,貝類的海產品主要是牡蠣。菲律賓水產養殖歷史悠久并涉及許多種類和養殖方式,海藻占水產養殖產量的主要比例(66.9%),牡蠣占0.94%。泰國的淡水水產養殖已經發展了很長的時間,但是海水水產養殖發展時間較短,蝦類是海水產養殖的主要品種,貝類養殖主要是翡翠股貽貝(Perna viridis),占76%。加拿大主要以海水養殖為主,養殖牡蠣開始于20世紀50 年代,發展較晚,其中大西洋鮭(Salmo salar)和紫貽貝(Mytitus edulis),是海水養殖的主要品種,占總產量的95%。

2.3 全球牡蠣碳匯物質量評估及其變化

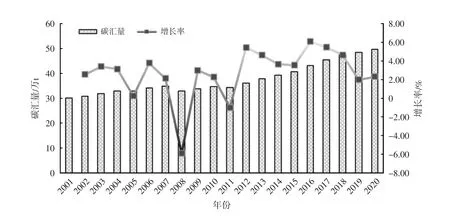

根據物質量評估法,計算2001—2020 年全球牡蠣碳匯總量,見圖3。由圖3 可見,全球牡蠣碳匯在2020 年達到峰值,為49.54 萬t,其中2008 年下降最快,降低了5.89%,2016 年上升速度最快,上升了6.10%。2001—2020 年海水養殖牡蠣的碳匯總量整體上呈上升趨勢,變化較小,平均碳匯量為37.50 萬t。

圖3 全球2001—2020 年海水養殖牡蠣碳匯總量

2.4 全球牡蠣碳匯價值量評估

由數據計算可知,全球近20 年來牡蠣碳匯量為749.98 萬t,相當于2 749.93 萬t CO2,按照我國森林1 hm2吸收150.47 t CO2的量[26],全球近20 年來,牡蠣碳匯量相當于植樹造林182 756 hm2。根據《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》,預計工業化國家減排CO2的費用為150~600 美元/t,折合人民幣為1 036.8~4 147.2 元/t(1 美元=6.912 元人民幣),每年全球牡蠣碳匯量折算為3.89 億~15.55 億元,近20 年全球牡蠣碳匯量折算為77.76 億~311.03 億元,具有重要的經濟價值。

2.5 牡蠣碳匯量空間分布

2.5.1 海水養殖牡蠣碳匯量洲際分布

根據聯合國糧食及農業組織的漁業和水產養殖數據和計算結果,全球海水養殖牡蠣碳匯量從大到小排序為:亞洲、北美洲、歐洲、大洋洲、南美洲、非洲。亞洲以702.57 萬t 碳匯量排名第一,占全球牡蠣碳匯量比為94.22%。其次是北美洲22.74 萬t、歐洲17.63 萬t、大洋洲2.20 萬t,分別占比3.03%、2.35%、0.30%。南美洲和非洲海水養殖牡蠣碳匯量較低,占比分別只有0.08%、0.02%。亞洲周圍有太平洋、印度洋等廣闊海域資源,漁業資源豐富,中國、日本、韓國等都是主要的沿海國家,因此亞洲的牡蠣的產量明顯大于其他洲,見表2。

2.5.2 海水養殖牡蠣碳匯量在主要國家的分布

漁業碳匯具有巨大的固碳潛力,利用漁業碳匯,可以節省大量減排成本。表3 列出了近20 年牡蠣碳匯量排名前10 的國家以及占全球牡蠣碳匯量的比例,其中中國以627.24 萬t 居于首位,占比83.63%,是全球牡蠣碳匯量貢獻最大的國家;其次是韓國42.11 萬t、日本30.21 萬t、美國20.23 萬t,分別占比5.62%、4.03%、2.70%。由表3 可見,中國牡蠣碳匯量居遙遙領先的地位,其他國家牡蠣碳匯量較低,這并不說明其他國家不重視海水養殖,可能與納入統計的數量,以及各國的養殖結構、飲食傳統、養殖歷史和漁業資源有關。

表3 2001—2020 年海水養殖牡蠣碳匯量前10 的國家

3 結論

海洋作為自然界最大的碳庫,其碳匯能力在應對氣候變化中具有重要作用。選取碳匯能力高的品種牡蠣作為研究對象,利用物質量評估法,估算出全球不同國家的碳匯量和演變趨勢。結果表明,2001—2020 年,我國海水養殖牡蠣產量整體呈上升的趨勢;從2011 年開始,全球牡蠣產量極速上升,處于迅速發展的階段,平均產量在473.43 萬t,近20 年的牡蠣碳匯量,相當于2 749.93 萬t CO2,相當于植樹造林182 756 hm2。近20 年全球牡蠣碳匯量折算為77.76~311.03 億元,具有巨大的碳匯價值量。全球主要海水養殖牡蠣碳匯量的國家有中國、韓國、日本、美國等,其中中國以627.24 萬t 居于首位,其次是韓國、日本、美國等國家。亞洲是牡蠣碳匯量貢獻最大的洲,占碳匯總量的94.22%,其次是北美洲和歐洲,兩者差別不大,最低的是非洲。

4 結語

海水養殖漁業有巨大的碳匯潛力,全球各國需持續提升漁業養殖發展規模和水平,但也要注重優化海水養殖結構,養殖含碳率高的品種,可提升海水養殖的碳匯能力,發展可持續的水產養殖模式,推動漁業碳匯發展。牡蠣作為貝類碳匯的主要來源,對牡蠣碳匯的核算,有利于推進漁業碳匯交易,完善藍碳交易機制,加快藍碳支撐,實現碳中和的目標。