湘桂黔侗族聚居區傳統村落空間分布及成因分析

胡金龍,滕耀寶,鄭文俊,田夢瑤

(桂林理工大學 旅游與風景園林學院,廣西 桂林 541006)

0 引 言

傳統村落是中國農耕文明積淀千年的文化基因寶庫[1], 不同民族所形成的傳統村落承載著各自民族的文化信息, 研究傳統村落的選址布局對構建新型人地關系具有重要意義。國外對傳統村落的相關研究起步較早, 主要從傳統村落保護與可持續發展[2]、 空間分布[3]等方面展開。國內的研究內容更加多元化, 主要包括傳統村落文化保護與活化利用[4-5]、 旅游開發的路徑與影響[6-7]、 空間形態與布局[8-10]、 空間分布及影響因素[11-16]。國內外研究對傳統村落的空間分布逐漸深入, 形成了諸多成果: 研究尺度上, 既有以全國為研究區域的宏觀尺度研究[17], 也有從省域到市域的中小尺度研究[18-19]、 研究方法上, 核密度估計[15-18]、 最鄰近指數[12-16,18-19]等方法在傳統村落空間分布特征研究中應用較為廣泛。目前鮮有研究聚焦少數民族聚居區, 特別是單一少數民族, 針對單一民族傳統村落分布格局的研究需要借助更加科學的方法, 定量探測不同因素對傳統村落分布的影響強度, 進而科學合理地解釋少數民族傳統村落與棲居地之間的人地關系, 深入探討少數民族傳統村落的環境適應性智慧。

湘桂黔3省(區)交界地區分布著數量眾多的侗族傳統村落, 侗族人民在這片土地上選取依山傍水、 環境優良的地方建設村寨, 在與當地環境相互適應的進程中, 衍生出豐富的生態智慧, 其中蘊含的科學內涵亟待探究。選取湘桂黔侗族傳統村落作為研究對象, 運用ArcGIS與地理探測器等工具, 分析侗族傳統村落選址布局的總體特征, 剖析其主要影響因素, 探測各因素驅動力強弱, 為侗族地區傳統村落的保護與開發提供理論參考。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況

研究區位于湘桂黔3省(區)交界處, 包含湖南省通道侗族自治縣、 靖州苗族侗族自治縣, 廣西壯族自治區三江侗族自治縣、 龍勝各族自治縣, 貴州省從江縣、 榕江縣、 黎平縣, 7縣總面積約2.04萬km2, 共有漢、 侗、 苗、 瑤、 壯等各民族人口近220萬, 其中侗族人口約占54%。區域內以山地丘陵為主, 氣候宜人, 降水充沛, 河網密布, 動植物資源豐富, 是適宜棲居的理想家園, 侗族村落在歷史發展過程中, 形成了獨具特色的空間聚落形態, 展示出了對自然環境良好的生態適應性。黎平、 通道、 三江3縣交界地帶的三省坡是侗族文化保存程度極好的地區之一, 其余脈遍及榕江、 從江、 靖州、 龍勝4縣。圍繞三省坡形成的侗族文化圈是研究侗族文化和侗族傳統村落的極佳場所, 該區域在歷史文化、 地理空間上具有較強的整體性和聯系性, 現分布有219個保存相對完好的國家級侗族傳統村落(圖1)。

圖1 湘桂黔侗族國家級傳統村落分布圖Fig.1 Distribution of national traditional Dong villages in Hunan,Guangxi and Guizhou

1.2 數據來源

采用的研究數據主要包括: (1)國家住房和城鄉建設部公布的五批中國傳統村落名錄, 國家民族事務委員會公布的兩批中國少數民族特色村寨名錄, 篩選出其中屬于研究區的侗族傳統村落共計219個; (2)研究區30 m分辨率DEM數據(分析提取海拔、 坡度、 坡向數據)來源于地理空間數據云; (3)河流、 公路數據來源于全國地理信息資源目錄服務系統1∶25萬全國基礎地理數據庫; (4)GDP、 人口密度空間分布公里網格數據集、 中國氣象背景數據集來源于中國科學院資源環境科學數據中心。

2 研究方法

2.1 最鄰近點指數

式中:m代表點要素數量;A代表研究面積。當R分別大于、 等于、 小于1時, 點狀要素分別趨于均勻、 隨機、 凝聚型分布。

2.2 不平衡指數

不平衡指數(S)可以反映侗族傳統村落在各縣域的分布均衡程度[12,16,21], 其公式表示為

式中:n為縣域數量;Yi表示各縣侗族傳統村落數量占總數比重從大到小排序后第i位的累計百分比。

2.3 核密度估計

核密度估計是用于計算要素在其鄰域中密度的方法[13,16,20,22], 反映研究要素集的集中離散程度。

式中:fn(x)為核密度;k()為核函數,i取值[1,n];n為點數;h為帶寬;x-xi表示點x到xi處的距離。

2.4 地理探測器

2.4.1 因子探測 因子探測可以探測某種影響因子對地理要素空間分異性決定力程度的高低[17,23]

湘桂黔3省(區)交界處的地形多為山地, 侗族人民在尊重自然、 順應自然的生態智慧理念引導下, 能夠選擇適宜的區域營建村落。與此同時, 村落留存至今與現代社會經濟環境有著緊密聯系。因此, 本研究結合實際情況選取海拔、 坡度、 坡向、 河流密度、 公路密度、 年均氣溫、 年均降雨量、 地均GDP、 人口密度等9個因素對侗族傳統村落空間分布進行研究。

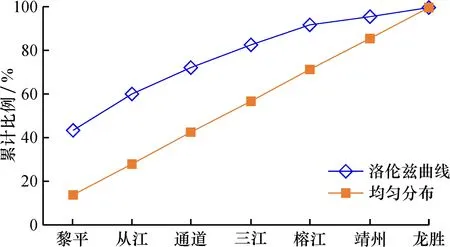

2.4.2 交互探測 交互探測可評估兩種因子的相互作用對研究要素空間分異的影響是否會增強或減弱。本研究分別計算兩種因子a和b對研究事件的驅動值Q(a)和Q(b),兩影響因素交互之后產生疊加變量Q(a∩b)。交互結果共有5種:當Q(a∩b)>Q(a)+Q(b)為非線性增強;Q(a∩b)>Max(Q(a),Q(b))為雙因子增強;Q(a∩b) 在研究區內將侗族傳統村落視為點要素, 用坐標點表示其地理位置。將219個傳統村落的地理坐標導入ArcGIS 10.5, 通過其中的平均最鄰近工具進行運算, 得出結果R=0.766 2, 即R<1, 由此可判定侗族傳統村落在研究區內的空間布局類型為凝聚型分布。 根據不平衡指數公式計算出S=0.490 1, 表明侗族傳統村落在研究區分布不均衡。根據統計數據生成洛倫茲曲線(圖2), 洛倫茲曲線距離均勻分布線相對較遠, 曲線突起弧度較大, 表明侗族傳統村落在各個縣域內的分布具有不均衡性。 圖2 洛倫茲曲線Fig.2 Lorentz curves 為研究湘桂黔侗族傳統村落的空間聚集特征, 通過ArcGIS進行核密度分析, 經過多次試驗, 選擇帶寬為15 km, 生成研究區傳統村落的核密度分布圖(圖3)。整體上, 侗族傳統村落核密度分布形成“多集聚, 少分散”的空間格局, 呈現出局部多點集聚的現象, 黎平縣茅貢鎮周邊地區是聚集程度最高的區域, 在黎平縣尚重鎮和肇興鎮形成兩個次級高的區域。侗族傳統村落密集分布在縣域邊界地帶, 在各縣域內呈現出邊緣化分布特征, 縣域中心與邊緣地帶分布密度存在顯著差異。 圖3 侗族傳統村落核密度分布圖Fig.3 Kernel density distribution of traditional Dong villages 4.1.1 海拔 侗族傳統村落平均海拔為537.76 m, 海拔介于300~800 m的侗族傳統村落數量占總數的78.54%, 表明侗族傳統村落趨向分布于中高海拔地區。海拔800 m以上的區域, 道路交通不便, 可耕種的土地不多, 分布的村落數量較少。湘桂黔侗族聚居區降雨充沛, 河網密布, 海拔過低的區域易積水且不利于應對洪澇等自然災害。中高海拔地區更有益于躲避戰亂, 減少外界影響, 將侗寨選址在中等偏高海拔地區是侗族人民因地制宜、 適應環境的選擇。 為進一步研究海拔與侗族傳統村落分布的關系, 對侗族傳統村落進行全局空間自相關(Moran’s I)分析[24], 其莫蘭指數為0.414, 表明不同海拔的傳統村落存在集聚現象。侗族傳統村落分布呈現海拔高度上的垂直差異, 這是由于同一海拔高度的地區難以承載所有的侗族居民, 侗族人民在尊重自然、 順應自然生態智慧理念的影響下, 通過觀察棲居地的山水環境, 集中在300~800 m的中高海拔地區選擇適宜居住的場所。基于ArcGIS對侗族傳統村落局部自相關特征進行分析, 得出三省侗族傳統村落海拔LISA集聚圖。由圖4可見, 高-高集聚村落有45個, 主要分布在黎平、 從江和榕江交界地帶, 低-低集聚村落有39個, 主要沿三江北部邊界分布。高-低、 低-高、 非顯著集聚3個類型有135個侗族傳統村落, 這些區域的侗族傳統村落集聚類型不顯著, 主要由于湘桂黔交界地區多為山地且地形起伏高低錯落, 村落與周邊其他村落所處的海拔高度存在垂直方向上的差異。基于研究區數字高程模型, 運用ArcGIS對侗族傳統村落地形起伏度進行計算, 高-低、 低-高、 非顯著集聚3類侗族傳統村落地形起伏度為317.28 m, 高于高-高和低-低集聚村落的209.62 m, 表明多數侗族傳統村落所處地區地形起伏相對較大, 研究結果與實際相符合。 圖4 侗族傳統村落海拔LISA集聚圖Fig.4 Elevation LISA of traditional Dong villages 4.1.2 坡度 湘桂黔侗族聚居區多為山地丘陵, 坡度影響著農業耕作和生活居住。坡度相對較小的區域, 村落營建所需的工程量較小, 并且較緩的坡度有利于排水灌溉, 適宜生產生活。研究表明, 71.69%的侗族傳統村落分布在坡度10°以下的區域, 25.57%的侗族傳統村落分布在坡度10°~20°的地區, 坡度20°以上的地區僅分布有2.74%的侗族傳統村落(圖5), 整體上侗族傳統村落呈低坡度區域聚集分布的特征。湘桂黔侗族聚居區山地多、 平地少, 隨著坡度的增加, 水土流失程度加劇, 不利于農業耕種, 并且面臨滑坡、 泥石流等自然災害的風險, 對侗族人民的居住環境構成威脅。而侗族人民具有較強的生態意識, 具備實施生態環境改性的能動稟賦, 能夠在山地構建梯田, 適應較大坡度給農業生產帶來的不利影響, 主動去適應環境[25]。流傳于從江占里侗寨一帶的《許愿歌》唱道: “一棵樹上只能有一窩雀, 多了一窩就會挨餓; 圖5 侗族傳統村落坡度分級圖Fig.5 Slope distribution of traditional Dong villages 山林樹木是主, 人是客。”這明確了山地、 樹林與人之間是主客的關系, 反映出侗族人民對于山林等自然環境的尊重。草木共山生, 萬物從地起, 侗族人民與其生存的環境是共生共榮的關系, 體現了一個民族的生存理念和生態智慧。 4.1.3 坡向 受山體走勢的影響, 不同坡向的光照和水熱條件皆有所不同, 對侗族人民的生產和生活具有一定的制約作用, 從而對村落的選址營建產生影響。侗族傳統村落在各個坡向均有分布(圖6), 在坡向分布上無顯著差異, 陽坡略多于陰坡, 表明侗族傳統村落雖然傾向于分布在陽光更充足的坡面, 但可以在各個坡向的地區選址落寨, 坡向因素對于村落分布的限制作用較小, 一定程度上說明了侗族人民通過選址營建主動適應了當地的地勢。進一步研究發現, 位于陰坡的村落, 通過對小地形的改造和建筑的營建獲取更多的光照時長, 同時也積極適應當地的風向, 因山祛風, 藏風聚氣, 形成環境宜人的小氣候以適應當地的環境[26]。 圖6 侗族傳統村落坡向分布圖Fig.6 Distribution of slope direction of traditional Dong villages 湘桂黔侗族聚居區的侗族人民原先棲居于梧州一帶, 而后沿著河流遷徙至此營建村寨, 區域內河網密布, 河流成為影響侗族人民選址落寨的一個重要因素。研究區侗族傳統村落距河流平均距離為235 m, 88.13%的村落距離河流500 m以內, 有明顯沿水系分布的特征。侗族人民在生活、 農業灌溉和村落防火等方面需要便捷的水資源, 河流可以提供大量用水, 同時還能起到一定的防御作用, 因此他們大多選擇距離河流較近的地區營建村落。早期侗族先民過著飯稻羹魚的生活, 靠近河流便于取水和獲得食物, 水運交通也較為便利。侗族古歌《姜良·姜美》: “我說姜美生兒用刀砍, 剁成細塊拿到坡上撒; 頭變苗家住坡頂, 肉變侗家住水邊”, 也表明侗族人民有在靠近水系聚居的特征。而分布在離河流較遠的村落, 經實際調研發現, 村寨之中多有溪流和山泉水, 并以此建造水井、 水塘。 湘桂黔侗族傳統村落年均氣溫在12.7 ~18.6 ℃, 多年平均氣溫15.5 ℃; 年均降雨量在1 142.7~1 668.3 mm, 多年平均降雨量1 300.2 mm。研究區降雨量充沛, 水熱條件組合優良, 為農業生產奠定了良好的自然條件。氣溫、 降水影響著村落的選址布局和建筑形式構成, 侗族人民具有較強的民族生態意識, 強調因勢利導來適應氣候變化。侗族聚居區夏季炎熱多雨, 為適應當地的氣候條件, 其房屋多為底層架空的干闌式建筑。《北史》中對古越人(侗族祖先)的居所就有“依樹積木, 又居其上, 名曰干闌”的描述[27], 這種建筑形式既可適應地形, 也有利于防潮散熱。 研究區公路密度在地理空間分布上與侗族傳統村落分布具有較強相關性。連接外界的道路與侗族人民生產生活息息相關, 可達性強的村落與外界交流便捷, 但更容易受到現代化建設的影響。公路密度影響著傳統村落的可進入性, 根據《公路工程技術標準》(JTG B01—2014), 結合研究區實際狀況, 將高速公路、 一級道路、 二級道路、 三級道路、 四級道路、 其他道路, 其平均行車速度分別設定為100、 80、 60、 30、 20、 15 km/h, 對研究區交通可達性進行評價。結果表明, 從各縣中心到侗族傳統村落理論平均到達時間為1.73 h, 超過1 h的傳統村落有173個, 占79%, 整體可達性不高。這是由于研究區地形多為山地, 且靠近傳統村落的道路絕大多數為低等級道路, 實際可達性較差。進一步研究發現, 侗族傳統村落距離高速公路、 一級道路和二級道路的平均直線距離為15.72 km, 村落距離高等級道路普遍較遠, 侗族傳統村落聚集程度較高的區域低等級公路密度高, 低等級公路區域受現代化影響有限, 遭受開發性破壞較少, 有利于侗族傳統村落保持自身的生活模式與村落風貌, 使村落得以保存。 4.5.1 地均GDP 區域經濟發展水平與傳統村落保護和開發程度緊密相關。運用ArcGIS對湘桂黔侗族聚居區地均GDP進行計算, 結果顯示, 侗族傳統村落分布于130~309 萬元/km2的區域, 整體趨向于分布在經濟發展相對較差、 距中心縣城較遠的地區。侗族傳統村落距離中心縣城的平均距離為28 km, 距中心縣城10 km以內僅3.20%, 整體遠離中心縣城分布。距離中心縣城近, 有利于與外界溝通交流, 便于進行生產生活材料和物資的交換; 而距中心縣城遠, 則不利于生產生活, 但在一定程度上有利于保護村落的傳統風貌。早期, 侗族人民為躲避戰亂而往更為偏遠的山區遷徙, 在與中心縣城距離較遠的地方營建村寨, 偏遠山區經濟社會發展較為滯后, 受城鎮化的影響較小, 村落營建大多就地取材, 村落風貌特色延續至今。 4.5.2 人口密度 人口密度是村落保存與發展的基礎, 用ArcGIS對研究區人口空間分布千米格網數據進行計算, 結果顯示, 侗族傳統村落人口密度分布閾值為60~154人/km2, 整體上聚集在人口密度較小的地區。一定量的人口密度可為傳統村落的保護與持續性發展提供保證, 有利于民族延續。人口密度高的地區受現代化和城鎮化的沖擊較大, 傳統村落數量也較少。而縣域邊界地帶的人口密度較低, 現代化水平也較低, 村落產業結構穩定, 主要以農業為主, 傳統農耕文化得以延續, 村落風貌維持穩定, 以上這些因素都有利于傳統村落的保存, 因此縣域邊界地帶分布有數量較多的侗族傳統村落。 上述研究表明, 自然環境與社會經濟等因素共同影響了侗族傳統村落分布的整體態勢。為深入分析其內在驅動因素, 根據侗族聚居區實際情況, 對海拔、 坡度、 坡向、 河流密度、 公路密度、 年均氣溫、 年均降雨量、 地均GDP、 人口密度等9個因素驅動力大小進行研究。 地理探測器可探究各因素的影響強度。將核密度值作因變量, 9個影響因素作自變量, 用ArcGIS將海拔、 坡度、 河流密度、 公路密度、 年均氣溫、 年均降雨量、 地均GDP、 人口密度的數據按照自然間斷點法進行分類, 完成影響因素的數據量向類型量的轉換。將各影響因素的類型量輸入GeoDetector軟件計算各影響因素的驅動力Q值,Q值越大說明對于侗族傳統村落選址分布的影響越強, 得出結果為: 公路密度(0.269 8)>海拔(0.167 2)>河流密度(0.139 6)>地均GDP(0.118 5)>人口密度(0.111 5)>年均氣溫(0.093 4)>年均降雨量(0.072 5)>坡向(0.034 1)>坡度(0.028 4)。在所有因素中, 公路密度與侗族傳統村落分布具有最密切的關聯性, 說明公路對于傳統村落分布具有十分重要的作用。事實上, 任何村落都需要與外界溝通, 公路是村落通向外界最主要的通道。坡度因素對侗族傳統村落的驅動值最小, 坡向其次, 侗族傳統村落通過選址營建展現了適應地形環境的能力, 一定程度上克服了地形因素帶來的限制作用。 利用GeoDetector軟件的交互作用探測是對影響因素的驅動力Q值進行兩兩綜合計算, 分析兩個影響因素交互結果對核密度值解釋力是增強還是減弱。結果顯示, 所有因子兩兩疊加交互探測結果中, 海拔與公路密度、 公路密度與年均氣溫、 公路密度與地均GDP、 公路密度與人口密度、 年均氣溫與人口密度、 地均GDP與人口密度的交互值為雙因子增強, 其余均為非線性增強。任何兩種影響因子對侗族傳統村落空間分布的交互作用都要大于單一影響因子的作用, 兩兩因素相互作用皆有顯著提升, 任意兩自然因子交互分析結果均為非線性增強。 公路密度與各因素兩兩疊加后強度均較大, 尤其與河流密度疊加作用后其值達到最大, 表明這兩種因素對侗族傳統村落的綜合影響最強, 水陸交通線對于侗族傳統村落的分布具有較大的驅動力。在自然因子交互結果中, 河網密度與年均降雨量交互值最大, 水資源對侗族村落分布具有重大影響, 河網密度與海拔交互值其次, 說明了山水環境對侗族傳統村落分布具有重要影響。實際上, 侗族人民選擇在依山傍水的環境中棲居, 將山林、 河水視為滋養萬物的母體, 是一個具有山水情節的民族。 研究表明, 侗族傳統村落在湘桂黔侗族聚居區內呈凝聚型分布,且分布不均衡,主要在縣域邊界地帶聚集分布。侗族聚居區多為山地丘陵地帶,地形起伏變化較大,村落空間分布不可避免地受到海拔的影響, 78.54%的侗族傳統村落分布于海拔300~800 m的地區,高海拔地區道路交通不便, 可耕種的土地較少, 海拔過低的區域易積水且不利于應對洪澇等自然災害, 將村落選址在中高海拔地區是侗族人民因地制宜、 適應環境的選擇。侗族傳統村落傾向于分布在日照條件較好的緩坡地帶, 71.69%的侗族傳統村落分布在坡度10°以下的區域, 各個坡向均有分布, 在坡向分布上無顯著差異。88.13%的侗族傳統村落距離河流500 m以內, 具有靠近河流聚集的規律。侗族傳統村落存在沿道路網絡分布的特征, 但79%的村落可達性超過1 h, 整體可達性不高。侗族傳統村落的空間分布格局受自然環境、 社會經濟等多重因素共同驅動, 其中公路密度、 海拔、 河網密度對于村落的選址分布有較大影響, 而坡度和坡向的地理探測驅動值較小, 說明坡度、 坡向對于侗族傳統村落分布的制約作用有一定的局限性。侗族人民在選址營建村寨時主動降低了不利地形對于營建村寨的負面影響, 表現出一定程度的環境適應能力。公路密度在所有影響因素中驅動值最大, 但侗族傳統村落的周邊道路多為低等級公路, 距離高等級公路距離較遠, 可達性低, 受城鎮化所帶來的影響有限。雙因子交互探測結果中, 兩兩因子交互影響值均有所增強, 公路密度與河流密度的驅動值最大。侗族傳統村落的選址營建是綜合考慮各個自然因素的結果, 任意自然地理因素交互分析均為非線性增強。 地理探測器要求輸入數據為類型量, 將數據量轉換為類型量時, 不同的離散方法會得到不同的驅動值, 后續將運用多種分類方法將各個影響因素數據實現離散化處理后再進行比較研究, 以提升數據精度, 增加研究深度。侗族人民對于棲居地的選擇是在山水環境中對蠻荒美進行選擇的過程, 蘊含著豐富且質樸的民族生態智慧理念, 探究民族生態意識, 可為現代人居環境建設提供新思路。湘桂黔交界地區是多民族聚居地帶, 下一步研究會將侗族與苗族、 瑤族、 壯族等少數民族進行多民族協同分析, 剖析侗族與其他民族環境適應的內在聯系性和差異性, 探究少數民族環境適應智慧。3 侗族傳統村落空間分布特征

3.1 空間分布類型

3.2 均衡性分析

3.3 聚集性分析

4 影響因素分析

4.1 地形因素

4.2 水源因素

4.3 氣候因素

4.4 交通因素

4.5 社會經濟因素

5 影響因子地理探測

5.1 因子探測

5.2 交互探測

6 結論與討論