鄂爾多斯盆地西南緣中上元古-古生界地層賦存特征及儲層類型研究

楊璐

中石化石油物探技術研究院有限公司 江蘇 南京 210000

在全球范圍內,目前在中亞、北非等地區的元古界-寒武系已經取得油氣重大發現,國內早在上世紀 70-80 年代就開展了元古界油氣地質研究,近年四川盆地震旦系-寒武系安岳特大型氣田的發現證明國內大型克拉通盆地內元古界油氣勘探具有廣闊前景。

鄂爾多斯盆地中元古界發育寧蒙、甘陜、晉陜、秦豫四大裂陷槽,裂谷呈北東向展布,與華北克拉通各期裂谷的發育及展布規律相一致,地層西南厚東北薄。目前已有的大量露頭及鉆井顯示,盆地內部裂陷槽范圍內可能發育元古界規模可觀的烴源巖。鄂爾多斯盆地西南緣的巖溶高地區,高地-臺地外緣馬二、毛莊-徐莊-張夏組巖溶風化殼領域天然氣多口探井已獲勘探突破,氣源主體來源于上古煤系地層,已取得天然氣突破。鄂爾多斯西南緣位于中上元古界裂陷槽、古生界隆起的核部區域,中上元古界地層厚度大,整體上處于潮坪環境,具有廣闊的縱向勘探空間[1]。

1 地層賦存特征

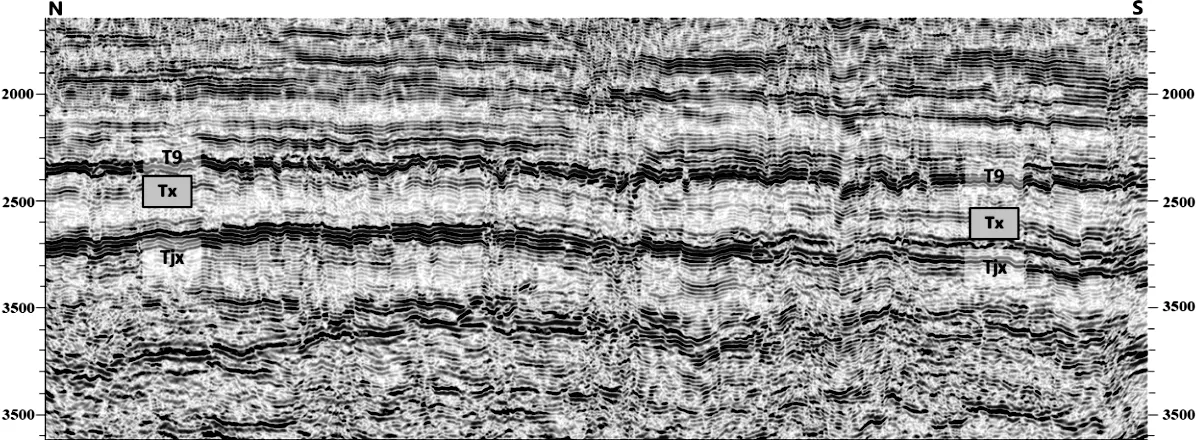

探區內的三維地震資料顯示,在上古生界底界T9不整合面之下、薊縣系底界Tjx之上存在一個角度不整合界面(下稱為Tx)。該界面與上、下同相軸呈明顯的角度不整合接觸,并且該界面對應的波谷同相軸連續性好,在三維地震工區內可廣泛追蹤。

通過對Tx界面的全區追蹤發現(圖1):在三維地震工區的中北部, T9-Tx間地層的時間厚度由西向東逐漸增加逐漸變厚;探區南北向剖面顯示,由北向南,T9-Tx間地層的時間厚度具有“由厚變薄再增厚”的變化趨勢,而Tx-Tjx間地層的時間厚度則具有完全相反的變化趨勢,即存在“蹺蹺板”現象;同樣,探區北西-南東向剖面顯示,T9-Tx間地層表現為“西北薄東南厚”的特點,Tx-Tjx間地層則表現為“西北厚東南薄”的特點。Tx界面是一個可跨區追蹤的廣泛發育的反射界面,其位于T10界面(奧陶系底)、T11界面(寒武系底)之下,Tjx(薊縣系底)之上。通過結合探區周緣的區域地質資料,可進一步明確Tx界面的地質意義。

圖1 南北向三維地震剖面

前人研究發現:鄂爾多斯盆地西南緣豫西地區的露頭內中元古界官道口群杜關組底界與下伏巡檢司組為角度不整合接觸,并且官道口群內各組(馮家灣組,杜關組,巡檢司組,龍家園組)在地層年齡、沉積環境上可與華北地臺薊縣系各組進行對比。此外,岐山薊縣系剖面內杜關組底部古地震成因滑塌褶皺、斷層角礫巖發育,并且下伏的巡檢司組與杜關組間為斷層接觸,說明了杜關組底界為一薊縣系內部的不整合面[2]。

在與鎮涇距離較近的華亭馬峽剖面和隴縣陜口元古界剖面中,薊縣系地層也由馮家灣組、杜關組、巡檢司組、龍家園組構成,且巖性與前述豫西地區官道口群類似,與探區以西、以南露頭類似,與靈寶-欒川官道口群沉積類似,亦可與周緣探井對比。

綜上,建立了適用于探區內中上元古界各主要反射界面的解釋模式:Tx同相軸可能對應區域上薊縣系杜關組底界反射,Tx界面之下主要為巡檢司(Tx-Txjs間,Txjs為巡檢司底界反射)、龍家園組(Txjs-Tjx之間,Tjx為薊縣系底界)地層,界面之上為杜關、馮家灣組(Tx-T9之間)地層。

2 烴源巖發育情況

區域上,鄂爾多斯盆地周緣的熊耳裂陷槽和同屬華北地臺的燕遼裂陷槽內發育有規模可觀的優質古老烴源巖(寒武系-元古界烴源巖),其TOC均值可達5.2%,Ro均值可達2.2%。鄂爾多斯西南緣位于晉陜裂陷槽核部,處于與熊耳、燕遼裂陷槽同樣的構造沉積環境,同樣具有形成規模油氣資源的潛力[3]。

在研究區北部,上古生界山西-太原組煤層和暗色泥巖十分發育,其厚度中心均位于探區西北,厚度可達100m以上,且厚度中心位于上古生界底面構造的相對低部位區,從而保證了上古煤系烴源巖良好的運移條件。

此外,研究區西南部長城系頂部崔莊組發育暗色泥巖,其厚度可達40m以上,研究區周緣的濟探1井顯示其TOC值可達1%,具有良好的生烴潛力。上述的兩套烴源巖為鎮涇地區下古生界-中上元古界形成規模油氣聚集提供了物質基礎。

3 儲層發育特征

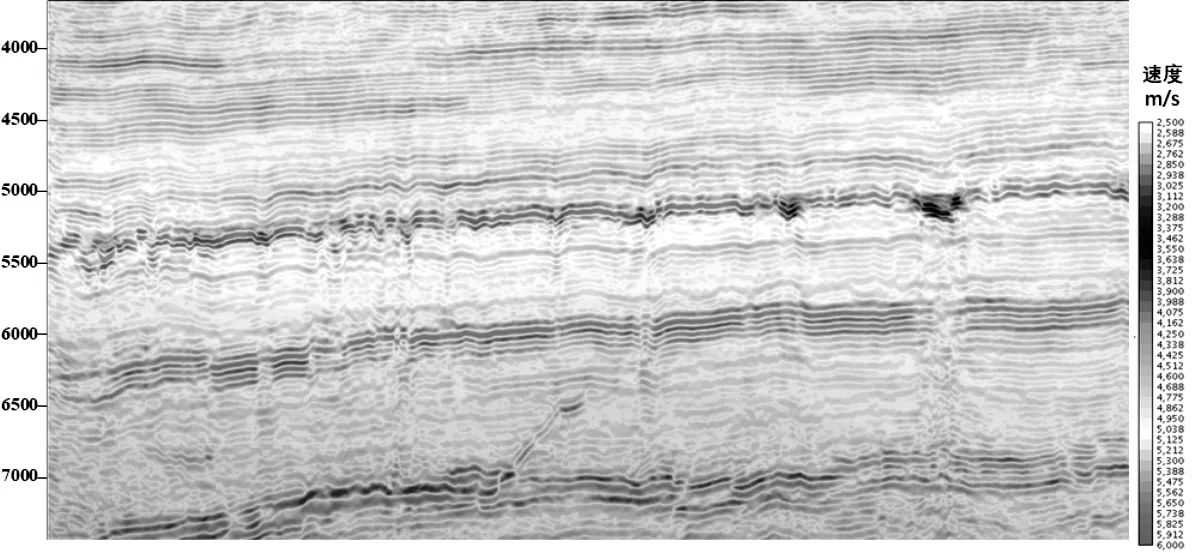

研究區內的三維地震資料顯示,T9不整合面之下剖面上存在低速異常,引起下伏同相軸畸變,相干切片上也表現為不規則形狀的異常響應。提升深度域數據體速度模型精度后,原有的低速異常依舊存在,由此證實確實存在某種類型的地質體導致了低速異常的產生(圖2)。

圖2 速度與地震剖面疊合圖

研究區整體位于巖溶高地核部,薊縣系地層在全區廣泛出露。探區北部(玉都斷裂以北)處于古地貌高部位,同時古水系發育,地表徑流作用強,使得原有的碳酸鹽巖地層容易遭受強烈地溶蝕改造;而探區南部處于古地貌低部位,原有地層的溶蝕改造程度較弱。因此,T9界面之下的低速異常體很可能為巖溶作用引起的低速異常體[4]。

探區北部巖溶作用最強,對速度影響最大,斷裂控沉積不明顯;而南部及東南部基本不存在巖溶現象,斷裂明顯控制著寒武系-杜關組的厚度變化。進一步分析全區下古生界-中上元古界斷裂特征,發現鎮涇地區下古生界-中上元古界斷裂有以NWW向為主,其次為NNE向,NWW向平均斷距最大且控制沉積。在研究區外,同樣位于巖溶高地的彬長地區的長探1井寒武系張夏組地層中普遍發育侵蝕-垂向溶洞溶縫。此外,岐山薊縣系野外剖面顯示馮家灣組溶孔發育,表明其經歷了較強的巖溶作用改造。在整個華北地臺內,鄂爾多斯盆地西南緣薊縣系馮家灣組的巖性組合與華北地臺北部薊縣系霧迷山組巖性組合類似,具有溶洞巖溶洞穴或塌陷溶坑發育的地質條件,并且已經形成了大型的潛山油氣藏。

這種在薊縣系開殼區發育的低速異常體為溶洞-縫洞體系,其發育程度受到古構造形態、斷裂與微古地貌等多因素的聯合控制。溶坑-溶洞主要分布在工區西北部古構造高部位的薊縣—震旦系開殼區;而東南部古構造低部位的寒武系開殼區相對不發育溶坑-溶洞。同時,溶坑-溶洞的分布還受到NWW-NNE共軛斷裂和微古地貌沖溝控制。這些溶坑-溶洞以垂向溶蝕為主,而沿沖溝徑向溶蝕相對較弱;北部構造高部位處發育的溶坑-溶洞切割深,而南部構造低部位溶坑-溶洞切割淺,高地區域二級斜坡不發育。

綜合以上研究推測研究區下古生界-中上元古界發育巖溶風化殼型成藏組合。上古生界太原-山西煤系烴源和長城系頂部崔莊組暗色泥巖構成馮家灣組、寒武系巖溶風化殼型氣藏的有效烴源巖,同時也可以作為蓋層,探區中北部薊縣系馮家灣組含泥晶碎屑白云巖巖溶縫洞體是有利儲層,薊縣系內部杜關組作為蓋層也可起到封堵作用。

4 結論

(1)鄂爾多斯盆地西南緣薊縣系發育龍家園、巡檢司、杜關組、馮家灣組四套碳酸鹽巖地層。

(2)研究區中上元古-古生界發育2套烴源巖,探區北部發育山西-太原組煤層和暗色泥巖,運移條件有利,探區西南部長城系頂部烴源巖較發育,長城系、薊縣系烴源厚度大、充注條件好。

(3)薊縣系開殼區具備發育碳酸鹽巖溶洞-縫洞體地質背景和巖性基礎,可與上下烴源巖形成巖溶風化殼型成藏組合,立體拓展鄂爾多斯盆地深層天然氣勘探領域與空間。