從雷州方言詞匯透視雷州文化來源及內涵

符海瓊,鄭秋晨

(1.汕頭大學文學院,廣東 汕頭 515000;2.廣州新華學院中國語言文學系,廣東 東莞 523133;廣州大學人文學院,廣東 廣州 510006)

引言

雷州市位于廣東省西南部,為屬湛江管轄的縣級城市。據《今縣釋名》載:“縣南、西皆瀕海,本漢徐聞,隋改徐聞為隋康,析隋康地置縣,因名海康。”[1]1994 年改為雷州市,當地方言為海康話,即雷州方言。

在現代漢語方言的分類上,雷州方言屬于七大方言的閩方言。明·萬歷《雷州府志》中記載:“雷之語三:有官話,即中州正音也,士大夫及城市居者能言之。有東語,亦名客語,與漳、潮大類,三縣九所鄉落通談此。有黎語,即瓊崖臨高之音,惟徐聞西鄉之言,他鄉莫曉。”[2]簡而言之,雷州地區當時存在官話、東語以及黎語三種語言,其中的東語就是現在的雷州話。在《雷州方言與雷州文化》一文中,語言學家詹伯慧和甘于恩指出,廣義的雷州方言是一個以行政區劃為限定語的概念,指的是在雷州半島通行的漢語方言。狹義的雷州方言則指雷州話(或“雷話”),屬閩語[3]。本文采用狹義的概念。

作為廣東省唯一一個縣級“國家歷史文化名城”的雷州素有“天南重地”之稱。作為嶺南四大文化之一,雷州文化意義重大,有一定的研究意義。我們可以從不同的角度認識和了解雷州文化,而地方方言作為人類生活的一種社會現象,又是局部地區人們交際的重要工具,地方文化的載體,表現出其在觀察和反映當地文化中不可忽視的價值。

在一種語言中,其詞匯變化是最快的,也最能體現文化的發展變化。目前較多文獻對雷州方言、雷州文化都有所研究,但將方言和文化聯系到一起的較少,比如詹伯慧、甘于恩的《雷州方言與雷州文化》、朱月明的《雷州話及其獨特的地域文化》等,專門從雷州方言詞匯的角度切入研究雷州文化的論文更為少見。筆者從該角度,揭示當地獨有的風俗、習慣、禁忌以及崇拜等雷州文化。這有利于更進一步地了解雷州地區的歷史和傳統文化,讓大家對雷州方言詞匯與雷州文化之間的關系有更清晰的認識,有利于更好地樹立當地的文化自信,傳承和發展好當地文化,表現雷州文化價值。

一、雷州方言詞匯與雷州文化來源

雷州方言詞匯中的特色詞可以體現雷州文化的特性,區別于其他地方文化,其中外來詞能夠側面表現出雷州文化與其他文化的融合發展,而常見詞則能從雷州方言詞匯本身追溯雷州文化來源。因此了解雷州文化的來源歷史可以從雷州方言詞匯中的特色詞、外來詞以及常見詞這三個方面來觀察。

(一)從特色詞看雷州文化來源

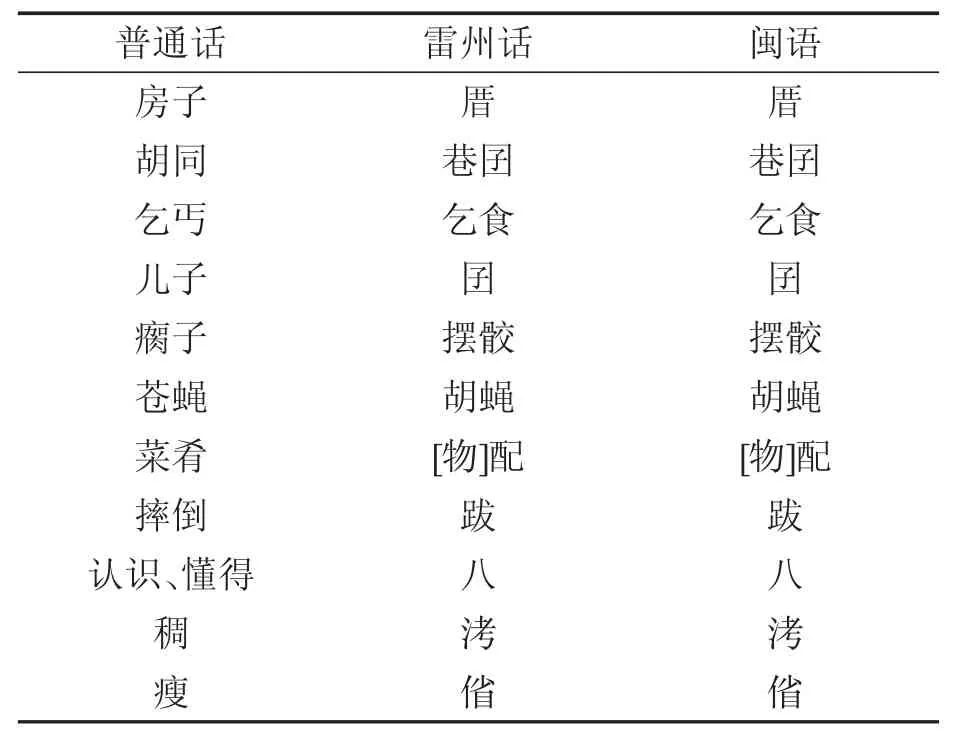

據《民國海康縣續志》人物志先正傳中記錄,“李紹繹,邦塘村人,始祖日德重,明時由莆田遷海康,遂卜居今村。”[4]可知當時莆田人遷往雷州并定居,在長期的生活交流下,莆田人的到來對當地語言也產生了影響。語言學家詹伯慧和甘于恩曾在《雷州方言與雷州文化》一文中表示:“雷州話也有很多詞語直接來自閩語,體現出詞匯上的閩語特性。”[3]筆者將兩位學者所列舉的詞語整理出下面表格,如表1:

表1 雷州話與閩語中的特色詞

從以上表格可看出雷州方言詞匯中的特色詞跟閩語具有一致性,表現出了雷州話與閩語的直接聯系,同時說明雷州文化一部分來源于閩文化。

(二)從外來詞看雷州文化來源

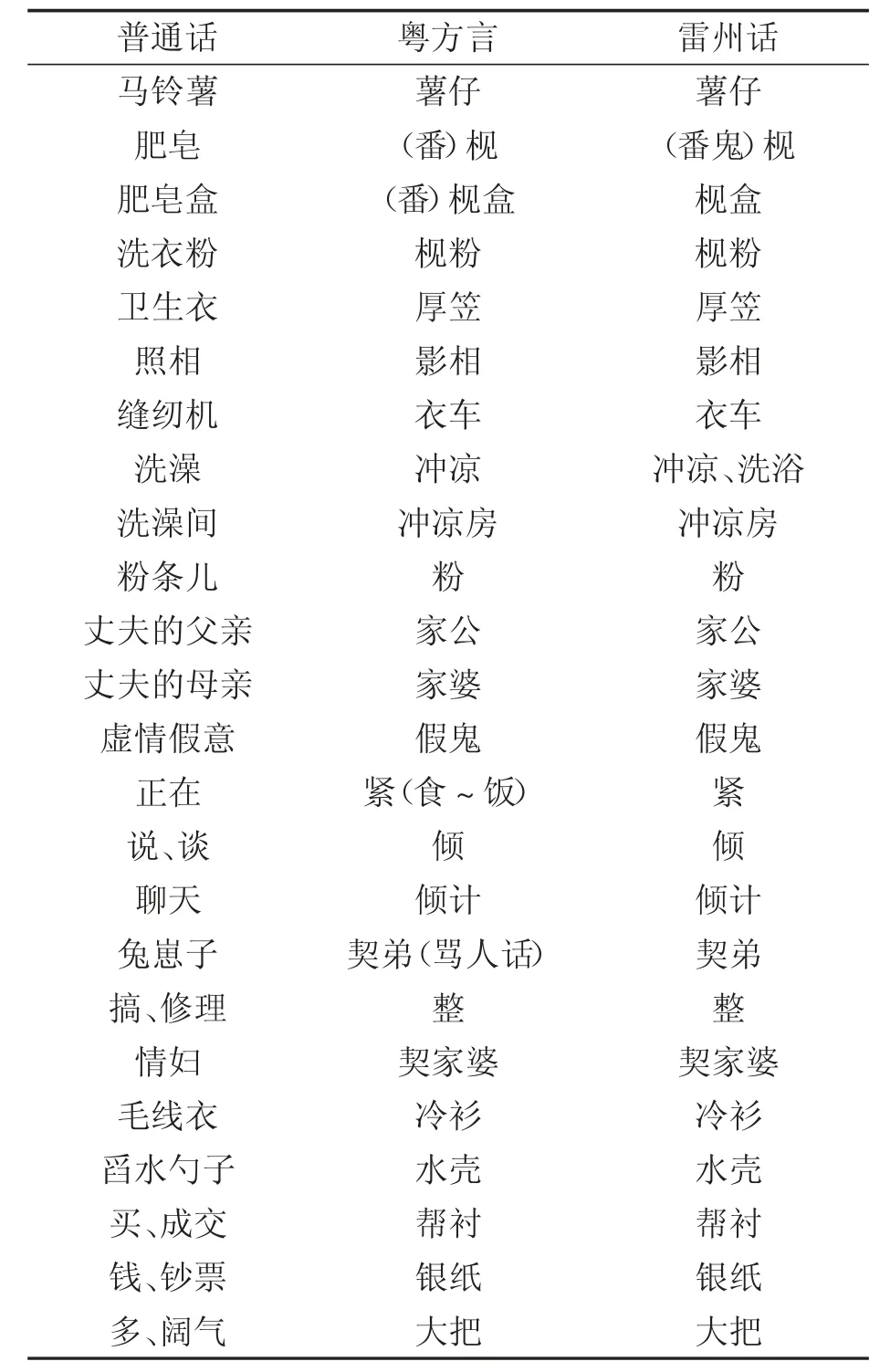

雷州方言中的外來借詞,主要表現在粵方言借詞和古越語借詞兩個方面。雷州半島部分地區的通用方言是粵方言,在相互交流,相互影響下,雷州方言吸收了不少粵方言詞匯,比如林倫倫在《粵西閩語詞匯的構成特點》中將廣州話和雷州話相互比較,指出“雷州話從粵方言中吸收了不少借詞”[5],其中所列舉借詞中雷州話跟粵方言使用相同表達的如下表2:

表2 雷州話從粵方言吸收的借詞

雷州話吸收粵方言借詞,是語言接觸發展演變的必然結果。在兩種方言的相互接觸和相互影響中,雷州方言在吸收借詞的同時,也是在接納粵方言文化的過程,粵文化是雷州文化來源的一部分乃不容置疑。

(三)從常見詞看雷州文化來源

常見詞匯是指在日常生活中較為常見,大家普遍使用的詞語,其中包括常見名詞后綴等。“漢語方言中最常見的名詞后綴基本上都來自表‘兒子’義的名詞,如官話的‘子’和‘兒’,吳方言的‘兒’,閩方言的‘囝’,粵方言的‘仔’(實為‘子’),客家方言的‘子’和‘崽’。”[6]在雷州方言中,表“兒子”義用“囝”,但常見后綴則使用“仔”字,比如“后生仔”(男青年)、“儂仔”(小孩)等。同時,“仔”字在雷州地區自然村名中較為普遍,而地名作為民族活動史的“活化石”,研究當地地名可以幫助我們還原該區域的歷史痕跡,了解文化發展脈絡。

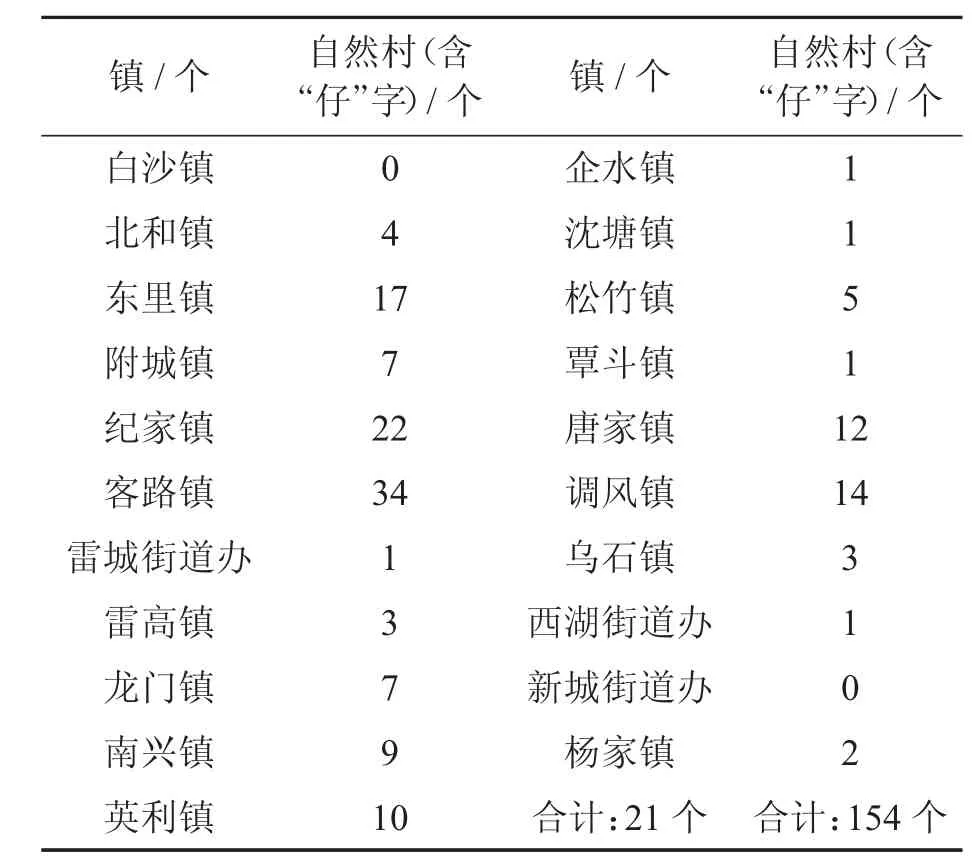

對含“仔”字自然村名進行統計發現,截至2018 年末,雷州市常住人口150 萬人左右,共轄3 個街道、18 個鎮。18 個鎮下轄自然村2273 個,3 個街道辦下轄自然村15 個,合計2288 個。從現有的政府行政區劃分表來看,其中含“仔”字的村名共有154 個,具體分布見表3:

表3 雷州地區含“仔”字自然村地名數量分布

上表含“仔”字自然村名數量最多的為客路鎮(34 個),其次是紀家鎮(22 個),再者是東里鎮(17 個),直接地說明了“仔”字在雷州地名使用中的普遍性。“仔”字在雷州話字典中有兩個讀音五個義項,念“zi214”時,義項分別為幼小的和仔細。念“zai214”時,是兒子、小孩、男青年以及幼小的動物的意思[7]。但這些義項并不能很好解釋地名中的“仔”字含義。而在閩方言中,發現“仔”有在地名中作為小稱的意思,指很小的村落(或地貌)。在《雷州方言與雷州文化》一文中,語言學家詹伯慧和甘于恩也曾指出“仔”字來源于閩語,在地名中作小稱用,表示很小的村落(或地貌)[3]。同時,在含“仔”字自然村名中,不少村名保留著古越少數民族在雷州生活過的印跡,比如北和鎮的邁創仔、附城鎮的麻亭仔村,紀家鎮的潭仔村等。其中“邁、麻、潭”等字是壯語音譯字,比如“潭”是壯語tam2 的音譯字,意為“塘、坑”[8]280。由此,從常見詞“仔”字在地名中的含義來看,雷州文化很大部分來源于閩文化和古越少數民族文化,另外“仔”在人稱方面也有表示“兒子”義,這跟粵方言又是相通的,在一定程度上體現粵文化對雷州文化的影響。

二、雷州方言詞匯與雷州生活文化

雷州方言詞匯中有比較多詞跟漁獵、農耕、軍旅等方面有聯系,其中民間的娛樂游戲則直觀反映了雷州的生活文化。

(一)與漁獵生活相關的詞匯

雷州地區位置靠海,漁業發達。在臨海地區,日常生活交流自然離不開海洋因素,因此雷州方言中也有較多詞匯是關于海鮮、捕魚等。雷州地區稱呼以漁業為生的漁民為“做海個”,有的家庭是以養殖蝦為生等,這些則稱為“做蝦個”。稱呼只是一方面,對于各種魚類,雷州地區也有各樣的表達。比如在《雷州方言與雷州文化》中提到的有“鮫鰳(真鯛)、鰷魚(彈涂魚)、(海蟄)、魟魚(海鰩魚)、笠魚(烏魚)、大頭魚(鳙魚)、水乞食(水虱)、白痣鯊(星鯊)、角螺(海螺)等”[3]。還有充分體現地方特色,反映當地日常生活及其社會生產條件的“太陽落水”,它的意思是指傍晚時分,太陽下山了,但因雷州地區地勢平緩,少山靠海,所以當地表示傍晚用“太陽落水”,也有“日頭落水”一說。

關于漁獵生活的詞匯,在雷州地區民間孩童的娛樂游戲中也有記錄,筆者據當地博物館記載資料整理表格如下(詳見表4):

表4 漁獵類游戲

這些漁獵游戲反映了雷州人民古時生活環境的險惡,表現出雷州人民不畏困境、敢于斗爭的精神。它也記錄了雷州人靠海而居、以海為生、以海為樂的生活,同時凸顯出雷州人民對海的熱愛和對生活的熱情。

(二)與農耕生活相關的詞匯

盡管雷州地區靠海,很多人也是以海謀生,但其總體地勢平緩,內部平原面積較大,因此總體是農業為主,漁業為輔。雷州還有“廣東糧倉”之稱,在南渡河畔的東西洋主產糧區,因產量豐富,被稱為“廣東第一田”。

在雷州方言詞匯中,用于描述農耕生活的詞匯也比較多,比如農具類的詞有“石礱磨”“稻擋”“谷圍”“谷扒”“篩谷風車”等等,從這些詞可以看出雷州地區以種植水稻為主。再比如關于農耕幫手“牛”的詞語有“飼牛”、“飼牛儂”(牧童)等,跟“牛”相關的熟語還有“獨市賣牛籠(比喻獲得專利)、牽牛入酒樽(比喻硬要干客觀條件不允許做的事情)”[8]236等等。雖然表面看這些俗語跟農耕沒有什么聯系,但“牛”作為農家常用的耕作幫手,其意義已經嵌入熟語當中,表現雷州人民對生活的認識。

關于民間娛樂游戲,雷州博物館記載資料中也可以發現與農耕相關的詞匯,如“袛角”,俗稱“碰頭額”,這是一個親子游戲。母親和嬰兒輕輕互碰額頭,母親嘴里發出“嗯”的伴音,就像“雙牛牴角”,這也是當地農業發展后所出現的景象;再如“推礱磨”,母子游戲,母親將嬰兒放坐在腿上,像推礱磨似的前后搖擺,同時輕哼兒歌“推礱磨,舂米籮糠;養豬肥,做嫁妝。十個籠,八個箱。妮妮姑堂嫁東鄉,十八鋪路趕不到,豬腳生蟲餅生”(大致意思是孩子長大嫁人,因路途遙遠,嫁妝中的豬腳和餅都變壞了),唱完母親用頭輕碰孩子腹部,逗他開心。

這些娛樂游戲一是反映了農業發展后人們生活的改善,二是表現出雷州人民熱愛生活、關愛家人等情懷。

(三)與軍旅生活相關的詞匯

古時雷州有很多邊防駐軍,甚至有些軍人與當地居民通婚,在清嘉慶《海康縣志》疆域志戶口條記載到天順(明)六年(1462 年)軍戶就有三千七百一十一[9]。可見當時軍人在雷州數量較多,又因軍人留下生活,成家立業,雷州方言中也留有軍旅生活的痕跡。

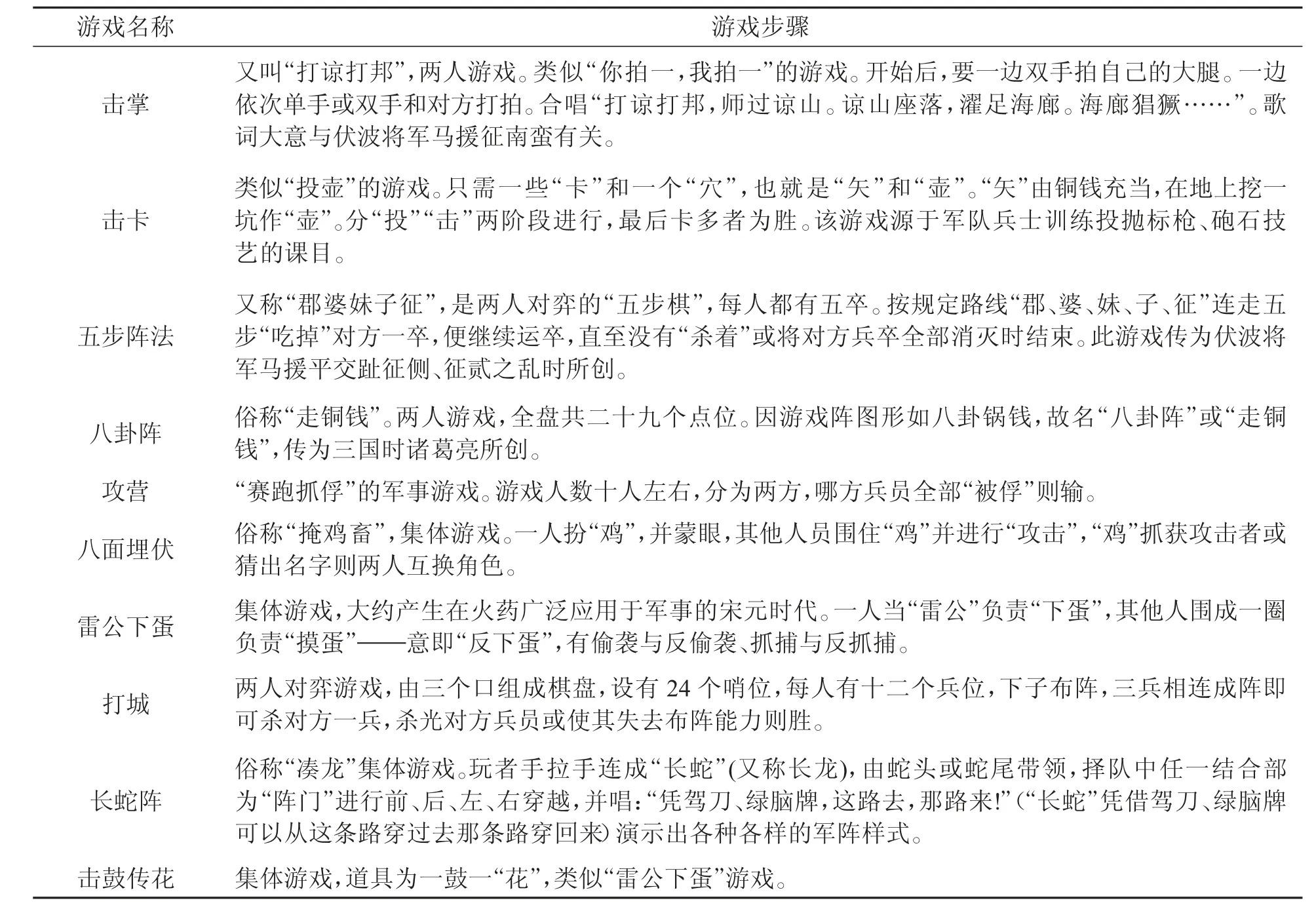

如今人民安居樂業,生活穩定,關于戰事的相關詞語在人們的生活中很少使用,但在日常生活中也可以從民間娛樂游戲看到軍旅生活的縮影。當地博物館記錄如下表5:

表5 軍旅生活類娛樂游戲

這些記錄軍旅生活的游戲如今成為孩童們的一種娛樂方式,更重要的是,它們表現出了雷州人民的英勇智慧,有勇有謀,時刻準備跟敵人戰斗的精神氣,反映出了雷州的軍旅生活文化。

三、雷州方言詞匯與雷州信仰文化

雷州的信仰文化,源遠流長,歷史悠久,形式豐富多樣,充滿地方特色。特別是其中的自然崇拜、祖先崇拜以及生殖崇拜保留了先民信仰文化的歷史,是先民風俗、宗教信仰的表現。其中有的儀式十分神秘,有濃厚的迷信色彩。

(一)雷州方言詞匯與自然崇拜

自然崇拜是雷州先民最初的宗教儀式。在缺乏科學認識的時代,人們對各種自然現象都賦予神的色彩,認為“萬物有靈”,因此便通過祈禱、獻祭、巫術等方式祭拜自然界諸神,以求實現谷物充足和無病無災等美好愿望。

雷州地區的自然崇拜有樹崇拜、石崇拜、太陽崇拜、北斗崇拜、隕石崇拜、月亮崇拜等說法。在雷州方言詞匯中,仍有“拜月母”一說。“拜月母”也就是月亮崇拜,雷州話把月亮稱為“月母”,即視月亮為“婚姻紅娘”來祭拜。“拜月母”一般是在每年八月十五中秋節時舉行,如果家中有待嫁閨女,就會通過“拜月母”來進行占卜未來的婚姻和命運,這也就是俗稱的“浮針”。在占卜的時候,先是拿碗裝滿無根水,然后由待嫁閨女用手指拖著針慢慢放進水中,讓針浮于水面,再觀察浮針在月下的投影來預示兇吉。

從這些自然崇拜的相關詞匯中,可以看出雷州人民對自然界的敬畏,也反映出了富有迷信色彩的自然崇拜文化。

(二)雷州方言詞匯與祖先崇拜

隨著人類社會生產力的發展和提高,人們對自然的崇拜逐漸轉移到人類本身的關注上,于是在母系氏族、父系氏族時期便出現了祖先崇拜。雷州的祖先崇拜包括炎帝崇拜、雷神崇拜以及媽祖崇拜等。

其中較為有名的是媽祖崇拜,“陰陽圩”一詞就記錄了人們對媽祖的尊崇。“陰陽圩”起源于明崇禎年間,盛行于清光緒年間,因其特點“無廟有會,集隨會至,朝聚暮散”而得名,是雷州人為了慶祝“媽祖”誕辰在每年三月廿三舉行的“游婆母”活動。其中最有名的是雷州楊家鎮井尾坡的“媽祖”廟會。廟會每年游行人數眾多,又因游行時間長,為了方便赴會群眾,小販會在附近擺起小攤,賣一些小吃、糖水等。人們還會賣竹器、農具等,因為當時正逢春耕時節。傳聞因為陰陽圩的竹木器質量好,經久耐用,也吸引了很多商人前來購買。媽祖本是福建莆田人,但雷州人很多是從莆田移民而來,所以為了懷念祖先,便立廟供奉,祈求風調雨順。可見雷州人民對媽祖的高度崇拜和深厚的祖先崇拜文化。

(三)雷州方言詞匯與生殖崇拜

在原始社會時期,種族的延續受到自然條件以及各種疾病的嚴重威脅,為了能夠繁衍后代,延續血脈,人們便渴望生育,對于一切關于生育的事物都抱有敬畏之心,由此衍生出了生殖崇拜。如今人們生活越來越好,生殖崇拜的相關儀式并不常見,但在雷州方言詞匯中,總能發現些蛛絲馬跡。比如“狗生”“狗仔”,這兩個詞都跟石狗有關聯,這是因為石狗在雷州被視為“守護神”“吉祥物”,而供奉石狗的目的之一是祈送子嗣。雷州人先是向石狗供奉,當求得子嗣時,生下來的孩子便取名為“狗生”或“狗仔”,在孩子滿歲后要再拜石狗神,求石狗神保佑孩子安康,聰明機靈等。

雷州的生殖崇拜文化讓人們了解到了雷州先民生活環境的艱難以及對未來生活美好愿望的向往。

四、雷州方言詞匯與趨吉避兇文化

雷州方言詞匯中存在較多的言語禁忌和委婉表達,反映了雷州人趨吉避兇的社會心理,這類詞匯主要表現在以下幾個方面:

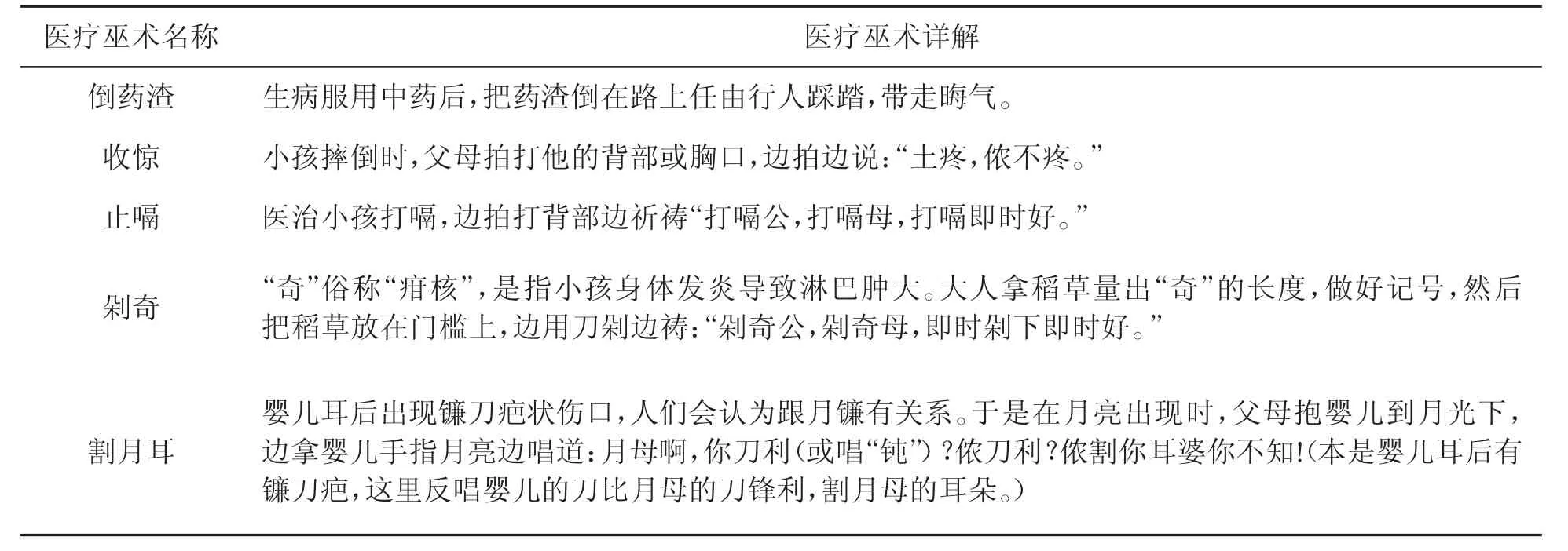

(一)避諱生病

雷州人感到身體不舒服時,很少會直接提“生病”這個詞,而是用“無著樣”委婉表達,當小孩生病的時候也不能直接說“病了”,而是會說“扒嘴”。除此之外,在雷州古代醫療巫術中,雷州人避諱生病的心理更是加上了一層“巫”色彩。比如小孩子眼睛長麥粒腫時,雷州話中稱之為“狗尖”,雷州人認為可以通過“喊水缸”治好,就是要求小孩把頭伸進水缸后對水缸大喊:“狗尖啊,你要長就長成水缸這么大,要不你就得馬上好。”另外,雷州人將小孩子耳朵發炎叫作“生貓屄”,然后大人用貓尾攪動小孩耳孔,認為這樣就能治好耳朵發炎,這一醫療巫術叫作“攪耳”。相關的比較常見醫療巫術在雷州博物館記載中有如下表6:

表6 醫療巫術

這些帶有迷信色彩的醫療巫術,不僅表現了雷州人避諱生病是社會心理,也反映出了在生產力落后時期的雷州人的醫療巫術風俗。

(二)避諱死亡

關于死亡,雷州人會說“走啦”或者“去啦”;如果是自殺的話,雷州人稱之為“自棄”,即自己放棄生命。孕婦不慎流產時,雷州人會說“肚里孤寒”。另外還有給人吊喪時,用“哭人”代替“吊唁”。這些詞都可以生動地體現出雷州人避諱死亡的心理。

(三)講究吉言

在行為上,雷州地區在各種習俗上會有很多禁忌,講究吉祥征兆,比如在生育習俗中,背小孩子出門時,身上必須帶剪刀、越蔸白(越蔸是一種帶刺植物,取其中間嫩枝葉即越蔸白。因農田開荒,越蔸逐漸少見,現農村一般用桃樹葉子代替)等辟邪。如果過橋還要向橋下丟銅錢或者硬幣,表示“買路”。這都是為了求得孩子平安。

而語言方面,可以從雷州美食中的詞匯看出雷州人們講究吉言的社會心理。比如雷州人在逢年過節時都會準備一道“芹菜”。不僅是因為它味美可口,也是因為“芹菜”跟“勤財”同音,聽起來吉祥。講到美食,自然還少不了雷州特有的米飯——“合蔞”飯(又叫蛤蔞、假蒟,一種草本植物,雷州人會用其做飯,做粽子等,也可藥用)。合蔞飯不僅聞著香吃起來更香,同時還是滋補食品。而“合蔞”這個名字也是有來源的,因為“合蔞”諧音為“合老”,表示“相合到老”的美好寓意。這些方言詞匯生動地體現出了雷州人講究吉言,祈愿美好生活的社會心理。

從雷州方言詞匯中的特色詞、外來詞和常見詞來看,雷州文化主要來源于閩文化、粵文化以及古越少數民族保留下來的文化等;同時,雷州方言詞匯中還生動地表現了雷州的生活文化、信仰文化以及避諱心理,其生活文化主要表現在漁獵、農耕以及軍旅等,信仰文化有自然崇拜、祖先崇拜和生殖崇拜等,趨吉避兇心理更是表現在日常生活的各個方面。雷州方言詞匯中的生活文化,不僅讓人們看到了雷州人們生活的環境、生產的方式以及發展的歷史,更是凸顯了雷州人們勤勞耕作,勇御外敵,保護家園和有勇有謀的精神面貌。從信仰文化的雷州方言詞匯中,我們可以了解到雷州宗教儀式的源遠流長,即使面對惡劣的環境,雷州人民仍對生活抱有美好期待。而雷州方言詞匯中所表現的避兇趨吉心理也是人類共同的文化心理,其中的委婉用詞也比較符合中國人含蓄委婉的風格。

語言中的詞匯在不斷變化,正如“陳凡凡揭示汕頭方言詞匯會因時代變遷和社會經濟發展、科教進步和文化生活改變、語言生活變遷與語言態度變化以及思維方式變遷與思想認識改變而發生變化”[10]一樣,雷州方言詞匯也會受這些影響在發生著變化,比如隨著農業的機械化,“篩谷風車”等詞使用越來越少見。而筆者以雷州方言詞匯為切入口,從方言詞透視當地文化,一是從雷州方言詞匯的角度來追溯雷州文化的來源,挖掘雷州方言詞匯背后的生活文化和信仰文化等內涵;二是更好地表現方言的文化價值,增強當地人對自身文化的自信,更多角度解讀當地文化,不僅利于繼承和發展文化,同時也能豐富文化內涵,提升文化價值。