新課程背景下高中數學“問題解決”教學模式現狀及對策

陸金貴

(江蘇省江都中學,江蘇 江都 225200)

問題解決是認知心理學中一個非常重要的研究對象.在高中數學教學中,問題解決與解決問題存在明顯的不同.問題解決就是在解決問題過程中而表現出來的綜合性思維,包括解題思路、解題方式.同時,問題解決也是一項非常重要的教學策略,貫穿于數學課堂教學的始終.尤其是在新課程背景下,數學核心素養的提出,使當前數學課堂教學不再局限在卷面分數上,更加關注學生的數學思維、知識遷移和應用能力等.基于此,聚焦數學核心素養下的要求,積極開展問題解決教學已成為關注的焦點.

1 高中數學“問題解決”教學模式概述與現狀研究

1.1 “問題解決”教學模式概述

新課程視域下,問題解決教學旨在培養學生善于觀察問題、分析問題、獨立解決問題的能力.而在解決問題的過程中,關鍵就是經過學生的獨立思考,要求學生在分析和解決問題的過程中,不僅僅要學會“回答”問題,還應學會“問”,學會“思”,促使其在問題解決的過程中,調動思維的活躍性,并促進數學綜合能力的提升.問題解決教學模式主要是依據所學的知識,為學生營造一個新穎的、與生活相契合的問題情境,以此喚醒學生的好奇心,帶領其逐漸進入到數學知識的探究之旅中,以便于學生在自主思考、合作交流的過程中,解決數學問題,進而在解決問題的過程中,逐漸形成必備的數學核心素養.

鑒于問題解決教學模式的內涵,在組織和開展課堂教學時,應遵循以下幾個原則:

原則一:啟發性.在問題解決教學模式下,問題是核心,教師必須要給學生創設一個良好的問題,使其貼近學生的實際生活,并契合學生的認知發展區,使學生在具備開放性、啟發性的問題中獲得啟發與收獲,在問題的驅動下,積極主動思考、交流討論等,最終在問題探究中感悟該學科的魅力,并形成強烈的學習自信心.

原則二:開放性.與傳統課堂教學模式相比,問題解決教學中,課堂教學更加具有開放性,課堂不再是“教師灌輸、學生被動接受”的狀態,而是逐漸發展成為“以學生為中心”的新型教學模式.同時,在這種開放性的數學課堂中,教學內容不再局限于教材中,而是將其視為教學輔助,教師充分利用數學課堂中的生成性資源,使學生在開放性的教學內容中獲得提升與發展.

原則三:主動性.在問題解決教學模式下,教師在組織課堂教學之前,必須要做好充足的準備工作,了解課程標準、熟悉教學內容以及學生的實際情況,并由此選擇出最佳的教學方法,引導學生基于已有的數學知識和經驗對問題進行深層次加工,進而促使學生在問題解決中形成強烈的求知欲,并在思考和交流中形成學習自信心.

原則四:針對性.在問題解決教學模式下,必須要為學生設置一個有價值的數學問題,以此引起學生的注意力.因此,在具體的教學中,必須要遵循針對性的原則,指向既定的教學內容,使學生圍繞這一問題展開思考與探究,以免其背離方向.

原則五:實際性.基于高中數學核心素養下的問題解決教學,應立足于數學與實際生活的內在聯系,適當融入生活化問題,以便于學生在解決實際性問題中,理解數學知識與實際生活的內在聯系,并促使所學知識的內化、遷移和應用,真正滿足學科素養下的教學目標[1].

1.2 高中數學“問題解決”教學現狀

在高中數學課堂教學中,“問題解決”教學模式彰顯出顯著的應用價值,有助于促進學生的數學思維發展,改善學生的學習方式,使其在問題解決的過程中,逐漸實現自身的全面發展.但在調查中發現,受到多種因素的制約,高中數學“問題解決”教學現狀不甚理想,依然存在諸多問題:

首先,對“問題解決”教學模式認識不足.教師作為數學課堂教學活動的組織者、引導者,教師對“問題解決”教學模式的認知程度,直接決定了課堂教學效果.在教學實踐中發現,由于教師一直束縛在“應試教育”理念的束縛中,對“問題解決”教學模式的認知還存在明顯的偏差現象,甚至部分教師誤認為“問題解決”就是“解題”.在這種錯誤的認知下,致使“問題解決”教學逐漸演變為“解題”教學;還有部分教師在開展“問題解決”教學時,依然難以突破傳統教學模式的束縛,常常將教學重點集中在問題解決的結果中,忽視了學生在“問題解決”過程中數學思維能力的發展,難以滿足學科素養下的教學要求.

其次,忽視了良好課堂氛圍的構建.在調查中發現,影響“問題解決”教學效果的因素非常多,課堂教學環境和氛圍就是其中最為重要的一個方面.同時,結合相關研究數據顯示,課堂氛圍是影響學生學習動機的關鍵性因素,唯有營造一個積極、主動的課堂氛圍,學生才能在良好的課堂氛圍中,積極思考、主動學習,真正實現高效學習.但在教學實踐中,疏導傳統教學模式的束縛,教師在開展“問題解決”教學時,常常將教學重點集中在“問題解決”中,致使數學課堂學習氛圍極為緊張,給學生帶來了極大的心理壓力,根本無法滿足“問題教學”法的順利開展.

最后,忽視了教學互動和教學反饋.面對新課程下的“問題解決”教學模式要求,教師在組織和開展課堂教學時,必須要立足于教學實際情況,引導學生通過積極有效的互動,真正達到預期的教學目標.但在教學實踐中發現,受到傳統教學理念的束縛,教師在開展課堂教學時,提出的問題比較隨意,或者問題過多,導致學生的互動積極性低下,甚至導致“問題解決”教學模式流于形式,難以達到預期的目標[2].

2 新課程背景下高中數學“問題解決”教學策略

2.1 創設問題情境

在調查中發現,情境教學作為一種全新的課堂教學模式,將其應用到課堂教學中,能夠喚醒學生的求知欲望,提升學生的學習效果.同時,情境教學也是開展“問題解決”教學活動的重要條件,促使學生在問題情境的引導下,進入到數學知識內涵的探究學習中.基于此,高中數學教師在優化“問題解決”教學時,應緊緊圍繞具體的教學內容,從學生的實際生活出發,選擇學生熟悉的素材,圍繞數學理論問題構建教學情境,以便于學生在教學情境中,積極主動參與到問題解決中.問題情境極具趣味性,喚醒了學生的注意力,使學生在解決問題的過程中,逐漸進入到“等比數列”這一新知識點的學習中[3].

2.2 由舊引新,引導學生發現問題

數學知識具備極強的系統性,新知識是建立在舊知識基礎上.因此,學生在學習數學時,應遵循數學知識這一特點,堅持循序漸進的原則,從學生已有的舊知識出發,在舊知識的鋪墊上逐漸進入到新知識探究中.

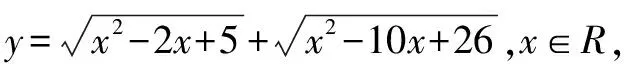

2.3 引導學生表征問題

2.4 引導學生自主解決問題

在高中數學問題解決教學中,在引領學生表征數學問題的基礎上,還應尊重學生的主體地位,引導學生結合所學數學知識,從已有的知識和經驗出發,提出解題的假設方案,并由此圍繞猜想開展探究,最終在自主思考、合作交流的過程中,逐漸完成數學問題的解答.例如,在“指數函數及其性質”的問題解決教學中,就從學生已有的數學知識出發,以高中生物中所學的“細胞分裂”切入,為學生設計了一個教學情境:接著,再次以剪繩子為例,向學生提出問題:將一根1米長的繩子,從中間剪斷,第一次剩下1/2,再從中間剪斷剩1/4米,再從中間剪剩1/8,剪x次之后剩余y米,則x與y之間的函數式是什么?學生在問題思考與探究的過程中,促進了數學知識、思維與能力的全面發展.

2.5 評價并完善問題

在高中數學問題解決教學中,還應積極關注課后問題解決這一環節,對其展開科學的評價,并從評價中得到更多的教學反饋,以此作為調整課堂教學方案的重要依據.一方面,在優化問題解決教學評價時,必須要指向具體的教學目標、數學課程標準等,設計出多層次性、階段化的評價內容,確保教學評價的標準與課堂教學內容相統一,能夠將教學效果精準地反饋出來;另一方面,在優化問題解決教學評價時,必須要發揮教學評價和問題解決教學之間的關系,充分發揮二者之間的聯動效應,使學生在雙重評價標準的驅動下,加深數學知識的理解[5].

綜上所述,新課程下,問題解決教學模式應運而生,并在數學課堂教學中得到了廣泛的應用,已成為落實數學核心素養的重要途徑.基于此,高中數學教師唯有立足于問題解決教學模式,兼顧學情和教學內容,創設問題情境,引導學生經提出問題、表征問題、探究問題等途徑,完成數學問題的探究學習,并在問題探究中形成一定的數學核心素養.