渤海典型薄互層油藏水驅動用及關鍵開發指標研究

王鑫朋,龐維浩,石洪福,張文俊,2,鄭金定

(1.中海石油(中國)有限公司天津分公司 渤海石油研究院 天津 300459;2.長江大學資源與環境學院 湖北武漢 434023)

0 引 言

目前常用的分析注采連通關系的方法有同位素載體法測試注水井吸水剖面、井間示蹤劑技術、干擾試井、生產測井和幾何曲線關聯度法定量配注等[1-6],但這些方法均存在一定的缺點:不能量化表征注采井間的連通關系;干擾試井資料并不能確定注水井的注水量;井間示蹤劑技術現場工藝比較復雜;生產測井只是測量生產井和注水井內的流體流動剖面。其中幾何曲線灰色關聯度法主要是依據曲線的相似性判斷注采井的關系密切與否,不能解決一口注水井與兩口曲線形態完全相似而產量不同的生產井之間的關系問題。

一部分學者嘗試采用決策樹、數值模擬等方法來判斷注采連通關系,實現了定量或半定量的評價,但因自動化程度不夠,現場可操作性差[7-12]。

注采連通情況是指在水驅開發油藏中注水井和采油井之間的連通情況。在油田實際生產中,注采連通情況是一個很難確定卻又十分重要的問題。注采連通情況的準確判別可為剩余油分布的描述及油田開發方案的制定提供依據,對油田的生產調整、穩油控水具有一定的指導作用,對提高水驅油藏原油的采收率也具有重要意義。

1 關鍵開發指標數值模擬研究

渤海P油田為典型的薄互層油藏,儲層整體表現為薄互層,其主力砂組單層厚度較大,薄層也較為發育,儲層縱向連續發育,平均單井鉆遇儲層94 m,具有層數多、層薄的典型薄互儲層特點。基于油田的靜態資料進行儲層對比,得出P油田的靜態注采連通率為75%左右,但由于P油田薄互層儲層的特點,這一結果具有較大的不確定性。同時,動態PLT測試法也具有一定的局限性,PLT測量的是單一防砂段的產出,無法具體劃分到單層,且因單一防砂段內層數多,所以液量低,誤差較大。但是作為新開發區塊,P油田可以測量比較豐富的單井MDT壓力,因此,可以通過優化井序,并根據地層的虧空情況來判斷注采連通性。

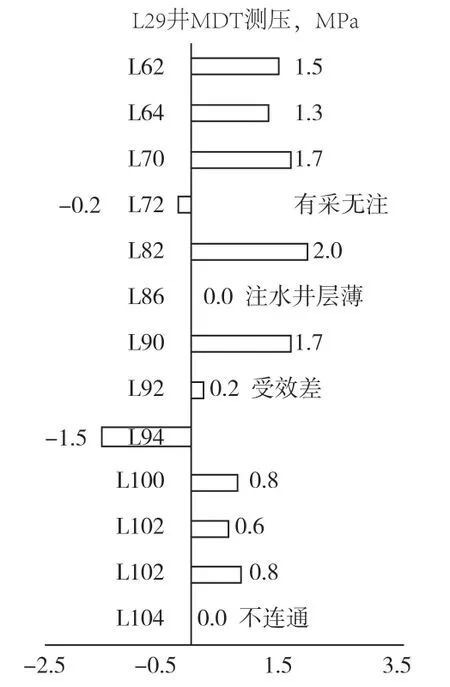

F08ST1井為P油田3井區一口先導注水井,其鄰井L29井在鉆進時進行了MDT測壓,測壓結果顯示,其注采連通率為70%,如圖1所示,與靜態注采連通率總體趨勢基本一致。

圖1 MDT測壓結果Fig.1 MDT pressure measurement results

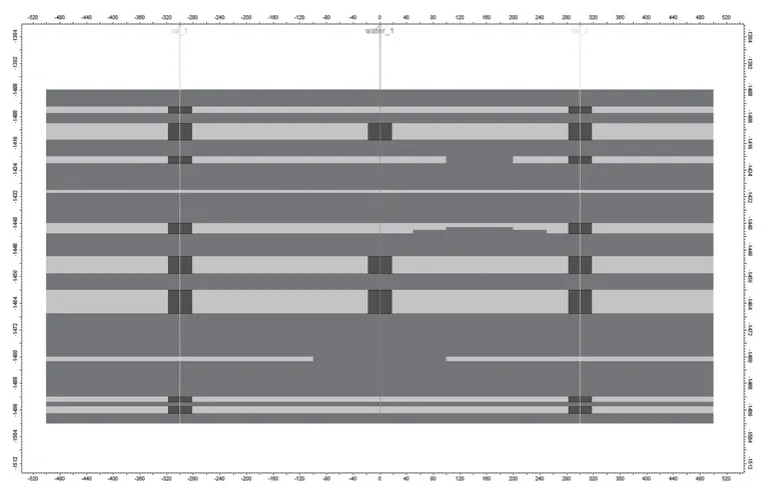

基于3井區儲層發育典型特征和重點參數,建立符合井區實際情況的數值模擬模型,如圖2所示,重點考慮不同連通率對采收率、遞減率、含水上升率的影響。

圖2 數值模擬模型剖面圖Fig.2 Numerical simulation model profile

1.1 采收率

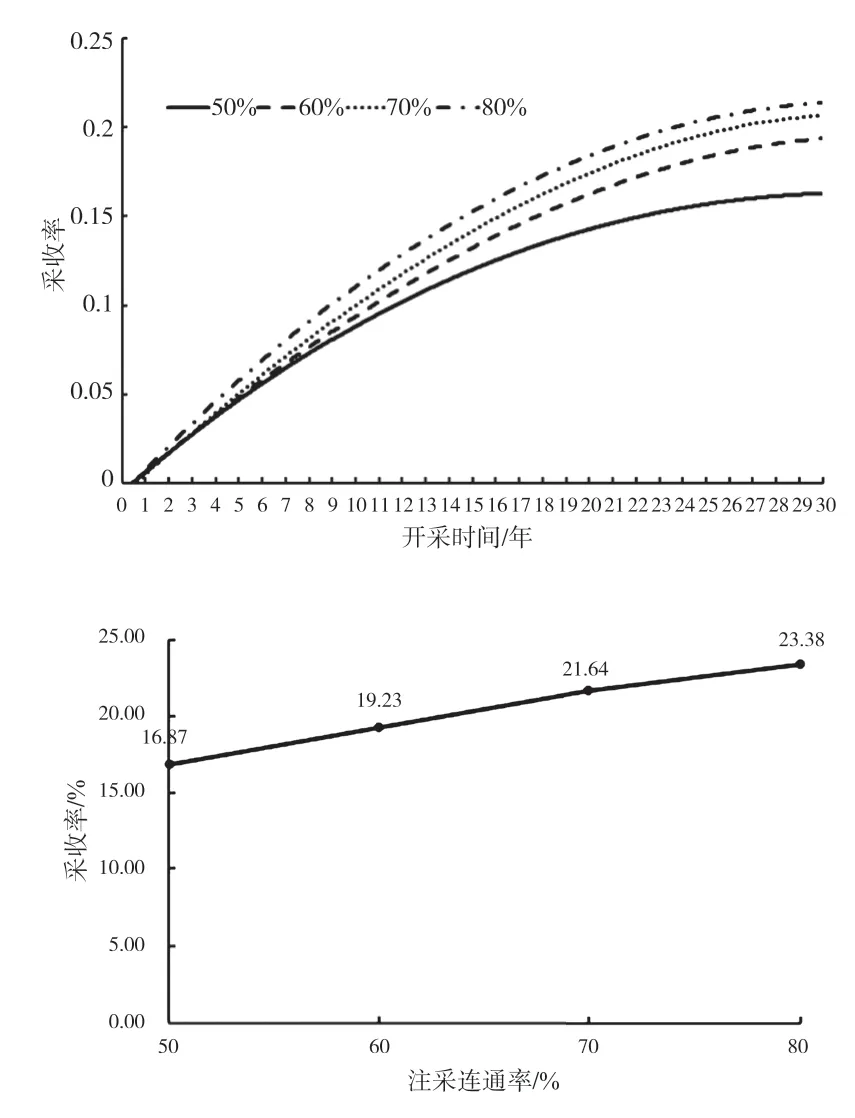

將注采連通率分別設置為50%、60%、70%和80%,其余地質條件不變,開采年限設置為30年。各方案采收率數值模擬結果如圖3所示。

圖3 采收率數值模擬結果Fig.3 Numerical simulation results of oil recovery rate

以上結果顯示,總體上看采收率的變化范圍是16%~23%,隨著注采連通率的提高,采收率逐漸提高,但增加幅度逐漸變緩。鉆后認識注采連通率為69%,采收率在20.4%左右,與開發方案基本一致,略微變好。

1.2 遞減率

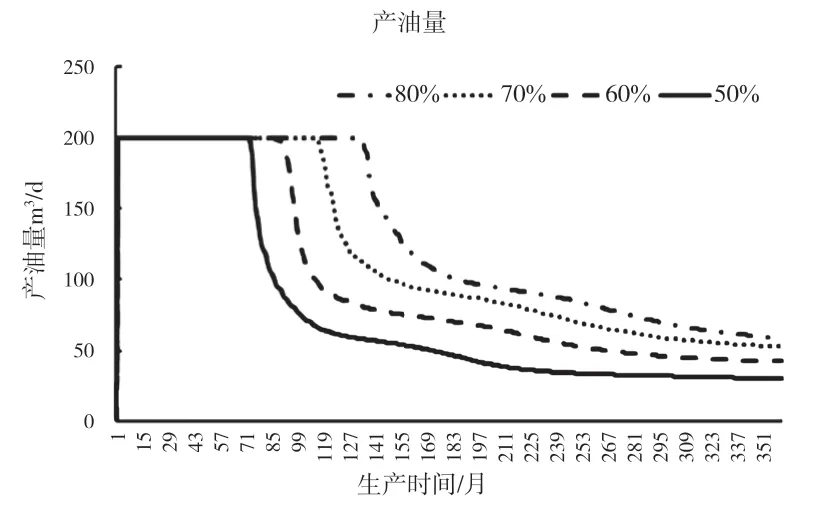

遞減率是油田開發規律研究的重要指標之一,已開發油田產量遞減規律是否合理關系到對油田下一步開發策略的制定和調整。各方案產油量數值模擬結果如圖4所示。

圖4 產油量數值模擬結果Fig.4 Numerical simulation results of oil production

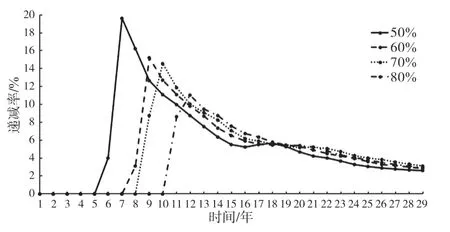

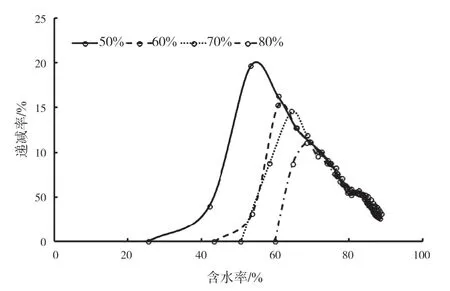

通過計算,不同注采連通率下遞減率隨時間和含水率的變化情況如圖5、6所示。

圖5 不同注采連通率下遞減率隨時間變化情況Fig.5 Variation of decline rate with time under different injection and production connectivity rates

圖6 不同注采連通率下遞減率隨含水率變化情況Fig.6 Variation of decline rate with water cut under different injection-production connectivity rates

在遞減率方面,若注采連通率越高,穩產期越長,則遞減率相對較小。在開發中后期,即含水率大于60%時期,不同注采連通率下遞減率趨于一致,說明在開發后期注采不連通的層基本無產出。

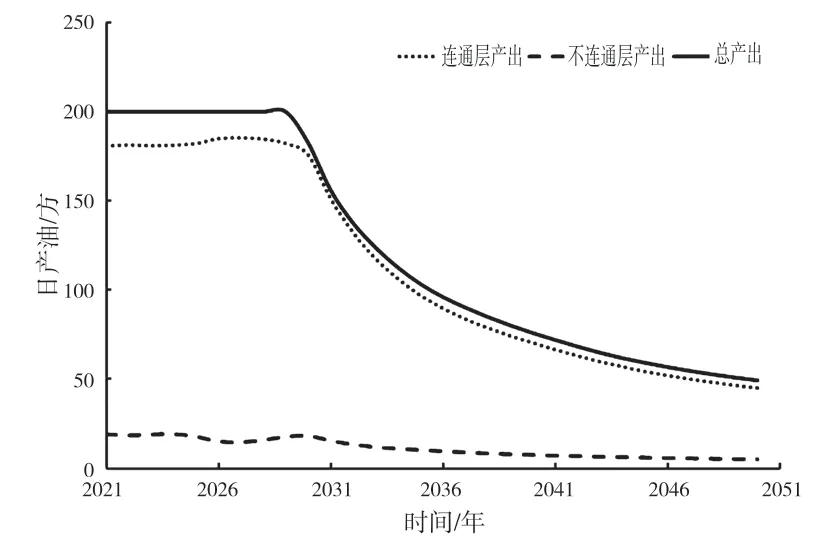

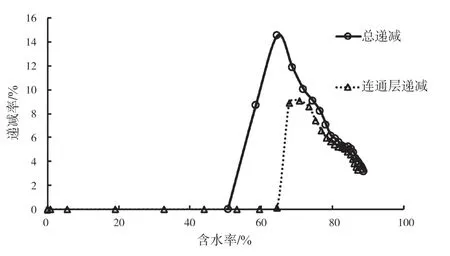

為驗證“開發后期,注采不連通的層基本無產出”這一觀點,選擇注采連通率為70%這一方案分別輸出注采連通層產出和總產出,如圖7所示。連通層遞減率和總遞減率隨含水率的變化情況如圖8所示。

圖7 注采連通層產出和總產出Fig.7 Output and total output of injection-production connected layer

圖8 連通層遞減率和總遞減率隨含水率變化情況Fig.8 Variation of decline rate and total decline rate of connected layer with water cut

對比發現,二者之間差距隨時間延長逐步變小,意味著不連通層后期產出很少。在油田實際生產中,不連通層拉大了初期的遞減率,以注采對應率70%為例,連通層的遞減率是總遞減率的67%左右,后期二者趨于一致。因此,建議在薄互層計算初期遞減率時不應考慮不連通層。

1.3 含水上升率

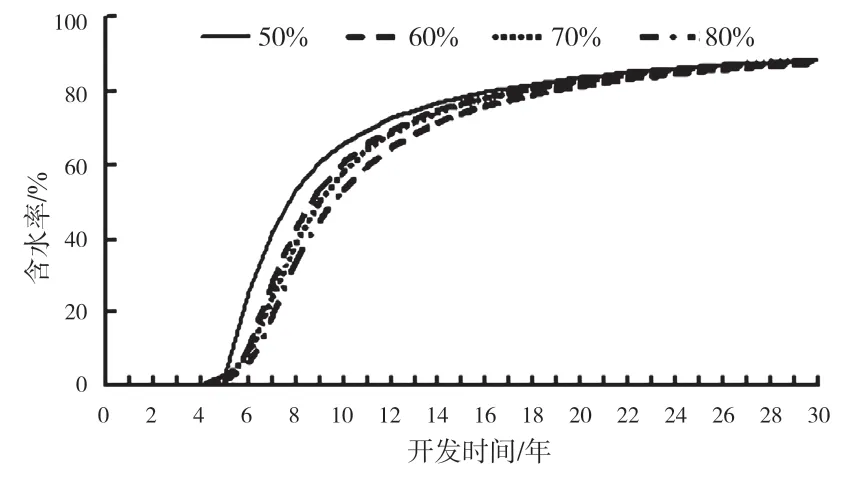

各注采對應率下含水率數值模擬結果如圖9所示。

圖9 含水率數值模擬結果圖Fig.9 Numerical simulation results of water cut

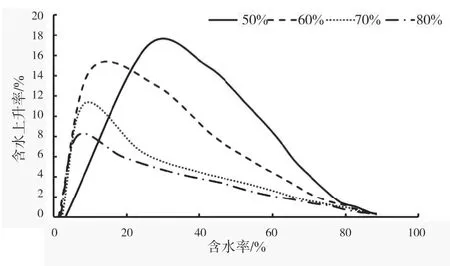

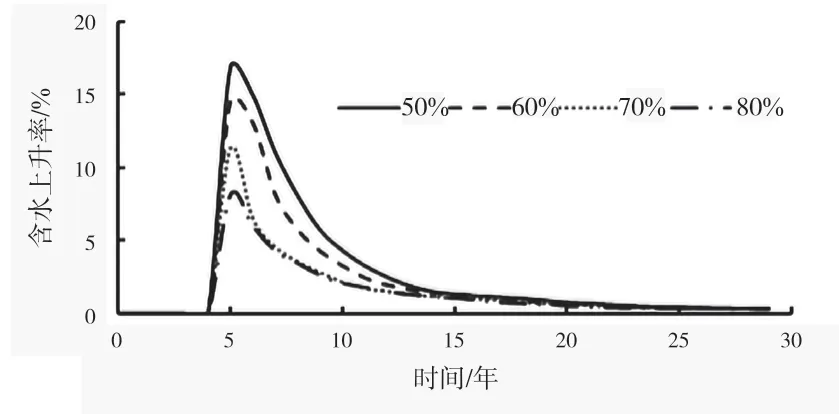

通過計算,不同注采連通率下含水上升率隨時間和含水率的變化情況如圖10、11所示。

圖10 不同注采連通率下含水上升率隨含水率變化情況Fig.10 Variation of water cut rise rate with water cut under different injection-production connectivity rates

圖11 不同注采連通率下含水上升率隨時間變化情況Fig.11 Variation of water cut rise rate with time under different injection-production connectivity rates

研究發現,注采連通率并不會影響見水時間,不同的注采連通率見水時間基本一致,最先見水層決定了見水時間,只要小層注采連通,就不會影響見水時間。另外,注采連通率越高,含水上升率越小,含水率上升趨勢越平緩。分析認為,這是由于注采連通率高,水驅動用范圍變大,導致含水上升率變慢。

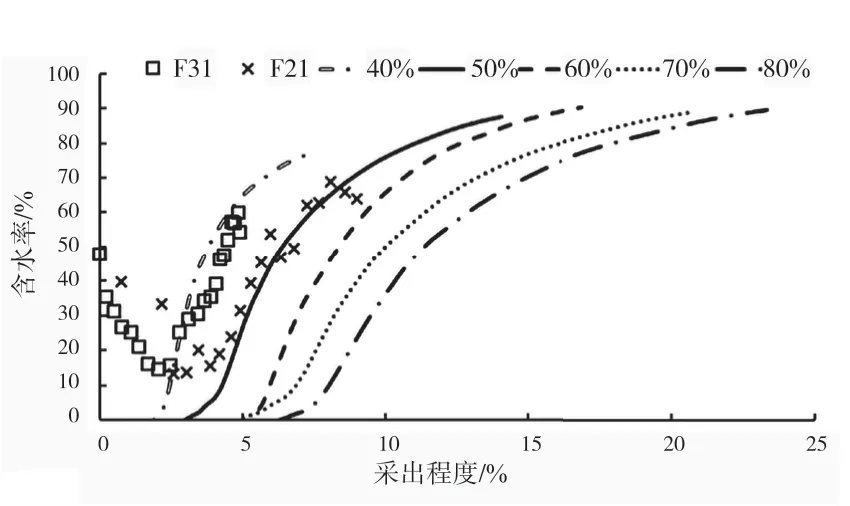

1.4 圖版及應用

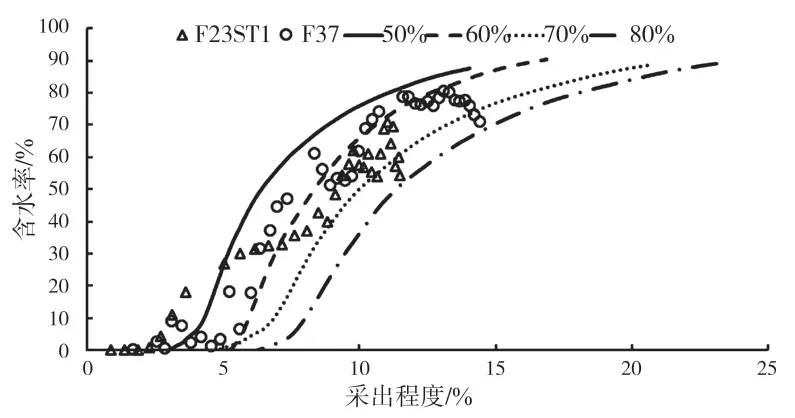

據不同注采對應率下的含水率隨采出程度的變化情況繪制成圖版,為了驗證圖版的適用性,分別在P油田主體區和3井區選擇2個井組共4口生產井進行驗證。其中主體區選擇的是F21井和F31井,3井區選擇的是F23ST1井和F37井。結果如圖12、13所示。

圖12 主體區F21、F31井實際生產數據圖Fig.12 Actual production data of wells F21 and F31 in main area

圖13 3井區F23ST1、F37井實際生產數據圖Fig.13 Actual production data of wells F23ST1 and F37 in well block 3

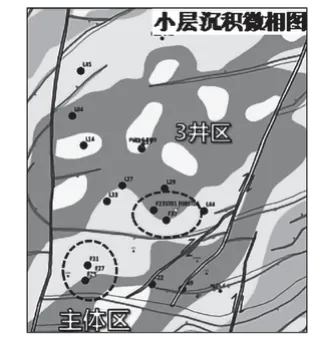

基于沉積背景及精細小層對比研究,結合動態資料,分析認為區域主辮流帶主要流經3井區,南部主體區主要位于主辮流帶邊部或非主力河道,如圖14所示,主體區較3井區薄互層更為發育,注采連通率更差。

圖14 P油田沉積微相圖Fig.14 Sedimentary microfacies diagram of P oilfield

由地質資料可知,主體區注采連通性較3井區差,因此,預測主體區采收率低于3井區采收率。觀察圖12、13可知,F23ST1、F31井實際數據點集中分布在注采連通率在40% ~ 50%的曲線之間,預測采收率16%左右;F23ST1、F37井實際數據點集中分布在注采連通率在60% ~ 70%的曲線之間,預測采收率20%左右。圖版預測結果符合實際預期,表明圖版適用性較好。

2 結 論

①P油田為典型的薄互層油藏,儲層具有層數多、厚度薄的特點。注采連通率是影響薄互層油藏開發效果的主要因素,但薄互層油藏靜態連通性具有較大的不確定性,需結合動態資料綜合研究確定。

②通過利用MDT資料計算實際注采連通率方法,得出目標油田儲層連通率在60%~70%之間,預測采收率在20%左右,與開發方案預測基本一致,說明利用MDT測壓資料計算油田實際注采對應率這一方法具有一定的可行性。

③儲層注采連通率越高,遞減率越小,在實際計算油田初期遞減率時,應去除注采不連通的薄層遞減,從而使計算結果更加精確。