食品技術的歷史回顧與未來展望(六)

文/張以恒 編輯/易可

為解決蛋白質的新來源,1960年科學家們就開始通過培養單細胞生物來獲得微生物蛋白質,即單細胞蛋白(SCP)。單細胞蛋白具有以下優點:(1)生產速度快,因為微生物的生長繁殖速率快;(2)生產效率高;(3)生產原料來源廣,如農業廢物、廢水,如秸稈、蔗渣、甜菜渣、木屑等含纖維素的廢料及農林產品的加工廢水;工業廢物、廢水,如食品、發酵工業中排出的含糖有機廢水、亞硫酸紙漿廢液等;石油、天然氣及相關產品;工業廢氣,如氫氣、一氧化碳等;(4)可以工業化生產,它不僅需要的勞動力少,不受地區、季節和氣候的限制,而且產量高、質量好。單細胞蛋白含粗蛋白50%~85%,其中氨基酸組分齊全,可利用率高,還含維生素、無機鹽、脂肪和糖類等,其營養價值優于魚粉和大豆粉。20世紀80年代中期,單細胞蛋白的全世界年產量已達二百萬噸,被廣泛用于食品加工和飼料中。單細胞蛋白常作為食品添加劑,用以補充蛋白質或維生素、礦物質等。由于某些單細胞蛋白具有抗氧化能力,使食物不容易變質,因而常用于嬰兒粉及湯料、佐料中。干酵母的熱量低,常作為減肥食品的添加劑。此外,單細胞蛋白還能提高食品的某些物理性能,如意大利烘餅中加入活性酵母,可以提高餅的延薄性能。酵母的水解蛋白具有顯著的鮮味,已廣泛用作食品的增鮮劑。單細胞蛋白還可以制成“人造肉”,供人們直接食用。英國Quorn(闊恩)公司專門開發生產肉類替代品,利用菌類對葡萄糖發酵,通過加熱處理去除核酸后,制成“菌蛋白”。菌蛋白配合雞蛋、土豆淀粉、木薯淀粉、棕櫚油、豌豆纖維、香料等被壓模制成牛排等100多種食品進行銷售。40多年來一直在歐美動物保護主義者、素食主義者和健康膳食者群體中廣受追捧,這種人造肉市場規模穩步增長,但是價格還是比傳統肉貴。

另一個方法是利用植物蛋白制成素肉,這是對中國的傳統豆腐技術的再革命。豆腐相傳為是漢文帝前元十六年(公元前164年)由淮南王劉安發明。豆腐營養豐富,含有豐富的優質蛋白、植物油和糖類,素有“植物肉”的美稱,豆腐的消化吸收率可達95%以上。工業化農業方法生產一磅(約453.6克)肉類蛋白要比生產等量植物蛋白多用4~25倍的水、6~17倍的土地、6~20倍的化石燃料。基于植物蛋白的人造肉的出現,可以緩解畜牧業生產造成的毀滅性的森林砍伐、水污染和溫室氣體排放。Beyond Meat 和 Impossible Foods等公司研發的植物制成的新一代“素肉”是對環境更友好的肉類替代品。他們用豌豆蛋白、大豆、小麥、馬鈴薯和植物油來還原動物肉的質地和口感。美國Impossible Foods公司則用植物來源的豆血紅蛋白做成人工肉的“不可思議漢堡”(Impossible Burger),其連鎖餐廳在全美也頗受歡迎。Beyond Meat已經在3萬家商店和餐館售出了超過2 500萬個漢堡。密歇根大學研究表明Beyond Meat 制作漢堡產生的溫室氣體比傳統牛肉漢堡少90%。

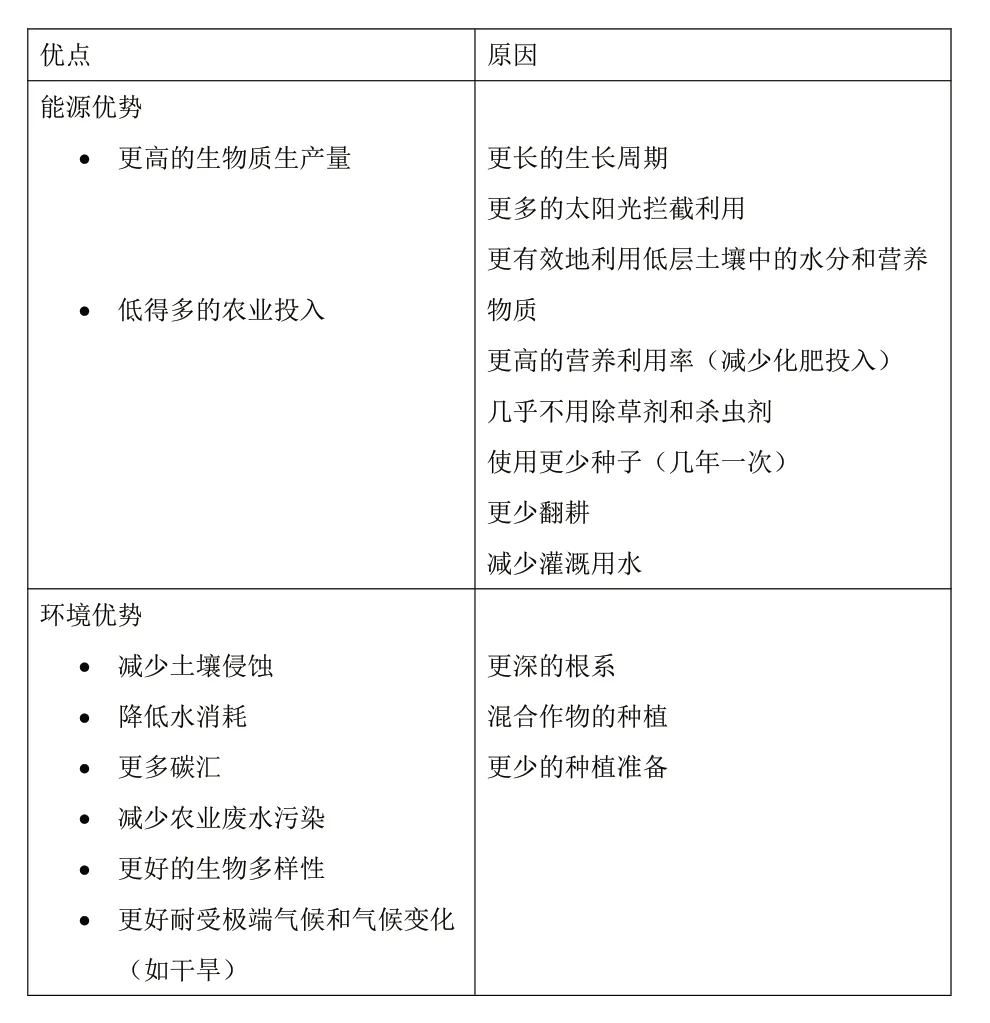

▲ 種植多年生作物(以生物質為中心的可持續的新農業)對單年生作物(以種子為中心的傳統農業)的優勢

聯合國糧農組織在2013年發布了《可食用昆蟲:食物和飼料保障的未來前景》報告,稱“可食用昆蟲有可能成為應對糧食問題的有潛力食材”。生產1千克牛肉需要8千克飼料,而昆蟲肉則只需2千克飼料,可大幅減少飼料消耗。此外,昆蟲肉生產中的溫室氣體排放量也僅為牛肉的1/10,甚至1/100,所需的土地也明顯更少。昆蟲的營養價值高于肉和魚,富含優質蛋白質、纖維及鐵和鎂等微量元素。2013年,美國哈佛大學一個寢室的幾名女生創立了Six Foods公司,意思是“不吃4條腿(家畜),要吃6條腿(昆蟲)”。此外,歐盟從2018年開始在成員國中統一了昆蟲等“新奇”食品的審批手續。從2017年7月開始,允許使用來自昆蟲的蛋白質來生產魚飼料。中國有數百家養殖場在飼養蟑螂,用來處理垃圾和生產藥物。中國章丘市的一個公司開展蟑螂養殖,有3億只“美洲大蠊”蟑螂,每天能吃掉15噸廚余垃圾,相當于該市每天廚余垃圾的四分之一。

除了單細胞蛋白、利用植物蛋白制成的素肉和可食用昆蟲,實驗室培養的人造肉是第四種生產蛋白質的辦法。實驗室人造肉的過程,是從動物身上提取肌肉組織,然后放入生物反應器進行培育。雖然最終成品的口感有待提高,但外形上已經與我們正常吃的肉差不多了。荷蘭馬斯特里赫大學的研究人員在為實驗室人造肉的量產而努力。人造雞蛋(植物雞蛋)是通過混合加拿大產的綠豆、南亞的黃豆等植物蛋白,制成風味、營養價值和真蛋相當的人造蛋黃醬,可復制雞蛋的味道、營養價值和烹飪特性。用人造雞蛋制作蛋黃醬,利用人造雞蛋制作餅干,并讓比爾·蓋茨和英國前首相托尼·布萊爾品嘗,他們都沒有嘗出什么不同。

微生物油脂是由酵母、霉菌、細菌和藻類等微生物在一定條件下利用碳水化合物、碳氫化合物或普通油脂為碳源,生產油脂和其他有商業價值的脂質。1980年以來,γ-亞麻酸、花生四烯酸含量高的微生物相繼在日本、英國、法國、新西蘭等國投入工業化生產,日本、英國已有花生四烯酸發酵產品投入市場。20世紀90年代以來,開發利用微生物進行功能性油脂的生產成為一大熱點,如利用深黃被孢霉進行γ-亞麻酸的生產,以及利用微生物培養生產ω-3系列多不飽和脂肪酸(EPA)等營養價值高且具有特殊保健功能的功能油脂的研究。

科學家們還在研究模擬植物的光合作用來建立“綠色工廠”為人類提供食物。人造糧食不需要土地種植,直接從工廠中培育出來,既不受地區、氣候的限制,又不怕水、旱、蟲、雹等自然災害,一年四季都能生產,而且不受環境的污染。中國科學家也已開展了這項具有重大意義的研究工作。不遠的將來,“人造糧食工廠”在世界上出現已不是空想。(未完待續)