中韓有關“虎”的俗語對比研究

陳子洋

【摘要】中韓兩國咫尺為鄰,文化交流頻繁,中國的先進文化和生產力曾被朝鮮半島廣泛接受,同時韓民族也結合自身特色,形成了具有自身特征的固有文化。可以說,中韓兩國的文化既有相同點,又有各自的特點,這些都在語言上有所體現。本文以中韓有關“虎”的俗語為研究對象,從象征意義和文化內涵兩個方面展開深入的探討和對比,以厘清兩者之間存在的內在聯系與規律,從而使兩種不同文化背景下的交流者能夠更好地理解語言背后深厚的文化底蘊。

【關鍵詞】中韓文化;虎;俗語;象征意義;對比研究

【中圖分類號】H55? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)36-0095-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.36.030

中國和韓國同屬東亞文化圈,從古至今雙方一直保持著多層面的互動和交流。隨著歷史的不斷變遷,中韓兩國都與虎結下了不解之緣。兩國人民既對虎懷著畏懼和崇尚,又各自賦予了虎不一樣的象征意義,同時有關“虎”的俗語在兩國人民的語言表達和日常交流中也發揮了不可替代的重要作用。

一、俗語的定義

俗語是在長時間的社會生活和生產實踐中被廣大人民群眾創造出來的,是人民群眾集體智慧的結晶。它的形成與一個民族的歷史文化、生活習慣、自然環境以及這個民族的特征存在密切關聯。[1]中韓關于俗語的概念眾說紛紜,可歸納整理為以下幾點:

徐宗才在《俗語》中主張:“俗語是一種通俗形象、廣泛流行在人民群眾中的定型語句,是人民群眾在日常生活、生產勞動、社會實踐中創造出來的,它是成功經驗、失敗教訓、科學知識、生活感受的總結”[2];第五版《現代漢語詞典》認為:“俗語是通俗并廣泛流行的定型的語句,簡練而形象化,大多數是勞動人民創造出來的,反映人民的生活經驗和愿望”;韓國NAVER知識百科把俗語定義為:“俗語是一種為了達到教訓或諷刺的目的,通過比喻的修辭手法來敘述某一事實的簡潔習語”[3];《高麗大學韓中詞典》指出:“俗語是自古流傳下來的,包含著從生活中得到的經驗和教訓的簡短話語。”

總的來說,上述中韓有關俗語的定義在表達方面雖有差異,但本質大致相同,主要分為兩個層面:從廣義上來說,俗語是指民間流傳的通俗語句,其中包括俚語、該語、歇后語、慣用語以及口頭上常用的成語等;從狹義上來說,俗語是指具有自己特點的一種語類,是指那些通俗的并且形象的定型語句。需要注意的是,本文依據廣義層面的俗語進行比較分析。

二、象征意義的對比

自古以來,中韓兩國一直存在大量有關“虎”的俗語。在兩國俗語的具體使用過程中,除了一部分為人們所熟知的正面象征意義之外,表示殘忍、偽善的負面象征意義也比比皆是。本節將從中韓關于“虎”的俗語的象征意義著手,從正面和負面兩個角度展開討論和分析。

(一)正面意義

1.勇猛

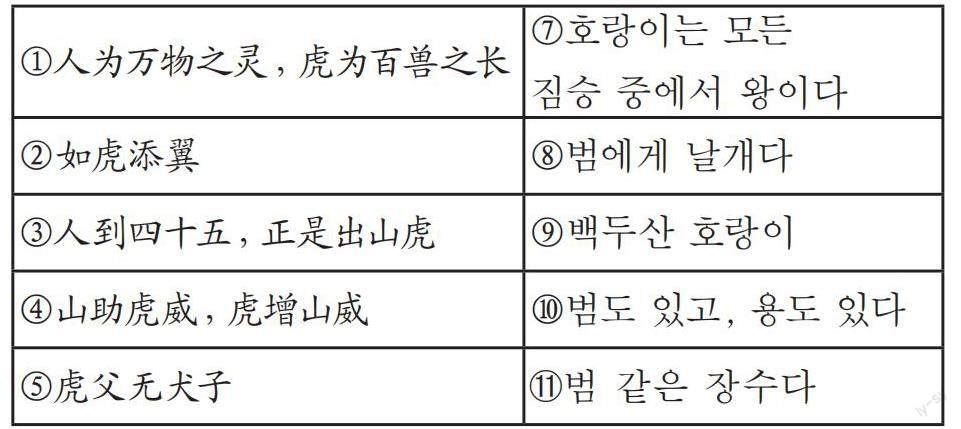

例句①和⑦均直接指明老虎是百獸中的王。眾所周知,在中國傳統文化中,老虎是山中之君、百獸之王,是勇猛和威嚴的象征。同樣地,韓國人民也歷來就把老虎看作山君、靈物,認為老虎是一種可敬可愛的動物,因此常常把老虎比作威武勇猛,深明大義的將軍或領袖人物。例句②和⑧意為如同老虎長上了翅膀,老虎本就是勇猛威嚴的百獸之王,再生出一對翅膀,將會變得更加強大。這兩句俗語在中韓兩國的語言文化中,均用來比喻原本就強而有力的人得到幫助變得更加強大。

2.舔舐

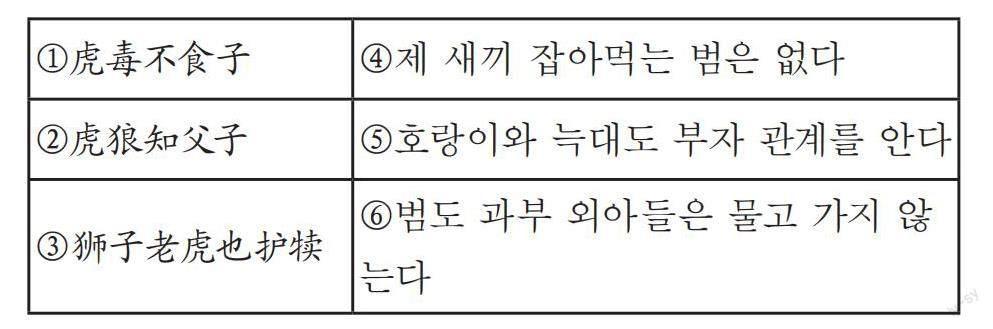

上述例句均意為即使是兇猛的獸類,也知道疼愛子女。其中,例句①和④比喻縱然老虎十分兇惡,但也絕不肯吃自己的幼崽,通常指父母對子女的愛是出于天性。同樣地,例句②和⑤是指像老虎和狼那樣兇狠的野獸,也知道父子的情分,比喻無論多么可怕的人,都會對自己的子女存有溫情。除了例句④之外,其他例句都采用了先抑后揚的表達方式,先勾勒出老虎兇狠和殘暴的形象,再突出老虎的舐犢之情。

3.氣節

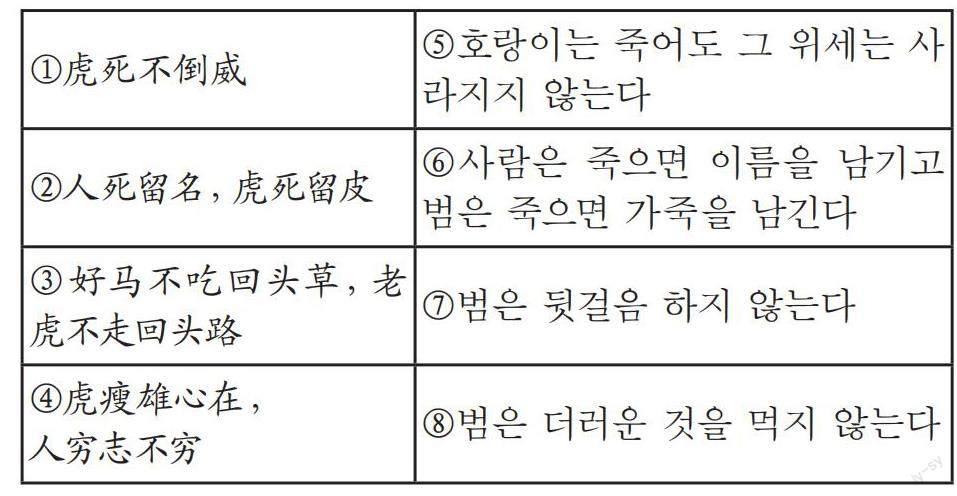

例句①又作“虎死不落架”,指猛虎雖然死去,但是威風依然存在,比喻英雄豪杰身處厄運之中,仍然表現出昂揚的斗志,凜凜不可犯。例句⑤意為即使老虎死掉了,它威嚴的氣勢也不會隨之消逝。例句②和⑥意為就如同老虎死后會留下一張珍貴的毛皮一樣,人死后要留下美名,比喻人的一生應在光明正大和有所作為中度過,切不可茍且偷生。[4]上述俗語在營造虎寧折不彎的英雄氣概的同時,還為虎勾勒出了錚錚鐵骨的形象。

(二)負面意義

1.殘暴

從古至今,在中韓兩國的文化中,虎的象征意義一直存在著兩種對立的觀點。除了與勇猛、強大的正面形象之外,最主要的一種負面觀點認為虎不僅殘殺其他動物,還傷害人類,因此虎是窮兇極惡、十惡不赦的猛獸。具體而言,例句①又作“剛出虎穴,又入狼窩”,意為剛剛逃離一個險境,又陷入另一個險境。[5]例句⑤與中國的古話“禍不單行”意思如出一轍,都用來比喻逃過一劫又來一劫。例句②指統治者的暴政比吃人的老虎更加可怕。例句⑥意為殘酷的政治比老虎更可怕。這幾句俗語都突出了老虎的兇殘暴虐,同時也表達了中韓兩國人民對于殘酷剝削的暴政表達出的強烈厭惡之情。

2.虛表

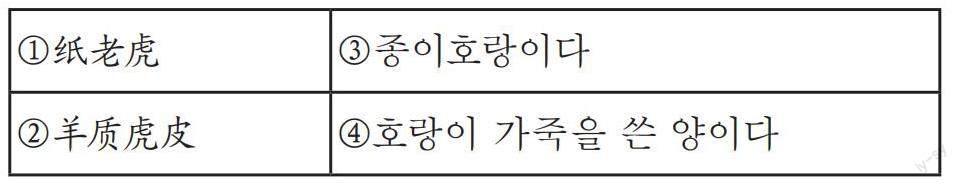

顧名思義,例句①是指用紙做的老虎,比喻貌似強大,實則虛有其表的人。例句③的字面意思也為紙做的老虎,引申意指那些外表強而實際空虛無力的人。這兩句俗語均用來比喻外強中干的人或集團。例句②和④均意為雖然羊披上了虎皮,但本質還是羊,比喻外表裝作強大而實際上很膽小。上述例句都可以用來形容自身沒什么大本事,卻總是喜歡裝腔作勢的人。

3.遺患

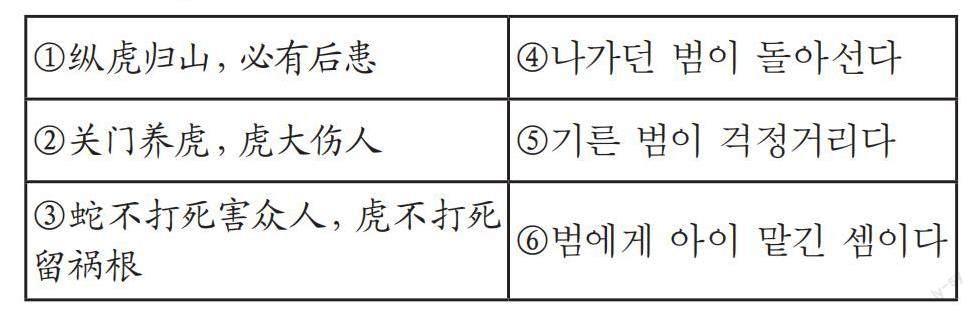

上述例句意義相仿,從字面意義上來理解,均為放走敵人,只會留下禍根,貽害無窮的意思。從深層含義上來講,這些例句都具有一定的訓誡之意。此外,仔細觀察中國的俗語不難發現,除了“虎”之外,例句③還使用了“蛇”這一意象。實際上,在中國傳統文化中,人們經常通過“養虎”“養狼”“養蛇”等詞語來表示對錯誤的姑息和縱容。

三、文化內涵的對比

虎自古以來與人類各據一方,對峙共存。在漫長的歷史進程中,人類既懼怕虎的兇殘,又崇尚虎的勇猛,這種對虎的復雜情感逐漸形成了各種傳說、典故和俗語。本節將聚焦于部分中韓有關“虎”的俗語所蘊藏的文化內涵,篩選和提煉出其中與文化息息相關的部分,從不同角度剖析中韓兩國的人文習俗和文化傳統。

(一)中國虎俗語中的文化內涵

中國的虎文化源遠流長,早在母系氏族時期,原始獵民世代尊崇虎為圖騰神。傳說中,羌戎族是舊石器時代末期以伏羲為首的氏族統稱,虎是他們的圖騰神。虎伏羲圖騰構成了中國虎文化的文明傳統,伏羲本為原始虎圖騰,秦漢以后有了以龍為真命的思想,尊伏羲為三皇之首,便將伏羲的虎形改成了人頭龍身。因此,中國民間流傳著大量與龍和虎相關的俗語,例如“龍不離海,虎不離山”比喻權勢人物不能超越自己行使權勢的特定范圍;“虎伏深山聽風嘯,龍臥淺灘等海潮”比喻有野心的人潛伏起來等待時機到來。

作為自然界的百獸之王,中國人畏虎也愛虎,虎在中國文化中一直有著舉足輕重的地位,人們常常在俗語中用“虎”來象征地位和聲望。例如“狐假虎威”“得勝貍貓強似虎”“山中無老虎,猴子稱大王”,這些俗語都生動地展現出了老虎在動物界的威望。同時,虎也一直被中國人視為權力的象征,中國封建王朝的帝王下達軍令的印信便是虎形的,稱為“虎符”。源于《易經》的俗語——“風從虎,云從龍”意為虎嘯風生,龍吟云出,比喻有相同特質的東西會相互感通,表明了虎在中國人心中擁有一種不可觸犯的權威和力量。

在中國百姓心中,虎還是威武雄壯、勝利榮耀的化身,虎體現著中華民族自強不息的民族氣節。勇武之士稱“虎臣”或“虎將”,敢諫之士稱“殿虎”,科舉皇榜稱“虎榜”,兵器稱“虎頭刀”,虎皮也會用來做披風、座椅等以顯示能力和權威。[6]眾所周知,黃忠是三國時期西蜀五虎上將之一,他武藝高強,英勇善戰,年過古稀仍能夠在定軍山斬殺曹魏名將夏侯淵,一戰威震天下。“黃忠七十五,正是出山虎”正是形容人雖然年紀大了,但志氣和本領仍不減當年,就像出山虎一樣勇猛,迎來厚積薄發的時機。

時至今日,中國民間仍流傳著一種送老虎模樣的兒童用品的風俗,其主要用于驅邪避災,祈愿孩子健康成長。舉例而言,中國陜西、山西、河南等地區的傳統習俗就是要給孩子穿虎頭鞋、戴虎頭帽、送孩子老虎枕等,這些都是希望孩子能得虎庇佑,像虎一樣活潑健康,勇武出眾。[7]與之相關的俗語有“將門虎子”“虎虎生威”,前者意為父輩有才能,子孫也身手不凡,比喻后生子弟不辱門庭,后者意為像老虎一樣有著令人敬畏的氣勢,這是中國人在虎年里最常見的祝福語,體現著對虎的崇尚。

(二)韓國虎俗語中的文化內涵

韓國曾一度被稱為“虎談國”,老虎不僅是韓國人最喜歡的動物之一,它還是被看作是韓民族的神靈。若論起韓國與虎的深厚的淵源,那便要追溯到韓國的建國神話《檀君神話》。在《檀君神話》中出現的虎是無耐性和失敗的象征,通常被認為象征著以虎為圖騰的部落敗于以熊為圖騰的部落。[8]相反地,在關于后百濟的創建者甄萱的傳說中,甄萱是被老虎喂養大的孩子,他長大后“體貌雄奇,志氣倜儻不凡”,虎在這里成了的甄萱保護者和養育者。此外,在《三國遺事》中,老虎也多次以神的使者身份或者神的身份出現,拯救了某位王。[9]

實際上,由于山地占韓半島面積的三分之二左右,在山岳崇拜思想的影響之下,韓國人才逐漸產生了虎崇拜,因此韓國人把老虎看作是山神或者山神的使者,并尊老虎為“神獸”。在朝鮮后期實學派思想家李圭景的《五洲衍文長箋散稿》中,老虎被稱為“山君”,這便是山岳崇拜和虎崇拜的結合。“??? ???”意為“白頭山虎”,即“白虎”。在韓國的民間傳說中,活到五百年以上的老虎才能成白虎,白虎是所有種類的老虎中最靈驗的,白虎幾乎等同于神或人的化身。

在韓國文化中,由于虎具有勇猛、決斷、敏捷、威嚴的特征,其被韓國人視為軍隊的象征,這主要體現在軍隊的名稱和戰旗的圖案上。朝鮮時代一品、二品武官的官服上繡著虎豹圖案的補子,官員的家宅也會安置虎皮屏風以彰顯權威和地位。這種老虎象征著威嚴和權勢的思想潛移默化地影響著韓國的底層大眾,隨之產生了大量與之相關的俗語。例如“???? ??? ??? ??? ??”比喻高官顯貴一旦失去權勢,也會成為一介草夫;“?? ???? ????”比喻氣勢再威嚴的人,聽到好話也會心情愉悅[10]。

在韓國民間,虎作為與人們日常生活息息相關的存在,也被賦予了很多負面的認知和意義,成了惡勢力的代表。例如“? ? ? ???”意為嘗過血的老虎,比喻如果吃了人的老虎不斷地吃人,那么不好的習慣就會繼續下去;“???? ? ??? ?? ?? ????”意為比老虎更可怕的是借用別人的錢財,比喻債務的利息會不分晝夜地增加,如果還不上債,便會家破人亡。

四、結語

中國與韓國一衣帶水,得天獨厚的地理位置使雙方有著區別于其他國家和民族的優越交往環境,雙方從古至今在政治、經濟、語言、文化等領域都產生過深刻的影響。其中,俗語作為民眾智慧的結晶,是語言交流中的重要組成部分。本文以中韓有關“虎”的俗語為切入點,通過象征意義和文化內涵兩個層面的對比分析,明晰了中韓兩國在歷史淵源、民俗習慣、倫理觀念、道德準則等多個方面的異同,洞悉了兩國所具有的文化共性遠多于個性,以期幫助語言學習者更好地了解兩國的文化。

參考文獻:

[1]宗艷艷.中韓俗語異同比較研究[J].開封教育學院學報,2016,36(04):62-63.

[2]徐宗才.俗語[M].北京:商務印書館,1999.

[3][??? ????] ??(?????????, ????????)[EB/OL].[2023-03-03].https://terms.naver.com/entry.naver?docId=795042&cid=46643&categoryId=46643

[4]溫端政.中國俗語大辭典[M].上海:上海辭書出版社,2011:37.

[5]???.??·?? ??????[M].牡丹江:黑龍江朝鮮民族出版社,2006:153.

[6]徐榮.中韓虎文化對比研究[J].韓國語教學與研究,2022,(03):105-109.

[7]???.??? ???? ???? ?? ?? ??[J].??? ????,2022,(73):139-150.

[8]???.????? ??,〈????〉? ??? ?? ???? ???[J].????????,2008,(04):15-22.

[9]馬佳.中韓成語俗語中動物象征意義的對比研究[D].對外經濟貿易大學,2006.

[10]??.?? ?? ?? ??——“?”?“???”? ???[D].?????,2015.