9000年悠悠笛聲鳴

文/尚柯文 圖/Chipo_chen 蘑菇桶

考古日記

世界上最早的可吹奏樂器,就在中國!

“誰家玉笛暗飛聲,散入春風滿洛城。此夜曲中聞折柳,何人不起故園情。”

用音樂抒發情感可不是現代人的獨創,李白的這首詩寫的就是古人在用笛聲表達惜別和思鄉之情。不僅如此,古人還用質樸的樂器創造出了金戈鐵馬、山河錦繡、人生寂寥、知音難求的瑰麗世界。讓我們沿著歷史的長河回溯,找尋那來自遠古的音樂之聲——坐標河南,找到你啦!賈湖骨笛!

距今9000年到7500年的河南省舞陽縣賈湖遺址,是新石器時代前期黃河岸邊最璀璨的一顆文明之珠。先民在這片氣候宜人、水草豐美的土地上播種稻谷,釀造美酒,飼養家畜,結網捕魚,營造出一派生機勃勃的“農家樂”景象。在這里,他們中的絕大多數人都不用太過“內卷”就可以填飽肚子。生活品質得到了保障,自然也就有了業余生活,先民最常做的事就是在龜甲和獸骨上“寫寫畫畫”,又或者制作陶器與骨器,雕琢綠松石與象牙……

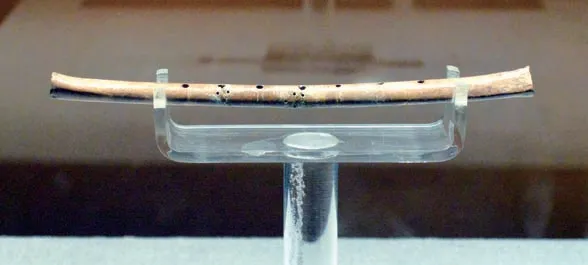

優雅的丹頂鶴是賈湖的“土著”之一,它們嗓音高亢嘹亮,是天生的歌唱家。也許是偶然的機會,先民發現了死去的丹頂鶴,他們就從它的翅膀中選出尺骨,截去兩端關節,保留中間筆直中空的骨頭,鉆上幾個小孔,做成笛子來吹奏模仿丹頂鶴美妙的聲音。這就是1986年考古學家從賈湖遺址的墓葬中發現的豎吹骨笛,不是一支,而是一批,多達20 多支!

這些骨笛的個頭兒都不大,長度與文具中的直尺相近,最短的17 厘米,長一些的也不過23 厘米。在賈湖骨笛發現之前,大多數人認為我國先秦時期只有“宮商角徵羽(do re mi sol la)”五個音。而賈湖骨笛則斬釘截鐵地向世人宣告:“不!”它用5 孔、6 孔、7 孔、8 孔的制式,可以發出“do re mi fa sol la si”的完整七聲音階,輕松駕馭現代民歌《小白菜》的旋律,孔多就是任性,出道即是巔峰!

骨笛沒有現代笛子那樣精致的吹口,音樂家們一度覺得它還不是標準的樂器,這時候,河南民間樂器“籌”幫了大忙,“籌”特有的45 度“斜吹法”讓骨笛成功發出了精準的七聲音階,音色堅實嘹亮。這個音準可不只是音樂家們用耳朵聽出來的,還經過了德國專家專業的測試認證呢!氣質神秘的賈湖骨笛,遠早于美索不達米亞平原上出土的笛子,比古埃及出現的笛子也早了2000年,曾被認為“世界笛子的鼻祖”“世界上最早的可吹奏樂器”。

賈湖骨笛 河南博物院藏

笛聲悠悠,鶴舞翩翩。自然界的生靈用生命陪伴古人歌唱,而這些古老笛子的制作技術,卻早已遺失在中華文明的漫漫長河中。面對長短粗細不一的鶴骨,現代人可以用先進的鉆孔工具,用明代的“十二平均律”計算鉆孔位置,確保笛聲精準。而賈湖的先民們,在那個算術與冶金工藝都極不發達的年代,又是如何確定笛孔位置,如何完成骨笛制作的呢?目前還無從得知。音樂的起源與骨笛的制作技藝還有很多謎團,等著我們去一一破解!

賈湖遺址

賈湖遺址位于河南省舞陽縣北舞渡鎮西南1.5 千米的賈湖村,是一處規模較大、保存完整、文化積淀極為豐厚的新石器時代中期重要的代表性遺址。這里出土的骨笛、家養豬狗、酒類遺存、稻作農業遺存和原始文字資料等,在我國乃至世界的音樂史、農業和家畜起源、釀酒起源、漢字起源等研究中都具有很高的學術價值。

賈湖遺址地處淮河流域,提供了黃河中游至長江中游之間新石器文化關系的一個連接點。2001年,賈湖遺址被國務院確定為第五批全國重點文物保護單位。