后母戊鼎:國之重器

文/尚柯文 圖/李 鵬

考古日記

3000 多年前,一個兒子為母親鑄造了一件大鼎,居然成了迄今最重的青銅文物。

后母戊鼎 中國國家博物館藏

我叫婦妌(jìng),是一個集美貌與才華于一身的女子。

我出生在黃河以北的井方,是井方方伯的女兒,從小過著無憂無慮的生活。到了出嫁的年齡,我嫁給了商朝的第22 任國王——武丁。大家都說武丁是個好國王,他在位期間勤于政事,任用傅說(yuè)、甘盤及祖己等賢能之人輔政,勵精圖治,使商王朝的政治、經濟、軍事、文化都得到了空前的發展,歷史上把我丈夫在位的時期稱為“武丁盛世”。

作為武丁的王后,我自然不能拖他的后腿,也要為國家的繁榮做貢獻,證明我們婦女也能頂半邊天!我利用自己善于種植糧食的特長,帶領百姓在各地種黍(shǔ)。黍去皮后就是黃米,是我們的主食,黍和稻、稷(jì)、麥、菽(shū)一起組成了人們常說的五谷,五谷豐登指的就是這五種糧食豐收啦。我種出的黍穗子又大又飽滿,解決了人們的吃飯問題。

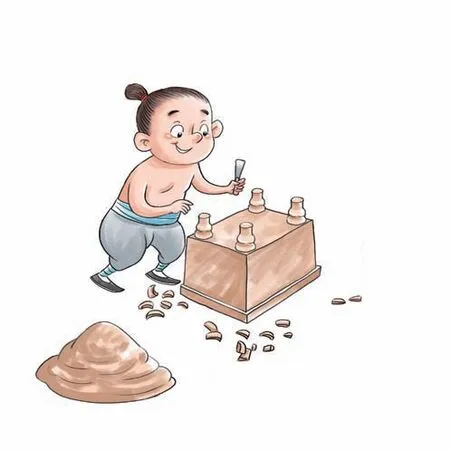

原來,后母戊鼎是這樣做出來的!

解決了大家的吃飯問題之后,我又被分配了更重要的工作——主持祭祀和帶兵打仗,可別小看這兩件事,有句話說“國之大事,在祀與戎”,祭祀和戰爭是我們商王朝最重要的兩件事情了。

我把自己封地的許多龜甲進貢給商王,用于占卜、祭祀和寫字。龜甲是一種珍貴的資源,在我們商王朝,文字是被鐫刻、書寫在龜甲和獸骨上的,因此被稱為“甲骨文”,甲骨文是中國最早的成熟文字,是漢字的源頭。

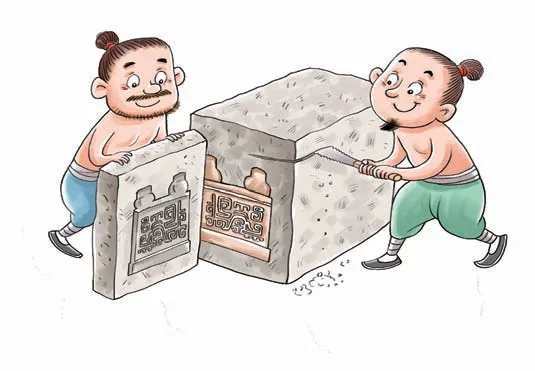

我去世之后,被供奉在祖廟里,名號為“戊”。由于我的兒子十分思念我,就特意鑄造了一個大鼎表示紀念,鼎的內壁上鑄有“后母戊”三個字,這個鼎就被稱作“后母戊鼎”了。為了表達思念之情,我的兒子把這個鼎造得又大又重,它不僅是當時最大的鼎,即使到了今天,也是中國古代最重的青銅器。

現在這個鼎被收藏在中國國家博物館,大家如果感興趣就去看看它吧,它承載著親人之間的思念之情,也象征著商王朝的繁榮。

殷墟

殷墟位于河南省安陽市西北郊的洹(huán)河南北兩岸,以小屯村為中心,面積約30 平方千米,是商代晚期的都城遺址。殷墟在古代文獻中就有記載,后來又得到了甲骨文與考古發掘的證實,它把中國信史(真實可信的歷史)往前推進了近千年。

殷墟是中國考古學的搖籃,人們都說,一部殷墟發掘史,半部中國考古學史,一代又一代考古學家從這里走出。

1961年,殷墟被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。