公平期待與精神認(rèn)同:縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的特點(diǎn)及內(nèi)在因素

張瑞凱 王若琳

摘要:作為科技發(fā)展背景下應(yīng)運(yùn)而生的新型政治參與形式,網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)不僅是社會(huì)成員對(duì)政府公共權(quán)力監(jiān)督、維護(hù)自身合法權(quán)利的過程,還是其澄清價(jià)值觀、實(shí)現(xiàn)自我認(rèn)同的渠道。本文綜合使用定量與質(zhì)性研究方法,以H縣青年為調(diào)查對(duì)象,對(duì)其網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)行為及影響因素進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn),縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)意愿強(qiáng)烈,且對(duì)網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的作用有著較為理性和務(wù)實(shí)的認(rèn)識(shí);他們對(duì)政策類社會(huì)事件高度關(guān)注,以行使權(quán)力、維護(hù)群體利益、獲得群體認(rèn)同為主要目的。社會(huì)公共事件剛產(chǎn)生時(shí),縣域青年的公共表達(dá)多以情緒表達(dá)為主;隨著獲取信息增加,公共表達(dá)逐漸呈現(xiàn)理性化特征,并通過討論努力形成共識(shí)、合作與理解。對(duì)社會(huì)環(huán)境公平度的追求,個(gè)體化時(shí)代對(duì)歸屬感、精神共同體的渴望是激發(fā)縣域青年參與網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的核心變量;網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“信息”的價(jià)值化賦予了其跨越現(xiàn)實(shí)社會(huì)桎梏的能力、激發(fā)了參與動(dòng)機(jī),但是網(wǎng)絡(luò)暴力的存在消解了他們的表達(dá)動(dòng)力。

關(guān)鍵詞:縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)公平期待精神認(rèn)同數(shù)字賦權(quán)

互聯(lián)網(wǎng)的普及改變了信息傳播方式、社會(huì)成員的交往方式和生活方式,網(wǎng)絡(luò)不僅是公眾與外部世界的重要連接方式,還賦予了他們?cè)捳Z(yǔ)權(quán)并加深了他們的社會(huì)參與,他們通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、社交媒體的評(píng)論區(qū)跟蹤社會(huì)公共事件的動(dòng)態(tài)發(fā)展,對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行生產(chǎn)、補(bǔ)充、轉(zhuǎn)發(fā)與評(píng)論,通過表達(dá)自己的態(tài)度觀點(diǎn)形成社會(huì)輿論、推動(dòng)問題解決,實(shí)現(xiàn)對(duì)政府公權(quán)力的監(jiān)督以及捍衛(wèi)自身權(quán)利[1],推動(dòng)著中國(guó)政府機(jī)關(guān)由傳統(tǒng)型政府向服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)化。[2]縱觀近些年眾多社會(huì)事件的推進(jìn),都伴隨著不同群體在網(wǎng)絡(luò)公共空間形成的社會(huì)輿論的影響。但是,非理性、碎片化的表達(dá)特點(diǎn)和不完善的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督機(jī)制,也可能使網(wǎng)絡(luò)公共空間成為網(wǎng)絡(luò)謠言、網(wǎng)絡(luò)暴力的聚集地[3],不僅侵犯了公民的隱私權(quán)名譽(yù)權(quán)、擾亂了網(wǎng)絡(luò)空間秩序,網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗還容易轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生活中的人際暴力,對(duì)當(dāng)事人造成巨大的精神壓迫,甚至引起當(dāng)事人自殺等慘痛后果。[4]因此,習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)空間同現(xiàn)實(shí)社會(huì)一樣,既要提倡自由,也要保持秩序。……我們既要尊重網(wǎng)民交流思想、表達(dá)意愿的權(quán)利,也要依法構(gòu)建良好網(wǎng)絡(luò)秩序,這有利于保障廣大網(wǎng)民合法權(quán)益。”[5]

縣域是鏈接城鄉(xiāng)的獨(dú)特地理空間和關(guān)鍵場(chǎng)域,在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下,縣城更是各類返鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)就業(yè)的重要載體,是國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。2000-2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化快速推進(jìn),縣城人口從7.28億上升到10.47億,全國(guó)城鎮(zhèn)化率上升15%。[6]隨著信息數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快,截至2022年6月,我國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為82.9%、農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為58.8%,網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到10.51億,年齡在20-39歲的網(wǎng)民占比37.5%。[7]2019 年,約2.3億小鎮(zhèn)青年在快手平臺(tái)上傳了28億條短視頻,觀看量超過2萬(wàn)6千億次,點(diǎn)贊超 800億次。[8]從上述數(shù)據(jù)不難推測(cè),縣域龐大的青年群體是網(wǎng)絡(luò)公共空間舉足輕重的主體。而且,留鄉(xiāng)務(wù)工者、在外務(wù)工者、返鄉(xiāng)大學(xué)生與在外大學(xué)生是縣域青年的重要組成群體,他們豐富的文化資本和較高的職業(yè)地位,使其成為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)建設(shè)的重要依托。[9]研究縣域青年在網(wǎng)絡(luò)公共空間的表達(dá)行為及影響因素,對(duì)于把握該群體的思想脈搏、規(guī)范其表達(dá)行為、促使其理性、有序地進(jìn)行社會(huì)參與,進(jìn)而提高基層社會(huì)的治理水平、消除社會(huì)矛盾和沖突具有獨(dú)特的價(jià)值和意義。

一、相關(guān)研究評(píng)述

自20世紀(jì)80年代中后期,“公共領(lǐng)域”逐步形成為席卷全球的社會(huì)思潮,中國(guó)學(xué)者也紛紛使用這一分析模式對(duì)中國(guó)近些年的社會(huì)變革進(jìn)行實(shí)證研究或理論探討。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和普及,依托網(wǎng)絡(luò)形成的公共領(lǐng)域、在網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行的公共表達(dá)進(jìn)入研究者視野、成為了新的研究熱點(diǎn)。多數(shù)學(xué)者認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)公共空間是典型的“公共領(lǐng)域”[10],網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)不僅僅是社會(huì)成員依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)表達(dá)自身對(duì)公共事件的意見、看法、觀點(diǎn)并進(jìn)行交流和辯論的過程[11],還是對(duì)政府公共權(quán)力的監(jiān)督、捍衛(wèi)自身權(quán)利的過程[12],是網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展背景下應(yīng)運(yùn)而生的一種新型政治參與形式。[13]公眾通過發(fā)表推文和回復(fù)評(píng)論參與到社會(huì)公共事件中,一定程度上可以改變信息傳播方向、吸引更大范圍社會(huì)成員的加入[14];通過權(quán)威話語(yǔ)主體與大眾話語(yǔ)主體不斷互動(dòng)形成政治認(rèn)同、形成新的運(yùn)動(dòng)形式以及線上線下聯(lián)動(dòng)的復(fù)雜的社會(huì)政治與公共關(guān)系,甚至可以影響政黨和政治變革。[15]對(duì)于社會(huì)邊緣群體來(lái)說(shuō),可以利用互聯(lián)網(wǎng)提供的公共空間將人際網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來(lái),通過網(wǎng)絡(luò)意見表達(dá)推動(dòng)政策調(diào)整。[16]對(duì)于青年群體來(lái)說(shuō),自媒體的應(yīng)用還使網(wǎng)絡(luò)公共空間成為青年自我認(rèn)同的場(chǎng)域,催生了以創(chuàng)造獨(dú)特個(gè)性為目的的自我認(rèn)同新范式。[17]因此,青年群體在網(wǎng)絡(luò)公共空間的表達(dá)不僅具有工具性、抗?fàn)幮怨δ埽€蘊(yùn)含著情感性作用,是其尋求身份認(rèn)同的渠道和方式。[18]

在重大公共熱點(diǎn)事件中,青年群體的網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)呈現(xiàn)出復(fù)雜化、矛盾化、搖擺化與流變化的特點(diǎn)。[19]許多青年對(duì)利益糾紛問題很感興趣,但是碎片化的閱讀消解了部分青年的理性思考能力[20],面對(duì)海量的、片段式的信息,大多數(shù)人只能基于個(gè)人的直覺、經(jīng)驗(yàn)和情緒訴求去選擇想要的信息,使得網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的情緒性、非理性非常突出。[21]基于自我利益共情產(chǎn)生的情感因素降低了個(gè)體對(duì)社會(huì)事件的理性判斷,造成非確鑿信息的盲目傳播,可能對(duì)事件當(dāng)事人帶來(lái)不可控的負(fù)面影響[22],甚至發(fā)展出極端網(wǎng)絡(luò)行為,表現(xiàn)為人肉搜索、網(wǎng)絡(luò)暴力、網(wǎng)絡(luò)謠言等非理性博弈。[23]另一方面,網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)具有意見碎片化、去中心化的特點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、新技術(shù)平臺(tái)的崛起使成為意見領(lǐng)袖的門檻降低,人人都可以成為傳播者[24],高度開放的網(wǎng)絡(luò)表達(dá)平臺(tái)打破了信息傳播自上而下的垂直傳播渠道[25],網(wǎng)絡(luò)的多節(jié)點(diǎn)以及每個(gè)節(jié)點(diǎn)高度自治的特征,使得整個(gè)傳播系統(tǒng)中出現(xiàn)無(wú)數(shù)個(gè)中心。[26]傳播者的廣泛性、異質(zhì)化,非正式和非制度化的信息傳播行為,使得網(wǎng)絡(luò)民意呈現(xiàn)碎片化表達(dá)形態(tài)。[27]

就激發(fā)青年群體網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的因素,互聯(lián)網(wǎng)和其他電子活動(dòng)的使用提高了在線用戶對(duì)政治的知識(shí),進(jìn)而刺激了網(wǎng)絡(luò)參與[28];同時(shí),權(quán)利意識(shí)是其在現(xiàn)實(shí)社會(huì)和網(wǎng)絡(luò)社會(huì)發(fā)表特定言論和做出相應(yīng)行為的重要驅(qū)動(dòng)力。[29]另外,研究發(fā)現(xiàn),對(duì)社會(huì)事件當(dāng)事人的共情是促使社會(huì)成員參與網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的動(dòng)力、貫穿在網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的全過程,并讓網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)具有了群體效應(yīng)。[30]如黃俊研究了“青少年網(wǎng)絡(luò)出征”行為,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)“情感傷害”是誘發(fā)青少年“網(wǎng)絡(luò)出征”的因素之一。[31]參與者情感越劇烈,事件就越容易發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)輿論、進(jìn)而對(duì)事件產(chǎn)生實(shí)際影響。[32]信息轉(zhuǎn)發(fā)行為還是一種人際關(guān)系溝通方式,關(guān)系強(qiáng)度對(duì)用戶轉(zhuǎn)發(fā)意愿有顯著影響,關(guān)系越密切,越容易參考好友的態(tài)度,甚至改變自己的態(tài)度[33],因此,意見領(lǐng)袖的行為對(duì)群體內(nèi)部成員非常重要。[34]此外,時(shí)間距離、空間距離和心理距離對(duì)網(wǎng)民話語(yǔ)表達(dá)也有著顯著影響。社會(huì)公共事件具有突發(fā)性與時(shí)效性,事件發(fā)生時(shí)間越近、空間距離越近,越容易引起社會(huì)成員的關(guān)注和評(píng)論;距離社會(huì)成員日常生活越近且與其利益密切相關(guān)的事件,越容易吸引他們的注意、進(jìn)行公共表達(dá)的欲望越強(qiáng)烈。[35]

雖然有研究認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)參與降低了社會(huì)成員的參與和評(píng)價(jià)成本,還可以將一些社會(huì)成員彼此隔離、有助于減少潛在的身體沖突和人際沖突,但是更多研究發(fā)現(xiàn),非理性、碎片化的表達(dá)特點(diǎn)和不完善的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督機(jī)制,使得網(wǎng)絡(luò)公共空間成為網(wǎng)絡(luò)謠言、網(wǎng)絡(luò)暴力的聚集地。[36]而且,網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗可能很容易轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生活中的人際暴力,特別是施暴方和受害方在空間上彼此較為接近時(shí)[37],這不僅對(duì)事件當(dāng)事人帶來(lái)了負(fù)面影響,還削弱了公共部門的公信力。[38]

總體來(lái)看,當(dāng)前國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界關(guān)于網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的研究主要集中在網(wǎng)絡(luò)輿論、網(wǎng)絡(luò)使用媒介、網(wǎng)絡(luò)暴力等領(lǐng)域,對(duì)網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)這一主題的討論較少,且研究對(duì)象也主要集中在大學(xué)生群體,關(guān)于縣域青年網(wǎng)絡(luò)參與、網(wǎng)絡(luò)表達(dá)方面的研究處于初探階段,實(shí)證性的研究成果非常少。青年群體的社會(huì)心態(tài)、價(jià)值取向深受網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的深刻影響,對(duì)縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)及影響因素進(jìn)行實(shí)證研究,有助于促使其理性、有序地進(jìn)行社會(huì)參與,進(jìn)而提高基層社會(huì)的治理水平。

二、研究設(shè)計(jì)

本研究采用定量研究與質(zhì)性研究相結(jié)合的混合研究方法,對(duì)“縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)及影響因素”這一問題進(jìn)行研究。借鑒已有研究成果,本研究將“網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)”這一概念操作化為“保持關(guān)注”、“參與討論”、“推動(dòng)事件變化”三個(gè)維度、十項(xiàng)指標(biāo)。其中“保持關(guān)注”由“我每天都看關(guān)于社會(huì)事件的新聞報(bào)道”、“我會(huì)持續(xù)關(guān)注一個(gè)社會(huì)事件的進(jìn)展”、“我經(jīng)常看社會(huì)事件報(bào)道評(píng)論區(qū)的評(píng)論”三個(gè)指標(biāo)組成;“參與討論”由“我經(jīng)常在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于社會(huì)事件的新聞報(bào)道”、“我經(jīng)常在社會(huì)事件新聞報(bào)道下面的評(píng)論區(qū)發(fā)表意見”、“我會(huì)在個(gè)人賬號(hào)單獨(dú)發(fā)表對(duì)社會(huì)事件的詳細(xì)討論”、“我經(jīng)常就某一社會(huì)事件在評(píng)論區(qū)和其他人進(jìn)行討論”四個(gè)指標(biāo)組成;“推動(dòng)變化”由“當(dāng)收到的回復(fù)與我的觀點(diǎn)產(chǎn)生矛盾時(shí),我會(huì)與之辯論”、“當(dāng)社會(huì)事件結(jié)果不符合我的期待時(shí),我還會(huì)繼續(xù)發(fā)表意見看法”、“當(dāng)一個(gè)社會(huì)事件熱度降低時(shí),我會(huì)付出行動(dòng)提高事件關(guān)注度”三個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。該量表采用“非常不符合、不符合、一般、符合、非常符合”的李克特量表進(jìn)行測(cè)量,得分越高表明其網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)行為越多、水平越高。使用克朗巴哈系數(shù)考察該量表的內(nèi)在信度,量表a系數(shù)為0.968,顯著性P值檢驗(yàn)顯著,說(shuō)明量表具有良好的信度、被訪者對(duì)各指標(biāo)的理解較為一致。利用因子分析檢驗(yàn)量表效度,KMO值為0.958,Bartletts球狀檢驗(yàn)的卡方值為1691.295,自由度為66,顯著性為0.000,因子方差貢獻(xiàn)率為64.27,表明量表具有較好的效度。

“縣域青年”這一概念起初由學(xué)者單光鼐提出[39],隨著城鎮(zhèn)化加速發(fā)展,學(xué)者們漸漸關(guān)注到縣域青年這一群體,但是目前學(xué)界尚未對(duì)該群體進(jìn)行明確定義。梳理相關(guān)文獻(xiàn)及公開資料,本研究將縣域青年定義為戶籍所在地為地級(jí)市、縣城、建制鎮(zhèn),并在該地工作生活、年齡在18-35歲之間1的青年群體。本研究的調(diào)查地點(diǎn)為山東省H縣,該縣位于山東省中部,是第一批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)縣,常住人口126.07萬(wàn)人,其中城鎮(zhèn)戶籍人口76.12萬(wàn)人、農(nóng)村戶籍人口49.95萬(wàn)人。自2015年實(shí)施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以來(lái),H縣結(jié)合土地增減掛鉤、壓煤搬遷和城中村、空心村改造,大力推動(dòng)農(nóng)村人口向鎮(zhèn)區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集中。H縣具有鮮明的縣域城鎮(zhèn)化特點(diǎn),能夠較好地代表當(dāng)前我國(guó)縣城的平均發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

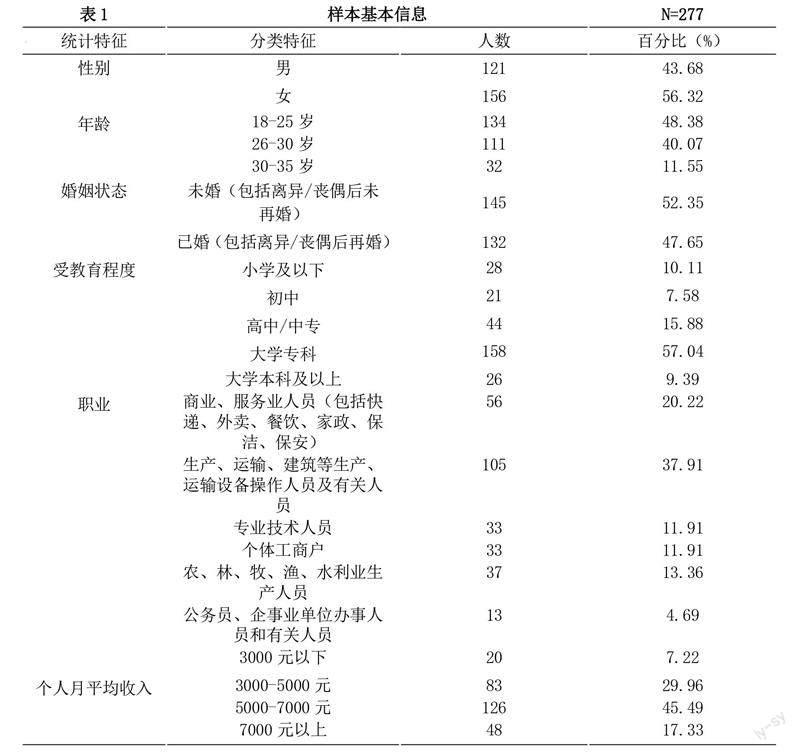

本研究使用在線調(diào)查平臺(tái)(問卷星)創(chuàng)建調(diào)查問卷,采取滾雪球抽樣方法將問卷鏈接通過新浪微博、微信等平臺(tái)發(fā)放給符合要求的被訪者,在他們填寫完成后請(qǐng)他們轉(zhuǎn)發(fā)給各自認(rèn)識(shí)的符合研究要求的人填寫。因?yàn)榫€上無(wú)法確認(rèn)身份,本研究在問卷中設(shè)置了戶籍所在地、年齡等題目來(lái)甄別符合要求的目標(biāo)群體。本研究最終收回有效問卷277份(樣本信息詳見表1)。

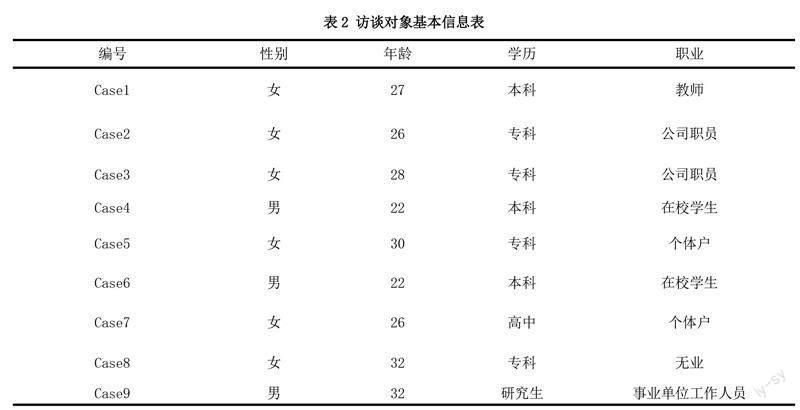

在問卷調(diào)查的基礎(chǔ)上,本研究還使用深度訪談法搜集信息。根據(jù)年齡在18-35歲之間、戶籍所在地在H縣或所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、目前在H縣工作生活這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),本研究最終確定了9名被訪者,其中女性6人、男性3人,職業(yè)包括公司職員、教師、個(gè)體戶、在校學(xué)生等。為了增加受訪者接受訪談的便利度,本研究采用在線訪談的方式,與訪談對(duì)象進(jìn)行一對(duì)一訪談,每次訪談時(shí)間在30分鐘左右。訪談提綱主要包括訪談對(duì)象的個(gè)人基本情況、網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)情況(包括是否進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)表達(dá)、使用媒介、表達(dá)目的、表達(dá)渠道與形式等)以及影響其網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的因素。

三、縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)特點(diǎn)及影響因素

(一)縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)特點(diǎn)

1.新聞門戶網(wǎng)站和短視頻平臺(tái)是主要表達(dá)平臺(tái)

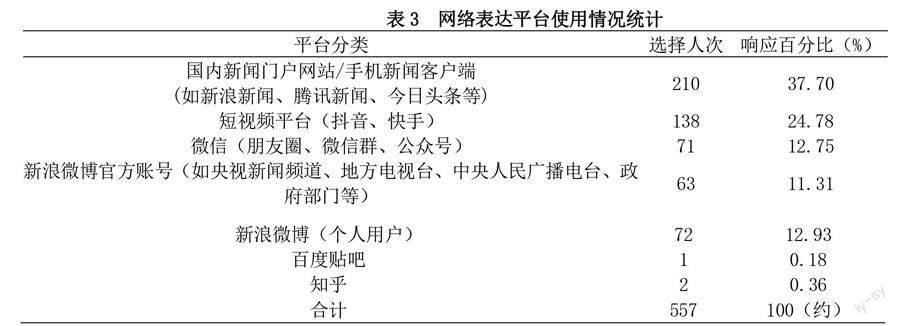

已有研究指出,北京、上海等一線城市青年群體偏好在社交類軟件(新浪微博)、問答類軟件(如知乎)表達(dá)個(gè)人意見,與其相比,選擇“使用國(guó)內(nèi)新聞門戶網(wǎng)站(或手機(jī)新聞客戶端)”來(lái)獲得社會(huì)事件的相關(guān)信息或者在其評(píng)論區(qū)發(fā)布評(píng)論的被訪青年有210人次。選擇“新浪微博個(gè)人賬號(hào)”和“新浪微博官方賬號(hào)”的僅為135人次,遠(yuǎn)低于新聞門戶網(wǎng)站的人次,而且,表示會(huì)在新浪微博官方賬號(hào)下發(fā)表評(píng)論的被訪者僅有66人次。2

視頻具有更加直觀、可視、易讀的傳播特性,參與門檻低,不需要耗費(fèi)太多投入和時(shí)間就可以獲得相關(guān)信息、便捷高效地參與社會(huì)事件的互動(dòng)。因此,以抖音、快手為代表的短視頻平臺(tái)是縣域青年進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)另一關(guān)鍵平臺(tái),選擇人次為138人次。此外,微信朋友圈也是縣域青年獲取信息和發(fā)布個(gè)人態(tài)度的有效渠道,選擇該選項(xiàng)的被訪者有71人次。

“下班回家都不早了,工作累的時(shí)候就想躺著刷手機(jī),看看有什么新聞之類的,看看短視頻,點(diǎn)點(diǎn)贊”(Case3)

“我經(jīng)常用我們縣的公眾號(hào),叫HS通,上面有一些政策解讀、意見反饋之類的模塊,之前疫情返鄉(xiāng)政策我都是從上看問的。”(Case6)

2.對(duì)社會(huì)事件關(guān)注度較高但參與深度有限

縣域青年“網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)量表”得分均值為37.18分(滿分50分),保持關(guān)注、發(fā)表評(píng)論、推動(dòng)變化三個(gè)維度平均得分分別為3.7、3.7和3.75(滿分5分),這一結(jié)果表明縣域青年在網(wǎng)絡(luò)公共空間的表達(dá)行為較為活躍。具體來(lái)看,66.1%的被訪青年表示“會(huì)持續(xù)關(guān)注一個(gè)社會(huì)事件的進(jìn)展”,58.8%的被訪者“經(jīng)常看社會(huì)事件報(bào)道評(píng)論區(qū)的評(píng)論”。特別值得關(guān)注的是,61.4%的被訪者表示會(huì)“經(jīng)常在社會(huì)事件新聞報(bào)道下面的評(píng)論區(qū)發(fā)表意見”,高達(dá)65.4%的被訪青年表示“在個(gè)人賬號(hào)單獨(dú)發(fā)表對(duì)社會(huì)事件的詳細(xì)討論”,“當(dāng)一個(gè)社會(huì)事件熱度降低時(shí)會(huì)付出行動(dòng)提高事件關(guān)注度”的比例更是高達(dá)66.1%。

“經(jīng)常關(guān)注社會(huì)新聞,就是哪里打人了,哪里發(fā)生火災(zāi)了,哪里什么出車禍了,哪里地震了之類。就像上次什么河北唐山打人事件,就覺得特別震驚。后續(xù)新聞出來(lái),我就會(huì)果斷地點(diǎn)進(jìn)去,看看大家是怎么看的。我也看一看,但是也不會(huì)評(píng)論。”(Case5)

“我比較好奇,就想知道他進(jìn)展是怎樣的,最后有什么樣的結(jié)果。一開始我會(huì)預(yù)想到一個(gè)結(jié)果,看看他跟我最后想的結(jié)果是不是一樣的。”(Case6)

網(wǎng)絡(luò)空間碎片化的信息以及縣域青年自身表達(dá)能力的限制,與較高的關(guān)注度和評(píng)論參加度相比,縣域青年發(fā)表的很多評(píng)論內(nèi)容較為空洞、信息量小,甚至只是個(gè)人負(fù)面情緒的宣泄。調(diào)查顯示,僅有26%的被訪青年認(rèn)為自己具有良好的表達(dá)能力,可以就關(guān)注的事件準(zhǔn)確表述想法。

“反正就只會(huì)一句話,他說(shuō)只會(huì)一句話,他翻來(lái)覆去就在那說(shuō)一句話,毫無(wú)邏輯點(diǎn)可言。”(Case1)

3.公共政策、社會(huì)民生類社會(huì)事件更容易吸引縣域青年的參與

改革開放40多年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)力大幅度提升,社會(huì)成員的需要也發(fā)展到了更高層次,在公平、正義、安全、環(huán)境等方面的要求日益增長(zhǎng)。[40]公共政策是運(yùn)用公共權(quán)力對(duì)社會(huì)成員利益關(guān)系進(jìn)行的權(quán)威性調(diào)整,一點(diǎn)變化都會(huì)涉及到千千萬(wàn)萬(wàn)社會(huì)成員的切身利益,直接影響到整個(gè)社會(huì)的公平度。[41]因此,縣域青年高度關(guān)注公共政策類社會(huì)事件(54.2%)。另外,涉及交通事故、家庭糾紛等社會(huì)民生類社會(huì)事件的關(guān)注度也較高(45.8%)。近乎一半的被訪縣域青年處于未婚狀態(tài),已婚群體中大部分處于沒有生育子女或者子女年齡較小的家庭周期,且其父母的健康狀況還較為理想。因此,縣域青年對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生類(28.5%)、教育類(36.1%)社會(huì)事件的關(guān)注度較低。同時(shí),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,不同性別、文化程度、收入的青年關(guān)注的社會(huì)事件類別沒有顯著差異。

4.從情緒表達(dá)到試圖形成共識(shí)、合作與理解

縣域青年傾向于在社會(huì)公共事件發(fā)生后3-7天之內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá),其最初的表達(dá)包含著獲得信息和情感卷入的雙重特點(diǎn)。一方面,縣域青年會(huì)從“旁觀者”的視角發(fā)布評(píng)論,希望了解事件的具體內(nèi)容和進(jìn)程,另一方面,他們不是被動(dòng)地接受來(lái)自于專家和大眾媒體的觀點(diǎn),而是非常關(guān)注社會(huì)公共事件與其相利益、觀點(diǎn)一致的部分,其網(wǎng)絡(luò)表達(dá)包含著較強(qiáng)的情感驅(qū)動(dòng)、具有較強(qiáng)的情感卷入屬性。對(duì)社會(huì)事件中弱者的同情、對(duì)自身所處境況的焦慮和對(duì)一些社會(huì)問題處置方式的不滿,使得縣域青年公共表達(dá)中的情緒以焦慮、憤怒、同情為主。

“我有一次看到知乎里面討論女性話題一個(gè)問題,我才知道很多男性明顯的言論上很排斥女性和女權(quán),還有就是女性彩禮怎么高的問題。我就點(diǎn)開了他的主頁(yè)里面發(fā)現(xiàn)都是關(guān)于女性多不好的話題,還有很多人點(diǎn)贊。后來(lái)我看抖音也是這樣子,就有很多那種很偏激的內(nèi)容”(Case3)

近年來(lái),我國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間規(guī)則體系日趨完善,網(wǎng)絡(luò)公民媒介素養(yǎng)不斷提升。[42]縣域青年的媒介素養(yǎng)也有顯著提升,具體表現(xiàn)為隨著獲取信息的增加,縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的深度和邏輯性逐漸凸顯,且表達(dá)更加理性化。隨著社會(huì)事件的發(fā)展變化以及更多信息的披露,縣域青年關(guān)注的焦點(diǎn)從對(duì)社會(huì)事件細(xì)節(jié)的關(guān)注轉(zhuǎn)向討論事件背后承載的意義、存在的結(jié)構(gòu)性問題,討論的問題更加抽象、更加宏觀。同時(shí),他們會(huì)與不同立場(chǎng)、意見不一致的網(wǎng)友進(jìn)行辯論討論,努力形成共識(shí)、合作與理解。如調(diào)查顯示,62.8%的被訪青年表示會(huì)“就某一社會(huì)事件在評(píng)論區(qū)和其他人進(jìn)行討論”,64.6%的被訪者表示“當(dāng)收到的回復(fù)與我的觀點(diǎn)矛盾時(shí),會(huì)與之理性辯論”。而且,縣域青年已經(jīng)意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖在意見表達(dá)上的利益取向和局限性,對(duì)其發(fā)布的信息會(huì)采用更加客觀和理性的態(tài)度而不再盲從,甚至僅有37.9%的被訪者表示網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖的觀點(diǎn)會(huì)影響他們對(duì)社會(huì)事件的看法和態(tài)度。網(wǎng)絡(luò)公共空間是參與多元主體、各方意見表達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)性場(chǎng)域,網(wǎng)絡(luò)表達(dá)理性化的溝通推動(dòng)了社會(huì)公共事件背后問題的暴露并推動(dòng)其迅速解決。

“一開始對(duì)這個(gè)事情的觀點(diǎn)可能還是對(duì)事件的討論居多,但是,慢慢我看多了之后就可會(huì)對(duì)比,看他們不同的人是怎么說(shuō)的,誰(shuí)的評(píng)論又是有局限的,慢慢形成自己的觀點(diǎn)。……我覺得媒體還有公民都是為了監(jiān)督政府的,但是都是為了督促政府更好的一個(gè)角色。”(Case4)

“我發(fā)現(xiàn)不只是不同的人站在有各自的立場(chǎng)上,用自己的各自的價(jià)值觀來(lái)判斷是不是;而且每個(gè)人站在這個(gè)事件的過程的節(jié)點(diǎn)不同,導(dǎo)致的這些言論也不同。”(Case7)

5.“行使權(quán)利”、“維護(hù)群體利益”、“獲得認(rèn)同”是縣域青年公共表達(dá)的主要目的

隨著城市化、民主化、市場(chǎng)化的深度推進(jìn),我國(guó)青年群體的權(quán)利意識(shí)不斷提升,當(dāng)應(yīng)得利益受損時(shí)能夠自覺地與合法權(quán)利相聯(lián)系,并且愿意付出較大的維權(quán)成本。[43]而且,在競(jìng)爭(zhēng)性應(yīng)試環(huán)境的影響下,青年的自我意識(shí)被互相競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化達(dá)到了一個(gè)相當(dāng)高的程度,他們高度關(guān)注個(gè)人利益,致力于實(shí)現(xiàn)自我。[44]調(diào)查結(jié)果顯示,被訪青年認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)是社會(huì)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感的體現(xiàn),是行使自己公民權(quán)利的重要方式,“行使權(quán)利”這一選項(xiàng)的選擇人數(shù)最多(55.6%)。相對(duì)于女性,男性群體更加重視網(wǎng)絡(luò)公共空間給予他們的參與權(quán)利,選擇“行使權(quán)利、承擔(dān)責(zé)任”的比例為62%,高于女性十二個(gè)百分點(diǎn)(50.6%)。縣域青年界于大城市與農(nóng)村之間,甚至更靠近大城市,但他們所處的社會(huì)結(jié)構(gòu)和文化歸屬卻被納入社會(huì)中下層乃至底層,這讓他們面臨獨(dú)有的認(rèn)同困惑、上升壓力和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。[45]因此,縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的目的不僅僅是滿足自身利益,他們更希望通過自己的聲音和參與來(lái)維護(hù)其所屬群體的整體利益,或者希望用行動(dòng)推動(dòng)整個(gè)群體社會(huì)影響力、社會(huì)形象的改變,提高社會(huì)整體公平度。

“相比與其他的事件,和我自己工作有關(guān)或者和我自己利益有關(guān)的我都會(huì)評(píng)論,感覺只有說(shuō)出來(lái)了才算是出了點(diǎn)力。”(Case3)

受社會(huì)變遷增速、社會(huì)文化多元化的影響,不僅代際間社會(huì)成員的價(jià)值觀存在較大差異,青年群體“同代代溝”現(xiàn)象也逐漸凸顯,雖然他們經(jīng)歷了同樣的環(huán)境變化和社會(huì)變革,在價(jià)值觀念、行為表達(dá)、生活方式等方面依然存在明顯差異。[46]本研究在一定程度上佐證了這一結(jié)論。調(diào)查顯示,被訪縣域青年認(rèn)為在現(xiàn)實(shí)生活中尋找到價(jià)值觀相近的人非常困難,只能在網(wǎng)絡(luò)社區(qū)找到觀念一致的伙伴。他們網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的另一目的是“結(jié)識(shí)觀點(diǎn)一致的朋友”(44.4%),且女性群體(49.4%)對(duì)其期待高于男性十個(gè)百分點(diǎn)(38%)。

此外,需要特別注意的是,23.5%的被訪青年表示“網(wǎng)絡(luò)參與可以改變事態(tài)發(fā)展”。該數(shù)據(jù)一方面表明縣域青年對(duì)社會(huì)問題解決的復(fù)雜性、長(zhǎng)期性有較為深入的理解,因此對(duì)網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的作用有較為理性和務(wù)實(shí)的認(rèn)識(shí);另一方面,這也意味著一定比例的縣域青年對(duì)國(guó)家治理、網(wǎng)絡(luò)參與效能持較為消極的評(píng)價(jià)。

“與身邊的人聊不來(lái)主要是因?yàn)檎J(rèn)知不同,特別是同事,雖然朝夕相處,但是大家的個(gè)人背景,學(xué)歷背景都不一樣,就很難對(duì)某些事件進(jìn)行討論。在網(wǎng)絡(luò)上你就會(huì)發(fā)現(xiàn)很多和你觀點(diǎn)相似的朋友,甚至有些生活經(jīng)歷都很相似,這個(gè)時(shí)候就會(huì)不自覺與他們親近。所以網(wǎng)絡(luò)能讓我找到更多相同觀點(diǎn)的人群。”(Case4)

“我當(dāng)時(shí)關(guān)注的抖音網(wǎng)紅,我加入他的粉絲群體會(huì)覺得有歸屬感,就覺得像一家人,因?yàn)榇蠹叶己茏月桑芟蛏希褪沁@樣一群和自己的相似點(diǎn)比較多的人聚集在一起,就會(huì)覺得有歸屬感。”(Case7)

(二)影響縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的內(nèi)在機(jī)理

1.對(duì)社會(huì)環(huán)境公平度的追求是縣域青年參與網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的核心

如前文已提,近年來(lái)我國(guó)社會(huì)成員對(duì)消除貧富差距、提高社會(huì)公平度的需求不斷提高。[47]與社會(huì)成員尤其是青年群體對(duì)社會(huì)公平氛圍的高期待相比,我國(guó)社會(huì)不平等問題還比較突出,社會(huì)階層分化、流動(dòng)固化的趨勢(shì)逐漸凸顯。[48]尤其是近年來(lái)北京、上海等一線城市與省會(huì)城市的加速發(fā)展,在教育、醫(yī)療、文化配套設(shè)施等方面,不同城市之間、城市與縣城之間的差距在拉大。因此,黨的十九大報(bào)告明確提出要“促進(jìn)收入分配更合理、更有序……不斷促進(jìn)人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕”,黨的二十大報(bào)告再次強(qiáng)調(diào)“中國(guó)式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化……著力維護(hù)和促進(jìn)社會(huì)公平正義,著力促進(jìn)全體人民共同富裕,堅(jiān)決防止兩極分化。”縣域青年在橫向?qū)Ρ戎袑?duì)社會(huì)資源、社會(huì)福利服務(wù)分配的地區(qū)差異、城鄉(xiāng)差異的不滿逐漸積累,涉及社會(huì)公平議題的事件一旦出現(xiàn),就很容易牽動(dòng)他們的注意力并激發(fā)隱匿的對(duì)社會(huì)流動(dòng)機(jī)會(huì)減少、階層固化的焦慮。

2.現(xiàn)代化進(jìn)程中對(duì)精神共同體的追求是縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)的原生動(dòng)力

改革開放以來(lái),我國(guó)社會(huì)經(jīng)歷著深刻的社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,發(fā)展的不平衡不充分使得個(gè)人與家庭之間、城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間以及行業(yè)之間等存在著巨大的利益分化,也使社會(huì)價(jià)值體系受到巨大的挑戰(zhàn)。[49]現(xiàn)代社會(huì),職業(yè)性角色是社會(huì)成員獲得社會(huì)身份并獲得歸屬感的主要渠道。[50]調(diào)查顯示,縣域青年就業(yè)范圍增大、非農(nóng)化特點(diǎn)突出,且流動(dòng)率高。具體來(lái)說(shuō),在生產(chǎn)、運(yùn)輸、建筑等行業(yè)從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、設(shè)備操作是該群體的主要職業(yè)角色(37.8%),商業(yè)、服務(wù)業(yè)(包括快遞、外賣、餐飲、家政、保潔、保安等(占比19.8%)是另一主要就業(yè)領(lǐng)域。在以勞動(dòng)報(bào)酬、職業(yè)發(fā)展前景、勞動(dòng)安全、社會(huì)聲望等多個(gè)指標(biāo)構(gòu)成的現(xiàn)代社會(huì)職業(yè)評(píng)價(jià)體系中,這些職業(yè)處于相對(duì)弱勢(shì)的位置,而且頻繁的職業(yè)流動(dòng)也讓縣域青年失去了對(duì)職業(yè)的認(rèn)同,僅僅將其視為生存工具,基于職業(yè)榮譽(yù)帶來(lái)的社會(huì)肯定、基于穩(wěn)定的同事關(guān)系帶來(lái)的支持系統(tǒng)逐漸式微。另外,20世紀(jì)80年代以來(lái),隨著計(jì)劃生育政策的實(shí)施,家庭規(guī)模小型化、家庭結(jié)構(gòu)核心化,中國(guó)家庭走向個(gè)體化和私人化,家庭成員之間日常互動(dòng)弱化,年輕一代逐漸脫離家庭的影響。[51]調(diào)查結(jié)果顯示,縣域青年未婚獨(dú)居的比例高達(dá)33.8%、與合租室友同住的有23.4%,與父母同住的占比僅為30.35%。隨著縣域青年從家庭中搬離,其與家庭成員的交往和聯(lián)系減少。而且,縣域青年不愿意重復(fù)父輩專注于掙錢的生活方式,他們更加注重生活質(zhì)量、生命歷程的體驗(yàn)[52],更加重視基于自我感受和自主選擇而形成內(nèi)在性自我認(rèn)同。[53]家庭系統(tǒng)給予青年群體的支持、認(rèn)同和肯定逐漸被消解。

“離開家后感覺脫離了束縛和管教,下了班之后你要回家,沒有人管你,包括周末也沒有人管。離開家了之后,就很難日常參與家庭話題的討論了。就更加關(guān)注在網(wǎng)絡(luò)上,注意力就更關(guān)注社會(huì)事件了。”(Case1)

“我感覺他們(同事)是認(rèn)同我的,但是我沒有從心底接受我變成這里的人”(Case2)

不斷變動(dòng)、較低社會(huì)認(rèn)可度的職業(yè)身份,衰弱的家庭價(jià)值系統(tǒng)和社會(huì)變革加速期模糊、相互矛盾的意義框架,使得縣域青年個(gè)體常常感到孤獨(dú)、焦慮和空虛,他們迫切希望能夠在網(wǎng)絡(luò)公共空間尋求與其價(jià)值觀一致的個(gè)體或群體,希望在網(wǎng)絡(luò)精神共同體中實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值體系的穩(wěn)定。并且,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)算法導(dǎo)致的“信息繭房”加劇了社交媒體用戶的分化[54],社會(huì)成員群體性孤獨(dú)愈發(fā)明顯,也使其更加傾向從網(wǎng)絡(luò)公共空間討論形成的公共時(shí)間軸中尋找身份認(rèn)同。

3.網(wǎng)絡(luò)空間“信息”的價(jià)值化賦予縣域青年跨越現(xiàn)實(shí)社會(huì)桎梏的能力

現(xiàn)實(shí)生活中,社會(huì)成員掌握的資源稟賦差異明顯,較少的資源稟賦在一定程度上阻礙了部分社會(huì)成員的行動(dòng)與訴求表達(dá)。[55]網(wǎng)絡(luò)公共空間中,互聯(lián)網(wǎng)使縣域青年成為數(shù)字化生存的主體,使他們可以暫時(shí)擺脫現(xiàn)實(shí)社會(huì)關(guān)系的束縛,變成平等參與社會(huì)事件的“網(wǎng)友”這一統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化且具有一定匿名性的主體。他們可以通過獲取、運(yùn)用、創(chuàng)造和擴(kuò)散信息的行為,增加社會(huì)事件的被關(guān)注度、形成意見合意、推動(dòng)社會(huì)事件變化;通過“點(diǎn)贊”、“發(fā)言”等方式表達(dá)反映自己的意見與建議、進(jìn)行政治參與;還可以使用自己較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力成為具有較強(qiáng)影響力的意見領(lǐng)袖。在網(wǎng)絡(luò)公共空間,縣域青年一定程度上跨越了現(xiàn)實(shí)資源差異的影響,從“現(xiàn)實(shí)人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶畔⑷恕薄ⅰ罢稳恕薄?/p>

4.網(wǎng)絡(luò)暴力的存在消解了縣域青年公共表達(dá)的動(dòng)力

網(wǎng)絡(luò)暴力給當(dāng)事人造成的精神、心理上的傷害是持續(xù)性的,并極有可能衍生出后續(xù)無(wú)法估計(jì)的慘痛后果[56],雖然已有研究關(guān)于青少年遭受網(wǎng)絡(luò)暴力的比例差異很大,但是這些研究都強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)暴力經(jīng)常發(fā)生這一事實(shí)。如帕特欽的調(diào)查顯示,2010年美國(guó)約有20%的被訪青年報(bào)告說(shuō)經(jīng)歷過網(wǎng)絡(luò)暴力。[57]而且,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變了個(gè)體獲得信息和監(jiān)控他人的能力,如社交媒體軟件允許用戶定位圖片或帖子的位置,提高了用戶獲得事件當(dāng)事人地理位置等諸多私密信息的可能[58],如果施暴者與受害方在空間上彼此較為接近時(shí),網(wǎng)絡(luò)暴力轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生活中的人際暴力的可能性會(huì)大大增強(qiáng)。[59]因此,很多縣域青年表示發(fā)布個(gè)人意見時(shí)會(huì)考慮可能遭受網(wǎng)絡(luò)暴力的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而選擇不發(fā)表、不參與。

“我不會(huì)發(fā)表任何關(guān)于在社交平臺(tái)發(fā)一發(fā)表自己的觀點(diǎn),因?yàn)樵趺凑f(shuō)現(xiàn)在之前被噴過。比如我之前說(shuō)了在一個(gè)視頻發(fā)表了一個(gè)什么動(dòng)漫的問題,就是隨手發(fā)說(shuō)了一句文化入侵,那些比較喜歡日本動(dòng)漫的開始抬杠。”(Case2)

“一般不會(huì)有評(píng)論,但是會(huì)有一些跟同事的交流,我不會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表評(píng)論觀點(diǎn)。……因?yàn)楸痪W(wǎng)暴過,所以不敢再?gòu)木W(wǎng)絡(luò)上表達(dá)了。”(Case4)

四、討論與小結(jié)

網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)作為科技發(fā)展背景下應(yīng)運(yùn)而生的新型政治參與形式,不僅是社會(huì)成員對(duì)政府公共權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督、捍衛(wèi)自身合法權(quán)利的過程,還是澄清價(jià)值觀、實(shí)現(xiàn)自我認(rèn)同的渠道。數(shù)量龐大的縣域青年是我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的主要?jiǎng)恿Γ麄儗?duì)社會(huì)公共事件的觀點(diǎn)以及借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成的輿論聲音,對(duì)推進(jìn)社會(huì)事件進(jìn)展、社會(huì)穩(wěn)定有著舉足輕重的影響。本研究綜合使用定量研究、質(zhì)性研究相結(jié)合的方法對(duì)縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)行為及影響因素進(jìn)行了剖析。研究結(jié)果顯示,縣域青年網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)意愿強(qiáng)烈,且對(duì)網(wǎng)絡(luò)表達(dá)的作用有著較為理性和務(wù)實(shí)的認(rèn)識(shí);他們對(duì)政策類社會(huì)事件高度關(guān)注,以行使權(quán)利、維護(hù)群體利益、獲得群體認(rèn)同為主要目的。社會(huì)公共事件剛產(chǎn)生時(shí),縣域青年大多數(shù)的公共表達(dá)多以情緒表達(dá)為主;隨著獲取信息增加,公共表達(dá)逐漸呈現(xiàn)理性化特征,并通過辯論努力形成共識(shí)、合作與理解。就影響縣域青年公共表達(dá)的因素,對(duì)社會(huì)環(huán)境公平度的追求、個(gè)體化時(shí)代對(duì)歸屬感、精神共同體的渴望是核心因素,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“信息”的價(jià)值化賦予該群體跨越現(xiàn)實(shí)社會(huì)桎梏的能力并賦予了他們實(shí)際參與的渠道,但是網(wǎng)絡(luò)暴力的存在消解了他們的表達(dá)動(dòng)力。

總體來(lái)看,縣域青年在網(wǎng)絡(luò)公共空間的表達(dá)具有一線城市、大學(xué)生群體不一樣的特點(diǎn)和生成因素,就其公共表達(dá)中呈現(xiàn)的問題,本研究有以下建議:一是黨建引領(lǐng)、多主體參與,加強(qiáng)線上線下精神共同體建設(shè)。青年群體所處的心理發(fā)展階段讓其對(duì)自我認(rèn)同、群體歸屬有強(qiáng)烈要求。一方面,堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)基層治理,特別是使用青年群體接納的方式對(duì)其進(jìn)行價(jià)值觀教育和引導(dǎo),同時(shí)發(fā)揮黨員在互聯(lián)網(wǎng)公共空間的模范作用,更好激發(fā)活力、凝聚人心;另一方面,可以借助計(jì)算機(jī)技術(shù),讓青年 群體在虛擬空間和網(wǎng)絡(luò)社區(qū)接觸到多元價(jià)值體系、體驗(yàn)到更多的自我面向、提高自我認(rèn)同的張力。另外,豐富和拓展便于青年群體線下交流的空間和平臺(tái),開發(fā)類型多樣、方式靈活且符合青年群體特點(diǎn)和興趣的社會(huì)、社區(qū)共同事務(wù),讓其在真實(shí)的社會(huì)生活和實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)價(jià)值觀和歸屬感的確認(rèn)。二是加強(qiáng)縣域青年網(wǎng)絡(luò)參與能力建設(shè),鼓勵(lì)理性、對(duì)話、合作的網(wǎng)絡(luò)表達(dá)。縣域青年的公共表達(dá)已經(jīng)趨向理性和溝通,但是碎片化的信息和有限的表達(dá)能力限制了參與深度和參與效果。因此,要擴(kuò)大政府政務(wù)信息公開力度,提高主流媒體信息報(bào)道的系統(tǒng)性、及時(shí)性,保證青年群體的信息知情權(quán)。同時(shí),通過多種方式加強(qiáng)青年群體在信息識(shí)別、表達(dá)觀點(diǎn)、溝通對(duì)話、形成社會(huì)共識(shí)方面的能力,切實(shí)提高他們的網(wǎng)絡(luò)政治參與能力。三是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間的治理。通過技術(shù)手段對(duì)視頻彈幕、社交平臺(tái)中的信息輸入進(jìn)行管理;壓實(shí)文化企業(yè)特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主體責(zé)任,促使其在信息管理、觀點(diǎn)引導(dǎo)、促進(jìn)對(duì)話溝通等方面發(fā)揮積極作用。另外,通過法治化建設(shè)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間不規(guī)范行為的成本,捍衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)空間的公平正義和規(guī)范,也是亟待快速推進(jìn)的事務(wù)。

注釋:

1.青年年齡上限設(shè)置參考了中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中長(zhǎng)期青年發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》。

2.問卷中本題為多選題。

參考文獻(xiàn):

[1]艾玲:《重塑意見領(lǐng)袖,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)公共領(lǐng)域—社交化媒介時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)輿論機(jī)制研究》,《出版廣角》,2019年第5期。

[2]董人菘、袁崇堅(jiān):《網(wǎng)絡(luò)政治參與對(duì)中國(guó)政府行政管理的影響》,《云南社會(huì)科學(xué)》,2020年第5期。

[3]符萬(wàn)年、宋沁:《公共輿論事件的網(wǎng)絡(luò)傳播機(jī)制與特征》,《新聞與寫作》,2019年第12期。

[4]劉艷紅:《理念、邏輯與路徑:網(wǎng)絡(luò)暴力法治化治理研究》,《江淮論壇》,2022年第6期。

[5]習(xí)近平:《在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)開幕式上的講話》,《人民日?qǐng)?bào)》,2015年12月17日。

[6]蘇紅鍵:《中國(guó)縣域城鎮(zhèn)化的基礎(chǔ)、趨勢(shì)與推進(jìn)思路》,《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》,2021年第5期。

[7]中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心:《第50次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,《國(guó)家圖書館學(xué)刊》,2022年第5期。

[8]快手大數(shù)據(jù)研究院:《2019小鎮(zhèn)青年報(bào)告》,《搜狐網(wǎng)》,2019年12月2日。

[9]劉浩:《縣域青年、精英再生產(chǎn)與鄉(xiāng)村人才振興》,《中國(guó)青年研究》,2021年第3期。

[10]滕姍姍、李華君:《社會(huì)化媒體環(huán)境中公共表達(dá)權(quán)的特性及主體互動(dòng)》,《電子政務(wù)》,2014年第7期。

[11]胡玲:《網(wǎng)絡(luò)公共表達(dá)離“話語(yǔ)民主”有多遠(yuǎn)?》,《新聞愛好者》,2009年第15期。

[12]艾玲:《重塑意見領(lǐng)袖,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)公共領(lǐng)域—社交化媒介時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)輿論機(jī)制研究》,《出版廣角》,2019年第5期。

[13]李鋒:《網(wǎng)絡(luò)政治參與行為的政治心理機(jī)制分析——基于項(xiàng)目反應(yīng)理論的測(cè)量》,《中共天津市委黨校學(xué)報(bào)》,2020年第2期。

[14]Rohlinger D A ,Bunnage L A ,Klein J . Virtual Power Plays: Social Movements, Internet Communication Technology, and Political Parties[J]. Studies in Public Choice, 2014.

[15]潘同人:《融合型趨同:公共話語(yǔ)表達(dá)視域下網(wǎng)絡(luò)空間政治認(rèn)同的生成路徑》,《華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》,2022年第1期。

[16]呂峰、王永貴:《提升我國(guó)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)話語(yǔ)權(quán)的思路》,《理論探索》,2022年第4期。

[17]閆方潔:《自媒體語(yǔ)境下的“曬文化”與當(dāng)代青年自我認(rèn)同的新范式》,《中國(guó)青年研究》,2015年第6期。

[18]王楠:《當(dāng)代青年網(wǎng)絡(luò)話語(yǔ)表達(dá)范式:生成、功能與引導(dǎo)》,《思想教育研究》,2022年第12期。

[19]吳阿娟、畢宏音:《重大公共熱點(diǎn)事件中的網(wǎng)絡(luò)表達(dá)與社交空間生態(tài)優(yōu)化》,《天津師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2022年第2期。

[20]王少:《大學(xué)生權(quán)利意識(shí)辨正——基于網(wǎng)絡(luò)“掛人”現(xiàn)象的闡析》,《中國(guó)青年研究》,2022年第12期。

[21]胡宏超:《社交媒體虛假信息的動(dòng)態(tài)成因與治理啟示——基于行動(dòng)者網(wǎng)絡(luò)理論視角的分析》,《出版科學(xué)》,2023年第2期。

[22]白文琳、周毅:《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)的安全風(fēng)險(xiǎn)治理行動(dòng)及其轉(zhuǎn)型》,《圖書情報(bào)工作》,2022年第5期。

[23]劉怡:《意見螺旋:危機(jī)輿情中網(wǎng)絡(luò)動(dòng)員的發(fā)生特征及傳播邏輯》,《編輯之友》,2019年第2期。

[24]喻國(guó)明、耿曉夢(mèng):《“深度媒介化”:媒介業(yè)的生態(tài)格局、價(jià)值重心與核心資源》,《新聞與傳播研究》,2021年第12期。

[25]曹文琴、黃玉軍、涂國(guó)平:《微博話題傳播的時(shí)間網(wǎng)絡(luò)影響力模型研究》,《圖書情報(bào)工作》,2016年第1期。

[26]許一飛:《網(wǎng)絡(luò)參與的非理性問題及其理性應(yīng)對(duì)》,《內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)》,2023年第1期。

[27]于水、徐亞清、姜?jiǎng)P宜:《網(wǎng)絡(luò)民意表達(dá)的碎片化邏輯與治理之道》,《電子政務(wù)》,2017年第11期。

[28]Chan, M., & Guo, J. (2013). The role of political efficacy on the relationship between Facebook use and participatory behaviors: A comparative study of young American and Chinese adults. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 460-463.

[29]王少:《大學(xué)生權(quán)利意識(shí)辨正——基于網(wǎng)絡(luò)“掛人”現(xiàn)象的闡析》,《中國(guó)青年研究》,2022年第12期。

[30]郭蓓:《融合傳播時(shí)代網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)與馬克思主義新聞?dòng)^之踐行——基于共情理論的思考》,《現(xiàn)代傳播(中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào))》,2019年第8期。

[31]黃俊、董小玉:《自媒體語(yǔ)境下青少年“網(wǎng)絡(luò)出征”研究》,《現(xiàn)代傳播(中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào))》,2018年第4期。

[32]Tilly C . Social movements and (all sorts of) other political interactions–local, national, and international–including identities[J]. 1998, 27(4):453-480.

[33]廖圣清、李夢(mèng)琦:《社交媒體中關(guān)系強(qiáng)度、自我呈現(xiàn)動(dòng)機(jī)與用戶轉(zhuǎn)發(fā)意愿研究——以微信的新聞轉(zhuǎn)發(fā)為例》,《現(xiàn)代傳播(中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào))》,2021年第6期。

[34]李嘉琪:《網(wǎng)絡(luò)新聞傳播模式:試論新聞信息傳播雙向流動(dòng)性的體現(xiàn)》,《傳播力研究》,2017年第7期。

[35]吳曄、馮鑫、梁梅珍:《基于IAM理論的在線評(píng)論媒介有效性研究》,《新聞大學(xué)》,2019年第4期。

[36]符萬(wàn)年、宋沁:《公共輿論事件的網(wǎng)絡(luò)傳播機(jī)制與特征》,《新聞與寫作》,2019年第12期。

[37]Dickinson, T., & Wright, R. (2015). Gossip, decision-making and deterrence in drug markets.British Journal of Criminology, 55, 1263-1281.

[38]王少:《大學(xué)生權(quán)利意識(shí)辨正——基于網(wǎng)絡(luò)“掛人”現(xiàn)象的闡析》,《中國(guó)青年研究》,2022年第12期。

[39]單光鼐:《“縣域青年”的認(rèn)同困惑與整合不良》,《中國(guó)青年政治學(xué)院學(xué)報(bào)》,2012年第1期。

[40]朱力:《中國(guó)社會(huì)矛盾70年演變與化解》,《學(xué)海》,2019年第6期。

[41]袁明旭、左瑞凱:《國(guó)家治理現(xiàn)代化進(jìn)程中公共政策的國(guó)家認(rèn)同建構(gòu)功能研究》,《云南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2021年第2期。

[42]馮建華:《網(wǎng)絡(luò)信息治理的特質(zhì)、挑戰(zhàn)及模式創(chuàng)新》,《中州學(xué)刊》,2019年第3期。

[43]段易含:《新時(shí)代我國(guó)公眾權(quán)利意識(shí)的代際差異及影響因素》,《煙臺(tái)大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》,2020年第1期。

[44]王少:《大學(xué)生權(quán)利意識(shí)辨正——基于網(wǎng)絡(luò)“掛人”現(xiàn)象的闡析》,《中國(guó)青年研究》,2022年第12期。

[45]趙霞、孫宏艷:《小鎮(zhèn)青年群體特點(diǎn)及對(duì)共青團(tuán)工作的啟示》,《中國(guó)青年社會(huì)科學(xué)》,2019年第2期。

[46]陳晨:《分化與繼承:企業(yè)青年價(jià)值觀的代際比較》,《中國(guó)青年研究》,2017年第8期。

[47]朱力:《中國(guó)社會(huì)矛盾70年演變與化解》,《學(xué)海》,2019年第6期。

[48]趙霞、孫宏艷:《小鎮(zhèn)青年群體特點(diǎn)及對(duì)共青團(tuán)工作的啟示》,《中國(guó)青年社會(huì)科學(xué)》,2019年第2期。

[49]黃金輝、王馳:《當(dāng)前中國(guó)利益分化現(xiàn)狀與執(zhí)政黨利益整合能力的提升路徑》,《理論探討》,2019年第6期。

[50][51]閻云翔:《“為自己而活”抑或“自己的活法”——中國(guó)個(gè)體化命題本土化再思考》,《探索與爭(zhēng)鳴》,2021年第10期。

[52]沈奕斐:《個(gè)體化視角下的城市家庭認(rèn)同變遷和女性崛起》,《學(xué)海》,2013年第2期。

[53]黃闖:《個(gè)性與理性:新生代農(nóng)民工就業(yè)行為短工化分析》,《中國(guó)青年研究》,2012年第11期。

[54]黨永強(qiáng):《追尋自我:現(xiàn)代性自我認(rèn)同的危與機(jī)》,《同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2020年第5期。

[55]王陽(yáng)、馬小雷:《催婚:現(xiàn)代社會(huì)家庭再生產(chǎn)的困境及其代際沖突——基于一位待婚女青年的生命歷程研究》,《華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2019年第4期。

[56]朱逸、李秀玫、鄭雯:《網(wǎng)絡(luò)賦權(quán)的雙重性:形式化增能與實(shí)質(zhì)性缺失——基于對(duì)社會(huì)底層群體的觀察》,《天府新論》,2015年第5期。

[57]劉曉航:《網(wǎng)絡(luò)暴力的刑法規(guī)制困境及應(yīng)對(duì)》,《北京社會(huì)科學(xué)》,2023年第5期。

[58]Patton, D. U., Eschmann, R. D., & Butler, D. A. (2013). Internet banging: New trends in social media, gang violence, masculinity and hip hop. Computers in Human Behavior, 29(5), A54–A59.

[59]Moule Jr., R. K., Pyrooz, D. C., & Decker, S. H. (2014). Internet adoption and online behavior among American street gangs: Integrating gangs and organizational theory. British Journal of Criminology 54: 1186-1206.

Fair Expectations and Spiritual Identity: Characteristics and Intrinsic Factors of County Youths' Online Public Expression

——Based on a Sample Survey in County H

Zhang Ruikai Wang Ruolin

Abstract: As a new form of political participation under the background of the development of science and technology, online public expression is not only a process of monitoring government public power and defending legal rights, but also a channel for social members to clarify their values and achieve self-identity. Using a combination of quantitative and qualitative research methods, this paper investigates the behavior and influencing factors of online public expression among youth in County H as the respondents. The study found that county youth are strongly willing to express themselves online and have a more rational and pragmatic understanding of the role of online expression; they are highly concerned about policy-based social events, with the main purpose of exercising power, safeguarding group interests, and obtaining group identity. When social public events first arise, public expressions of county youth are mostly emotional expressions; as access to information increases, public expressions gradually show rationalization characteristics and strive to form consensus, cooperation and understanding through discussions. The pursuit of fairness in the social environment and the desire for a sense of belonging and spiritual community in the age of individualization are the core variables that motivate county youth to participate in online expression; the value of the network platform's “information” gives it the ability to cross the shackles of the real society and stimulates the motivation to participate, but the existence of network violence dispels their expression motivation.

Keywords: county youth; online public expression; equity expectations; spiritual identity; digital empowerment

責(zé)任編輯? 袁光亮

收稿日期:2026-6-13

基金項(xiàng)目:本文系國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“精準(zhǔn)扶貧背景下社會(huì)工作驅(qū)動(dòng)鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的路徑與模式創(chuàng)新研究”(項(xiàng)目編號(hào):19BSH175)、北京科技大學(xué)2022年度研究生教育教學(xué)改革項(xiàng)目“社會(huì)工作專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)模式創(chuàng)新探索 ——以鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站建設(shè)為依托”(項(xiàng)目編號(hào):2023JGC019)的階段性成果。

作者簡(jiǎn)介:張瑞凱,北京科技大學(xué)社會(huì)學(xué)系副教授、碩士研究生導(dǎo)師,社會(huì)學(xué)博士;主要研究方向:社會(huì)政策理論與應(yīng)用、社會(huì)工作本土化、城鄉(xiāng)社區(qū)治理;王若琳,北京科技大學(xué)社會(huì)學(xué)專業(yè)研究生;主要研究方向:城鄉(xiāng)社區(qū)治理。