芻議花鳥畫題材與自然的關系

□欒艷華

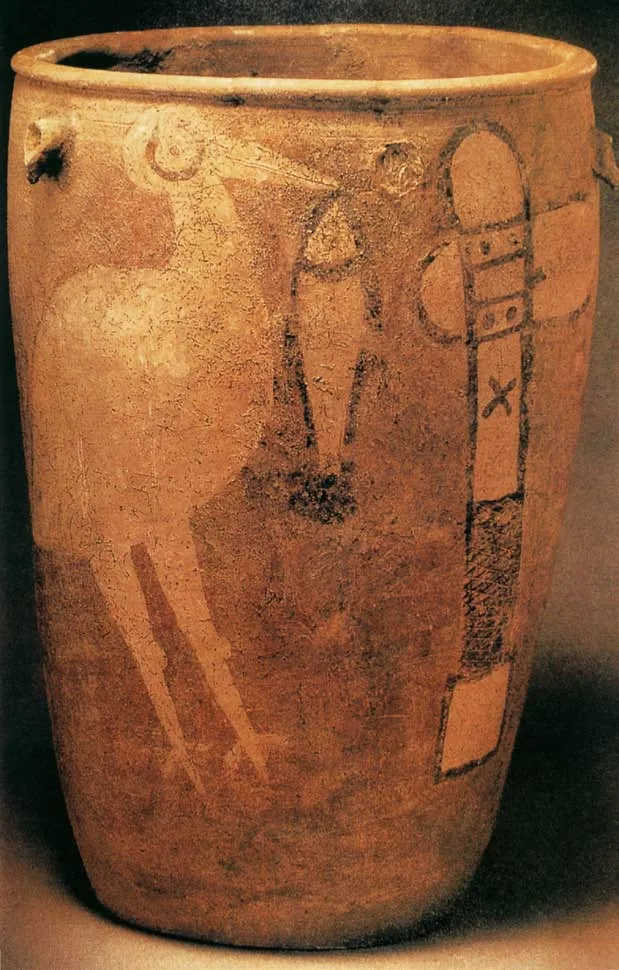

《鸛魚石斧圖彩陶缸》新石器時代高47cm 口徑32.7cm 中國國家博物館藏

中國花鳥畫題材廣泛,將生生不息的動植物作為審美對象,畫家借物抒情,通過描繪其豐富的自然形態表達對生命的思考、對人類與自然和諧性審美理想的精神追求,反映出人類社會與自然的緊密聯系。

一、人與自然的關系

人類很早就開始感知和探究自然環境與生物的關系,以及宇宙天地運動變化的規律,強調對自然的敬畏和恭順性回應,構成天人合一和諧性認知思想的基礎。這種思想在中國哲學、詩歌和繪畫方面發揮得淋漓盡致,通過一花一草探究自然的規律,格物致知,知其理,明其道。人與自然的關系是人類社會發展的重要主題。在狩獵或原始的采集活動過程中,某些種類的動植物就會成為人類活動和意識的主要對象。自然四季變換的景色和山水,日后便成為古代文人墨客的審美客體。

二、花鳥畫題材與自然的關系

《詩經》以朗朗上口的語言為我們介紹了自然界中除了人類之外的各種動植物形象,例如《木》《蒹葭》《桃夭》等。自然界中具備多種形式美的要素:對稱、均衡、節奏、韻律、對比、統一等,自然生命優美的外部形態和質感色彩給人類帶來豐富的美感體驗,激發起人們模仿的沖動,成為藝術表現的廣泛題材。

花鳥畫題材包括自然界中極其豐富的動植物種類,以及相關的自然景象。自然創造出各從其類的生命形態,它們結構神奇、色彩悅目,很快進入早期人類的圖象世界。遠古時期的彩陶就為我們留下了花鳥蟲魚形象,以及樹木、花卉、蔬果等植物類生命形象。自然環境中與動植物生活、生長息息相關的一切景物,如叢林、荒野、庭院、籬落等都是花鳥畫的表現題材,既拓展了花鳥畫對宏大意境的開闊性呈現,也充實了花鳥畫藝術語言的表現力。

三、和諧性審美理想

1.人類早期的崇拜與信仰

在原始社會,人類認為自己的祖先源于某種特定的物種,圖騰崇拜對象以動物居多。通過模仿自然和主觀的想象加工,在陶器表面創造了被人格化的鳥、獸、蟲、魚等動物形象的紋飾,滿足了人類的審美需求。

新石器時期的彩陶藝術是我國古代繪畫藝術的典型代表,具有題材豐富、造型明快、稚拙樸素的特點。那些簡潔生動的動物圖案以濃厚的繪畫意趣充滿藝術感染力。河南省汝州市閻村出土的鸛魚石斧圖彩陶缸,上面繪有鸛、魚和石斧的形象,畫面幾乎布滿陶缸的整個腹部,流暢生動的外部輪廓體現出明顯的平面造型意識和裝飾美感,已是一幅可獨立欣賞的繪畫。在商、周青銅器上,那些大膽夸張的龍、鳳等神獸形象,相比彩陶時代更具張力。

2.天人合一的和諧理想

和諧是中國傳統思想文化的精髓,也是古典美學體系的內核。中國傳統文化論述里,常用“和”“中和”來表達人們對和諧美感的心理體驗。山水、林泉、花鳥等自然景物可以給予人們精神與心靈的滋養,在與自然的對話中體味自適愉悅的心境,從而擺脫俗世的羈絆。

《寫生珍禽圖》五代·黃荃 絹本設色 41.5cm×70cm 北京故宮博物院藏

“禮”是人們對自然之美的人文觀照,從物態到人情,從人情到物態,最終表達的是濃厚的人類思想情感。“仁”“禮”思想涉及美與善、美與秩序的關系,倡導人與人之間的善意、與社會的溫情,社會禮儀的和諧有序是中國古典美學和諧性審美思想和藝術產生的基礎。

中國歷代的哲學思想和美學思想都無法繞開“自然”。眾多的“自然”概念及其觀點,其本源可追溯到老子“道法自然”的思想,并在花鳥畫藝術中得到充分體現。和諧是人類構建自身物質家園和精神家園的最高理想。“美是和諧”不但體現了民族文化的個性,也貫穿于人類文明史的發展進程。