閑吟云水:趙原《陸羽烹茶圖》題跋

□孫文韜

題跋二

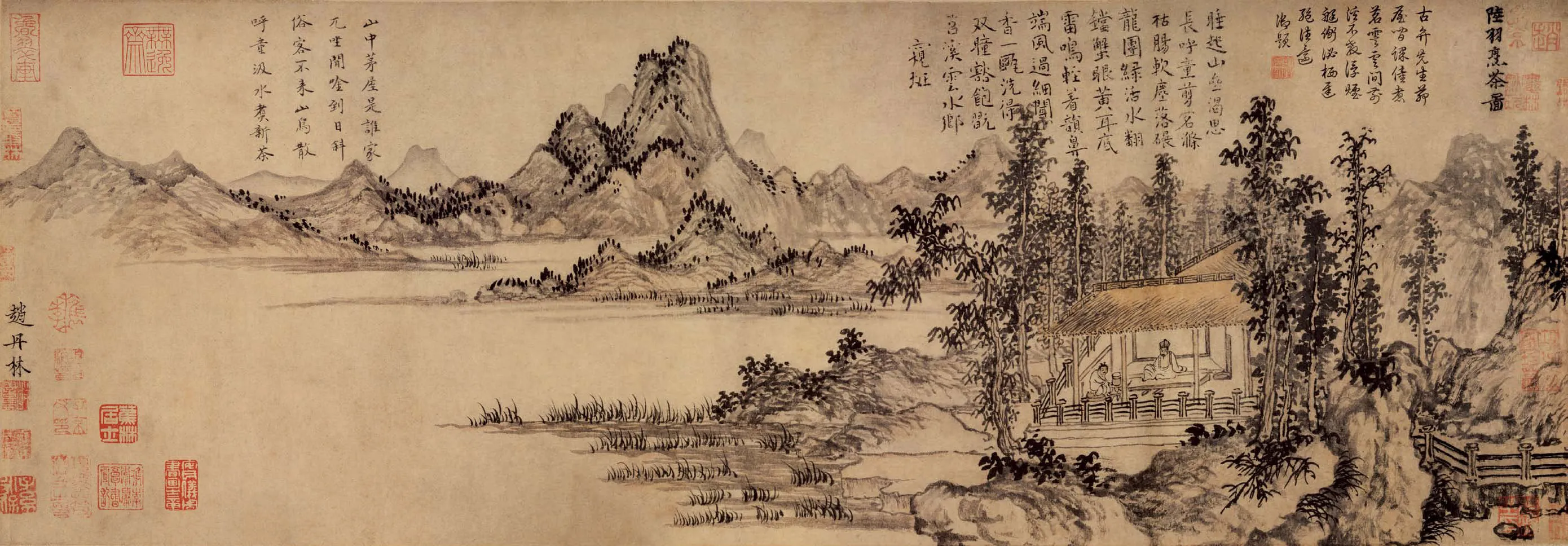

趙原《陸羽烹茶圖》是大家熟知的山水名作。與其他元末明初的山水畫作品比較起來,此作有一種別樣的文人情懷。兩宋以降,山水畫的文人參與度越來越高。從詩歌贊頌繪畫題材、總結畫理畫論的協同形態,逐步過渡到詩畫一體、文境難分的融合形態。隨著文人群體的深度介入,繪畫語言的審美屬性逐漸得以加強,點畫不再緊密聯系現實物象,逐漸成為文人情感的載體。正如我們在欣賞董源、巨然傳世畫作時,感動于那種“靜靜聆聽宇宙聲音”的孤寂之美。而在趙原的畫作中,我們卻體會到一種舒緩閑適的安然狀態。登山臨水,感知自然的偉力,經山歷水發出“屬于自己的聲音”。

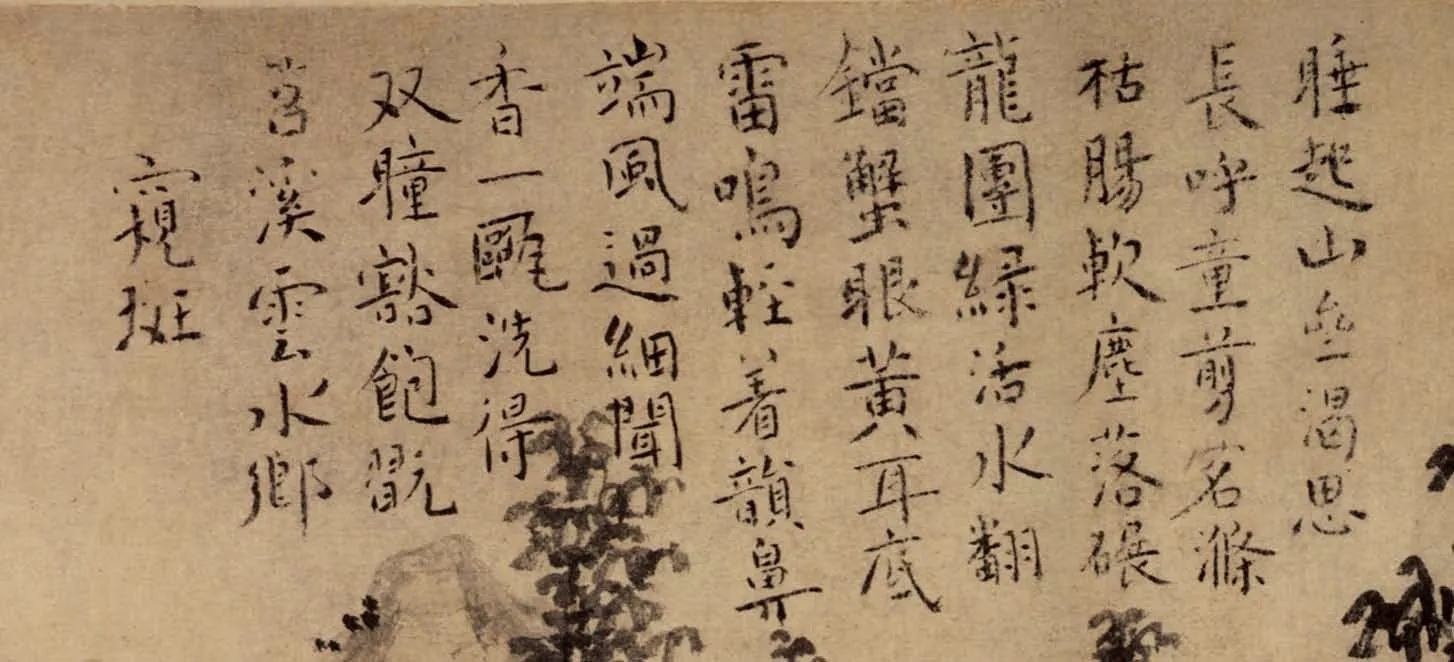

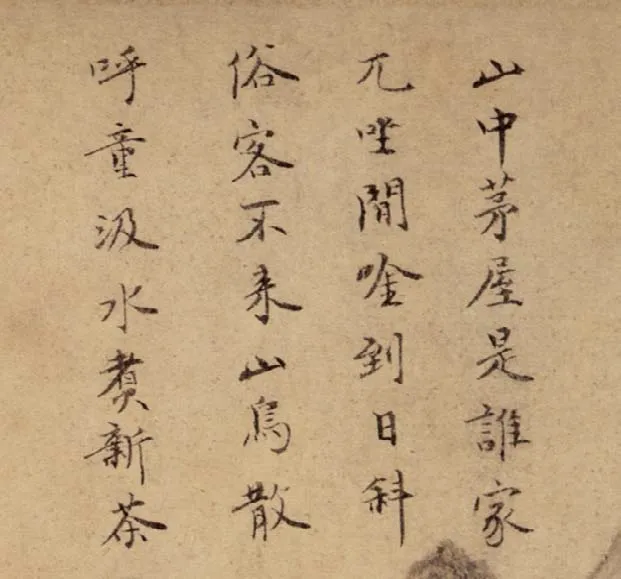

從畫面結構看,主體建筑與山林相對集中,水面與天空相對疏闊。題跋與款識分布較為松散。題識“陸羽烹茶圖”處于畫面右首,模仿卷軸畫作題簽位置。左上方題詩字體與落款“趙丹林”較為相像,有研究者認為是作者趙原自題,但是并無確鑿證據說明文字之間的關聯。我們看題詩中的句子:“山中茅屋是誰家,兀坐閑吟到日斜。俗客不來山鳥散,呼童汲水煮新茶。”首先,代替觀眾對畫面主體建筑設問,引起觀賞的興趣,所謂“奇文共欣賞,疑義相與析”。然后描述畫面,“閑吟到日斜”點出時間。“俗客不來”杜絕塵氛與外界隔絕,“煮新茶”涵養自我心內求索。言辭不多,盡得風流。加之銀鉤鐵劃之間,筆跡勁爽,讓觀賞者有陸羽隱居弁山青塘別業的感受。另一首款署“窺斑”,以顏真卿筆法書寫,自有中唐氣象。“睡起山亝渴思長。呼童剪茗滌枯腸,軟塵落碾龍團綠。活水翻鐺蟹眼黃。耳底雷鳴輕著韻。鼻端風過細聞香。一甌洗得雙瞳豁。飽玩苕溪云水鄉。”該圖現藏臺北故宮博物院, 曾為清宮舊藏,畫的右上角有乾隆御筆題詠:“古弁先生茅屋閑, 課僮煮茗云間。前溪不教浮煙艇,衡泌棲遲絕往還。”

題跋一

從上述三首詩“兀坐閑吟”“飽玩苕溪”“課僮煮茗”來看, 題跋點出了畫作題目,反映茶圣陸羽在湖州的隱逸生活。畫作名為“陸羽烹茶”, 卻未拘泥于烹茶的表現, 而是以烹茶的環境映襯、寓意烹茶這件雅事。茅屋草舍, 顯現陸羽安貧樂道、志行樸拙的雅士風范。令人聯想起顏真卿主政湖州時,曾自己籌資在妙喜寺東南為陸羽建亭。公元773年農歷十月廿一,顏真卿將亭子贈予陸羽,這天恰是癸酉年、癸卯月、癸亥日,便給亭子取名“三癸亭”,顏真卿欣然為之書寫匾額。詩僧皎然賦詩以記其事。茶亭、題字與詩歌,稱為“三絕”,雅士閑吟,云水千載。趙原繪制此幀畫作,又得文人雅士題名、留詩,亦為雅韻傳續。作為后世觀者,我們能從詩畫之間感受到文人雅士,引為知己,閑吟云水,破除孤寂。

《陸羽烹茶圖》元·趙原 紙本水墨 27cm×78cm 臺北故宮博物院藏