學印札記

□彭作飚

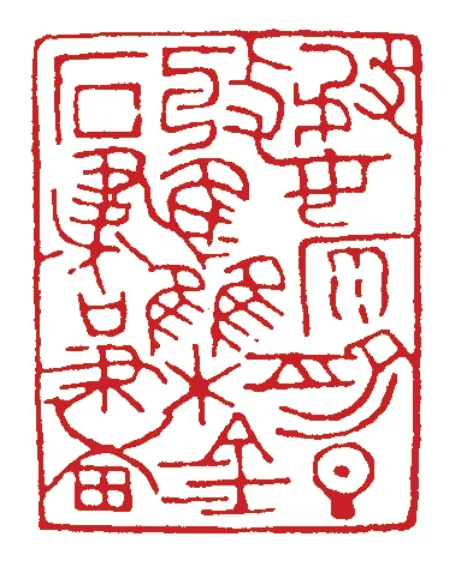

《婺原俞旦收集金石書畫》清·黃牧甫

《壽萬年宜子孫家大富宜多田牛百頭羊滿千》彭作飚

篆刻之要,首在研究篆書,然后是刀法。吾丘衍《三十五舉》云:“學篆字,必須博古,能識古器,其款識中古字神氣敦樸,可以助人。”當代篆刻家注意力大多集中于刀法——創作偏向寫意,線條多支離,欠缺對金石碑帖等多方面深入細致的研究。篆法、刀法相輔相成,篆為主,刀為賓,再高明、復雜的刀法也只是為篆書服務。

先秦文字風格多樣,尤其是東方六國文字及中山、越等小國的文字,結構隨意簡省,不似秦國文字規范,以至入印難度大。篆刻大家都是安排文字的高手,如黃牧甫“婺原俞旦收集金石書畫”印,其邊款注明文字來源:“‘原’字《散盤》,‘俞’字《魯伯俞簠》,‘旦’字《頌簋》,‘金’字《伯雍父簋》,‘書’字《頌壺》,‘畫’字《吳尊》。”黃氏根據印面章法需要調整文字結構,化古為新,自出新意。

先秦多用吉金鑄造文字,兩漢開始盛行石刻。石刻文字是金文之外的另一大系統,鑄造與刻制、吉金與石頭造成了完全不同的藝術效果,載體與制作手法的差異也是影響風格的主要原因。石刻用刀有單刀、雙刀之分,這是兩種完全不同的方法:西漢刻石多用單刀,東漢碑刻多用雙刀。吳昌碩雙刀鈍刀硬入,類東漢《閣頌》一路;齊白石單刀直入,近西漢《萊子侯刻石》。

“印外求印”始自鄧石如,后繼者趙之謙、吳昌碩、黃牧甫等憑借乾嘉開始的金石研究活動之成果,推波助瀾、登峰造極,極大地拓寬了篆刻語言。除了汲取先秦古璽、秦漢官印、流派印以外,更對古文字有關的新材料廣泛涉獵,達到“領略古法生新奇”。

粗略來看,取法范疇于金文系列有彝器、樂器、兵器、度量衡、鏡銘、銅洗、泉幣等文字,石刻文字系列有《石鼓文》、《石門頌》《開通褒斜道刻石》《龍門摩崖》《天發神讖碑》、漢碑額等,另外還有部分取法瓦當文、封泥、漢魏晉磚、古陶文字的作品。篆刻可資借鑒的古文字之豐富遠超前人。

吉金與碑刻、磚文因殘蝕之故,表面斑駁,其拓片自然有虛實之感。黃牧甫、齊白石雖然篆刻風格完全不同,他們關注的卻都是線條本身的質感:黃在乎線條的光潔,齊在意線條的膽敢獨造。吳昌碩則傾心線條之外印章平面的殘破處理,采用鑿、削、磨、敲以及地面、砂石打磨等手法。

當代出版業發達,古文字字典種類極其繁多,僅先秦文字字典就有《楚文字編》《楚簡帛書文字編》《秦文字編》《三晉文字編》《先秦貨幣文字編》《戰國文字編》《中山王厝器文字編》《鳥蟲書字匯》等;綜合性的字典更是不可勝數。這些字典所收入的文字變化多端,每一個文字獨特的寫法都可以啟發一條刻印思路。

邊款有很多種,簡單來說有單刀款、雙刀款,陽文款、陰文款,沖刀款、切刀款。單刀款以丁敬、何震、吳昌碩、齊白石為代表,雙刀款以文彭為代表。趙之謙篳路藍縷以啟山林,邊款面目最豐富,他的實踐對當代有著深遠的典范意義。趙之謙首次將魏碑、漢畫像入邊款陽刻,又如鄧石如、吳讓之、吳昌碩的篆書邊款、王福庵隸書邊款、趙時魏碑邊款、來楚生草書邊款等,俱是一時杰作。

篆刻作品的表現力無疑要借助于印泥。印章蘸印泥的次數、鈐印時的力度、連史紙的光潔度等都影響到藝術效果,尤其是寫意一路篆刻作品更要注意這一點。清人張在辛《篆印心法》中說:“或用厚紙墊印,或宜薄紙墊印,或不用紙墊于極平板上印之。視其所刻之家法,審其印色之濃淡與印之相宜,亦一助也。至其下手之輕重,則又不可不知。”千古會心,以前賢和今人理論與作品可互證真諦。

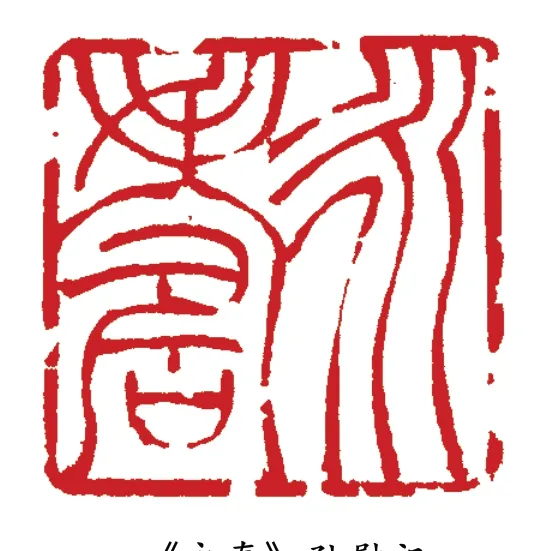

《三百石印富翁》齊白石

《泰山殘石樓》清·吳昌碩

《石人子室》清·吳昌碩

《和順致祥》彭作飚

封泥、陶文一類創作,著意點應在一“虛”字。吳昌碩說:“刀拙而鋒銳,貌古而神虛,學封泥者宜守此二語。”封泥、陶文因其制作緣故,邊框與文字虛實結合,與官私印鈐蓋到紙上的效果截然不同。今人學封泥多在意其邊框,個人意見是應該在封泥、陶文本身的虛實上做文章。齊白石的“飽看西山”“三百石印富翁”“天涯亭過客”等都來源于封泥,邊框虛實相宜,化而用之,如羚羊掛角般無跡可求;吳昌碩印章骨子里也是漢封泥,至若名作“泰山殘石樓”“石人子室”“明月前身”“千尋竹齋”等,都是憑借封泥式邊框刻出精彩。

來楚生《然蓋時著紙自犀室印學心印》曰:“印面有不平,有輕重。有輕重就有濃淡出現,有濃淡虛實就會明顯起來,刻板也就會變成靈活生動。書法是很注意濃淡濕燥的,也就是要求氣韻生動。印是書法的另一種形式,不過是用刀刻成的,不是用筆來寫的,工具不同而已,原則要求都是一樣的。”

《永壽》孫慰祖