淺談書畫鑒定的眼力

□韓天衡

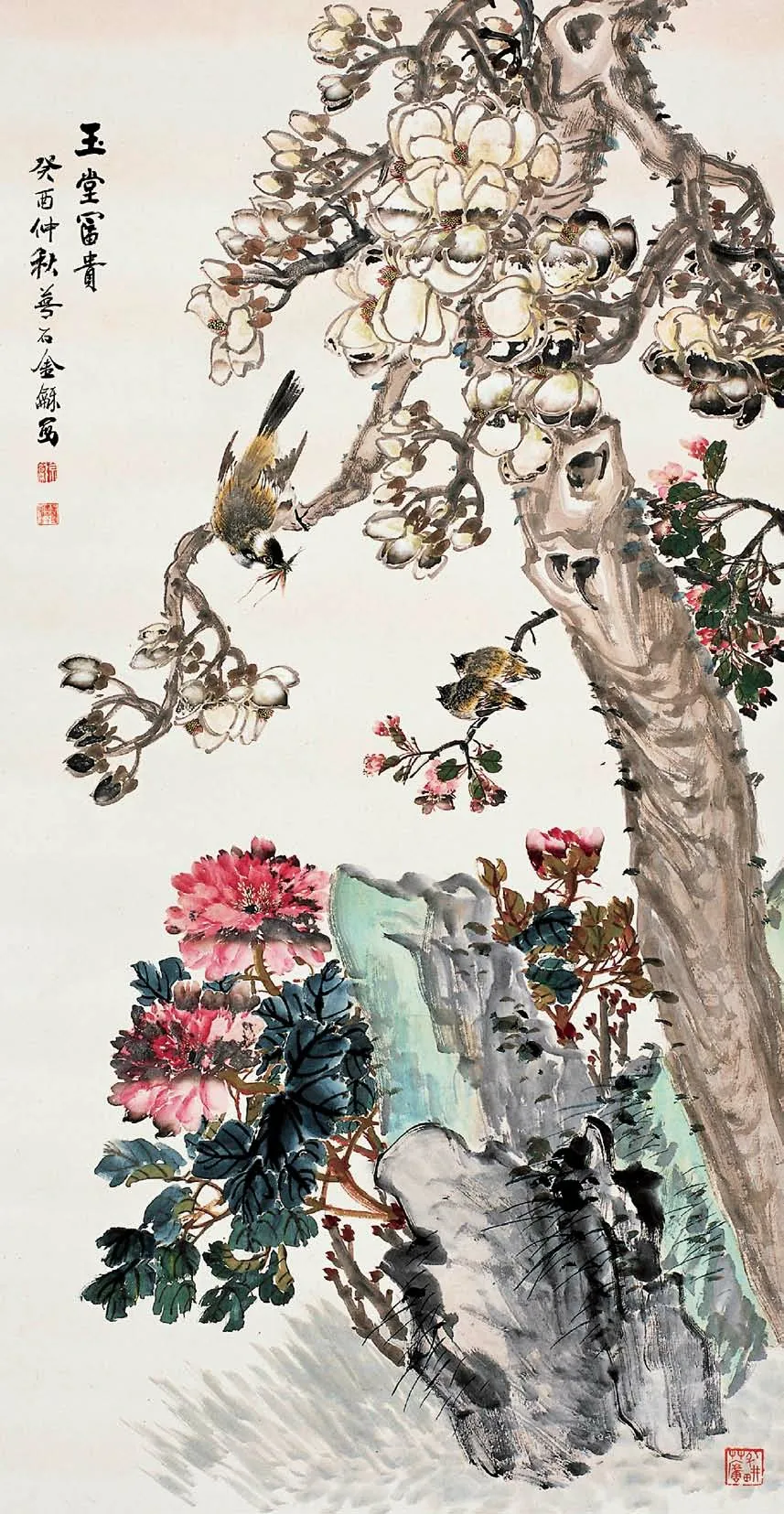

《玉堂富貴圖》金夢石

就書畫鑒定而言,鑒定者的眼力是非常重要的因素。眼力并非天生,而是靠后天錘煉得來。中國書畫作偽歷史久遠,如晉代張翼便專門偽造王羲之的作品,達到了以假亂真的程度。假若沒有獨到的眼力判斷便無法鑒定真偽。眼力的養成是長期經驗的積累,是從用筆、用墨、造型、結構、色彩、水墨、章法等方面對一位書畫家作品的深入研究。我們在鑒定一件書畫作品時常會“看走眼”,往往是因為對作者研究不夠深入和全面所致。譬如,我們如果對吳昌碩的藝術演變過程缺乏清晰了解,而是用他60歲以后的石鼓文作為標準來鑒定其30多歲時的作品,很自然就會認為后者是偽作。再如八大山人,60歲前后是其藝術風格的重要拐點,明顯表現在筆墨線條的變化上,所以我們要對其藝術風格的變化有非常深入全面的把握和研究才行。

盡管對中國書畫的鑒定需要從多角度“進去”考察,但對書畫家筆墨線條的研究和把握是彰顯眼力的重要體現。我年輕時常隨謝稚柳、徐邦達、啟功、劉九庵諸先生去博物館鑒定字畫,當博物館專家把一卷卷字畫打開,剛剛露出畫面枝干或題詩時,先生們便能迅速而饒有把握地報出畫作的作者名字。可見,有真知灼見的鑒定家只要看到畫面的一根線條,便能八九不離十地斷定出作者。因為作品的線條就像每個人的指紋,獨具表征。從線條可以看出書畫家的功底、性情、節奏、修為等有自我而又有別于他人的特征。從廣義上來講,中國書畫作品的線條反映的是中華五千年文明的哲學、美學以及書畫家本人的藝術修養。

如上所言,書畫家作品的筆墨線條關鍵到類似于“人臉”識別系統,其地位之重要不言而喻。所以,書畫鑒定中眼力的要害便在于要看透、吃透、理解透筆墨線條。作偽的人一般在模仿作品結構、布局、色彩等方面都沒有大問題,但在表現線條時必然會跟原作不同,且必然有細微差異。這也是鑒定真偽的突破口所在。

自古以來,書畫作偽是諸多文玩中最普遍、最泛濫的方面,尤其是明末、民國,乃至近幾十年,贗品充斥市場,“吃藥”上當者不計其數。究其原因,歷來作偽者眾多,且老練的畫家往往都具備極強的模仿能力,其中之屑小往往以造假牟利;有的甚至形成了造假、販假、推介的一條龍利益集團:有些是偽造歷代大家作品,有些是偽造傳世作品極少、鑒定缺乏參數的名家之作。因此,即便是一幅流傳有序的名作,也會在當今專家們眼中產生不同意見。作偽造假成本低、參與人數多、真鑒定家少,加之受眾的僥幸心理作祟,每每都會讓作偽者得手,并獲利豐厚。誠然,古往今來,缺乏嚴格的監管和懲處等都是造假不禁、打假不止的原因。

還需指出,作偽堆里有高人,例如張大千就是極典型的一位。吳湖帆作為出色的鑒定大家,曾花十兩黃金買過一幅南宋梁楷的《睡猿圖》,后來發現乃張大千偽造。這當然與梁楷留世作品稀少、缺乏線條及諸多方面的可比性有關。書畫鑒定是艱難的勞作,即使鑒定大家也是“常在河邊走,哪有不濕鞋”。因此,有些傳世名作乃至一些名家的“雙胞胎案”“三胞胎案”,也時常在專家之間產生爭議。

作品的線條雖能看到本質,但亦非絕對能定真偽。尤其是一些傳世極少的名家作品,因缺少充分的比較而無法有絕對肯定的鑒定結果。此外,支撐鑒別眼力的是清晰的目力,隨著年齡的衰老而退化。啟功先生暮年在鑒定有爭議的書畫作品時,就有深感目力不濟而無法做出判斷的無奈。

當下,隨著高科技復制技術的不斷精湛,單件復印品足可亂真,連線條和內質都近乎一致。好在此類高仿作品同樣可以用高科技手段去鑒別,“吃藥上當”的事情在一定程度上可以避免。目前,中國書畫的鑒定手段還停留在原始鑒定方式上,我把它歸納為“目測心驗”,即通過眼力結合自身經驗來鑒定真偽。當然,我們期待更新的科學鑒定技術出現。

《和平頌》唐 云